| Имя | Люцифер (Lucifer) |

| Пол | Мужской |

| Создатель | DC Comics, Нил Гейман (Neil Gaiman), Майк Кэри (Mike Carey) |

| Появление | Комиксы DC/Vertigo, сериал «Люцифер» (Lucifer) |

| Род деятельности | Повелитель ада, бывший архангел |

Люцифер — описание персонажа

Люцифер в римской мифологии — персонификация утренней звезды, планеты Венера. В христианской традиции Люцифер стал синонимом падшего ангела, отождествляемого с сатаной и дьяволом. В мифах Люцифер был ангелом света, но после своего падения был изгнан с небес за гордыню и стремление стать равным Богу.

Венера и Люцифер в античной традиции

У древних римлян слово «Венера» первоначально обозначало богиню любви и красоты, аналог греческой Афродиты. Однако позже этим же именем стали называть яркую планету, которую можно было наблюдать либо перед восходом, либо сразу после захода Солнца. Из-за этого феномена римляне долгое время считали, что перед ними не одно, а два различных небесных тела.

Так называемую «утреннюю звезду», появлявшуюся перед рассветом, римляне именовали Люцифером, что соответствовало греческим эпитетам Фосфор или Эосфор. Эту планету считали предвестником утренней зари, и она часто встречалась в поэзии как поэтический образ наступающего света.

Соответственно, «вечернюю звезду», наблюдаемую после заката, называли Веспер, что соответствовало греческому Геспер. Таким образом, одна и та же планета воспринималась как два различных небесных объекта в зависимости от времени суток.

Поэт Овидий в своих произведениях упоминает Люцифера как сына богини зари Авроры, усиливая представление о нём как о вестнике дневного света. Этот образ нашёл отражение в позднейшей литературной и философской традиции, где Люцифер получил иные, в том числе религиозные, коннотации.

Эволюция образа Люцифера: от утренней звезды до падшего ангела

В раннехристианской традиции выражение «утренняя звезда имело исключительно положительное значение и служило почётным эпитетом. Оно использовалось для обозначения света, красоты, начала дня и божественного откровения. Так, в Откровении Иоанна Богослова сам Иисус Христос говорит о себе:

«Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя» (Откр. 22:16).

В V веке христианский теолог и переводчик Иероним Стридонский использовал слово lucifer в латинской Вульгате как нейтральное или возвышенное обозначение утренней звезды. Это слово в его переводах нередко писалось со строчной буквы, указывая на то, что оно не имело статуса имени собственного. Более того, Иероним применял этот термин не только в единственном, но и во множественном числе, в значении светочей или просветителей.

Однако в поздней христианской традиции, начиная с Средневековья, значение слова «Люцифер» претерпело глубокую трансформацию. Это связано с аллегорической интерпретацией стиха 14:12 из Книги пророка Исаии, где речь идёт об осуждении вавилонского царя:

«Как упал ты с неба, денница, сын зари! Разбился о землю, попиравший народы» (Ис. 14:12, Синодальный перевод).

В еврейском оригинале использовано выражение — «сияющий сын зари», обозначающее утреннюю звезду, то есть планету Венера. В греческой Септуагинте это было переведено как (Эосфор), а в латинской Вульгате — как lucifer. Однако в средневековой экзегезе данное выражение стало восприниматься не как характеристика земного правителя, а как аллюзия на падение сатаны — могущественного, но гордого ангела, низвергнутого с небес за попытку сравниться с Богом. Такое отождествление впервые встречается у некоторых христианских писателей поздней Античности и получает широкое распространение в Средневековье, в том числе в богословии, изобразительном искусстве и литературе.

С течением времени имя Люцифер стало восприниматься как синоним дьявола, хотя изначально имело совершенно иное значение. Тем не менее в Библии оно не используется в значении имени собственное ни для сатаны, ни для какого-либо другого падшего духа. Этот сдвиг произошёл исключительно в рамках христианской герменевтики и символической традиции.

Следует отметить, что в историко-критической традиции множество исследователей не связывают упомянутого в Исаии «царя Вавилона» с каким-либо конкретным сатанинским образом. В числе возможных реальных прототипов назывались:

- царь Ахаз — современник пророка, лояльный Ассирии и враждебный иудаизму;

- ассирийский правитель Тиглат-Пилесер III;

- вавилонские монархи Навуходоносор II, Набонид и его сын Валтасар;

- цари Ассирии — Саргон II, Сеннахериб и другие.

Некоторые исследователи полагают, что фигура царя Вавилона в пророчестве Исаии является собирательным образом всех вавилоно-ассирийских угнетателей Израиля. Более того, высказывается мнение, что речь в пророчестве идёт о будущем, отдалённом от времени жизни самого пророка.

От толкования к мифу: как Люцифер стал воплощением зла

Ассоциирование образа «утренней звезды» с фигурой дьявола возникло не в рамках иудейской традиции, где отсутствует концепция падших или мятежных ангелов в талмудическом понимании. Напротив, эта интерпретация сформировалась преимущественно в христианской псевдоэпиграфике и апокалиптической литературе, начиная со II века, за пределами канонического иудаизма.

Одним из первых христианских авторов, истолковавших фрагмент Исаии как относящийся к дьяволу, был александрийский теолог Ориген. Однако, поскольку Ориген писал на греческом языке, он не использовал латинский термин Lucifer для обозначения сатаны. Более того, в одном из своих произведений он применил этот образ вовсе не к дьяволу, а к Иоанну Крестителю, подчеркивая его роль как предвестника Христа, подобно тому как утренняя звезда предвещает восход солнца.

Более явную связь между стихами пророка Исаии и сатаной провёл латинский апологет Тертуллиан, истолковавший строки «взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему» как гордую декларацию падшего духа. Тем не менее, он также не называет дьявола именем «Люцифер» и использует иные эпитеты. Даже в трудах Августина Блаженного, писавшего в IV–V веках, Lucifer ещё не стал общепринятым именем сатаны.

Параллельно с развитием христианской демонологии сохранялось и традиционное толкование стиха Исаии как направленного против конкретного царя Вавилона. Например, богослов Феодорит Кирский (V век) рассматривал образ «утренней звезды» исключительно как метафору, обозначающую падение высокомерного правителя. Такой подход оставался распространённым в богословии на протяжении раннего Средневековья, особенно с учётом этимологической нестыковки: идея, что зло — это «светоносец», вызывала сомнение у многих богословов.

Тем не менее в культуре позднего Средневековья символизм усиливается. В переводе Библии короля Якова (1611), одном из самых влиятельных англоязычных переводов, слово Lucifer появляется с заглавной буквы, уже как имя собственное:

Такое параллельное прочтение укрепило идею о падшем ангеле как о прототипе сатаны. Образ Люцифера стал активно эксплуатироваться в искусстве и литературе. Наиболее значимые примеры:

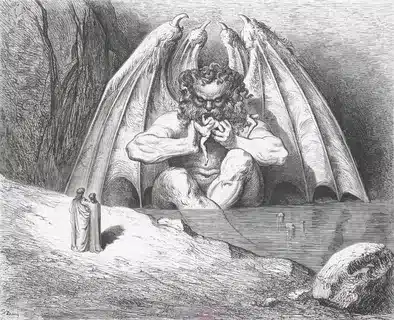

- «Божественная комедия» Данте Алигьери (начало XIV века), где Люцифер изображён как чудовищное существо, замерзшее в центре ада и терзающее предателей;

- трагедия «Люцифер» нидерландского поэта Йоста ван ден Вондела (1654);

- эпическая поэма «Потерянный рай» Джона Мильтона (1667), где падение Люцифера представлено в драматургически развитой форме, а сам Люцифер — как трагическая фигура.

К этому времени Люцифер уже окончательно вошёл в христианскую и светскую литературу как персонификация зла.

Однако в богословской и филологической традиции XX–XXI веков продолжают существовать критические позиции по отношению к этому отождествлению. Например, в Толковой Библии (современное издание) подчёркивается, что в контексте Исаии речь идёт не о сатане, а о высокомерном царе. Реформатор Мартин Лютер также утверждал, что применение этого стиха к дьяволу является ошибкой. Сходной позиции придерживался и Жан Кальвин, называвший подобное толкование «проявлением невежества».

Кроме того, современные переводы Библии на различные языки чаще всего избегают использования имени Lucifer. В русской традиции сохраняется форма «денница, сын зари». В французских, немецких, испанских, португальских и большинстве современных английских изданий переводятся такие формулировки, как «сияющая звезда», «утренняя звезда», «дневная звезда» или «носитель света».

Некоторые современные христианские движения, особенно King James Only movement, настаивают на буквальной трактовке версии короля Якова и осуждают альтернативные переводы, считая, что они «скрывают истину о сатане». Однако такие позиции не являются доминирующими в академическом богословии.

Для нас важна актуальность и достоверность информации. Если вы обнаружили ошибку или неточность, пожалуйста, сообщите нам. Выделите ошибку и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.