Советский балет стал мировым феноменом, а его создатели — легендами сцены. Как формировалась школа балетмейстеров СССР, чьи постановки покорили мир, и в чём тайна их успеха?

Величие танца: как хореография стала символом советской культуры

Советский Союз вошёл в историю не только как промышленная сверхдержава, но и как культурный гигант, сумевший сделать из искусства инструмент национальной гордости. Среди всех направлений искусства именно балет и хореография стали одним из самых узнаваемых символов советской эпохи.

Танец, изначально воспринимавшийся как «аристократическое» занятие, в СССР обрёл новую социальную миссию — он стал доступным, массовым, вдохновляющим. Государство увидело в балете идеальный способ воплощения идеалов красоты, труда и гармонии. Каждый жест, каждое движение сцены превращалось в аллегорию советской идеи — стройности, силы, целеустремлённости.

В 1930–1950-е годы на фоне политических перемен формируется советская балетная школа, которая со временем превзошла даже западные традиции. Балетмейстеры нового поколения создали язык, понятный миллионам: танец стал и пропагандой, и философией, и художественным экспериментом одновременно.

К середине века советская хореография превратилась в международный бренд, сопоставимый с достижениями науки и спорта. Легендарные имена — от Романа Григоровича до Леонида Якобсона — стали синонимами таланта и трудолюбия, а Москва и Ленинград — центрами мирового танца.

От революции до расцвета балета

Советская хореография выросла из глубин дореволюционного искусства, унаследовав от Императорских театров традиции академического балета. После революции 1917 года страна оказалась перед задачей — создать новое искусство, отвечающее духу социализма. Балет, прежде считавшийся элитарным развлечением знати, должен был превратиться в достояние народа.

Уже в первые годы Советской власти происходила демократизация сцены: открывались студии, народные коллективы, школы при театрах. На смену изящным балам пришли массовые праздники с танцевальными композициями, прославляющими революцию, труд и будущее. Танец становился языком, способным выразить идеи эпохи — от героизма до коллективизма.

В 1920–1930-х годах государство осознало, что балет может стать не просто искусством, а средством идеологического воспитания. В хореографических постановках утверждались темы народного подвига, индустриализации, дружбы народов. При этом сохранялось внимание к технике и академизму — основа, заложенная Петипа и Горским, была переосмыслена, но не утрачена.

В 1934 году было создано Хореографическое училище при Большом театре (ныне Московская академия хореографии), а в Ленинграде продолжала работать легендарная Академия Вагановой. Эти два центра стали кузницей кадров для всей страны.

В годы Великой Отечественной войны балетные театры не замолкли — наоборот, именно тогда укрепилось понимание искусства как духовного фронта. Артисты выступали на передовой, создавались постановки о мужестве и страдании. После войны — новая эпоха: на сцену выходят поколения, воспитанные в атмосфере патриотизма и жертвенности.

К 1950–1960-м годам советская хореография достигла высочайшего уровня профессионализма. Появились новые формы — симфонический балет, пластические поэмы, постановки по произведениям классиков. Танец стал не просто отражением идеологии, но самостоятельным искусством мирового уровня.

Выдающиеся балетмейстеры и их почерк

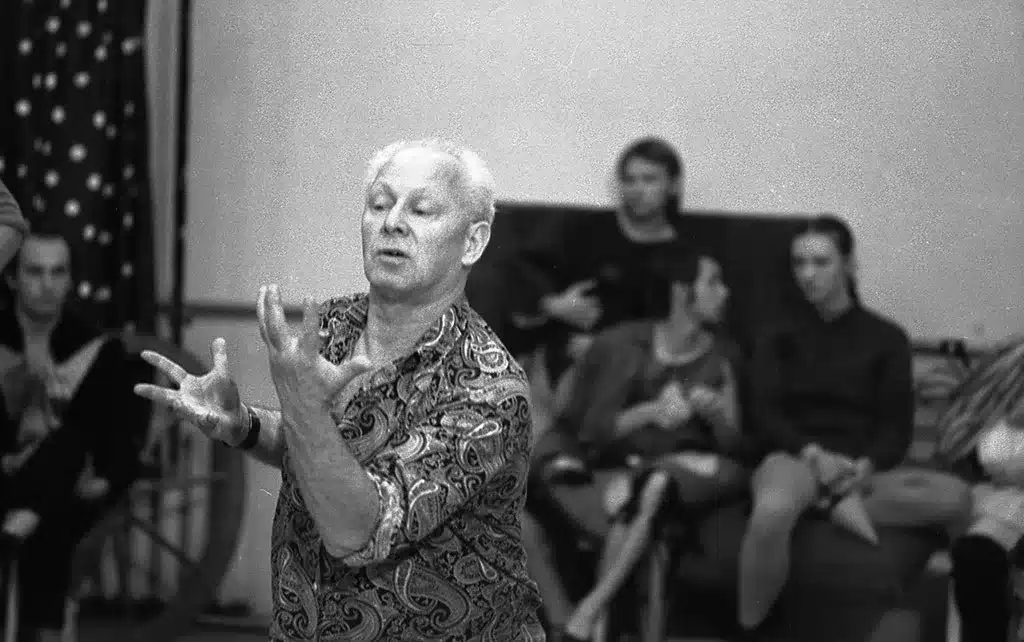

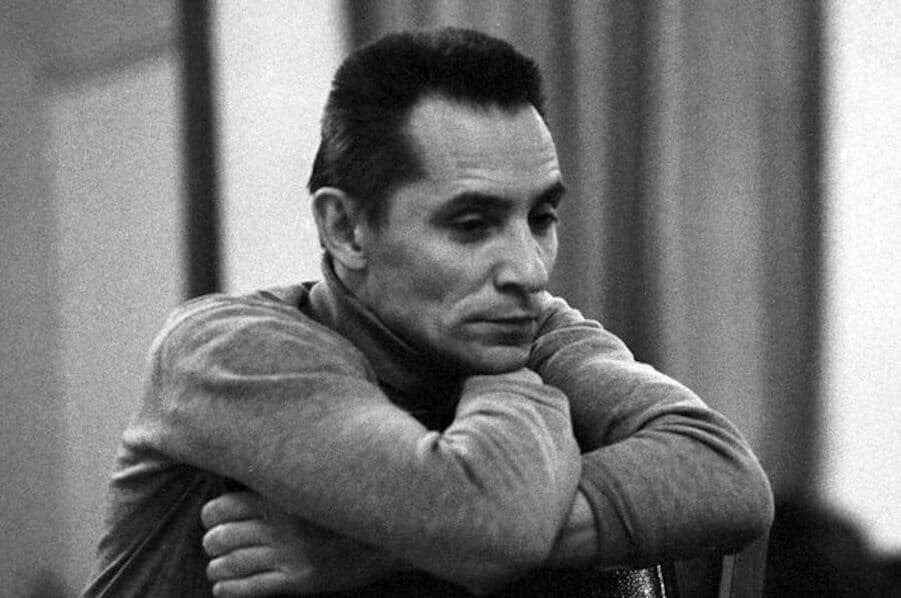

Советский балет стал легендой благодаря людям, которые сумели соединить в себе талант художника, педагога и мыслителя. Именно балетмейстеры — режиссёры танца — определяли направление развития искусства, создавали национальную школу и передавали её дух новым поколениям.

Фёдор Лопухов

Один из первых балетмейстеров советской эпохи, Лопухов был новатором, который видел в танце не иллюстрацию сюжета, а самодостаточную форму выражения музыки и идеи. Его знаменитая постановка «Большой балет на музыку Баха» (1923) стала манифестом нового подхода — без традиционного сюжета, но с глубоким эмоциональным подтекстом. Он ввёл понятие «симфонический балет», где пластика строилась как развитие музыкальной темы.

Ростислав Захаров

Захаров сумел соединить традиции классического балета и драматизм народной сцены. Его постановка по поэме Пушкина «Бахчисарайский фонтан» (1934) с Галиной Улановой в главной роли стала символом советского балета 1930-х. Захаров активно развивал идею народности, вводил в хореографию восточные и кавказские мотивы, превращая балет в поэму о страсти и судьбе.

Леонид Якобсон

Один из самых смелых хореографов своего времени. Якобсон нарушал каноны, стремясь освободить танец от условностей академической формы. Его миниатюры, такие как «Шурочка», «Венчание Авроры» и «Родина», отличались эмоциональной правдой и пластической выразительностью. Якобсон первым ввёл на советскую сцену телесную естественность, откровенные чувства, иногда — критику социальных условностей, что вызывало цензурные конфликты.

Юрий Григорович

Имя Григоровича стало синонимом золотой эпохи советского балета. Его постановки «Спартак» (1968), «Иван Грозный» (1975), «Легенда о любви» — примеры масштабного, монументального искусства, где хореография превращается в философскую драму. Он создал образ героя, воплощающего коллективную волю и внутреннюю борьбу человека эпохи. В его спектаклях сочетаются строгая форма и мощное эмоциональное напряжение.

Василий Вайнонен

Вайнонен, автор «Щелкунчика» (1934) в ленинградской редакции, придал классике новую жизнь. Он широко использовал народные элементы, юмор и лёгкость, делая балет ближе зрителю. Его постановки отличались праздничной атмосферой и тонким чувством ритма.

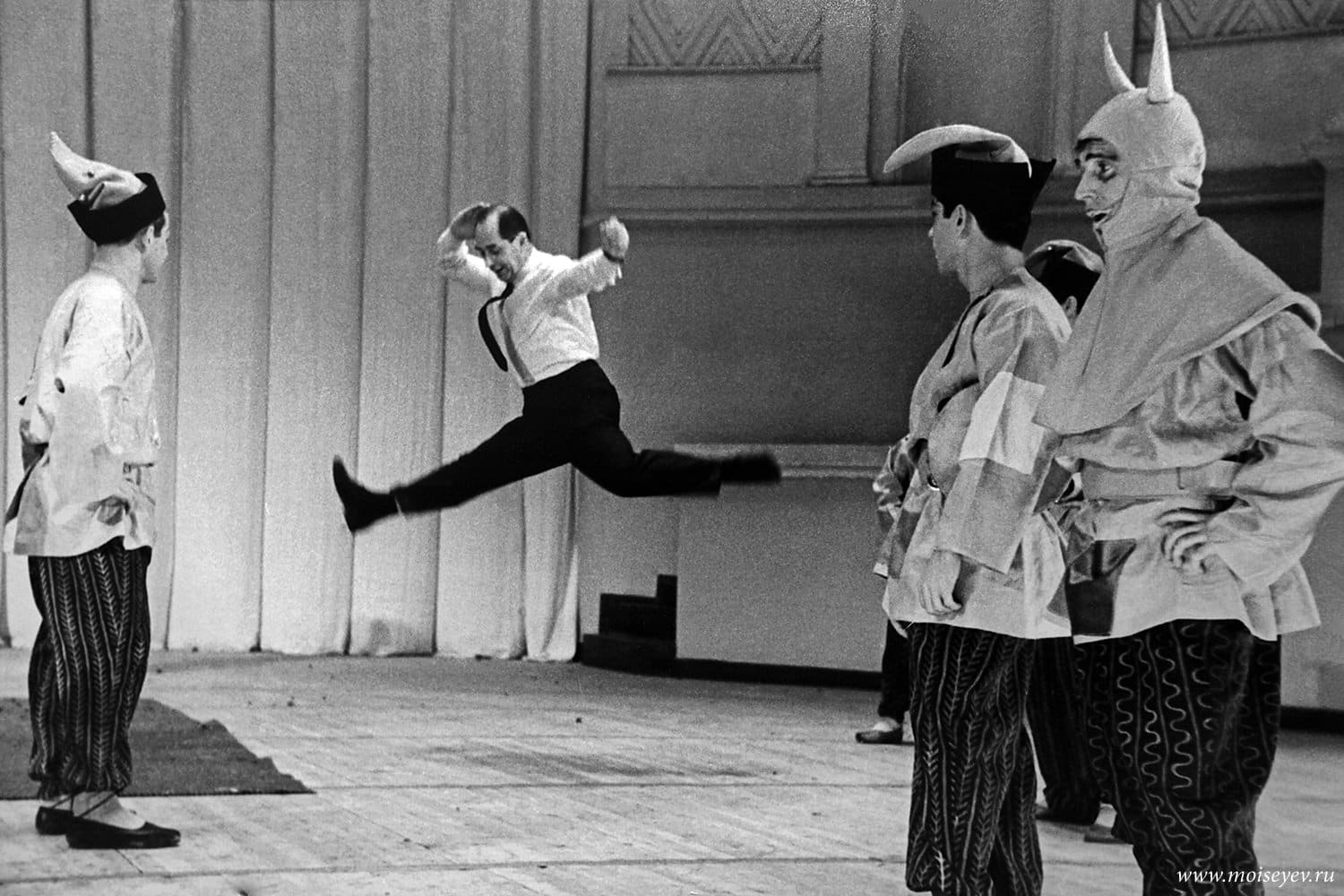

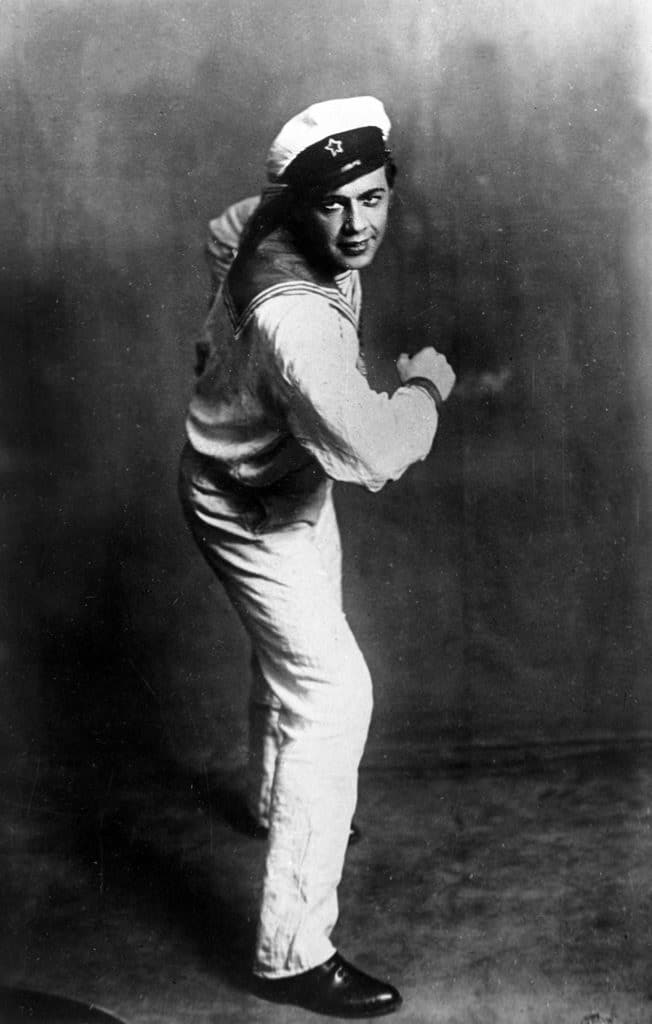

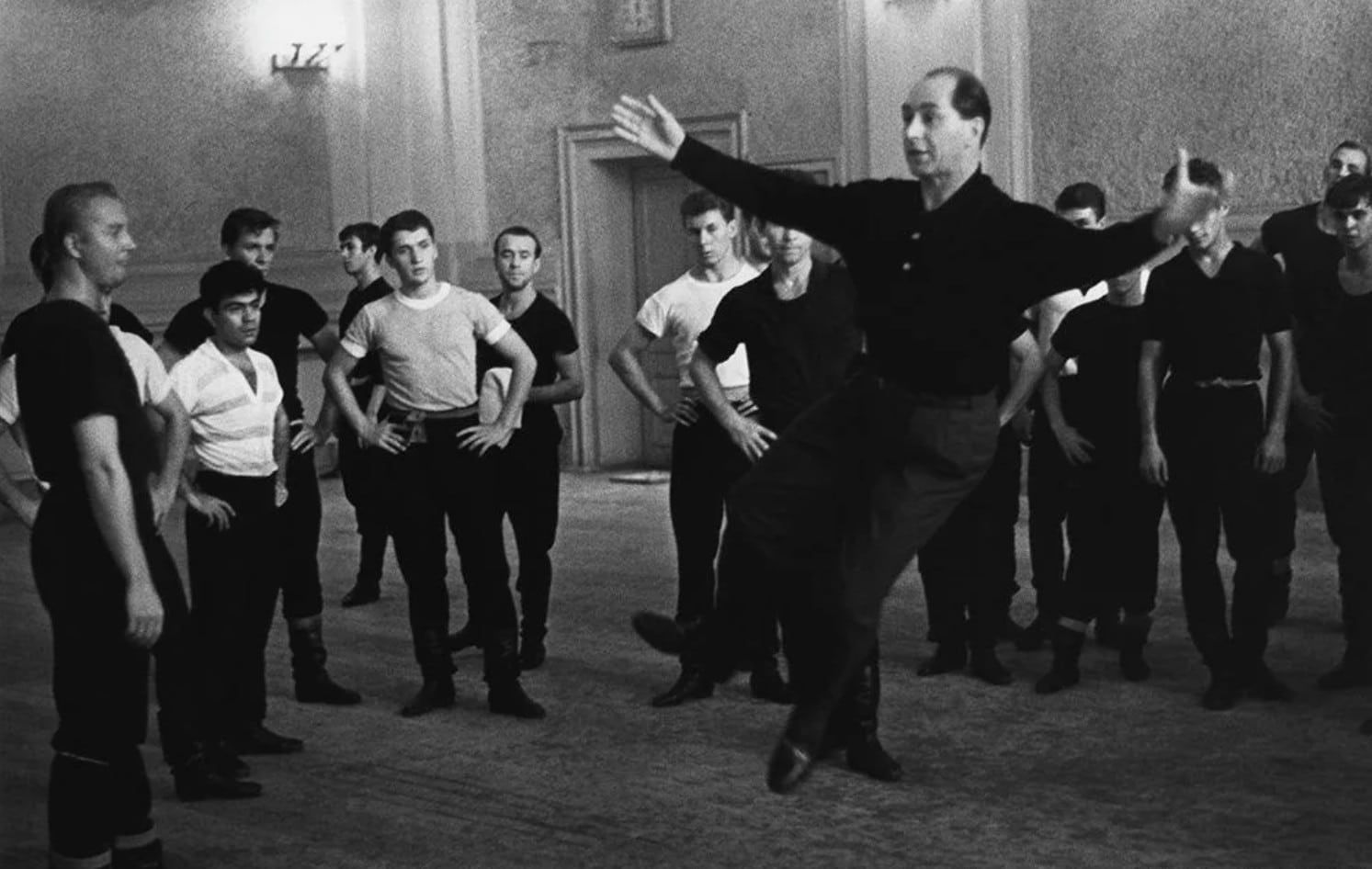

Касьянов, Тарасов, Моисеев

Не только академическая сцена, но и народно-хореографические ансамбли стали визитной карточкой СССР. Под руководством Игоря Моисеева танец превратился в культурный феномен: его ансамбль гастролировал по всему миру, прославляя пластику и энергию советского народа.

Каждый из этих мастеров создавал не просто постановки — они воплощали эпоху, её идеи, страсти, её внутреннюю динамику. Благодаря им советская хореография стала языком, способным говорить о человеческом, универсальном, вечном.

Советская школа: синтез классики и новаторства

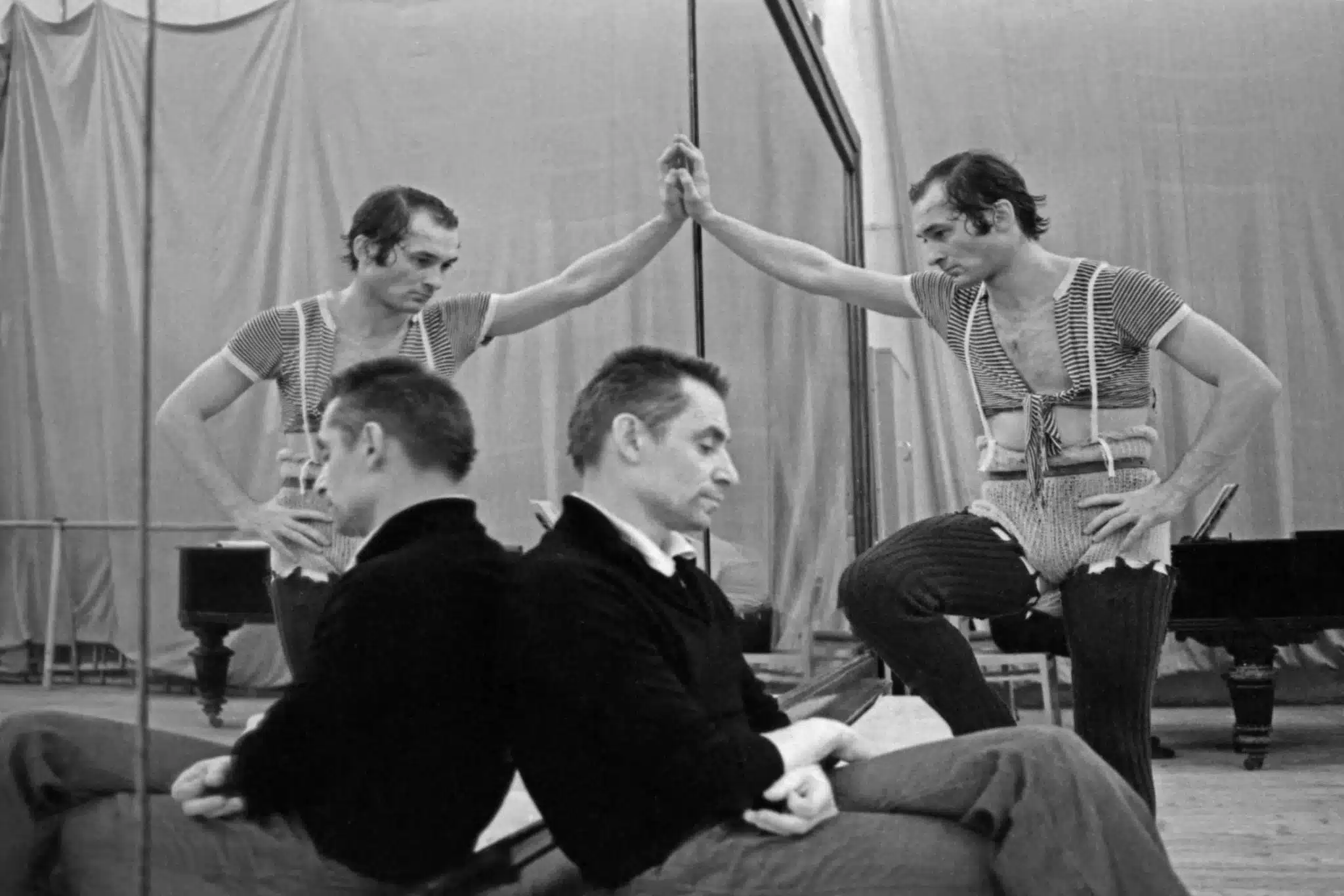

Советский балет не просто продолжил традиции дореволюционной школы — он создал собственный художественный язык, где соединились академическая техника, эмоциональная выразительность и идеологическое содержание. Это был удивительный синтез: между точностью движений и свободой замысла, между дисциплиной и вдохновением.

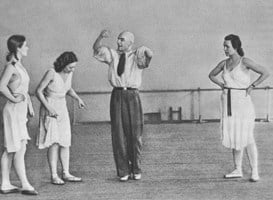

В основе лежала вагановская система, созданная Агриппиной Вагановой — педагогом, которая заложила фундамент советской школы классического танца. Её методика требовала от артиста не только физического совершенства, но и интеллектуальной осознанности. Танец должен был быть не набором движений, а мыслящим действием, где каждая поза — выражение внутреннего состояния. Эта идея воспитала целые поколения выдающихся артистов — от Улановой до Плисецкой.

Однако школа не замыкалась на академизме. Балетмейстеры стремились осовременить форму, впитав достижения драматического театра, кино и изобразительного искусства. На сцене появлялись новые герои — рабочие, солдаты, комсомолки. Вместо сказочных царевен — простые люди, в чьих движениях отражалась сила духа и достоинство труда.

Параллельно развивалась массовая хореография — грандиозные танцевальные представления, где участвовали сотни исполнителей. На праздниках, парадах, фестивалях танец становился частью национального самовыражения. Особенно значимым было творчество Игоря Моисеева, чьи постановки соединяли балетную пластику с народными мотивами. Его ансамбль показал, что народный танец может быть столь же выразительным, как классический балет, и способен говорить с любой аудиторией — от колхозников до иностранных дипломатов.

В 1960–1980-х годах в хореографии начались эксперименты с формой. Молодые балетмейстеры искали новые пластические решения, вдохновляясь современными течениями — модерном, экспрессионизмом, абстрактным искусством. Появились постановки без чётких сюжетов, где главным становилось эмоциональное воздействие. Но даже самые смелые поиски не отвергали школу — напротив, они росли на её прочном основании.

Советская школа хореографии стала уникальным культурным явлением, в котором техника, мысль и идеология образовали гармоничное целое. Она воспитала не только великих артистов, но и зрителя, способного понимать язык пластики — без слов, через эмоцию и смысл.

Балет как дипломатия: влияние советской хореографии на мир

К середине XX века советский балет стал не просто искусством, а одним из важнейших инструментов культурной дипломатии. В эпоху холодной войны, когда идеологическое противостояние между Востоком и Западом достигло пика, именно сцена стала пространством, где Советский Союз доказывал миру своё превосходство — не оружием, а искусством.

Выступления советских трупп за рубежом поражали иностранную публику своей мощью, эмоциональностью и профессионализмом. В то время как западная пресса часто писала о «железном занавесе», балетмейстеры и артисты пробивали его — аплодисментами и овациями. Гастроли Большого и Кировского театров (ныне Мариинского) в Лондоне, Париже, Нью-Йорке, Токио становились настоящими культурными сенсациями.

Когда Галина Уланова впервые выступила на сцене лондонского «Ковент-Гардена» в 1956 году, публика встала, аплодируя ей двадцать минут. Английские критики писали, что «советский балет вернул танцу душу». Это был триумф не только артистки, но и всей советской школы, показавшей, что за «железным занавесом» живёт культура высочайшего уровня.

В 1960–1970-х годах гастроли стали частью государственной политики. Хореография Григоровича, лиризм Улановой, экспрессия Плисецкой формировали новый образ Советского Союза — страны не только сильной, но и утончённой. Балет превращался в послание миру о духовной и эстетической мощи социалистической цивилизации.

Помимо гастролей, СССР активно участвовал в международных конкурсах и фестивалях, завоёвывая награды, которые становились предметом национальной гордости. Советские педагоги приглашались в зарубежные академии, где их методика производила революцию в обучении танцу.

Не менее важно и обратное влияние: контакт с иностранными школами, модернистскими течениями, джазом, экспериментальной хореографией привнёс в советскую сцену свежие идеи. Несмотря на идеологические барьеры, балет оставался одним из немногих каналов свободного культурного обмена, объединявших людей через красоту движения.

Для нас важна актуальность и достоверность информации. Если вы обнаружили ошибку или неточность, пожалуйста, сообщите нам. Выделите ошибку и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.