XX век стал золотым временем для российских дирижёров. Их энергия, воля и гений превратили оркестровое искусство в живую философию, покорившую весь мир.

Великие мастера: кто стоял у пульта в XX веке

XX век стал временем, когда Россия подарила миру целую плеяду дирижёров — людей, которые умели превращать партитуру в дыхание живого искусства. От строгого академизма императорских времён до эмоционального накала советской сцены — дирижёры стали не просто исполнителями, а творцами эпохи. Их роль была сродни режиссёрам театра: именно они соединяли музыку и душу времени.

Дирижёр — фигура особая. Он не играет сам, но управляет целым организмом — оркестром. И в России XX века этот организм стал символом культурной мощи страны. После революции дирижёры превратились в своеобразных послов новой державы — в их руках звучали не только симфонии Чайковского и Шостаковича, но и идеалы, которыми жила страна.

Публичное признание дирижёров достигло невиданных масштабов. Их имена знали миллионы, а билеты на концерты разлетались за считанные часы. Мравинский, Светланов, Темирканов, Рождественский — эти фамилии стали нарицательными, символами русской музыкальной мощи. Каждый из них был не просто мастером палочки, но и философом звука, через которого проходил пульс века.

Именно в XX веке дирижирование в России превратилось в искусство мирового уровня. Под управлением русских маэстро оркестры звучали в Берлине, Лондоне, Нью-Йорке и Токио. А внутри страны дирижёр стал фигурой культурного авторитета, к которому прислушивались не только музыканты, но и общество.

Это была эпоха, когда в одной руке дирижёра соединялись талант, воля и судьба страны.

От империи к СССР: рождение советской школы дирижирования

История русской дирижёрской школы XX века началась ещё в последние десятилетия Российской империи. В этот период формировались те традиции исполнительства, которые впоследствии стали фундаментом советского музыкального чуда. Консерватории Петербурга и Москвы выпускали талантливейших музыкантов, а имена Николая Римского-Корсакова, Сергея Танеева, Василия Сафонова и Александра Глазунова становились символами профессионализма. Их ученики впоследствии возглавили крупнейшие оркестры страны.

После революции 1917 года дирижёрское искусство оказалось перед выбором: как сочетать высочайший уровень академизма с новыми идеологическими требованиями? Музыка становилась не только искусством, но и инструментом формирования советской идентичности. Молодые дирижёры — такие как Самуил Самосуд, Александр Гаук, Артуро Баланчин и Михаил Мелик-Пашаев — должны были искать баланс между свободой интерпретации и идеологическим контролем.

Создание новых филармоний и оперных театров по всей стране в 1920–1930-е годы стало переломным моментом. Государство активно инвестировало в культуру, осознавая её значение для международного имиджа. Так сформировалась советская дирижёрская школа, где эмоциональность сочеталась с технической точностью и мощным внутренним содержанием. В центре этой школы стояла идея «служения музыке и Родине», что определяло творческий облик целого поколения.

Появились первые дирижёры нового типа — дисциплинированные, харизматичные и идеологически подкованные. Они возглавляли симфонические оркестры, театры, радиоколлективы, активно гастролировали за рубежом. Одним из символов эпохи стал Александр Гаук — основатель Государственного симфонического оркестра СССР. Он воспитал целую плеяду последователей, среди которых — Евгений Мравинский и Евгений Светланов. Их объединяло ощущение высокой миссии: дирижёр должен не просто руководить оркестром, а воплощать дух времени.

Особое внимание уделялось педагогике. В Ленинградской и Московской консерваториях создавались дирижёрские классы, где будущие маэстро учились не только технике, но и философии музыки. Преподаватели учили «мыслить оркестром» — понимать каждую партию, слышать баланс звука, чувствовать драматургию произведения. Эта система воспитала уникальных музыкантов, способных управлять коллективами, в которых играли сотни человек.

Таким образом, в 1930–1950-е годы оформилась та самая «русская школа дирижирования», которая впоследствии стала эталоном во всём мире. Она отличалась мощной эмоциональной отдачей, масштабом звучания и внутренней дисциплиной, что делало советские оркестры неповторимыми. Именно из этой среды вышли величайшие имена XX века, чьи интерпретации навсегда изменили представление о симфоническом искусстве.

Классики советского подиума

Если начало XX века стало временем становления дирижёрской традиции, то середина столетия — её вершиной. Именно в 1940–1960-е годы появились имена, ставшие символами советского музыкального искусства, — Евгений Мравинский, Михаил Мелик-Пашаев и Александр Гаук. Каждый из них олицетворял собственную грань школы, вместе формируя образ дирижёра как культурного лидера нации.

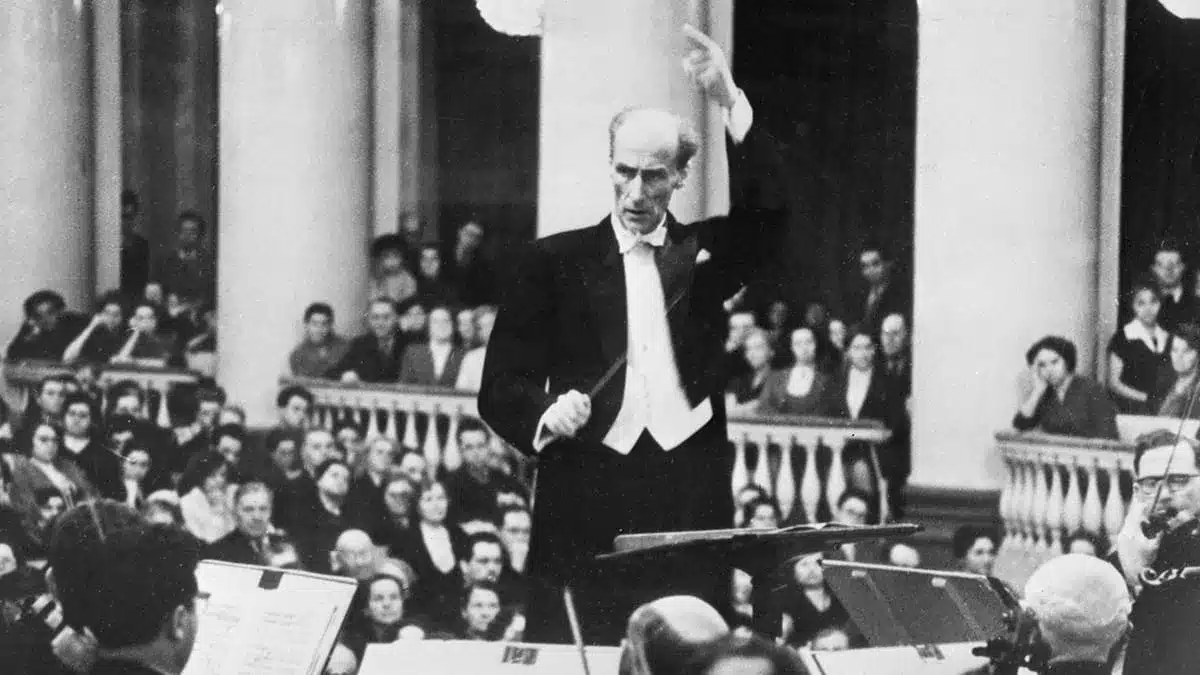

Евгений Мравинский

Евгений Мравинский (1903–1988) — дирижёр-аскет, человек, для которого оркестр был не просто инструментом, а живым организмом. Возглавив Ленинградский филармонический оркестр в 1938 году, он сделал его одним из лучших в мире. Под его руководством коллектив добился феноменальной точности ансамбля, став эталоном исполнительской дисциплины.

Мравинский обладал редким качеством: он не навязывал музыке себя, а раскрывал её внутреннюю структуру. Его интерпретации симфоний Шостаковича, Бетховена и Чайковского отличались кристальной логикой и невероятным драматизмом. Композитор Дмитрий Шостакович говорил, что Мравинский лучше всех понимал его музыку, а премьеры его симфоний в Ленинграде становились культурными событиями государственного масштаба.

Для публики Мравинский был загадкой: внешне холодный, даже отстранённый, он превращался в вулкан эмоций на сцене. Его дирижёрская палочка будто «вырезала» музыку из тишины, превращая её в грандиозное действо. В советской культуре его считали образцом музыкальной доблести — безупречный, требовательный, преданный делу.

Мелик-Пашаев

Если Мравинский был архитектором симфонического звука, то Мелик-Пашаев (1899–1963) стал душой оперной сцены. Главный дирижёр Большого театра, он превратил каждое представление в эмоциональную драму. Его постановки «Бориса Годунова», «Князя Игоря» и «Пиковой дамы» считались эталонными, а певцы мечтали работать под его руководством.

Мелик-Пашаев обладал тончайшим чувством ансамбля, невероятным слухом и сценическим инстинктом. Он умел «вести» певцов, чувствовал темп их дыхания, не теряя при этом масштаб оркестрового полотна. Его стиль был мягким, но твёрдым в требовательности: он добивался от музыкантов максимальной искренности и эмоциональной правды.

В истории оперного искусства Мелик-Пашаев остался как дирижёр, который сумел соединить вокальное и симфоническое начало. Он был мастером сценической правды, а его работа с оркестром отличалась почти режиссёрской точностью.

Александр Гаук

Александр Гаук (1893–1963) стоял у истоков советской дирижёрской системы. Его имя — это не только талант, но и школа, педагогика, влияние. Он был первым руководителем Государственного симфонического оркестра СССР и посвятил себя созданию прочной исполнительской базы новой страны.

Гаук дирижировал с внутренним огнём и философской глубиной. Его репертуар включал классику и современную музыку, от Баха до Прокофьева. Он был одним из первых, кто начал систематически исполнять Шостаковича, Миасковского, Хачатуряна. Многие дирижёры последующих поколений — Светланов, Рождественский, Темирканов — называли себя его учениками.

Вклад Гаука невозможно переоценить: он создал модель дирижёра-интеллектуала, для которого партитура — это текст, требующий не просто исполнения, а осмысления. В его лице соединились дисциплина и вдохновение, рациональность и поэзия.

Эти трое — Мравинский, Мелик-Пашаев и Гаук — воплощали разные стороны одной идеи: служение музыке и стране. Они превратили дирижёрское искусство в форму духовного подвижничества. Их концерты становились актом коллективного вдохновения, а их интерпретации — частью национальной памяти.

Середина XX века — это время, когда дирижёр в СССР был не просто музыкантом, а культурным стратегом, способным формировать вкус целой эпохи.

Вторая половина XX века в истории российской музыки ознаменовалась появлением дирижёров, которые сумели объединить глубину классической школы с эмоциональной свободой нового времени. Среди них особенно выделяются Евгений Светланов и Юрий Темирканов — два маэстро, чьи имена стали символами харизмы, интеллекта и подлинного художественного вдохновения.

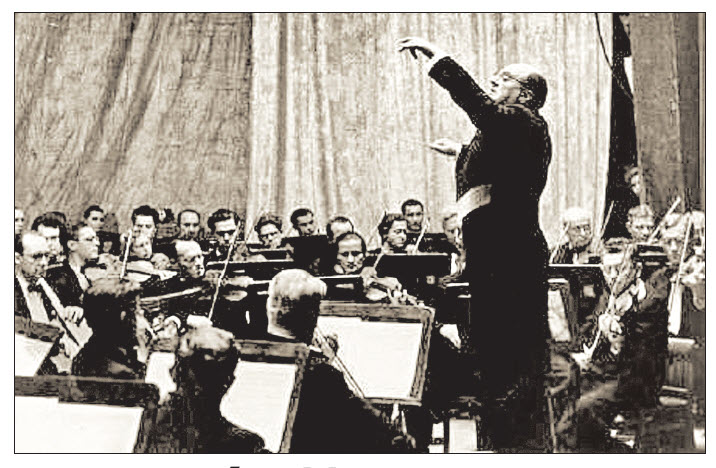

Евгений Светланов

Евгений Светланов (1928–2002) — фигура почти мифологическая. Дирижёр, композитор, пианист, публицист, он был человеком редчайшей музыкальной широты. Его главным делом жизни стал Государственный академический симфонический оркестр СССР, которым он руководил более тридцати лет. Светланов превратил его в один из самых мощных оркестров Европы — по силе звучания, эмоциональной энергии и репертуарной глубине.

Особое место в его деятельности занимал цикл «Антология русской симфонической музыки» — титанический проект, в который вошли записи практически всех значимых симфоний отечественных композиторов от Глинки до Шостаковича. Это не просто музыкальная коллекция, а подлинная энциклопедия национального духа, созданная человеком, воспринимавшим музыку как форму исторической памяти.

Светланов дирижировал страстно и вдохновенно, словно проживая каждую ноту. Его жест был широким, «живописным», почти театральным, но за ним стояла абсолютная внутренняя собранность. Он умел заставить оркестр звучать как единый организм, где каждая скрипка и каждый медный аккорд дышат в унисон. Его репетиции были лекциями о смысле музыки, а концерты — катарсисом.

Кроме дирижирования, Светланов оставил значительное композиторское наследие — симфонии, поэмы, романсы. Это делает его одной из самых цельных фигур советской музыкальной культуры, соединяющей мыслителя, художника и патриота.

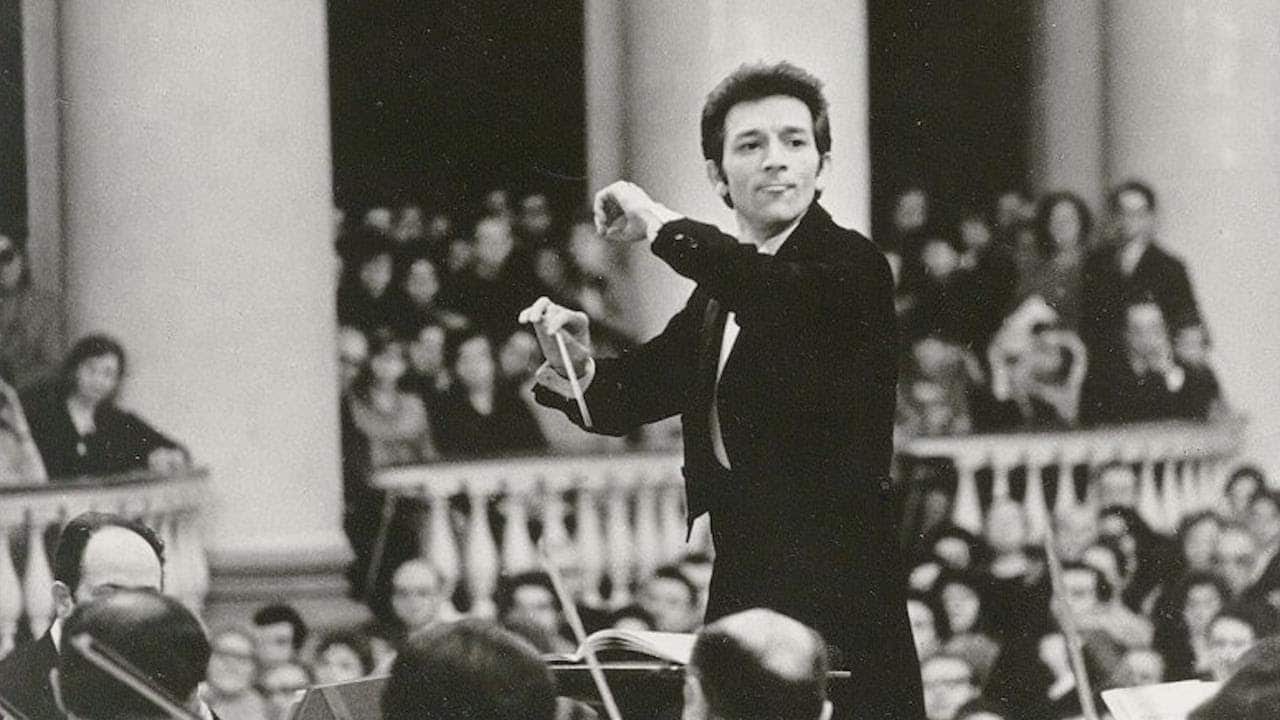

Юрий Темирканов

Если Светланов — это огонь, то Юрий Темирканов (род. 1938) — воплощение утончённости и благородства. Его стиль — сдержанный, точный, почти философский. Он не демонстрирует власть над оркестром, а словно ведёт с ним диалог. Его движения минимальны, но за ними скрыта колоссальная энергетика.

Темирканов начал карьеру в Ленинградской филармонии и уже в молодости стал учеником и преемником Мравинского. С 1988 года он возглавил оркестр, с которым добился международного признания, выступая в лучших залах мира — от «Карнеги-холла» до «Ла Скала».

Главная черта Темирканова — интеллигентность. Он дирижирует так, будто разговаривает с музыкой. Его интерпретации отличает глубокий психологизм: даже знакомые произведения под его рукой звучат свежо, неожиданно, проникновенно. Особенно знамениты его исполнения Рахманинова, Чайковского, Прокофьева, наполненные лиризмом и тончайшими нюансами.

За границей Темирканова называют «русским поэтом оркестра». Он — представитель той линии, где дирижирование становится формой внутренней медитации, а каждый жест — откровением. В его руках оркестр не марширует, а дышит — мягко, свободно, с интонацией живой души.

Музыка конца века: Ростропович, Гергиев и новые звёзды

Светланов и Темирканов — два противоположных полюса советской дирижёрской культуры. Один — огненный романтик, другой — утончённый философ. Но обоих объединяет одно: любовь к русской музыке и безграничная преданность профессии. Они доказали, что дирижёр может быть не просто интерпретатором, но и творцом, равным композитору.

Их искусство стало мостом между эпохами — между советским симфонизмом и современной мировой сценой. Сегодня их записи остаются эталонными, а их имена — символами истинного музыкального служения.

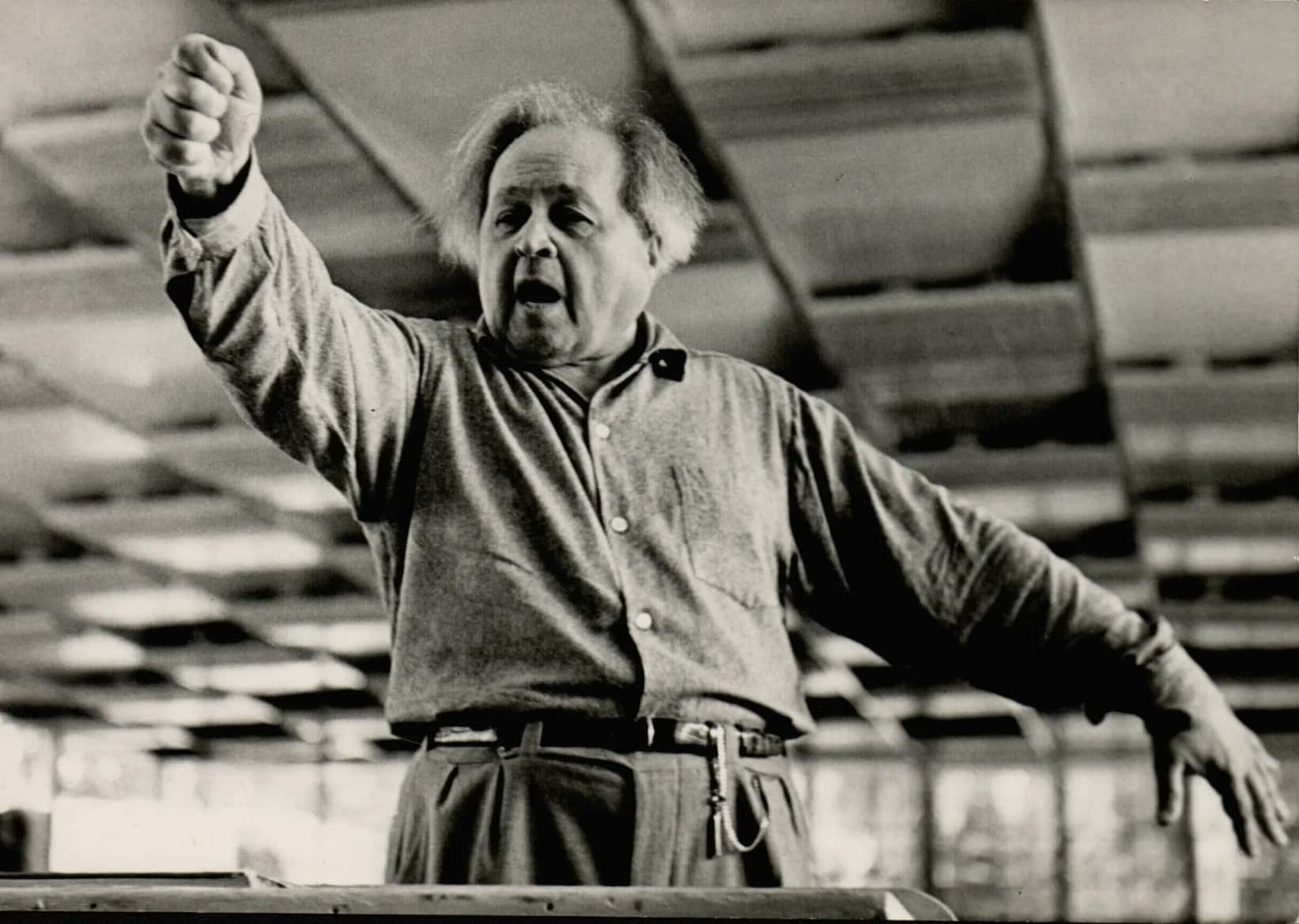

Последняя четверть XX века стала временем мощного перелома не только в политике и обществе, но и в музыкальной жизни России. На фоне перестройки, распада СССР и глобализации именно дирижёры оказались среди тех, кто сохранил и перенёс русскую музыкальную традицию в новое время. В их числе — Мстислав Ростропович, Валерий Гергиев и целое поколение новых маэстро, сформировавших лицо отечественного искусства на рубеже веков.

Мстислав Ростропович (1927–2007) вошёл в историю прежде всего как один из величайших виолончелистов XX века, но в последние десятилетия жизни он стал и выдающимся дирижёром. В его интерпретациях чувствовалась не просто техника — это было переживание музыки физически, через дыхание, движение, взгляд.

После вынужденной эмиграции в 1974 году Ростропович продолжил творческую деятельность за границей, где возглавил Национальный симфонический оркестр США. Его выступления с ведущими мировыми коллективами прославились не только виртуозностью, но и эмоциональной мощью, свойственной русской школе. В 1990-е он часто выступал в России, становясь символом духовного единства искусства и человеческой совести.

Ростропович дирижировал с невероятной страстью, будто проживая музыку заново. Его исполнения Чайковского, Шостаковича и Прокофьева — это не просто концерт, а исповедь, наполненная любовью и состраданием. Он остался воплощением идеи: музыка — это не звук, а человеческое достоинство.

Валерий Гергиев

Среди дирижёров конца XX века имя Валерия Гергиева (род. 1953) стало символом грандиозного обновления. Ученик Ильи Мусина, он прошёл путь от ассистента до художественного руководителя Мариинского театра, превратив его в один из лучших музыкальных центров мира.

Гергиев известен феноменальной работоспособностью, харизмой и способностью собирать вокруг себя лучших музыкантов. Его манера дирижирования — импульсивная, эмоциональная, почти интуитивная. Он дирижирует без палочки, используя лишь руки и взгляд, создавая ощущение магического контроля над звуком.

Под его руководством Мариинский театр стал символом культурного возрождения России после 1990-х. Он расширил репертуар, включив в него Вагнера, Стравинского, Рихарда Штрауса, и вывел коллектив на мировую арену. Гергиев также возглавлял Лондонский симфонический оркестр и активно гастролировал по всему миру, став одной из самых узнаваемых фигур современной академической сцены.

Критики называют его «человеком эпохи глобальной музыки» — Гергиев соединил традиции русской школы с масштабом международного мышления, доказав, что отечественное дирижёрское искусство способно конкурировать с лучшими мировыми практиками.

Конец XX века дал старт новому поколению дирижёров, воспитанных на опыте великих мастеров. Среди них — Владимир Спиваков, Марис Янсонс, Александр Лазарев, Василий Синайский, Михаил Плетнёв. Они унаследовали идеалы дисциплины и духовной сосредоточенности, но при этом открыли русскую сцену для диалога с миром.

Это поколение принесло в дирижёрское искусство новые качества — психологическую тонкость, гибкость интерпретаций, готовность к эксперименту. Их концерты стали пространством для синтеза — между Западом и Востоком, классикой и современностью, национальной традицией и личным поиском.

Конец века — начало новой главы

XX век завершился не упадком, а обновлением. Российское дирижёрское искусство не растворилось в глобальной культуре — напротив, оно стало одной из её доминант. Ростропович и Гергиев показали миру, что в руках русского дирижёра музыка способна не только звучать, но и мыслить.

На рубеже тысячелетий Россия снова оказалась в центре музыкального мира — с собственным стилем, голосом и памятью. Это было завершение великой эпохи, которая началась с Гаука и Мравинского и оставила наследие, вдохновляющее новые поколения.

Для нас важна актуальность и достоверность информации. Если вы обнаружили ошибку или неточность, пожалуйста, сообщите нам. Выделите ошибку и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.