Афганская война 1979–1989 годов стала одной из самых противоречивых и трагичных страниц в истории Советского Союза. Этот десятилетний вооружённый конфликт оставил глубокий след в судьбах миллионов людей, повлиял на внутреннюю и внешнюю политику СССР и радикально изменил будущее Афганистана. Война началась как попытка поддержать просоветский режим в Афганистане, но быстро превратилась в кровопролитное противостояние с местными повстанцами — моджахедами, которых активно поддерживали США и их союзники. Этот конфликт не только усилил напряжение между Востоком и Западом, но и показал сложность военного вмешательства в политически нестабильных регионах.

Предпосылки и причины конфликта

Афганская война 1979–1989 годов была не только следствием внутренней нестабильности в Афганистане, но и продуктом глобальной геополитической борьбы, развернувшейся между сверхдержавами. Афганистан, будучи страной с выгодным стратегическим положением на пересечении интересов Советского Союза и западных стран, привлекал внимание сразу нескольких мировых игроков. На протяжении многих веков Афганистан оставался ареной для борьбы соседних империй, стремившихся установить контроль над этим регионом, и конфликт 1979 года стал очередным проявлением этой исторической тенденции.

Геополитическое положение Афганистана и его стратегическая важность

Афганистан граничит с несколькими странами, в том числе с Пакистаном, Ираном и тогдашним Советским Союзом, что делает его стратегически важной точкой на карте Центральной Азии. Для СССР контроль над Афганистаном означал бы возможность расширить своё влияние на Ближний Восток, укрепить южные рубежи и получить доступ к теплым морям, о которых мечтали ещё царские правители России. Западные страны, особенно США, видели в этом угрозу своему присутствию в регионе и опасались усиления позиций СССР, что могло бы нарушить хрупкий баланс сил времён «холодной войны».

Влияние «холодной войны» на внутреннюю политику Афганистана

Пока Советский Союз и США соперничали на мировой арене, их влияние проецировалось на множество региональных конфликтов, и Афганистан не стал исключением. В 1973 году в стране произошел переворот, в результате которого была свергнута монархия, и Афганистан стал республикой. Власть в стране взяла группа прогрессивных сил, стремившихся к модернизации общества и укреплению государства. Однако эти усилия натолкнулись на сопротивление консервативных сил и религиозных лидеров, обеспокоенных возможностью ослабления исламских традиций.

В 1978 году Народно-демократическая партия Афганистана (НДПА), идеологически близкая к коммунистическим партиям и активно поддерживаемая Советским Союзом, пришла к власти в результате очередного переворота. Это событие получило название «Саурская революция» и вызвало бурную реакцию среди населения. Новый режим, возглавляемый НДПА, начал проводить политику радикальных реформ, направленных на преобразование традиционного общества, что включало в себя секуляризацию, аграрные реформы и другие социальные изменения. Однако такие преобразования встретили жёсткое сопротивление со стороны консервативных и религиозных кругов, которые воспринимали эти меры как угрозу своим устоям.

Эскалация конфликта: приход к власти просоветского режима и начало гражданской войны

Реформы, проводимые новым режимом, вызвали рост недовольства в обществе, особенно в сельских районах, где влияние традиционных религиозных лидеров было особенно сильно. В ответ на радикальные преобразования началось организованное сопротивление, которое быстро переросло в вооружённую борьбу. В различных частях Афганистана стали формироваться группы моджахедов — бойцов сопротивления, которые были мотивированы религиозными и патриотическими идеями. Их основными целями стали борьба с коммунистическим режимом и восстановление традиционного уклада жизни.

Эскалация конфликта внутри страны создала серьёзные трудности для просоветского правительства. Стремясь удержаться у власти и справиться с нарастающим сопротивлением, афганские лидеры обратились за помощью к Советскому Союзу. В Москве долгое время обсуждали целесообразность вмешательства, учитывая возможные последствия для международной репутации и внутренней стабильности СССР. Однако усиливающееся давление со стороны Афганистана и стратегические опасения перед возможным падением просоветского режима в конечном итоге привели к решению о вводе советских войск.

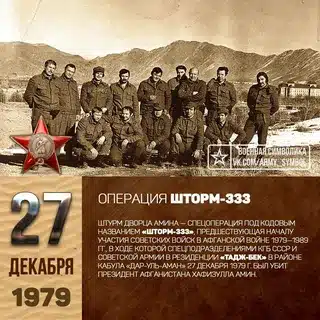

Начало советской интервенции (1979–1980 годы)

Ввод советских войск в Афганистан стал поворотным моментом, ознаменовавшим новый этап в истории страны и на международной арене. Операция по вводу войск, известная как «Шторм-333», и первые месяцы боевых действий оказали глубокое влияние на внутренние и внешние отношения Советского Союза. Москва официально объясняла своё вмешательство необходимостью оказать помощь дружественному режиму, однако, на практике ситуация оказалась гораздо более сложной и неоднозначной.

Операция «Шторм-333» и ввод советских войск

27 декабря 1979 года советские войска начали операцию под кодовым названием «Шторм-333», целью которой было свержение афганского лидера Хафизуллы Амина, которого в Кремле подозревали в нестабильности и непредсказуемости. Амину приписывали попытки наладить контакты с США, что вызывало обеспокоенность советского руководства. В результате блицкриговой атаки спецподразделений КГБ и ГРУ советские войска вошли в Кабул, а Амин был убит. На его место был поставлен лояльный Москве Бабрак Кармаль, что ознаменовало начало десятилетнего советского присутствия в Афганистане.

Первоначально советское руководство считало, что ограниченная военная интервенция позволит стабилизировать ситуацию и поддержать просоветское правительство, однако, по мере разворачивания конфликта стало очевидно, что война принимает затяжной характер. Ввод советских войск вызвал негативную реакцию среди многих стран и международных организаций, в том числе Организации Объединённых Наций, осудившей интервенцию. Для многих это вмешательство стало символом агрессивной экспансии СССР, что лишь усилило напряжённость времён «холодной войны».

Реакция мирового сообщества и дипломатические последствия

Вторжение в Афганистан вызвало волну осуждения в западном мире, который рассматривал это событие как прямое проявление советского империализма. США и их союзники немедленно приняли меры в ответ на советскую интервенцию. Одной из наиболее заметных мер стал бойкот летних Олимпийских игр 1980 года в Москве, в котором приняли участие 65 стран, включая США, Канаду, Германию и Японию. Этот бойкот стал символом протеста против агрессивной политики СССР и продемонстрировал силу глобальной солидарности против действий Советского Союза.

Помимо бойкота Олимпиады, западные страны ввели экономические санкции против СССР, что ещё больше усилило экономическое и политическое давление на страну. Советское вмешательство также повлияло на сотрудничество СССР с развивающимися странами: многие из них начали критически пересматривать свои отношения с Москвой, опасаясь аналогичного вмешательства в свою внутреннюю политику. СССР столкнулся с серьёзной дипломатической изоляцией, что осложнило его позиции на международной арене и усугубило экономические трудности внутри страны.

Позиция США и их союзников, поддержка моджахедов

Сразу после ввода советских войск Соединённые Штаты начали активно поддерживать афганских моджахедов, сопротивлявшихся просоветскому правительству. Поддержка моджахедов была частью более широкой стратегии США по противостоянию СССР в различных частях мира, особенно в зонах, представлявших стратегический интерес. Американское правительство, в частности, под руководством президента Джимми Картера, направило значительные средства на помощь афганским повстанцам через программы, которые впоследствии стали известны как операция «Циклон». США предоставляли моджахедам финансирование, вооружение и подготовку, что позволило им значительно усилить свои позиции.

В поддержке афганских бойцов участвовали также такие страны, как Саудовская Аравия и Пакистан, которые видели в этом возможность защитить исламские ценности и укрепить свои позиции в регионе. Пакистан играл роль главного посредника в доставке оружия и материальной помощи моджахедам, а также обеспечивал укрытие для беженцев и повстанцев на своей территории. Таким образом, Афганистан стал полем битвы для глобальных сил, а война приобрела международный масштаб, в котором пересекались интересы разных стран и идеологий.

С течением времени поддержка моджахедов усилилась, что привело к затяжному конфликту, в котором Советскому Союзу пришлось столкнуться не только с внутренними трудностями, но и с мощным международным сопротивлением. Война стала испытанием для советской армии, политики и экономики, а её последствия оказались намного более серьёзными, чем предполагалось изначально.

Основные этапы боевых действий и особенности войны

Афганская война, длившаяся почти десять лет, была сложной и многоуровневой по своему характеру, охватывая как классические военные сражения, так и партизанские операции. На протяжении всего конфликта советским войскам пришлось адаптироваться к непривычным условиям и применять тактики, которые редко использовались в других военных кампаниях. Для многих советских солдат Афганистан оказался чуждой землёй — не только культурно, но и физически. Горы, суровый климат, отсутствие точных карт и разветвлённые партизанские сети значительно осложняли военные действия и превращали Афганистан в непроходимый лабиринт.

Стратегия и тактика советских войск

Советские военные стратеги полагались на опыт крупных войн и традиционные методы ведения боевых действий. Основной тактикой советских войск были рейды, облавы и блокада стратегически важных территорий, чтобы не дать моджахедам возможности укрепляться и накапливать ресурсы. В первое время армия старалась удерживать контроль над ключевыми городами и крупными транспортными путями, такими как дороги и перевалы, связывающие Кабул с другими частями страны.

Однако применяемые методы вскоре показали свою неэффективность против партизанской тактики. Моджахеды, зная особенности местности и обладая поддержкой местного населения, успешно избегали прямых столкновений, отступая в горные районы и затем нанося неожиданные удары по советским частям. Кроме того, моджахеды активно использовали методы засады, минирования и налётов на отдельные части и лагеря. Для противодействия этим методам советские войска стали активно задействовать авиацию, используя вертолёты и штурмовые самолёты для уничтожения укрытий и позиций противника.

В условиях афганской войны советская армия вынуждена была совершенствовать свои методы, внедряя специализированные подразделения, такие как десантные и спецназовские отряды, которые проводили операции в труднодоступных районах. Тем не менее, даже такие меры не всегда обеспечивали нужные результаты. Несмотря на технологическое преимущество, советские войска сталкивались с серьёзными трудностями, связанными с логистикой, особенно в отдалённых и горных районах.

Партизанская война моджахедов: трудности контроля территории

Афганские моджахеды, будучи знакомыми с условиями родной земли, использовали тактику «удар и бегство», предпочитая уклоняться от прямых столкновений и вести партизанскую войну. Большинство боевых действий развертывалось в горных и труднодоступных районах, где советским войскам было крайне трудно поддерживать стабильное присутствие и контроль. Моджахеды избегали статичных позиций и постоянно перемещались, создавая мобильные базы в отдалённых ущельях и пещерах. Эти укрепления, часто недоступные для техники, позволяли моджахедам укрыться от атак и внезапно нападать на передвижения советских войск.

Ситуацию усложняла и поддержка моджахедов со стороны местного населения, которое снабжало повстанцев продуктами, информацией и скрывало их от патрулей. Для советских солдат этот конфликт превращался в борьбу не столько с армией, сколько с повсеместной сетью сопротивления, интегрированной в местное сообщество. Устранение опорных пунктов моджахедов требовало от советской армии серьёзных усилий и значительных потерь.

Условия жизни и моральное состояние советских солдат

Афганская война была тяжёлым испытанием для советских солдат, многие из которых оказались в условиях, к которым они не были готовы. Высокие горы, дефицит воды, недостаток свежих продуктов и мучительное знойное лето делали каждодневное существование непростым. Солдаты страдали от болезней, в том числе дизентерии и малярии, что ещё больше подрывало их физическое и моральное состояние. В условиях жёсткого климата и постоянной угрозы нападений моджахедов многие военнослужащие испытывали хроническую усталость и стресс.

Моральный дух солдат был подорван не только физическими испытаниями, но и неопределённостью военных целей. Многие солдаты не понимали, за что именно они воюют и почему находятся на чужой земле. В советском обществе эта война не пользовалась широким одобрением, и, в отличие от Великой Отечественной войны, в афганском конфликте не было ощущения борьбы за национальные интересы. Это ощущение бессмысленности происходящего становилось одной из главных причин деморализации и морального истощения среди военнослужащих.

Потери среди солдат также были значительными. По мере затягивания конфликта число раненых и погибших росло, что усиливало недовольство внутри страны и порождало антивоенные настроения. Некоторые солдаты, пройдя через ужасы войны, возвращались в СССР с психологическими травмами и без необходимой помощи для реабилитации. Для многих ветеранов Афганистана этот опыт остался болезненной и трудно излечимой раной на всю жизнь.

Экономические и социальные последствия для СССР и Афганистана

Афганская война, затянувшаяся на целое десятилетие, оказала огромное влияние на экономику и общество как Советского Союза, так и Афганистана. Страны понесли значительные экономические, социальные и психологические потери, последствия которых ощущались ещё долгое время после завершения конфликта. Война ослабила советскую экономику, усугубила кризис доверия в обществе и заложила основу для будущих политических изменений. В Афганистане последствия конфликта были ещё более разрушительными: экономика страны была уничтожена, миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома, а разрушенная инфраструктура и политическая нестабильность стали реальностью для нескольких поколений афганцев.

Ущерб для экономики СССР и Афганистана

Советская экономика, испытывавшая трудности ещё до войны, оказалась под огромным давлением. Ведение боевых действий на территории Афганистана требовало значительных финансовых затрат, связанных с поставками вооружения, техникой, обеспечением солдат, логистикой и поддержанием инфраструктуры. Ежегодные расходы на войну оценивались в сотни миллионов долларов, что для СССР с его и так ослабленной экономикой было значительным ударом. Вместо того чтобы направить ресурсы на внутренние нужды и модернизацию промышленности, Советский Союз вынужден был тратить значительные средства на поддержание военной операции в Афганистане.

Последствия экономических потерь отразились и на общественной жизни СССР: дефицит товаров, нехватка продовольствия и постоянные перебои в снабжении становились всё более ощутимыми. Война обострила существовавшие социальные проблемы, такие как рост бедности и снижение уровня жизни. Всё это усиливало недовольство граждан, которые задавались вопросом о целесообразности затрат на конфликт в далёком Афганистане, когда сами советские люди испытывали недостаток в самых необходимых товарах.

Экономическая ситуация в Афганистане была ещё более тяжёлой. Война привела к разрушению сельского хозяйства — основного сектора экономики страны, так как многие фермеры были вынуждены покинуть свои земли или прекратить деятельность из-за военных действий. Производственные мощности и транспортная инфраструктура Афганистана были уничтожены, что значительно затруднило снабжение и доступ к товарам. Миллионы людей оказались на грани бедности, что ещё больше усугубило социальные проблемы. Огромное количество гражданских афганцев были вынуждены искать убежище за пределами страны, став беженцами в Пакистане, Иране и других странах, где их жизнь зависела от гуманитарной помощи.

Социальное и психологическое воздействие на население обеих стран

Социальные последствия войны стали тяжёлым испытанием для гражданских обществ обеих стран. В Советском Союзе усилилось чувство недоверия к правительству, поскольку многие семьи потеряли сыновей, мужей и братьев, отправленных в Афганистан. Информация о потерях, долгие годы скрываемая официальными властями, начала просачиваться в общество, порождая волну недовольства. Появилось антивоенное движение, в котором участвовали не только родственники погибших солдат, но и обычные граждане, обеспокоенные бессмысленностью происходящего.

Для вернувшихся с войны солдат адаптация к мирной жизни стала серьёзным вызовом. Многие ветераны Афганистана страдали от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), но помощь им оказывалась минимальная. В СССР не существовало полноценной системы реабилитации, и большинство ветеранов не получали должной поддержки. Это порождало ощущение заброшенности и несправедливости, так как многие ветераны столкнулись с безразличием со стороны общества и государства. Со временем афганские ветераны стали одной из самых уязвимых социальных групп в СССР, испытывая проблемы с трудоустройством, адаптацией и психологической поддержкой.

Афганистан, в свою очередь, столкнулся с ещё более серьёзными социальными последствиями. Миллионы беженцев, разрушенные семьи, уничтоженные дома и школы — всё это оставило глубокий след в афганском обществе. Война, превратившая жизнь многих афганцев в бесконечную борьбу за выживание, породила поколение людей, выросших в условиях конфликта и не знающих мира. Это поколение не имело доступа к образованию, медицинскому обслуживанию и стабильной работе, что создало почву для будущих конфликтов и нестабильности.

Влияние войны на внутреннюю политику СССР и кризис советской системы

Афганская война стала одним из факторов, подорвавших устои советской системы. Внутренние проблемы, обострившиеся из-за войны, вынудили руководство СССР искать выход из кризиса, что в конечном итоге привело к политическим реформам периода перестройки. Многолетний конфликт в Афганистане показал советским гражданам уязвимость и слабость системы, которая больше не могла поддерживать былой авторитет. Информация о потерях и материальных затратах на войну в Афганистане стала достоянием общественности, и люди всё больше задавались вопросом: стоила ли эта война таких жертв?

На фоне экономических и социальных трудностей, вызванных войной, начались преобразования, направленные на смягчение политической и экономической ситуации. Михаил Горбачёв, пришедший к власти в 1985 году, провёл политику «гласности» и «перестройки», что стало прямым результатом растущего общественного недовольства и необходимости изменения курса. Признание неудач в Афганистане и вывод советских войск стали одним из шагов к демонтажу старой советской системы, что, в конечном счёте, привело к распаду СССР в 1991 году.

Таким образом, Афганская война оказала колоссальное влияние на социальные и экономические аспекты жизни в СССР и Афганистане. Она не только ослабила советскую экономику, но и обострила общественные противоречия, посеяла сомнения в непогрешимости советской системы и заложила основу для будущих изменений, которые в корне изменили политическую карту мира.

Вывод советских войск и окончание конфликта

После почти десяти лет тяжелых боевых действий в Афганистане и возросшего давления как внутри страны, так и со стороны международного сообщества, Советский Союз пришел к решению о завершении своего военного присутствия в регионе. Вывод войск стал логическим шагом, продиктованным экономическими и политическими соображениями, а также глубоким пониманием, что дальнейшее участие в войне было бессмысленным и разрушительным для обеих сторон. Решение о прекращении боевых действий было сопряжено с многочисленными трудностями и рисками, но стало важным этапом в завершении кровопролитного конфликта, изменившего судьбы многих людей.

Женевские соглашения 1988 года и дипломатическое давление

Выход из афганского конфликта требовал дипломатического решения, поскольку СССР не мог просто покинуть страну, оставив её в хаосе и разрушениях. Международное сообщество, заинтересованное в стабилизации региона, начало переговоры о мирном урегулировании. В результате долгих переговоров и давления со стороны ООН и ведущих мировых держав в апреле 1988 года в Женеве были подписаны соглашения, предусматривающие окончание конфликта и вывод советских войск.

Женевские соглашения стали важным документом, который предусматривал не только вывод советских войск, но и взаимное обязательство США и СССР прекратить поставки оружия конфликтующим сторонам. Для СССР это означало окончание материальной и военной поддержки просоветского афганского правительства, что в дальнейшем должно было привести к прекращению гражданской войны. Однако для афганцев это было лишь началом сложного пути к миру, поскольку внутренние противоречия в стране оставались нерешенными.

Итоги вывода войск и передача власти в Афганистане

Фактический вывод советских войск начался в мае 1988 года и завершился к февралю 1989 года, когда последняя колонна советских солдат пересекла мост через реку Амударья и покинула территорию Афганистана. Командующий советскими войсками генерал Борис Громов, ставший одним из символов вывода, публично заявил, что в Афганистане больше не осталось советских солдат. Это стало символическим завершением участия СССР в этом кровопролитном конфликте.

Однако мир в Афганистан не пришел вместе с уходом советских войск. Афганское правительство, возглавляемое президентом Мохаммадом Наджибуллой, продолжало борьбу с оппозиционными силами и опиралось на остаточную поддержку Москвы. Тем не менее, падение Советского Союза и прекращение материальной помощи вскоре ослабили позиции правительства, и в 1992 году режим Наджибуллы пал под натиском моджахедов. В стране вновь началась гражданская война, что привело к долгосрочным последствиям и дальнейшей нестабильности в регионе.

Влияние на регион и дальнейшее развитие событий

Вывод советских войск из Афганистана стал важным событием не только для СССР, но и для всего региона. Оставшаяся без поддержки супердержав, страна погрузилась в глубокий политический и социальный кризис, став ареной для противостояния разных фракций и этнических групп. Вскоре Афганистан стал прибежищем для экстремистских организаций, включая группировки, стремившиеся использовать хаос для продвижения своих целей.

Одним из ключевых последствий вывода советских войск и последующего коллапса афганского правительства стало усиление радикальных движений. В середине 1990-х годов движение «Талибан» захватило власть в стране, установив режим, который превратил Афганистан в источник угрозы для международной безопасности. Впоследствии страна стала одним из центров, привлекавших экстремистские организации со всего мира, включая Аль-Каиду, что в дальнейшем привело к событиям 11 сентября 2001 года и последующему вторжению США в Афганистан.

Вывод советских войск из Афганистана завершил один из самых кровавых эпизодов в истории Советского Союза, оставив глубокий след не только в судьбах его участников, но и в глобальной политике. Этот конфликт стал уроком для международного сообщества, показав, что военное вмешательство в дела нестабильных государств может привести к непредсказуемым и далеко идущим последствиям.

Последствия Афганской войны для международной обстановки

Афганская война стала не только трагическим эпизодом в истории СССР, но и важным переломным моментом для международных отношений, изменившим характер «холодной войны» и укрепившим позиции радикальных движений в регионе. Последствия советского вмешательства и его провал оказали мощное воздействие на военные и политические стратегии мировых держав, и Афганистан стал символом бесплодности военного решения внутренних конфликтов. Этот конфликт оставил глубокий след в политике США и СССР, изменил восприятие международного вмешательства и повлиял на дальнейшее развитие региональной нестабильности, которая продолжается и по сей день.

Поражение СССР в Афганистане стало серьёзным предупреждением для будущих внешнеполитических амбиций обеих сверхдержав. Для Советского Союза это вмешательство обернулось болезненным уроком: попытка силой поддерживать лояльный режим в чужой стране часто приводит к масштабному сопротивлению и затяжной войне. Афганская кампания продемонстрировала, что высокие военные расходы и людские потери могут подорвать внутреннюю стабильность и привести к общественному кризису, не достигнув желаемых политических целей. Эти выводы особенно актуализировались в последние годы существования СССР, когда афганский опыт стал одним из аргументов для политики Михаила Горбачёва по сокращению вмешательства в дела других стран и поиску путей для улучшения отношений с Западом.

Соединённые Штаты также вынесли важные уроки из афганского конфликта. Хотя они поддерживали моджахедов в качестве средства противодействия советскому влиянию, США вскоре осознали, что создание боеспособных повстанческих групп в регионе может иметь долгосрочные и непредсказуемые последствия. Моджахеды, получившие значительную материальную и военную помощь, в дальнейшем стали серьёзной угрозой для стабильности как в регионе, так и за его пределами. Этот опыт стал предостережением для американской политики, и уже в начале XXI века, во время вторжения США в Афганистан после событий 11 сентября, американские военные сталкивались с теми же проблемами, что и советские войска.

Афганская война стала одним из факторов, ускоривших окончание «холодной войны». Поражение СССР в этом конфликте показало уязвимость и ограниченность возможностей советской системы, подчеркнув экономическую и политическую слабость страны. Огромные военные расходы, человеческие потери и нарастающее внутреннее недовольство сделали афганский конфликт символом кризиса советской империи. В условиях необходимости реформ и снижения международной напряжённости, руководство СССР, в лице Михаила Горбачёва, выбрало курс на «перестройку» и разрядку отношений с Западом.

Советская политика «перестройки» в значительной степени была направлена на преодоление последствий затяжных конфликтов и укрепление позиций страны на мировой арене путём мирных переговоров и реформирования внутренней системы. Женевские соглашения, положившие конец советскому присутствию в Афганистане, стали предвестником нового подхода в отношениях между СССР и США. Горбачёвская политика разрядки и отказ от прямого противостояния с Западом стали шагом к завершению «холодной войны» и способствовали объединению мирового сообщества перед лицом глобальных вызовов, таких как ядерное разоружение.

Долгосрочные последствия для Афганистана: приход талибов и современные реалии

Для Афганистана последствия войны оказались разрушительными и продолжительными. После вывода советских войск в стране продолжилась гражданская война, так как моджахеды и другие группы не смогли договориться о формировании единого правительства. Этот внутренний конфликт привел к дальнейшей дестабилизации и разрушению инфраструктуры. В условиях вакуума власти и нарастающей анархии в середине 1990-х годов к власти пришло радикальное движение «Талибан», которое установило жёсткий режим и фактически превратило Афганистан в изолированное государство под контролем радикалов.

Влияние талибов на страну стало предвестником ещё более серьёзных вызовов для мировой безопасности. Афганистан стал базой для экстремистских организаций, включая «Аль-Каиду», что создало угрозу не только для стран региона, но и для всего мира. Впоследствии международное сообщество, столкнувшись с угрозой терроризма, вновь вмешалось в дела Афганистана, начав ещё один этап конфликта с целью ликвидации террористических организаций и стабилизации региона. Таким образом, афганская война 1979–1989 годов заложила основу для последующих конфликтов, которые продолжаются до сих пор.

Афганская война, длившаяся десятилетие, оставила долгосрочные последствия для всего мира. Она стала уроком о том, как внешнее вмешательство в дела государства с глубоко укоренёнными внутренними конфликтами может привести к непредсказуемым последствиям и угрожать мировой безопасности. Этот конфликт отразил слабости и ограничения как советской, так и американской политики, повлияв на формирование подходов к военным интервенциям, сотрудничеству в области безопасности и решению глобальных проблем.

Для нас важна актуальность и достоверность информации. Если вы обнаружили ошибку или неточность, пожалуйста, сообщите нам. Выделите ошибку и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.