Эпидемия чумы, охватившая Москву в 1771 году, стала одним из самых трагических событий в истории города и всей Российской империи XVIII века. Это бедствие нанесло тяжелый удар по населению и экономике столицы, а также выявило острую социальную напряженность, вылившуюся в массовые волнения, известные как чумной бунт. В статье мы рассмотрим причины и предпосылки эпидемии, ее ход и последствия, а также меры, предпринятые для борьбы с болезнью. Особое внимание уделяется влиянию этих событий на дальнейшее развитие Москвы и их отражению в исторической памяти.

Эпидемия чумы: причины и предпосылки

Эпидемия чумы в Москве 1771 года возникла в условиях, которые можно назвать идеальной почвой для распространения болезни. XVIII век был временем крупных эпидемий, охвативших множество европейских и азиатских городов. Однако причины, по которым болезнь добралась до Москвы, связаны с особенностями жизни и внешними факторами, определявшими развитие общества в ту эпоху.

Исторический контекст возникновения эпидемии

В XVIII веке чума оставалась одной из самых смертоносных болезней, известных человечеству. Хотя Европа в значительной мере освободилась от крупных эпидемий, Российская империя, протянувшаяся на тысячи километров от Западной Европы до границ с Персией, все еще находилась под угрозой. Причиной этого была интенсивная торговля, связанная с перемещением товаров и людей на огромных расстояниях, что создавало каналы для распространения болезней.

Эпидемия, которая достигла Москвы, началась в Османской империи и распространилась через Крым. К середине XVIII века Крымский полуостров был ареной геополитической борьбы между Российской империей и Турцией, что приводило к массовым передвижениям войск и населения. В условиях войны и разрушений санитарные нормы игнорировались, а болезни распространялись с удвоенной скоростью.

Условия жизни в Москве XVIII века

Москва в 1771 году была густонаселенным городом, где жили более 300 тысяч человек. Плотность населения и слабое развитие инфраструктуры создавали благоприятную среду для эпидемий. Узкие улицы, забитые мусором, отсутствие канализации и централизованного водоснабжения превращали город в место, где инфекции могли распространяться молниеносно.

Гигиена среди населения практически отсутствовала. Медицинские знания были ограничены, а народные методы лечения часто основывались на суевериях и домыслах. Большинство жителей полагались на церковные обряды и молитвы, считая эпидемии божественным наказанием за грехи.

Распространение эпидемии из других регионов

Крымская война 1768–1774 годов стала катализатором эпидемии. Беженцы, военные, а также товары, перевозимые из пораженных регионов, сыграли ключевую роль в переносе инфекции. Чумные очаги, которые ранее фиксировались в южных провинциях, начали двигаться на север. По мере приближения к столице болезнь стала массово уносить жизни в Тульской и Рязанской губерниях.

Ключевым моментом стало проникновение инфекции через торговцев, прибывавших на московские ярмарки. Москвичи, тесно контактировавшие с приезжими, приносили болезнь в свои дома. В результате, первые случаи заражения были зафиксированы в густонаселенных районах города, откуда чума стремительно начала распространяться.

Эти факторы сделали чуму 1771 года неизбежной трагедией для Москвы. Проблемы городского устройства, войны и отсутствие базовой медицины создали идеальные условия для одного из самых страшных бедствий в истории города.

Развитие эпидемии: ход событий

Эпидемия чумы в Москве 1771 года развернулась стремительно, словно огонь, охвативший сухую степь. Хаотичное развитие событий, недостаток информации и слабость властей создали катастрофические условия, которые усугубили трагедию.

Появление первых случаев заболевания

Первый зарегистрированный случай чумы в Москве произошел весной 1771 года. Заболевший, купец, приехал из Тулы с товарами, не подозревая, что стал переносчиком смертоносной болезни. Однако болезнь поначалу воспринималась как обычная лихорадка, и меры по изоляции не были приняты. Через несколько недель начали появляться похожие случаи в разных районах города, особенно в бедных кварталах, где семьи жили в скученности, а санитарные условия оставляли желать лучшего.

Летний сезон стал катализатором распространения болезни. Жаркая погода способствовала размножению крыс — главных переносчиков чумной палочки. Блохи, заражавшие людей, быстро распространяли инфекцию, и болезнь приняла массовый характер.

Динамика распространения чумы

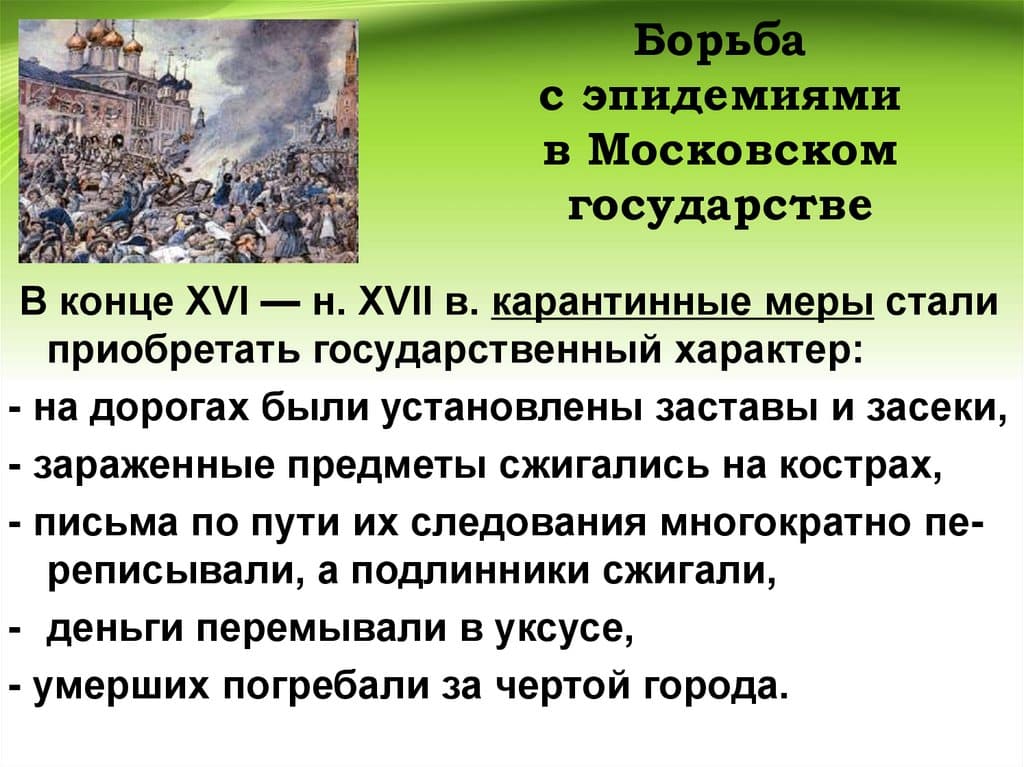

К середине лета 1771 года эпидемия вышла из-под контроля. Очаги инфекции появились во всех крупных районах Москвы. Болезнь распространялась не только через прямой контакт с больными, но и через товары, одежду и даже бумажные деньги. Власти пытались ввести карантины в отдельных районах, однако это мало помогло: город был слишком густонаселенным, а меры — недостаточно строгими.

С каждым днем количество заболевших росло. По некоторым оценкам, в августе 1771 года ежедневно умирали до 600 человек. Больницы не справлялись с потоком больных, и большинство зараженных оставались в своих домах, где болезнь быстро передавалась членам семьи. Многие, не дожидаясь помощи, умирали прямо на улицах. Трупы неделями не убирались, что усугубляло санитарную ситуацию.

Паника охватила москвичей. Богатые жители покидали город, пытаясь спастись в своих поместьях, тогда как бедняки оставались, предоставленные самим себе. Люди начали избегать друг друга, подозревая, что любой может быть переносчиком болезни. Общественная жизнь фактически замерла, рынки опустели, а улицы стали безлюдными.

Реакция властей и общества на эпидемию

Властям потребовалось несколько месяцев, чтобы признать серьезность ситуации. Первоначально московский генерал-губернатор Петр Еропкин пытался минимизировать масштаб бедствия, опасаясь паники среди населения. Однако к лету стало ясно, что скрывать масштабы эпидемии больше невозможно. В город были вызваны военные, чтобы контролировать порядок и помогать в борьбе с чумой.

Среди населения начали распространяться слухи о том, что власти намеренно распространяют болезнь, чтобы сократить число бедных. Это недоверие стало одной из причин, по которой противоэпидемические меры встречали сопротивление. Люди отказывались изолировать больных, опасаясь, что это лишь ускорит их смерть.

Несмотря на хаос, общество пыталось найти способы справиться с бедой. Одни прибегали к молитвам и религиозным обрядам, надеясь на защиту святых, другие полагались на народные средства, например, окуривание домов травами или натирание тела уксусом. Однако эти меры были малоэффективны перед лицом смертельной эпидемии.

К осени 1771 года эпидемия достигла пика, превратив Москву в город смерти. Это был лишь пролог к еще более драматическим событиям, которые разразились в сентябре того же года, когда напряженность в обществе переросла в открытое восстание.

Чумной бунт: причины и последствия

Кульминацией эпидемии чумы в Москве 1771 года стало восстание, вошедшее в историю как Чумной бунт. Это народное выступление потрясло столицу и стало примером того, как социальная напряженность в условиях эпидемии может перерасти в массовые беспорядки. Восстание началось не только из-за страха перед болезнью, но и из-за недовольства действиями властей, которые, как считали москвичи, вместо помощи лишь усугубляли положение.

Социальная напряженность в условиях эпидемии

К моменту пика эпидемии москвичи жили в условиях крайнего стресса. Бедные слои населения страдали особенно сильно: они теряли семьи, оставались без средств к существованию и не могли покинуть город, как это делали богатые. К тому же, уровень доверия к властям был крайне низким. Генерал-губернатор Петр Еропкин и его окружение были воспринимаемы как представители равнодушного государства, заботящегося лишь о своих интересах.

Невежество и суеверия сыграли ключевую роль в эскалации напряженности. Многие москвичи были убеждены, что эпидемия — наказание свыше, и пытались искать спасения в религии. Однако церковные обряды и массовые молитвы, вместо помощи, лишь способствовали дальнейшему распространению болезни.

Конфликт вокруг противоэпидемических мер

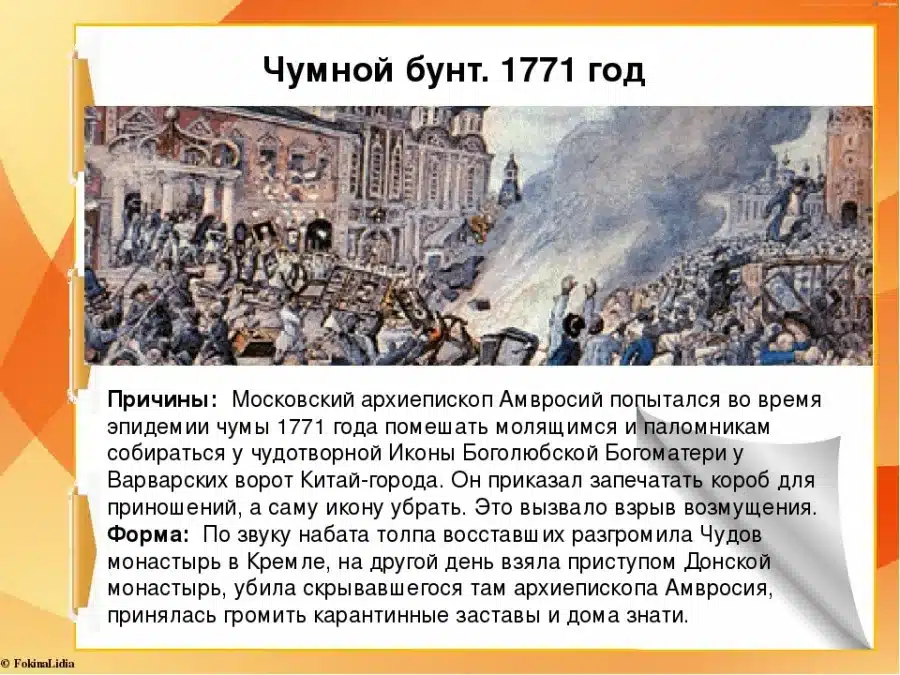

Поводом к восстанию стала попытка властей ограничить доступ к иконе Божьей Матери в Воскресенской церкви на Варварке. Эта икона пользовалась огромным почитанием у москвичей, и к ней стекались сотни людей, веря в ее исцеляющую силу. В условиях эпидемии такие массовые скопления людей представляли смертельную угрозу, поэтому власти решили убрать икону. Это вызвало бурю негодования.

12 сентября 1771 года толпа горожан собралась у Воскресенской церкви, требуя вернуть икону на место. Попытки чиновников объяснить необходимость этой меры не увенчались успехом. Напротив, ситуация вышла из-под контроля, и толпа ворвалась в церковь, разрушив алтари и иконостасы. Беспорядки быстро распространились по всему городу.

Ключевые события Чумного бунта

На пике восстания толпа достигла нескольких тысяч человек. Люди нападали на дома чиновников, разгромили медицинские учреждения и даже угрожали уничтожить карантинные посты. Особое негодование вызывали представители власти, которых обвиняли в «распространении болезни» через принудительные меры, такие как изоляция больных.

К подавлению бунта были привлечены военные. Генерал-губернатор Еропкин приказал применить силу, и это привело к кровопролитию. Более 100 человек были убиты или ранены в ходе столкновений, сотни арестованы. После подавления бунта последовали казни организаторов, что стало финальным аккордом этой трагической страницы истории.

Меры борьбы с чумой

Борьба с эпидемией чумы в Москве 1771 года оказалась серьезным испытанием для власти, медицины и общества в целом. Методы, применяемые для предотвращения распространения болезни, отражали уровень медицинских знаний XVIII века, и во многом они были далеки от современных стандартов. Тем не менее, в условиях паники и хаоса предпринимались масштабные усилия, чтобы остановить катастрофу.

Санитарные и медицинские меры XVIII века

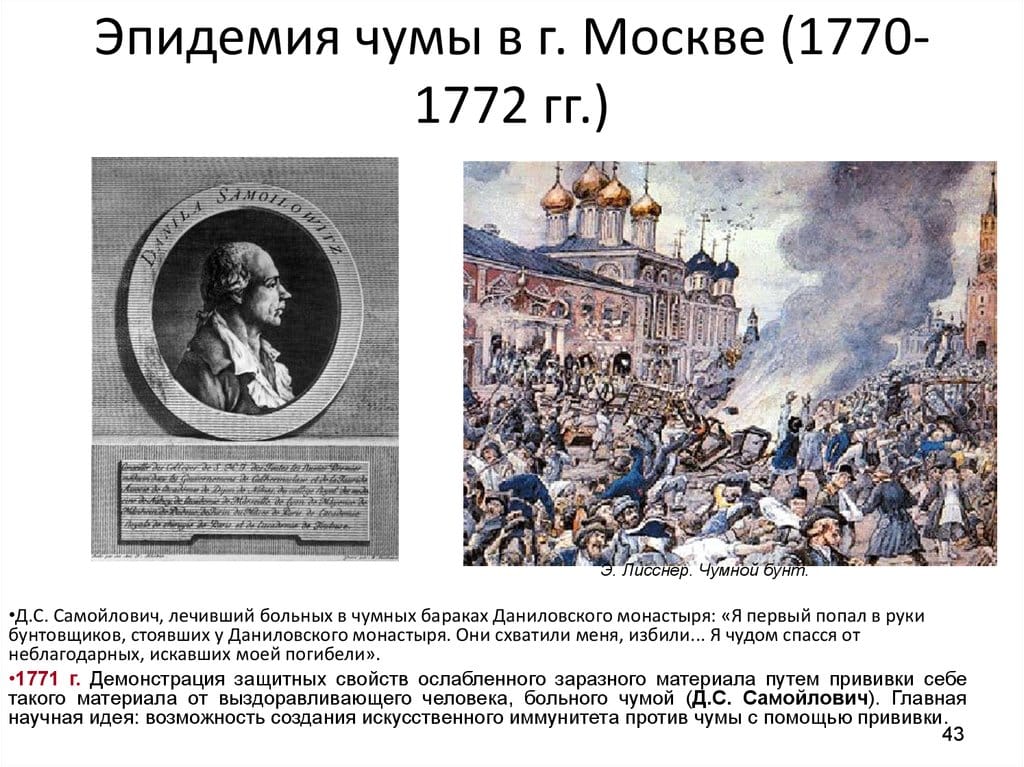

В ответ на стремительное распространение чумы московские власти начали предпринимать экстренные меры. Главным врачом города был назначен шотландский медик Александр Шафонский, который сыграл ключевую роль в организации борьбы с эпидемией. Под его руководством были развернуты больницы для инфицированных и изоляторы для тех, кто контактировал с заболевшими.

Одной из первых задач стало уничтожение очагов заразы. Были организованы регулярные санитарные обходы, в ходе которых из домов выносили трупы, которые накапливались из-за нехватки гробов и рабочих рук. Тела умерших сжигали или хоронили в массовых могилах за пределами города. Однако это решение вызывало недовольство у населения, так как оно противоречило православным традициям захоронения.

Для предотвращения дальнейшего распространения чумы власти ввели карантинные зоны в наиболее пострадавших районах города. Улицы перекрывались, дома заболевших опечатывались, а их жители оставались внутри, иногда без доступа к пище и воде. Такие меры, хоть и эффективные с эпидемиологической точки зрения, вызывали протесты и приводили к многочисленным трагедиям.

Участие церкви в противоэпидемической борьбе

Роль Русской православной церкви в борьбе с чумой была двойственной. С одной стороны, церковь активно участвовала в утешении населения, организовывала молебны, раздавала милостыню и помогала ухаживать за больными. Многие священники становились посредниками между народом и властями, что помогало снизить уровень недовольства.

С другой стороны, именно религиозные обряды становились причиной скопления людей, что усугубляло распространение болезни. Ситуация вокруг иконы Божьей Матери в Воскресенской церкви, которая привела к Чумному бунту, показала, как непросто было сочетать противоэпидемические меры с религиозными традициями. Несмотря на это, церковь продолжала играть важную роль в поддержании морального духа москвичей.

Итоги и эффективность применяемых методов

Меры, предпринятые для борьбы с чумой, позволили замедлить распространение болезни, но были недостаточно последовательными. Главной проблемой стало несоответствие между научным подходом, который пытались внедрить врачи, и массовым сопротивлением населения. Многие москвичи не доверяли медицинским рекомендациям, предпочитая народные средства и церковные обряды.

Несмотря на все усилия, эпидемия унесла жизни десятков тысяч людей, а точное количество жертв остается неизвестным. Тем не менее, опыт борьбы с чумой 1771 года стал важным уроком для будущих поколений. Именно после этой трагедии началась постепенная модернизация медицинской системы, появились первые санитарные указы, а внимание властей к гигиене городов стало более пристальным.

Эти меры, хоть и несовершенные, заложили основу для более успешной борьбы с эпидемиями в последующие века. Но для москвичей 1771 года эта эпидемия навсегда осталась символом ужаса и беспомощности перед лицом смертельной болезни.

Последствия чумы для Москвы

Эпидемия чумы 1771 года оказала разрушительное воздействие на Москву, затронув все аспекты жизни города. Демографические потери, экономические трудности и социальная дестабилизация стали лишь видимой частью последствий этой трагедии. Однако ее влияние вышло далеко за рамки того времени, оставив неизгладимый след в истории Москвы и всей Российской империи.

Демографические и социальные изменения

Чума унесла жизни десятков тысяч москвичей. По некоторым оценкам, погибло около 50–60 тысяч человек, что составляло примерно 20% населения города. Эти потери оказались особенно болезненными для бедных слоев населения, так как эпидемия сильнее всего затронула густонаселенные районы, где санитарные условия были ужасными. Многие семьи исчезли целиком, а целые кварталы опустели.

Социальная структура города также претерпела изменения. Выжившие москвичи, особенно из низших слоев общества, стали более подозрительно относиться к властям, медицине и даже друг к другу. Утрата доверия к государственным институтам, вызванная жестокими мерами, такими как карантины и изоляция, еще долго сказывалась на обществе. Люди, пережившие эпидемию, зачастую покидали Москву, боясь повторения трагедии, что приводило к демографическим сдвигам.

Влияние на экономику города

Экономические последствия эпидемии были катастрофическими. Торговля, которая являлась основой московской экономики, практически остановилась. Ярмарки, рынки и лавки закрывались из-за карантинных мер, а купцы боялись привозить товары в зараженный город. Производство также сильно пострадало, так как многие мастера и ремесленники умерли или покинули столицу.

Сельское хозяйство в окрестностях Москвы оказалось в упадке: крестьяне, снабжавшие город продовольствием, не успевали засеивать поля из-за потери рабочей силы. Это привело к дефициту продовольствия и росту цен, что еще больше усугубило бедственное положение горожан. На восстановление хозяйственной жизни Москвы потребовались годы, а в некоторых отраслях — десятилетия.

Долгосрочные уроки эпидемии

Чума 1771 года заставила власти осознать необходимость системных изменений. Одним из важнейших уроков стало понимание того, что городская гигиена играет ключевую роль в предотвращении подобных катастроф. После эпидемии начали постепенно улучшаться санитарные условия: в Москве стали строить первые канализационные системы, ужесточились правила захоронения умерших, а также начали вводиться меры по уборке и дезинфекции улиц.

Кроме того, эпидемия дала толчок развитию медицинской науки в России. В 1772 году был издан первый официальный санитарный указ, регулирующий меры борьбы с эпидемиями. В дальнейшем были учреждены новые медицинские учреждения и школы, что позволило готовить больше специалистов для борьбы с болезнями.

Чума 1771 года стала переломным моментом в истории Москвы. Это была не просто трагедия, а урок, вынудивший общество пересмотреть свои подходы к здравоохранению, санитарии и социальной политике. Однако эти изменения не могли мгновенно излечить раны, оставленные страшной эпидемией, последствия которой чувствовались еще долгие годы.

В исторической памяти

Эпидемия чумы 1771 года оставила глубокий след в исторической памяти Москвы и всей Российской империи. Эти события не только вошли в летописи как одна из самых трагических страниц XVIII века, но и нашли отражение в литературе, искусстве и научных исследованиях, оставаясь важным примером социальных и медицинских вызовов того времени.

Осмысление событий в литературе и искусстве

Чума и связанные с ней события, такие как Чумной бунт, стали источником вдохновения для многих писателей, поэтов и художников. Эпидемия 1771 года изображалась не только как трагедия, но и как символ человеческого страха, беспомощности и борьбы за выживание. Среди ключевых произведений стоит отметить работы, посвященные описанию социальных конфликтов и народного восстания.

В литературе эпидемия часто становилась фоном для анализа человеческой природы. Воспоминания современников запечатлели картины ужаса, хаоса и паники, передавая атмосферу обреченности, царившую в те дни. Одним из наиболее известных текстов, отражающих этот период, являются записки Александра Шафонского, который принимал непосредственное участие в борьбе с чумой и оставил ценные свидетельства о ходе эпидемии.

Живопись и графика того времени также запечатлели трагические эпизоды. Художники изображали переполненные больницы, сцены уличных беспорядков и опустевшие улицы Москвы. Эти картины, хоть и носили документальный характер, служили напоминанием о необходимости предотвратить повторение подобных событий.

Исторические исследования эпидемии

Историки и ученые долгое время исследовали чуму 1771 года, стремясь понять причины и последствия этой катастрофы. Одним из первых крупных трудов стало исследование, основанное на архивных материалах и отчетах современников, которое помогло восстановить полную картину эпидемии. В центре внимания оказались вопросы социальной и медицинской политики, эффективности мер борьбы с эпидемией и реакции общества.

Современные исследования акцентируют внимание на комплексности проблемы. Историки рассматривают чуму не только как медицинское явление, но и как социальный и политический кризис. Анализ архивных документов показал, что эпидемия обнажила слабости государственной системы и указала на необходимость реформ.

Уроки для потомков

Чума 1771 года вошла в историю как символ того, насколько разрушительными могут быть эпидемии, если общество и государство не готовы к ним. Историческая память об этих событиях сыграла важную роль в развитии российского здравоохранения. Она служила напоминанием о важности профилактики, санитарных норм и эффективного взаимодействия между властью и населением.

В современном мире память о чуме 1771 года обретает новую актуальность, особенно в свете глобальных вызовов, связанных с пандемиями. Эти события учат, что грамотная организация медицинской помощи, доверие населения к властям и своевременные меры — ключевые факторы, способные предотвратить катастрофу. История московской чумы напоминает, что уроки прошлого нельзя игнорировать, ведь их цена — человеческие жизни.

Для нас важна актуальность и достоверность информации. Если вы обнаружили ошибку или неточность, пожалуйста, сообщите нам. Выделите ошибку и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.