После смерти Петра I Россия погрузилась в вихрь интриг, гвардейских заговоров и внезапных смен власти. Это время вошло в историю как век дворцовых переворотов — эпоха, когда судьбу империи решали фавориты, военные и женщины у трона.

После смерти Петра I: кто захватил власть и почему

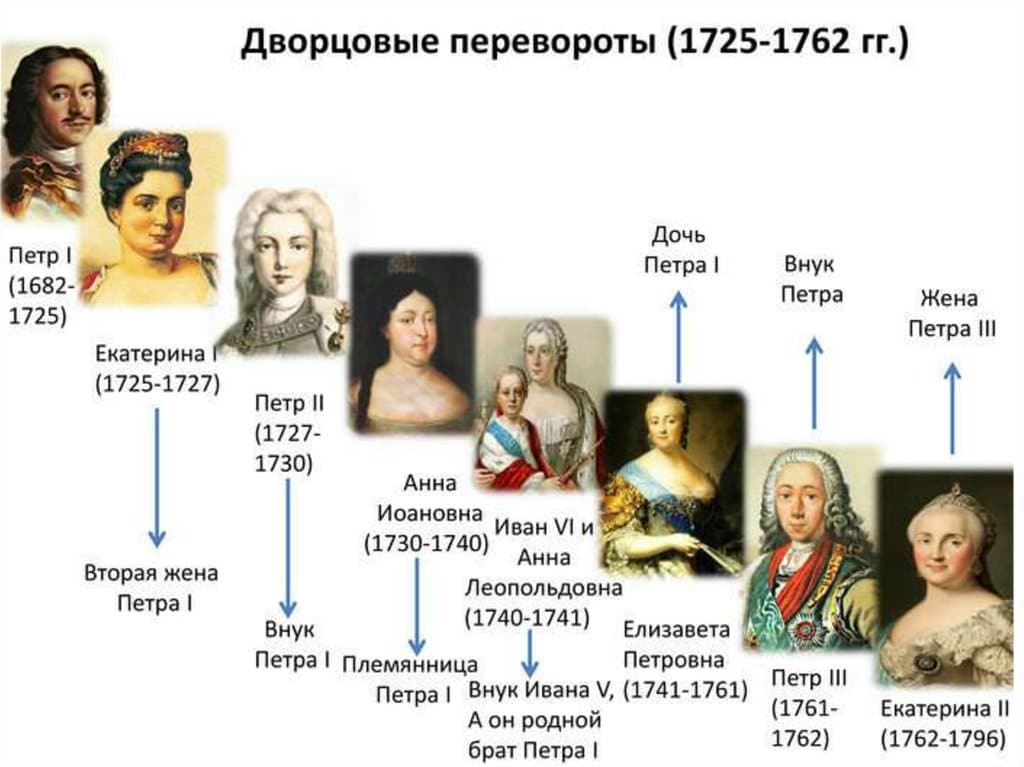

Смерть Петра I в феврале 1725 года стала для России политическим шоком. Великий реформатор, изменивший страну до неузнаваемости, ушёл, не оставив чёткого наследника. Его единственный сын, царевич Алексей, был казнён по обвинению в измене, а малолетний внук Пётр Алексеевич был слишком юн, чтобы претендовать на престол. Впервые страна оказалась в ситуации, когда не было ясного правопреемника, и это породило опасную борьбу за власть.

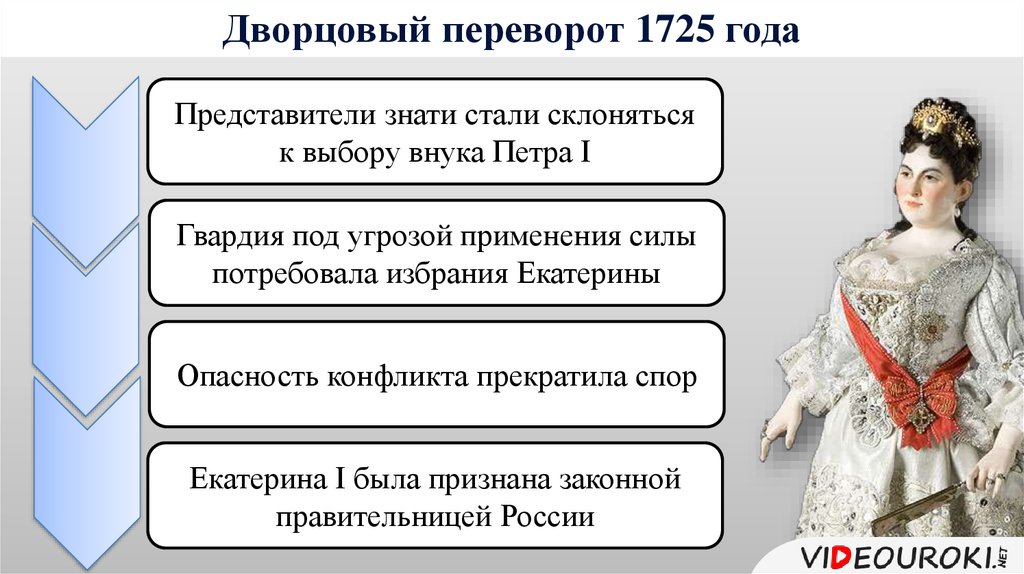

Вокруг трона немедленно разгорелась схватка придворных группировок. С одной стороны — старые сановники, такие как князья Долгорукие и Голицыны, выступавшие за сохранение традиций и поддержку Петра Алексеевича. С другой — «птенцы гнезда Петрова» во главе с Александром Меншиковым, видевшие в вдове покойного царя Екатерине идеальный компромисс: она не имела собственных амбиций, но могла сохранить их влияние. Решающий фактор сыграла гвардия — те самые полки, которые создал Пётр и которые стали новой силой в политике.

В ночь на 28 января (8 февраля по новому стилю) 1725 года гвардейцы Преображенского и Семёновского полков при поддержке Меншикова окружили дворец, провозгласив Екатерину I императрицей. Этот момент стал первым в длинной череде переворотов XVIII века: власть больше не передавалась по праву крови, а завоёвывалась интригой, влиянием и штыками.

Историки часто называют этот период «веком женских царств» — но за фасадом женских фигур стояли могущественные мужчины: фавориты, сановники, иностранцы. Именно тогда сложилась новая модель власти — не наследственной, а придворно-гвардейской. Россия вступила в эпоху, где трон стал предметом борьбы, а судьба страны зависела от того, чья интрига окажется удачнее.

Гвардия

К XVIII веку гвардия превратилась из элитного военного подразделения в политическую силу, которая фактически определяла, кто будет править Россией. Созданная Петром I как личная опора императора и школа для дворянской молодёжи, гвардия после его смерти стала новым центром власти — решающим фактором в борьбе между придворными партиями.

Преображенский и Семёновский полки пользовались особым доверием, ведь именно из их рядов вышли многие ближайшие сподвижники Петра. Они сопровождали царя во всех походах, видели, как он карал бояр и ломал старые порядки. Но после смерти Петра верность гвардии не осталась постоянной — она стала товаром, который покупали те, кто претендовал на трон.

От военной верности к политическому инструменту

Меншиков первым понял, что теперь судьба престола зависит от солдатских штыков. Именно он организовал поддержку Екатерины I, пообещав гвардейцам щедрые награды. Переворот 1725 года стал первым случаем, когда решение о престолонаследии принималось не династией, а вооружённой элитой. Это изменило всю структуру власти: теперь, чтобы стать императором, нужно было не только иметь родословную, но и располагать преданными полками.

После смерти Екатерины I ситуация повторилась. Верховный тайный совет попытался передать власть малолетнему Петру II, но гвардия вновь вмешалась, демонстрируя, что именно она — арбитр, а не Сенат и не совет сановников. Петр II, однако, оказался недолговечным правителем — он умер в 1730 году, не оставив наследников, и борьба вспыхнула с новой силой.

К середине XVIII века гвардейцы ощущали себя «хозяевами престола». Их мнение стало решающим не только при смене власти, но и при распределении должностей и пожалований. Офицеры Преображенского полка нередко входили в число фаворитов императриц, а простые солдаты получали дворянство и богатства за участие в переворотах.

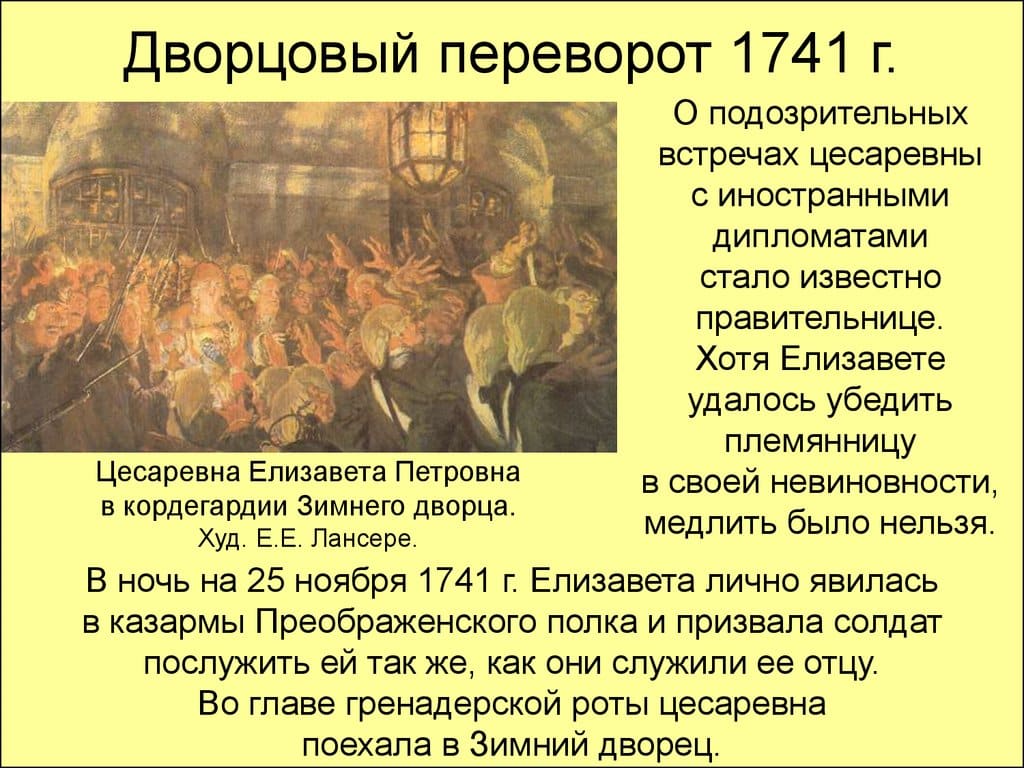

Гвардия действовала не из идеализма, а из прагматизма: верность стоила денег и привилегий. Переворот 1741 года, когда Елизавета Петровна пришла к власти, стал тому ярким подтверждением — императрица пообещала своим солдатам «золотые горы» и щедро сдержала слово. Гвардейцы в ту ночь вошли в Зимний дворец, арестовали регентшу Анну Леопольдовну и провозгласили Елизавету дочерью великого Петра.

В глазах народа гвардейцы олицетворяли мощь и величие России, но для государства их влияние оказалось двусмысленным. С одной стороны, они служили гарантией стабильности и могли предотвратить смуту; с другой — превращались в инструмент интриг и личной выгоды.

Историки считают, что именно власть гвардии стала главным симптомом политического кризиса XVIII века. Когда решение о судьбе империи зависело от полков, а не от законов, Россия фактически потеряла институциональную преемственность. Каждая новая власть начиналась с клятв в верности гвардии, и каждый новый переворот становился всё проще — достаточно было перетянуть на свою сторону несколько сотен солдат.

Эта «эра гвардейских штыков» определила лицо российской монархии почти на полвека. Императоры теперь правили не только указами, но и постоянным страхом: ведь тот, кто возвёл тебя на трон, мог в любую минуту тебя же и свергнуть.

Екатерина I и Меншиков: власть фаворита

Когда Екатерина I заняла трон в феврале 1725 года, никто не мог сказать, что она — законная наследница престола. Бывшая прачка, пленница, ставшая супругой Петра Великого, она не имела ни знатного происхождения, ни политического опыта. Но за её хрупкой фигурой стояла сила, которой не могли пренебречь даже самые именитые вельможи: Александр Меншиков.

Меншиков был человеком, олицетворявшим карьеру «петровского выдвиженца». Выросший из простолюдина, он стал ближайшим другом Петра, его сподвижником, командиром и советником. После смерти императора Меншиков оказался главным хранителем его наследия — и главным игроком новой эпохи. Именно он организовал поддержку Екатерины среди гвардии и фактически навязал её трон России.

Формально Екатерина была императрицей, но в действительности страной правил Меншиков. Он председательствовал в Верховном тайном совете, распоряжался финансами, назначал и смещал чиновников, вел переговоры с иностранцами. Современники шутили, что «при Екатерине правит Меншиков, а Екатерина царствует при нём».

Он не скрывал своей власти — селился во дворцах, принимал иностранных послов, окружал себя роскошью и награждал родственников. Историки нередко называют этот период «меньшиковщиной» — временем, когда личная воля фаворита подменила государственную политику.

Екатерина I, несмотря на отсутствие образования, обладала живым умом и мягким характером. Она понимала, что власть — хрупкий дар, и старалась не вступать в открытые конфликты с аристократией. Её правление продолжалось всего два года, но стало важным переходным этапом: впервые в истории России на трон взошла женщина, открыв тем самым эпоху «женских правлений» XVIII века.

Однако её здоровье быстро ухудшалось. Меншиков, опасаясь потерять влияние, торопился закрепить за собой будущее, устроив помолвку своей дочери Марии с наследником престола — юным Петром Алексеевичем, внуком Петра I. Если бы замысел удался, Меншиков стал бы фактическим тестем императора и правителем всей страны.

Но история распорядилась иначе. После смерти Екатерины в 1727 году на престол действительно взошёл Пётр II, однако юный император оказался под влиянием старинных родов — Долгоруких и Остерманов, которые ненавидели выскочку Меншикова.

Меншиков был обвинён в злоупотреблениях, сослан в Берёзов в суровую сибирскую глушь и вскоре умер там в нищете. Его падение стало символом непостоянства власти фаворитов: вчерашний владыка империи в одночасье превратился в изгнанника.

Анна Иоанновна и Бироновщина

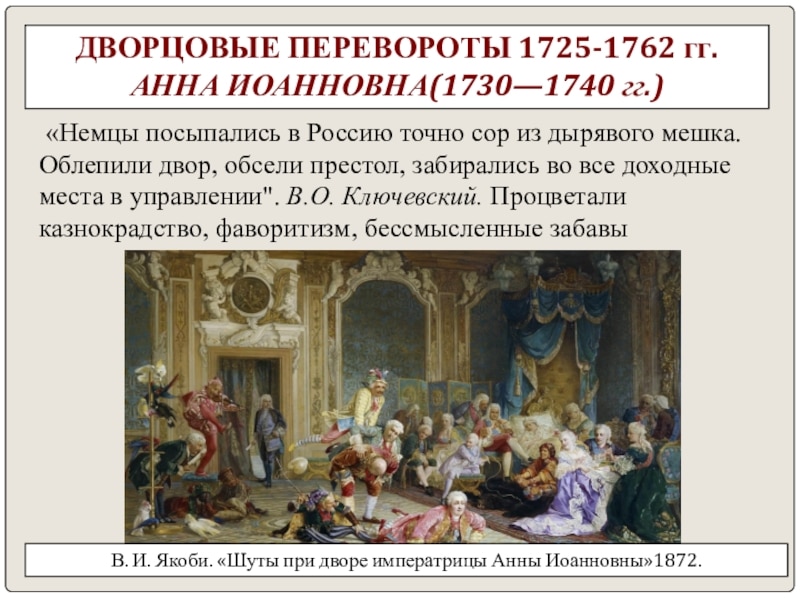

После смерти Петра II Россия вновь оказалась в кризисе престолонаследия. Прямая линия потомков Петра Великого прервалась, и выбор нового монарха стал предметом борьбы между аристократией и бюрократией. В 1730 году Верховный тайный совет, стремившийся ограничить самодержавие, пригласил на престол Анну Иоанновну — племянницу Петра I, вдову герцога Курляндского. Она казалась им удобной фигурой: женщиной, далёкой от политики, которую легко будет направлять. Но они просчитались.

Советники предложили Анне подписать так называемые «кондиции» — документ, ограничивавший её власть и превращавший Россию в нечто вроде аристократической монархии. Императрица поначалу согласилась, но едва прибыла в Москву, как вокруг неё сплотились противники ограничений — офицеры гвардии и дворяне, видевшие в «кондициях» посягательство на устои самодержавия.

25 февраля 1730 года Анна торжественно разорвала документ и восстановила неограниченную монархию. Верховный тайный совет был распущен, а его члены — лишены влияния. Россия вновь утвердилась как самодержавная держава, но теперь власть концентрировалась не в руках сильного реформатора, а зависела от ближайшего окружения императрицы.

Главной фигурой при дворе стал Эрнст Иоганн Бирон, уроженец Курляндии и фаворит Анны. В российской истории его имя стало нарицательным — символом произвола, коррупции и жестокости. Бирон был человеком холодного ума и железной воли. Он не имел ни широких связей, ни популярности, но обладал безграничным доверием императрицы, а потому фактически управлял страной.

Во время его господства важнейшие государственные должности занимали иностранцы — в основном немцы и прибалты. Русская знать негодовала, считая себя оттеснённой от власти. В народе распространялись слухи о «немецком засилье» и «бироновщине», а имя фаворита вызывало страх.

Историки, однако, отмечают, что «бироновщина» не была столь кровавой, как её изображали современники. Репрессии действительно имели место, особенно против участников заговоров и недовольных дворян, но масштабы их часто преувеличивались. Бирон прежде всего стремился укрепить бюрократический аппарат и централизовать власть, действуя в логике абсолютной монархии.

Холодная эпоха

Правление Анны Иоанновны вошло в историю как время мрачного великолепия. Двор жил в роскоши: устраивались грандиозные балы, карнавалы и фейерверки, но за этой пышностью скрывалась атмосфера страха и доносов. Сама императрица отличалась суровым нравом и не терпела неповиновения. Она прославилась своими эксцентричными выходками — например, устроила «ледяной дом» на Неве, где по её приказу венчали карликов в ледяной церкви.

При всём этом Россия не стояла на месте. Усилилась роль Сената и Тайной канцелярии, армия реформировалась по европейскому образцу, а внешняя политика укрепила позиции империи в Прибалтике и на южных границах. Но всё это происходило в условиях жесткой централизации, подавления инициативы и страха перед двором.

После смерти Анны в октябре 1740 года она назначила наследником младенца — Ивана VI, а регентом — всё того же Бирона. Но его правление продлилось всего три недели: ночью 9 ноября гвардейцы под командованием фельдмаршала Миниха арестовали фаворита. Бирон был сослан в Пелым, а позже в Енисейск.

Так завершилась «бироновская эпоха» — время, когда власть в России держалась не на законе и не на воле монарха, а на личных связях и страхе. Но она подготовила почву для следующего перелома — прихода к власти Елизаветы Петровны, которая возвратит престолу блеск имени Петра.

Елизавета Петровна: переворот во имя отца

Когда в ночь с 24 на 25 ноября 1741 года в казармы Преображенского полка вошла молодая женщина в офицерской шинели и сказала: «Ребята! Вы знаете, чья я дочь!», солдаты не колебались. Они крикнули: «Знаем! Да здравствует Елизавета Петровна!» — и двинулись вслед за ней во дворец. Так начался один из самых решительных и почти бескровных переворотов XVIII века.

Елизавета была любимицей народа. В ней видели живое воплощение петровской эпохи, символ законного наследия великого царя. Однако при дворе её положение было шатким. После смерти Анны Иоанновны и короткого регентства Бирона власть оказалась в руках Анны Леопольдовны — матери младенца-императора Ивана VI. Немецкое влияние снова усилилось, и многие в России воспринимали это как унижение.

Елизавета, воспитанная в духе отца, не имела ни бюрократического опыта, ни чёткой программы, но обладала огромным личным обаянием. Она умела располагать к себе людей и пользовалась поддержкой духовенства, дворян и, главное, гвардии. Когда ей предложили возглавить заговор против регентши, она решилась — во многом под влиянием офицеров, которые не хотели видеть Германию правящей Россией.

Ночь переворота

Переворот был осуществлён стремительно. Несколько сотен гвардейцев, преданных Елизавете, вошли в Зимний дворец, где спала Анна Леопольдовна с семьёй. Всё произошло почти без сопротивления. Младенец Иван VI и его родители были арестованы, а утром по всей столице уже знали: на трон взошла дочь Петра Великого.

Народ воспринял переворот с энтузиазмом. Колокола звонили, толпы кричали: «Да здравствует русская царица!» Для людей, уставших от «немецкого засилья» при Анне, это было возвращением национальной гордости. Елизавета не только сменила правящую династию, но и символически «воскресила» дух отца.

Правление Елизаветы (1741–1761) стало одним из самых благополучных периодов XVIII века. Она прекратила смертную казнь, ограничила телесные наказания, восстановила престиж православной церкви. При ней возродилась культура — строились театры, развивалась архитектура в стиле барокко, процветала Академия наук, а университет в Москве (основной инициатор — Михаил Ломоносов) стал центром русского просвещения.

Елизавета не была реформатором в петровском смысле, но унаследовала его стремление к европейскому блеску. Двор её считался самым изысканным в Европе, а сама императрица славилась щедростью и любовью к праздникам. Она устраивала пышные маскарады, балы и церемонии, но за фасадом роскоши стояла твёрдая рука правительницы, которая умела поддерживать баланс между придворными кланами.

Тем не менее переворот, приведший её к трону, стал трагедией для маленького Ивана VI. Его держали под арестом в крепостях, а затем — в полной изоляции. Когда в 1764 году офицер Василий Мирович попытался его освободить, стража по старому приказу убила бывшего императора. Этот эпизод показал тёмную сторону елизаветинской эпохи: трон, добытый мечом, всегда требовал жертв.

Елизавета Петровна не оставила детей, и к концу её жизни встал вопрос о наследнике. По её воле престол должен был перейти к внуку сестры её отца — великой княгине Анне Петровне, то есть к молодому Петру III, воспитанному в духе немецкого двора. Этот выбор вновь стал искрой для будущего переворота — на этот раз куда более масштабного.

Екатерина II и конец эпохи переворотов

В июне 1762 года Россия вновь проснулась в другой стране. Вечером ещё царствовал Пётр III, а утром на троне уже стояла его супруга — Екатерина Алексеевна, немка по происхождению, принявшая русское имя и судьбу. Её восшествие стало последним и, пожалуй, самым драматичным дворцовым переворотом XVIII века.

Пётр III, правивший всего полгода, быстро настроил против себя всех, кто мог поддержать его власть. Он был искренне увлечён прусским королём Фридрихом II, прекратил Семилетнюю войну, вернув Пруссии все завоёванные земли, чем вызвал негодование армии. Его пренебрежение к православию, симпатии к лютеранству и резкие реформы в военном быту настроили против него и духовенство, и гвардию.

Екатерина, напротив, действовала осторожно. Она умело создавала образ «истинной русской императрицы» — покровительницы веры, просвещения и порядка. В июне 1762 года при поддержке гвардейских офицеров братьев Орловых она подняла переворот. В Казанском соборе Екатерину провозгласили самодержавной императрицей. Пётр III, застигнутый врасплох, отрёкся от престола и вскоре погиб при загадочных обстоятельствах.

Так закончилась эпоха, когда власть переходила от одного монарха к другому по воле гвардии. Екатерина II смогла не просто удержать трон, но и превратить его в символ мощи и стабильности.

Екатерина Великая оказалась сильнейшим политиком XVIII века. Образованная, решительная, амбициозная, она быстро доказала, что способна управлять страной не хуже любого мужчины. Она писала трактаты, переписывалась с Вольтером, рассуждала о просвещённой монархии, а на деле проводила жёсткую централизацию власти.

В первые годы своего правления Екатерина стремилась укрепить легитимность. Она понимала, что пришла к власти путём заговора, и потому делала всё, чтобы доказать: её власть — законна и необходима. Она продолжала начатые Петром Великим реформы, развивала бюрократию, упорядочила управление губерниями, учредила Вольное экономическое общество, способствовала развитию промышленности и образования.

При ней Россия стала великой европейской державой, одержав блестящие победы в русско-турецких войнах и присоединив Крым. Екатерина превратила страну, раздираемую интригами, в стабильную империю с чёткой системой управления.

С приходом Екатерины II дворцовые перевороты ушли в прошлое. Она сумела сломать саму традицию гвардейского вмешательства. Армия и элита стали частью государственной машины, подчинённой монарху, а не самостоятельной силой.

Её долгие годы правления (1762–1796) обеспечили России редкий для XVIII века период политического покоя. За три десятилетия её власти не произошло ни одного успешного переворота, хотя заговоры существовали. Императрица умела удерживать власть не только силой, но и умением вовремя давать элите то, что она ждала — титулы, земли, свободу для обогащения.

К концу её царствования Россия уже не была ареной для случайных узурпаторов. Эпоха, начавшаяся с гвардейских штыков и прихотей фаворитов, закончилась царствованием женщины, превратившей личную волю в государственную систему.

Екатерина Великая поставила точку в веке дворцовых переворотов, доказав, что трон можно удержать не интригой, а разумом, железной волей и умением управлять страстями окружающих.

Для нас важна актуальность и достоверность информации. Если вы обнаружили ошибку или неточность, пожалуйста, сообщите нам. Выделите ошибку и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.