Жизнь детей в годы Великой Отечественной войны была полна страха, голода и лишений, но именно они проявили невероятную стойкость и мужество в это страшное время.

Оказавшись на передовой детства

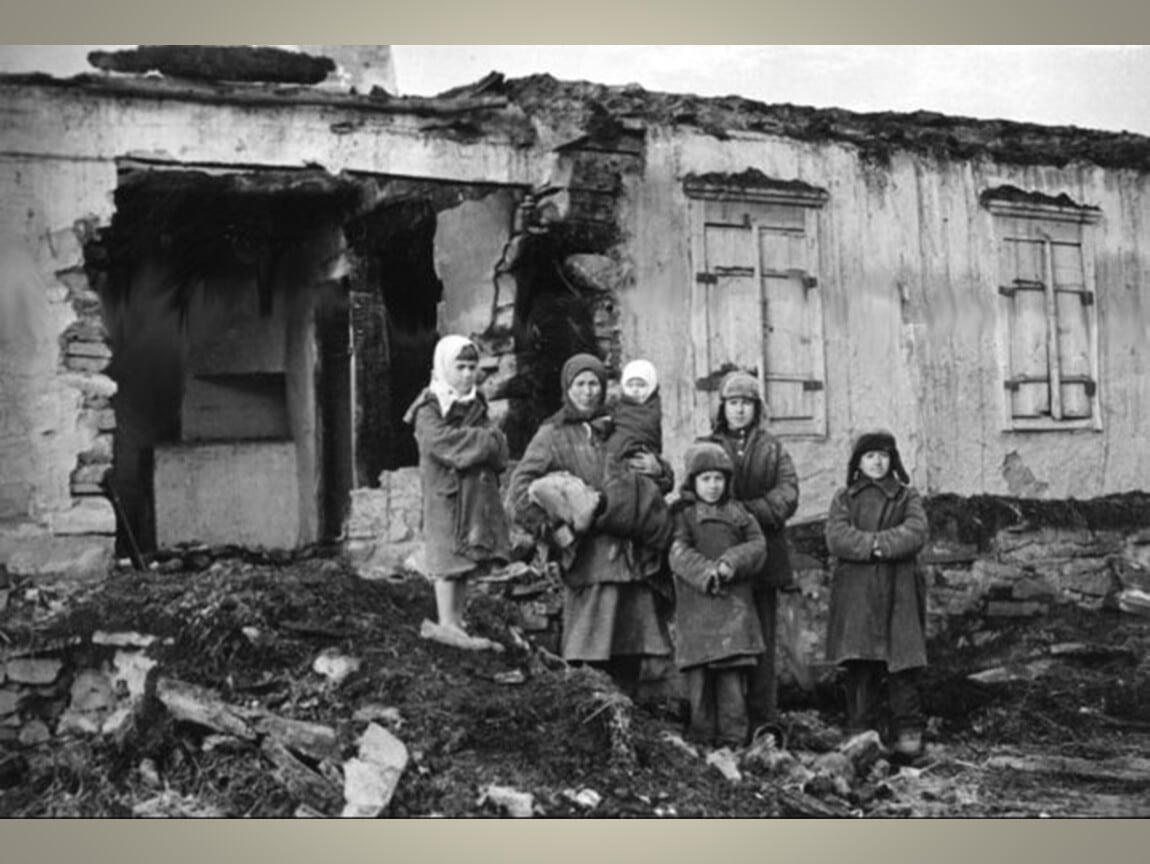

Война стремительно и беспощадно ворвалась в детство миллионов советских мальчиков и девочек. Уже в первые дни Великой Отечественной войны дети оказались в гуще трагедии — рядом с бомбёжками, потерями, паникой и страхом за близких. Они не были к этому готовы, но реальность не спрашивала. Младенцы, школьники, подростки — все внезапно повзрослели, потому что детство, каким оно было до 22 июня 1941 года, исчезло за одну ночь.

Многие дети сразу столкнулись с ужасами войны: немецкие налёты на Брест, Киев, Минск, Ленинград, Москву — первые разрушения, первые погибшие друзья и родные. Десятки тысяч семей в панике покидали свои дома, спасаясь кто как мог. Разъединённые семьи стали нормой: отцы шли на фронт, матери оставались с детьми или тоже уходили работать в тыл, а иногда — на заводы и в госпитали. Самые маленькие не понимали происходящего, старшие начинали чувствовать ответственность.

Особо трагична судьба детей приграничных и западных областей СССР. Многие из них уже летом 1941 года оказались под немецкой оккупацией. Здесь не было времени на эвакуацию — враг наступал слишком быстро. Дети становились свидетелями расправ, расстрелов, поджогов. Некоторые из них позже попадали в лагеря смерти, другие — в подполье. Бывали случаи, когда дети сами становились жертвами карателей просто за то, что не уступили хлеба или прятали партизан.

В городах началась эвакуация, но далеко не все дети были вывезены вовремя. По воспоминаниям современников, нередко дети оставались в домах одни, на попечении соседей или старших братьев и сестёр. Трагедия Ленинграда особенно ярко показывает, как дети страдали от блокады — от голода, холода, постоянного страха. Тысячи детей умерли на улицах города, а те, кто выжил, навсегда запомнили вкус пайки и звук падающих от снарядов стен.

Уже в 1941–1942 годах советское руководство начало осознавать масштаб детской катастрофы: сотни тысяч детей остались без родителей, без крова, без еды. Началось формирование детских домов, но они не всегда справлялись с числом нуждающихся. Многое зависело от местной инициативы и от того, как относились к детям в конкретных регионах.

Некоторые дети, потерявшие всё, присоединялись к партизанам, другим удавалось попасть в эвакуацию. Но вне зависимости от судьбы, война отняла у них самое главное — беззаботность, чувство защищённости и право на счастливое детство. Именно в этот момент дети превратились в «маленьких взрослых», слишком рано узнавших, что такое смерть, боль, голод и потеря.

Жизнь разделилась на «до» и «после». И в этой новой реальности дети уже не были просто детьми. Они стали участниками войны — не по своей воле, но навсегда.

Когда немецкие войска стремительно наступали вглубь страны, одной из первых задач советского правительства стало спасение детей из прифронтовых и прифронтовых зон. Уже летом 1941 года началась масштабная эвакуация: сотни эшелонов отправлялись из Москвы, Ленинграда, Киева, Минска и других городов, уводя за Урал, в Сибирь, Среднюю Азию, Поволжье и Казахстан миллионы женщин, стариков и детей. Однако для многих малышей этот путь не стал избавлением — он обернулся новым суровым испытанием.

Дорога в никуда

Эвакуация, особенно в первые месяцы войны, была хаотичной. Дети ехали в переполненных товарных вагонах, зачастую без сопровождения взрослых. Порой им даже не объясняли, куда их везут и что происходит. Многие малыши ехали одни — родители либо остались в городе, либо были уже убиты, либо не успели попасть на эвакуационный транспорт. В пути не хватало воды, пищи, тёплой одежды. Болезни, голод и переохлаждение уносили жизни ещё в дороге.

На местах детей размещали в школах, интернатах, колхозах, а иногда — просто по частным домам. Теоретически, каждый колхоз или предприятие должен был принять определённое количество эвакуированных. Но ресурсы у приёмных сторон были ограничены. Местное население часто испытывало нехватку еды и одежды и не всегда было готово делиться с «пришлыми». Многие дети вспоминали, что их встречали настороженно, иногда даже враждебно, особенно в деревнях, где собственных голодных ртов хватало.

Однако были и противоположные примеры — когда семьи, и сами жившие бедно, делились последним с чужими детьми. Именно благодаря таким людям многие дети выжили, сохранили здоровье и человеческое достоинство. У кого-то даже появлялась вторая семья — приёмные отцы, матери, братья и сёстры.

На новом месте детям редко удавалось просто «жить». Почти сразу их ставили на работу: убирать урожай, пась скот, собирать дрова, плести корзины, шить одежду для фронта. Особенно тяжело приходилось тем, кто был постарше — 10–14 лет. Их воспринимали как полноценную рабочую силу. Младшие же учились, если была возможность, или просто помогали по хозяйству.

Эвакуационные детские дома и школы

Для детей без родителей создавались эвакуационные детские дома, которые зачастую были перегружены, недообеспечены и плохо отапливались. Учёба проходила нерегулярно, часто без учебников и тетрадей. Питание было скудным: суп из лебеды, жмых, редко — немного крупы. Дети заболевали, мёрзли, страдали от вшей и кожных заболеваний. Но всё же эти учреждения спасли тысячи жизней.

Для кого-то эвакуация стала шансом на выживание и даже стартом в новую жизнь: именно там дети учились стойкости, самостоятельности и ответственности. Некоторые подружились на всю жизнь, другие впервые почувствовали, что значит чужое, но доброе плечо рядом. Но для большинства это было не столько спасение, сколько новая борьба — с холодом, одиночеством и взрослой работой, которую нельзя было не делать.

Эвакуация — это не только о поездах и переселениях. Это про то, как дети, лишённые родителей и привычного мира, в совершенно незнакомых местах учились выживать, работать, дружить и, несмотря ни на что, надеяться.

С началом войны в Советском Союзе не осталось ни одного ресурса, который бы остался невостребованным — и человеческий, в том числе детский, не был исключением. Пока взрослые уходили на фронт или трудились на износ в тылу, дети заняли своё место в цепочке общей мобилизации. Их труд стал одной из опор военного тыла.

Начало трудовой мобилизации детей

Уже с 1941 года дети школьного возраста начали массово привлекаться к труду — сначала как временная помощь, а затем как постоянная рабочая сила. Во многих колхозах, совхозах, мастерских и на предприятиях были созданы «детские трудовые бригады». Дети от 10–12 лет и старше работали наравне со взрослыми: собирали урожай, ухаживали за скотом, заготавливали сено, ремонтировали инвентарь, а в некоторых случаях — даже обслуживали станки и оборудование.

На фабриках и заводах подростки занимались подсобными и нередко тяжёлыми работами: таскали металл, заливали детали, клеили гильзы, шили обмундирование. В эвакуированных предприятиях в Сибири и Урале дети часто становились единственными рабочими, способными выполнять определённые задачи.

Особенно тяжёлой была жизнь детей в сельской местности. С 1942 года — в разгар нехватки рабочей силы — именно дети спасали посевную и уборочную кампании. Под палящим солнцем и под дождём они собирали картошку, зерно, травы, вручную косили, молотили, грузили мешки. Многие работали по 10–12 часов в день. Отсутствие нормального питания, одежды и обуви делало этот труд изнуряющим. Нередко дети теряли сознание прямо в поле, но возвращались на работу после короткого отдыха.

Работали даже шестилетние: они собирали щавель, крапиву, подорожник для госпиталей, вязали веники, мыли полы, помогали в прачечных. Старшие дети следили за младшими и одновременно трудились сами — порой без выходных.

Некоторые дети трудились рядом с фронтом. Они копали окопы, строили укрепления, подносили боеприпасы, восстанавливали разрушенные мосты и дороги. Их труд был не только тяжёлым, но и смертельно опасным — вблизи линии огня, под бомбёжками, в зоне артобстрелов.

Госпитали и санитарные посты

Многие школьницы становились санитарками и помощницами медсестёр: мыли полы, ухаживали за ранеными, стирали бинты, приносили воду. Эти девочки, зачастую сами ещё дети, впервые видели человеческое страдание так близко и так ежедневно, что взрослели на глазах. Некоторые из них позже вспоминали, как за одну смену у них на руках умирало по несколько человек — и как приходилось сдерживать слёзы и страх, чтобы продолжать помогать.

Хотя дети формально не считались мобилизованными, их вклад был не менее значимым, чем труд взрослых. Многие получали благодарности, грамоты, почётные знаки за ударный труд. В некоторых школах создавались доски почёта «лучших работников тыла», на которых были фотографии 12–14-летних девочек и мальчиков.

Главной платой за работу был не рубль, а пайка — хлеб, ложка каши, кусочек сахара. Иногда — благодарность. Иногда — только выживание. Эти дети редко играли, не знали праздников и забывали, каково это — быть беззаботным. Их будни были полны тяжёлого физического труда, усталости и голода.

Когда началась Великая Отечественная война, советская школа не прекратила своё существование, но её привычный облик разрушился в одночасье. Вместо мирного звонка на урок — сирены воздушной тревоги. Вместо парт и учебников — холодные, полуразрушенные здания без отопления и света. Тем не менее, несмотря на бомбёжки, эвакуацию и нехватку учителей, школа продолжала жить. Это была школа не только знаний, но и выживания.

Учёба в эвакуации и на новом месте

В эвакуации, куда были вывезены сотни тысяч детей, школы нередко открывались заново в новых зданиях — в клубах, конторах, сараях. Классы набивались до предела: по 40–50 человек, из разных городов, с разным уровнем знаний. Учебников почти не было. Часто учителя диктовали весь урок, а дети писали на обрывках бумаги, на газетах, на собственноручно заготовленных «тетрадках» из мешковины или бересты.

Тем не менее школьная дисциплина сохранялась. Уроки начинались в 8 утра и длились, как правило, до обеда. После — дети шли на работу: в поле, в госпиталь, на завод. Иногда прямо с работы дети возвращались в школу, уставшие и голодные, но не пропускали занятия. Учение считалось долгом не меньшим, чем труд.

Особую страницу занимает образование в блокадном Ленинграде. Несмотря на смерть, голод и холод, занятия в школах не прекращались. Учителя приходили в классы с перевязанными руками и ногами — после обморожений. Ученики сидели в тулупах и валенках, пишущие пальцы не чувствовали карандашей, чернила замерзали в чернильницах. Уроки длились не более 15–20 минут — больше дети не могли выдержать.

И всё же это было важным якорем нормальности. Родители и педагоги понимали: если школа продолжает работать — значит, жизнь продолжается. Даже если в классе осталось всего трое учеников, а преподаватель сам едва держится на ногах.

Многие педагоги ушли на фронт. Те, кто остались, были настоящими героями: они не только преподавали, но и искали еду для учеников, отогревали классы, лечили, хоронили погибших. Часто учитель становился единственным взрослым, оставшимся в жизни ребёнка. Бывали случаи, когда учителя забирали осиротевших учеников к себе домой, делили с ними последний кусок хлеба.

Военное воспитание

Школа не только обучала, но и воспитывала в духе патриотизма. На уроках рассказывали о подвигах героев, читали письма с фронта, учили маршировать, пели военные песни. Мальчиков обучали основам строевой подготовки и обращения с винтовкой, девочек — навыкам санитарки. Уроки труда были направлены на производство вещей для фронта: варежек, носков, кисетов.

Несмотря на катастрофические условия, в годы войны продолжали проводиться экзамены и даже вручались медали за отличную учёбу. Представьте: ребёнок, потерявший родителей, проработавший год на заводе, сдаёт экзамен на «отлично» и получает «Золотую медаль». Таких историй было немало. Это было проявлением духа — не сдаваться и тянуться к знаниям даже тогда, когда казалось, что весь мир рушится.

Для миллионов детей школа оставалась островком порядка в хаосе. Там ещё звучала речь Пушкина и Лермонтова, преподавались основы арифметики и географии, велись линейки и даже ставились школьные спектакли. Учёба стала не просто образованием, а способом не сойти с ума, не пасть духом, не превратиться в беспризорника.

Школа военного времени была холодной, голодной и трудной. Но она спасала. И это главное.

Дети в оккупации: борьба, страх и подвиг

Судьба детей, оставшихся на территориях, оккупированных немецкими войсками, была, пожалуй, самой трагической. Если в тылу ребёнок мог рассчитывать на поддержку государства и хотя бы минимальную защиту, то в захваченных районах дети оказались лицом к лицу с жестокостью и бесчеловечностью. Они стали свидетелями массовых казней, сожжённых деревень, голода и террора. Но именно в этих условиях многие из них проявили невероятное мужество и стали настоящими героями.

Более 70 миллионов советских граждан оказались под немецкой оккупацией, из них миллионы — дети. С первых же дней захвата населённых пунктов немцы устанавливали жестокий режим. Уничтожались библиотеки, закрывались школы, массово сжигались книги, особенно на русском языке. Вводилась принудительная германизация, а дети рассматривались как дешевая рабочая сила или «расходный материал».

Во многих деревнях детей вместе с родителями угоняли в Германию на работы — так называемые остарбайтеры. Часто они трудились по 12–14 часов в день, спали в сараях и получали мизерный паёк. Любая попытка бегства каралась смертью.

Маленькие подпольщики и партизаны

Именно дети нередко становились связными между партизанскими отрядами, передавали записки, приносили продукты, вели наблюдение за перемещением врага. Их маленький возраст позволял им бесшумно проходить мимо постов, не вызывая подозрений. Но если их ловили, судьба была жестока: пытки, допросы, казни.

В истории остались имена детей-героев, чьи подвиги потрясают:

— Марат Казей — 14-летний белорусский партизан, подорвавший себя и фашистов гранатой, когда оказался в окружении.

— Зина Портнова — 17-летняя участница подполья, расстрелянная гестапо после пыток.

— Валя Котик — самый молодой Герой Советского Союза, погибший в бою в возрасте 14 лет.

Это были не исключения — это были символы целого поколения, в котором героизм стал частью быта.

Лагеря смерти и дети-жертвы Холокоста

Тысячи еврейских детей были уничтожены в первые месяцы оккупации — расстреляны в Бабьем Яру, сожжены в хлевах, задушены в душегубках. В концлагерях, таких как Освенцим, Майданек, Собибор, дети шли в газовые камеры сразу после прибытия. Те немногие, кого оставляли в живых, становились объектами медицинских экспериментов или работали до изнеможения.

Из воспоминаний детей оккупации:

— «Утром нас подняли и вывели на улицу. Немец выхватил у соседки грудного ребёнка и швырнул в стену. Мама закричала, но её сразу ударили прикладом…»

— «Когда мы шли за водой, я увидел, как расстреливают мужчин. Я стоял, прижавшись к стене, и не мог пошевелиться от страха».

Эти страшные картины врезались в память на всю жизнь и часто не отпускали даже в старости.

И всё же — жизнь продолжалась

Даже в таких условиях дети играли — в разбитые игрушки, в самодельные куклы, в войну. Они смеялись, пели, цеплялись за любую радость. Мать прятала сахар в стене, чтобы по чайной ложке давать детям на праздник. Кто-то из партизан приносил карандаш и тетрадку, чтобы научить писать. Эти маленькие вспышки человечности и надежды поддерживали детей в аду оккупации.

Дети на оккупированных территориях прошли сквозь ужасы, которые трудно представить взрослому. Но они не только страдали — они боролись, сопротивлялись, спасали других. Их подвиг навсегда вписан в летопись войны.

Осиротевшие: дети-беспризорники и дома ребенка

Война оставила после себя не только разрушенные города и миллионы погибших, но и сотни тысяч осиротевших детей. По данным НКВД, к 1944 году в СССР насчитывалось более 2,5 миллионов детей-сирот, и это число продолжало расти до конца войны. Эти дети потеряли родителей на фронте, в оккупации, от голода или болезней. Кто-то был найден один в разрушенном доме, кто-то бродил по дорогам в поисках еды, кто-то — забыт эвакуационным эшелоном. Они остались одни в мире, охваченном страданием, и многие превратились в беспризорников, живущих на улице.

Уличные дети военного времени

Тысячи беспризорных детей бродили по городам и деревням, ночевали на чердаках, в канавах, на вокзалах. Они питались отходами, воровали еду, попрошайничали, попадали в криминальные группировки. Мальчики и девочки с отрешёнными глазами, в рваной одежде, голодные и больные — такой была армия «детей без детства».

Некоторые из них объединялись в стаи, где выживали сообща. В этих группах была своя иерархия, свои законы. Дети научились обманывать, скрываться от милиции, выживать любой ценой. Но за внешней грубостью скрывались страх, тоска и надежда найти хоть кого-то, кто приласкает, накормит и обнимет.

Советское государство развернуло огромную сеть детских домов и интернатов. Существовали даже специальные учреждения — дома для детей фронтовиков, погибших летчиков, партизан, узников. Но ресурсов катастрофически не хватало. Воспитателей не хватало, питание было скудным, одежда — изношенной, а медицинская помощь почти отсутствовала.

В лучшем случае сироты попадали в организованные интернаты, где их кормили, учили и хоть как-то заботились. В худшем — в переполненные бараки с жесткой дисциплиной, физическим насилием и отчуждённостью. И всё же даже самые простые дома ребёнка были для многих настоящим спасением — шансом выжить и хоть как-то вернуться к жизни.

Было немало случаев, когда одиноких детей забирали к себе фронтовики, труженики тыла или учителя. Иногда приёмной матерью становилась женщина, у которой погибли свои дети. Эти семьи создавались не из-за закона, а по зову сердца. Для ребёнка это становилось настоящим чудом — снова иметь «маму», пусть и не родную, и хотя бы немного веры в добро.

Судьбы послевоенных сирот

После войны многих детей-сирот устраивали в ремесленные училища, детские колонии, на фабрики. Из них вырастали люди с сильным характером, но с ранами внутри. Многие всю жизнь страдали от чувства одиночества, брошенности, неполноценности. Психологическая травма потери родителей и опыта выживания в одиночестве оставалась навсегда.

Они научились не плакать. Они научились добывать хлеб и заботиться о себе. Но они не имели главного — нормального детства. Их жизнь началась с боли. А воспоминания о военном детстве у этих людей всегда сопровождались не рассказами о школе или играх, а историями о голоде, похоронах, одиночестве и страхе.

И всё же — даже среди сирот были те, кто позже стал выдающимися людьми: учёными, писателями, военными. Их вырастила не только страна, но и невероятная сила воли — выжить и остаться человеком в нечеловеческих условиях.

Для нас важна актуальность и достоверность информации. Если вы обнаружили ошибку или неточность, пожалуйста, сообщите нам. Выделите ошибку и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.