Подпольщики — люди, которые рисковали жизнью, чтобы бороться с врагом или властью в тайне. Их истории — это хроника мужества, конспирации и верности идеалам.

Подпольная борьба: сущность и историческая роль

Подпольщики — это люди, которые ведут скрытую борьбу с политическим режимом, оккупационной властью или иной силой, действующей против интересов общества. Их деятельность разворачивается в условиях, когда открытое сопротивление невозможно из-за угрозы репрессий, смертельной опасности или полного контроля над публичным пространством. Подпольщики работают в тени, под прикрытием мирной жизни, но их действия способны влиять на исход целых войн и революций.

Подпольная борьба требует от участников исключительных качеств — выдержки, умения хранить тайну, готовности рисковать жизнью ради общего дела. Каждое задание, будь то передача разведданных или расклейка листовок, может стать последним. Поэтому отбор в такие организации всегда был строгим: случайные люди в подполье появлялись крайне редко, ведь от каждого зависела безопасность десятков других.

Важнейшее отличие подпольщиков от партизан заключалось в месте и способах действий. Партизаны вели вооружённую борьбу в лесах, горах и сельской местности, а подпольщики чаще работали в городах, в непосредственной близости от врага или органов власти. Они создавали сети информаторов, занимались разведкой, организовывали диверсии, распространяли запрещённую информацию и обеспечивали связь с вооружёнными формированиями.

История знает множество периодов, когда подпольная деятельность становилась ключевым элементом борьбы. В XIX веке это были революционные кружки и тайные общества, в начале XX — нелегальные партийные организации, а в годы Великой Отечественной войны — разветвлённые сети антифашистского сопротивления. В каждом случае подпольщики действовали в уникальных условиях, но неизменно опирались на одни и те же принципы: конспирацию, взаимное доверие, дисциплину и способность адаптироваться к любым обстоятельствам.

Особенность подпольной борьбы в том, что она сочетает в себе как политическую, так и военную составляющую. Подпольщик может быть одновременно агитатором, разведчиком, диверсантом и связным. Он вынужден жить двойной жизнью: днём работать на «официальной» должности, чтобы не вызвать подозрений, а ночью печатать листовки или встречаться с агентами. Этот постоянный баланс между нормальной жизнью и смертельным риском делает судьбы подпольщиков особенными — в них тесно переплетаются смелость, трагедия и внутренняя сила.

Исторические корни подпольного движения в России

Подпольная борьба в России зародилась задолго до Великой Отечественной войны и уже в XIX веке стала неотъемлемой частью политической жизни страны. Причины были очевидны: самодержавная власть жёстко подавляла любые попытки оппозиционной деятельности, а цензура и полицейский надзор делали невозможной открытую агитацию. В этих условиях люди, стремившиеся изменить существующий порядок, вынуждены были действовать тайно.

Одними из первых, кто прибегнул к конспирации, стали декабристы — офицеры и дворяне, участвовавшие в тайных обществах начала XIX века. Они обсуждали проекты конституции, отмену крепостного права и политические реформы, а подготовка к восстанию 1825 года велась в строгой секретности. Несмотря на поражение, их пример вдохновил последующие поколения подпольщиков.

Во второй половине XIX века центр подпольной активности сместился к революционно-демократическим кружкам. «Кружок Петрашевцев» в 1840-х годах распространял запрещённые книги, читал лекции о правах человека и социальной справедливости. За это участников арестовывали и ссылали, но сама идея подпольного просвещения продолжала жить.

Особый размах подполье приобрело в 1870–1880-х годах с ростом народнического движения. Организации «Земля и воля» и «Народная воля» создали разветвлённую сеть конспиративных квартир, применяли шифры, пароли, поддельные документы. Они не только занимались агитацией, но и проводили террористические акции, включая знаменитое убийство императора Александра II в 1881 году. Эти события показали, что подполье может оказывать прямое влияние на политику государства.

На рубеже XIX–XX веков подпольная деятельность стала инструментом революционных партий. РСДРП, эсеры и меньшевики вели работу среди рабочих, устраивали забастовки, издавали нелегальные газеты. Ленин, Сталин, Каменев и многие другие партийные лидеры прошли школу подпольной борьбы: перевозка типографий, организация «почтовых ящиков» для связи, внедрение в рабочие коллективы, шифрованная переписка.

После Октябрьской революции 1917 года и в годы Гражданской войны подпольная борьба оказалась востребованной по обе стороны фронта. В тылу Красной армии действовали белогвардейские организации, а в районах, занятых интервентами, большевики создавали свои подпольные штабы. Эта универсальность показывает, что подпольные методы не были привязаны к одной идеологии — ими пользовался любой, кто оказывался в положении меньшинства и сопротивления.

Таким образом, к началу Великой Отечественной войны в России уже существовала богатая традиция подполья — с отработанными методами конспирации, легендами, шифрами и организационными приёмами, которые предстояло применить в новых, ещё более опасных условиях.

Подпольщики Великой Отечественной войны

С началом Великой Отечественной войны подпольная борьба в СССР приобрела беспрецедентный масштаб. После стремительного наступления вермахта миллионы людей оказались на оккупированных территориях, и часть из них, не имея возможности присоединиться к регулярной армии или партизанам, начала сопротивление в условиях глубокой конспирации. Подпольщики действовали в городах и сёлах, под носом у врага, рискуя собой и близкими.

Организация подпольных групп могла происходить по-разному. В одних случаях их создавали по прямым заданиям из центра: партийные работники, разведчики, офицеры НКВД оставались в тылу и формировали костяк сопротивления. В других — инициативу брали на себя местные жители, которые объединялись вокруг авторитетных и надёжных людей. Численность групп обычно составляла от нескольких человек до нескольких десятков, что позволяло действовать гибко и снижало риск массовых арестов.

Деятельность подпольщиков охватывала широкий спектр задач. Они собирали разведданные о передвижениях и численности немецких войск, местоположении складов, аэродромов, штаба, а затем передавали эти сведения партизанам или напрямую в Москву по радиосвязи. Радиостанции прятали в подвалах, чердаках, под полом — работа радиста была одной из самых опасных, ведь засечь сигнал могли за считанные минуты.

Не менее важным направлением была агитация среди населения. Подпольщики распространяли листовки, в которых рассказывали о положении на фронтах, призывали не сотрудничать с оккупантами и помогать советским бойцам. Они устраивали диверсии: подрывы железнодорожных путей, мостов, складов с горючим; портили технику, выводили из строя линии связи. Бывали случаи, когда в составе подпольных групп действовали врачи, тайно лечившие раненых партизан и скрывавшие их от немцев.

Опасность подстерегала на каждом шагу. Оккупационные власти создавали разветвлённую сеть осведомителей и агентуры, устраивали облавы, применяли массовые аресты и карательные акции против семей подпольщиков. Пытки были обычной практикой, но многие участники, даже зная, что казнь неизбежна, не выдавали товарищей.

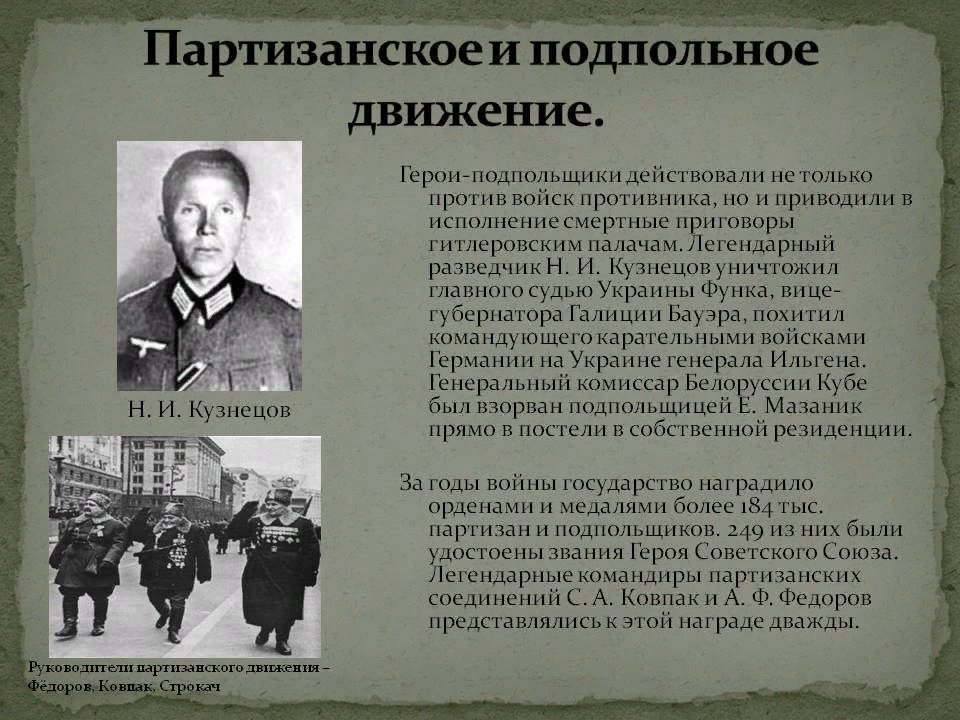

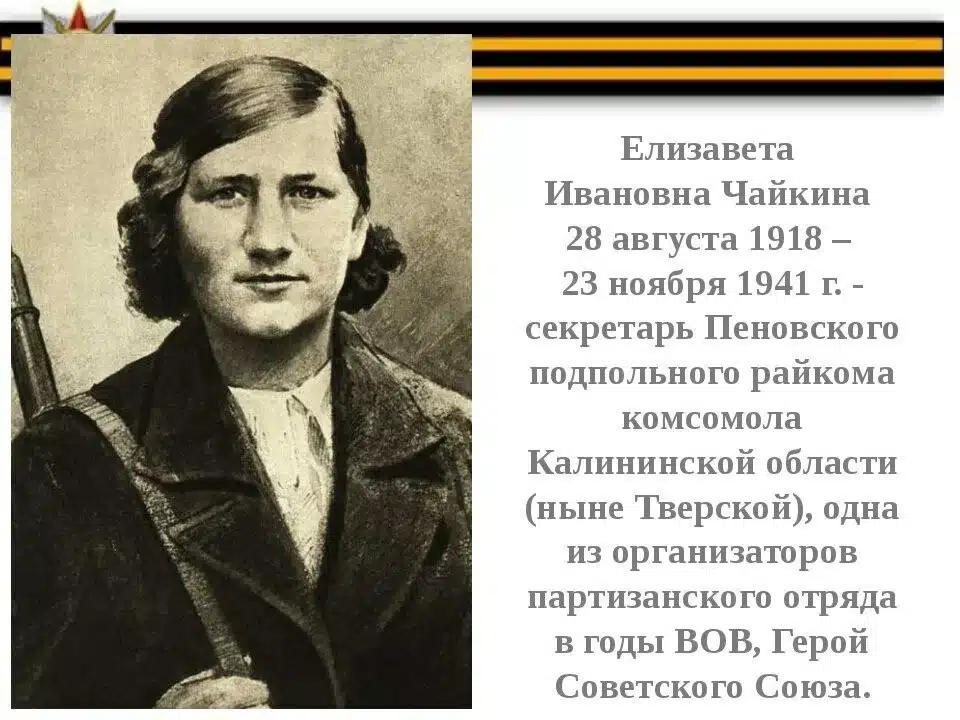

Среди самых известных организаций войны — «Молодая гвардия» в Краснодоне, подполье в Минске, Одессе, Киеве, Севастополе, Витебске. Их участники, зачастую молодые люди и подростки, действовали с поразительной смелостью. Легендарными стали подвиги Зои Космодемьянской, Веры Волошиной, Елизаветы Чайкиной и сотен других, чьи имена увековечены в списках Героев Советского Союза.

Подпольщики внесли ощутимый вклад в общую победу: их разведданные помогали армии планировать операции, диверсии нарушали снабжение врага, а моральная поддержка через агитацию укрепляла дух населения в оккупации. Их борьба стала символом того, что даже в самых тяжёлых условиях возможно сопротивление, если есть вера в победу и готовность идти до конца.

Методы работы и конспирация подпольщиков

Успех подпольной борьбы в годы войны и в предшествующие периоды зависел от того, насколько умело её участники могли оставаться незамеченными. Конспирация была не просто набором приёмов — это был образ жизни, в котором любое движение, слово и встреча продумывались до мелочей.

Первое, с чего начиналась работа, — это отбор людей. Новички попадали в организации только после долгих и скрытых проверок: за ними наблюдали, узнавали их привычки, круг общения, проверяли реакцию на неожиданные ситуации. Особое внимание уделялось психологической устойчивости — подпольщику приходилось вести двойную жизнь, притворяться лояльным к врагу или властям, и при этом тайно выполнять задания.

Связь между участниками строилась по принципу изоляции звеньев: каждый знал только тех, с кем взаимодействовал напрямую, и не был осведомлён обо всей сети. Это означало, что даже в случае ареста один человек не мог выдать организацию целиком. Для передачи информации использовались «почтовые ящики» — заранее оговорённые тайники, куда оставляли донесения, пароли или предметы.

Важным элементом были условные знаки: мелом на заборе, перевёрнутая вещь на подоконнике, рисунок на стене. Они сообщали о безопасной встрече или передавали другие короткие сообщения. Встречи проводились на людных улицах, рынках, в церквях или на конспиративных квартирах, хозяева которых тоже часто не знали, кто именно к ним приходит.

Техническое обеспечение подполья требовало находчивости. Оборудование для радиосвязи прятали в мебели, под полом, в подвалах, а иногда даже в колодцах. Типографии маскировали под ремонтные мастерские или склады, а бумагу и краску добывали через подкуп, кражи или тайные поставки. Листовки часто печатали ночью, чтобы шум машин не привлёк внимания.

Маскировка деятельности была постоянной задачей. Подпольщик мог работать в немецкой комендатуре, на складе или в полиции, создавая видимость лояльности, чтобы собирать сведения и передавать их своим. Это требовало умения контролировать эмоции, даже когда приходилось общаться с врагом лицом к лицу.

Безопасность обеспечивалась и продуманным хранением оружия, взрывчатки и документов. Тайники делали в стенах, печах, бочках с зерном, в огородах под грядками. Иногда использовали двойные дно в сундуках или мебель с секретными отделениями.

Главная особенность конспирации заключалась в том, что она была живой, гибкой системой. Подпольщики постоянно меняли маршруты, точки встреч, способы связи, чтобы враг не мог выследить закономерности. Именно эта способность к постоянной адаптации позволяла некоторым организациям действовать годами, несмотря на жестокий прессинг со стороны противника.

Судьбы и подвиги известных подпольщиков

Истории отдельных подпольщиков — это не просто страницы из прошлого, а живые примеры мужества, выдержки и верности своим идеалам. Они показывают, что за каждой операцией, за каждым листком подпольной газеты или взорванным поездом стояли конкретные люди со своими страхами, мечтами и близкими, которых они были готовы потерять ради общего дела.

Одним из самых ярких символов советского подполья стала Зоя Космодемьянская. Её история началась в составе диверсионной группы, направленной в тыл врага в ноябре 1941 года. Получив задание поджечь дома, где размещались немецкие солдаты, Зоя была схвачена. Несколько дней её пытали, но она не выдала ни одного имени. Даже перед казнью она говорила не о себе, а о победе, которая непременно придёт. Эти слова и образ хрупкой девушки с петлёй на шее стали символом несгибаемости духа.

Другим знаковым примером стала «Молодая гвардия» в Краснодоне. Организация объединила более ста человек, большинство из которых были подростками и молодыми рабочими. Они распространяли листовки, освобождали военнопленных, устраивали диверсии на шахтах и складах. Предательство привело к массовым арестам в январе 1943 года. Почти все были замучены и убиты, но никто не дал показаний против своих товарищей.

Елизавета Чайкина, руководитель подполья в Калининской области, также вошла в число легенд. Её группа занималась разведкой, подрывами, распространением сводок Совинформбюро. В ноябре 1941 года она попала в руки врага, и несмотря на угрозы и побои, отказалась сотрудничать. Её расстреляли, а тело оставили на площади в назидание жителям — но это лишь усилило сопротивление в регионе.

Были и менее известные, но не менее важные фигуры — радисты, курьеры, связные. Их имена часто не попадали в газеты, но без них подпольные сети просто не могли бы работать. Многие из них действовали под чужими именами, выдавая себя за лояльных граждан, и даже их семьи не знали, чем они занимались на самом деле. Лишь спустя десятилетия, после рассекречивания архивов, стало известно о масштабах их вклада.

Подпольщики, независимо от известности, были людьми, которые сознательно приняли решение жить в постоянной опасности. Их подвиги — это сочетание холодного расчёта, когда нужно было просчитать каждый шаг, и горячей веры в то, что их действия приближают освобождение.

Память о подпольщиках

После окончания Великой Отечественной войны подвиги подпольщиков стали одной из центральных тем советской исторической памяти. Государство и общество рассматривали их борьбу как неотъемлемую часть общей победы, а их образы — как пример мужества, который должен вдохновлять будущие поколения.

В 1940–1950-е годы именами подпольщиков начали называть улицы, школы, пионерские дружины. В Краснодоне был создан музей «Молодой гвардии», а в Москве, Минске, Севастополе и десятках других городов появились памятники и мемориалы. На местах казней и боёв устанавливали обелиски, зачастую с высеченными именами всех участников группы.

Литература и кино сыграли огромную роль в популяризации этой темы. Роман Александра Фадеева «Молодая гвардия» стал одним из самых читаемых произведений послевоенной эпохи, а его экранизации закрепили образы героев в массовом сознании. Фильмы о Зое Космодемьянской, Вере Волошиной, Елизавете Чайкиной и других подпольщиках показывали в школах и кинотеатрах, формируя у зрителей уважение и восхищение.

В советской школе подвиг подпольщиков был частью обязательной программы. На уроках истории и литературы рассказывали о конкретных организациях, проводились «уроки мужества», пионеры и комсомольцы устраивали тематические вечера, а походы к памятным местам становились традицией.

После распада СССР интерес к теме не исчез, но стал более исследовательским. Рассекреченные архивы позволили историкам уточнить детали многих операций, установить неизвестные ранее имена и даже пересмотреть некоторые версии событий. В ряде городов открылись современные музейные экспозиции с интерактивными картами, аудио- и видеосвидетельствами, что делает историю ближе к молодому поколению.

Сегодня память о подпольщиках — это не только памятники и школьные уроки, но и личные истории, передаваемые в семьях. Потомки участников подполья хранят письма, фотографии, награды, а поисковые отряды продолжают работу по установлению имён погибших. Эта память жива потому, что подвиг подпольщиков остаётся универсальным символом сопротивления злу и верности своим убеждениям, понятным вне зависимости от времени и места.

Для нас важна актуальность и достоверность информации. Если вы обнаружили ошибку или неточность, пожалуйста, сообщите нам. Выделите ошибку и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.