Русско-японская война 1904–1905 годов началась с внезапного нападения японского флота на Порт-Артур. Какие причины привели к конфликту, и как развивались первые события войны?

Предпосылки конфликта

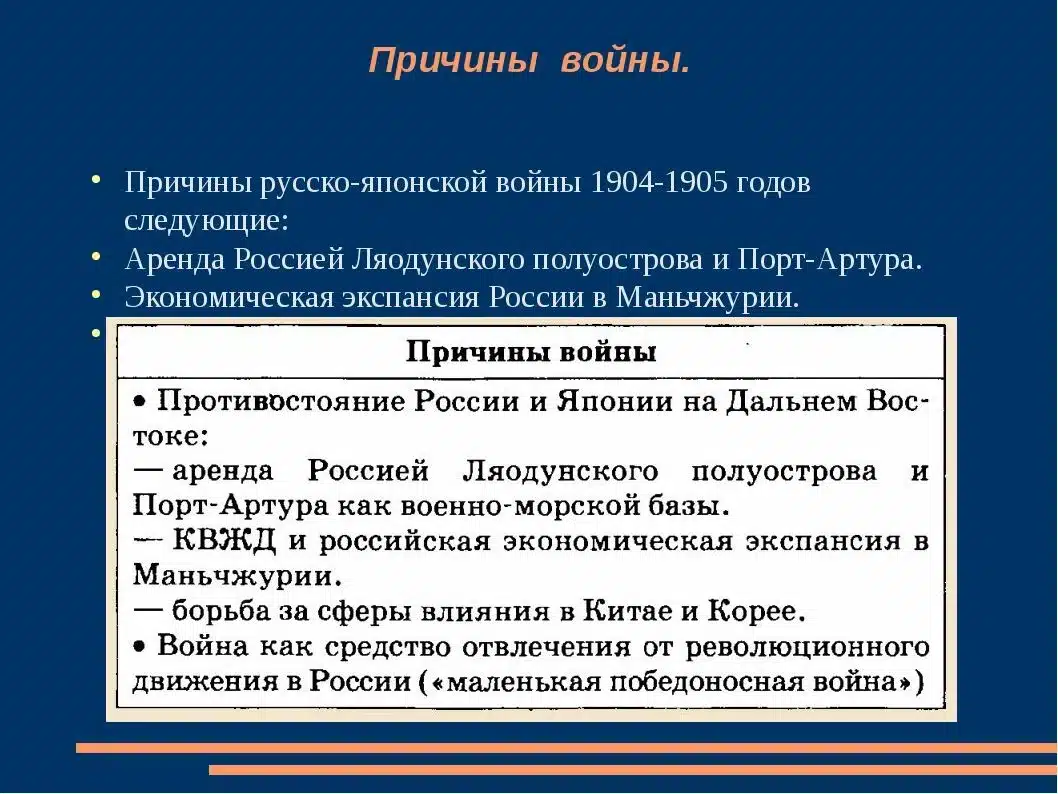

Русско-японская война 1904–1905 годов стала первым крупным военным столкновением между европейской и азиатской державами в Новое время. Причины конфликта формировались на протяжении десятилетий, а к началу XX века политическая и военная напряженность между Российской империей и Японской империей достигла предела.

Борьба за влияние в Маньчжурии и Корее

Ключевой ареной противостояния между Россией и Японией стали Маньчжурия и Корея — стратегически важные регионы, обладающие богатыми природными ресурсами и выгодным географическим положением.

Япония стремилась утвердиться как ведущая сила в Восточной Азии после успешной войны с Китаем (1894–1895). Заключенный по итогам конфликта Симоносекский мирный договор передавал Японии Тайвань и Ляодунский полуостров, однако Россия, Германия и Франция вынудили японцев отказаться от Ляодуна в ходе так называемой Тройственной интервенции. Это вызвало глубокую неприязнь к России в японском обществе.

Россия, в свою очередь, расширяла свое влияние в Китае. После поражения Китая в войне с Японией Россия сумела укрепить позиции в Маньчжурии: она получила право на строительство КВЖД (Китайско-Восточной железной дороги), а в 1898 году арендовала Ляодунский полуостров с Порт-Артуром, превратив его в мощную военную базу.

К 1900 году обе державы стремились закрепить контроль над Кореей, что становилось все более очевидной точкой будущего конфликта.

Экономические и стратегические интересы сторон

Для России выход к Тихому океану и усиление позиций на Дальнем Востоке были необходимы для дальнейшего экономического и территориального роста. Владивосток, хотя и был основным портом России на Тихом океане, зимой замерзал, что делало Порт-Артур особенно ценным.

Для Японии жизненно важно было предотвратить полное доминирование России в регионе, поскольку это ставило бы под угрозу ее собственные амбиции по экспансии. Стремительный рост населения и ограниченные природные ресурсы подталкивали Японию к захвату новых территорий.

Дипломатические попытки урегулирования

На рубеже XIX—XX веков Россия и Япония вели переговоры о разделе сфер влияния. Япония предлагала компромисс: признать Маньчжурию зоной интересов России в обмен на признание Кореи сферой влияния Японии. Однако российская дипломатия занимала выжидательную позицию, не желая идти на уступки.

В 1903 году японцы предложили новый вариант договора, согласно которому Россия обязалась не вмешиваться в дела Кореи, а Япония — в дела Маньчжурии. Россия, в свою очередь, продолжала наращивать военное присутствие в регионе.

Переговоры зашли в тупик, и в конце 1903 года Япония начала подготовку к войне, осознавая, что дипломатическим путем достичь целей уже невозможно.

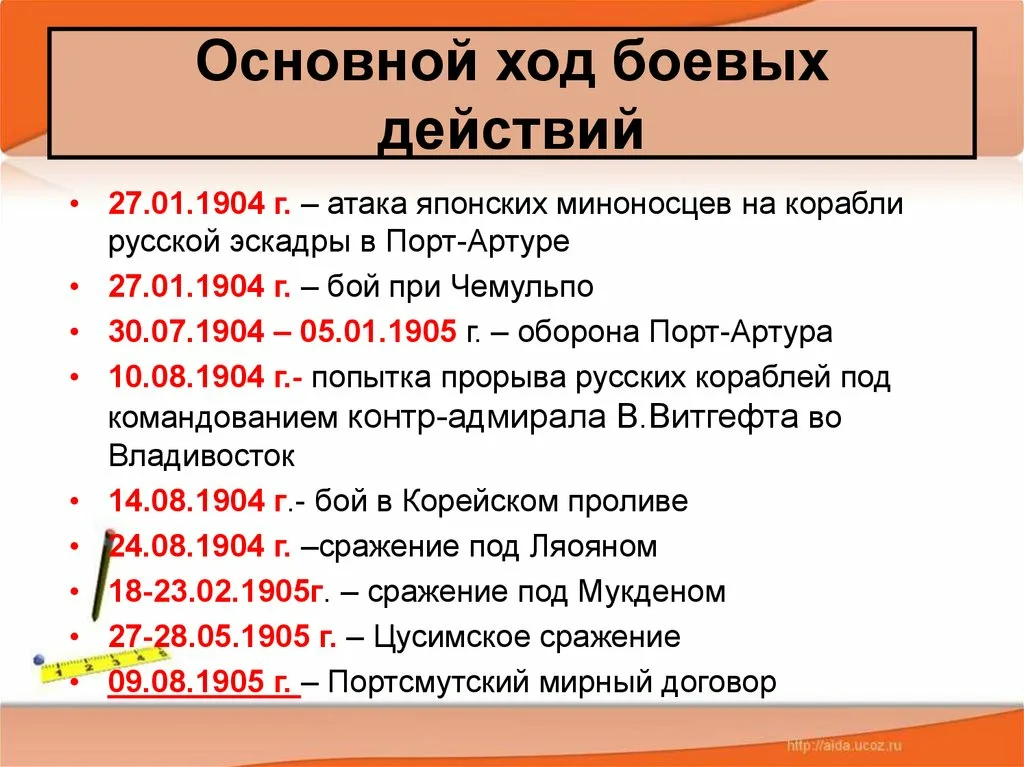

8 февраля 1904 года, не дожидаясь официального объявления войны, японский флот атаковал русскую эскадру в Порт-Артуре, что стало началом военных действий.

Нападение на Порт-Артур

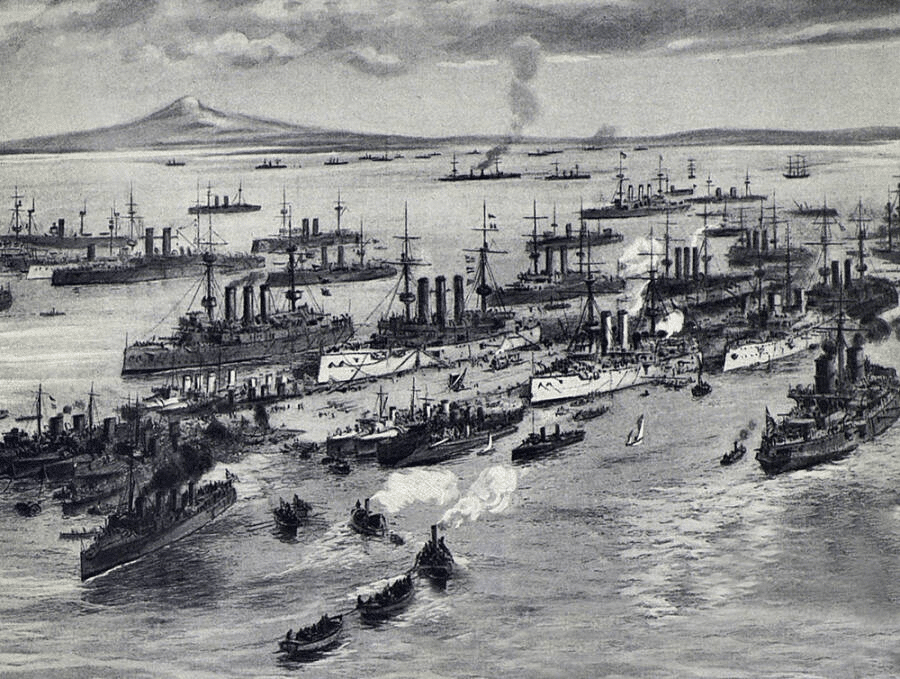

8 февраля 1904 года, за два дня до официального объявления войны, японский флот под командованием адмирала Хэйхатиро Того совершил внезапное ночное нападение на главную российскую военно-морскую базу на Дальнем Востоке — Порт-Артур. Эта атака стала первым военным столкновением Русско-японской войны и определила характер дальнейших боевых действий.

Подготовка к нападению

Японцы тщательно планировали атаку, опираясь на разведданные и успешный опыт ночных боевых действий. Их главной задачей было вывести из строя как можно больше российских кораблей, чтобы ослабить Тихоокеанский флот России и получить стратегическое преимущество на море.

В составе японской эскадры находились:

- 6 броненосцев, включая флагманский «Микаса»

- 10 крейсеров

- 9 эсминцев

- 8 миноносцев, вооруженных торпедами.

В то время как российский флот в Порт-Артуре насчитывал:

- 7 броненосцев

- 6 крейсеров

- 25 эсминцев и миноносцев

Формально силы были сопоставимы, однако Россия оказалась не готова к внезапному нападению.

Ночной рейд

Японские миноносцы подошли к Порт-Артуру около полуночи 8 февраля. Российские корабли были не готовы к бою: многие офицеры спали, патрулирование было слабым, а система береговой обороны оставалась неактивной.

В результате ночного удара торпедами были серьезно повреждены три крупнейших российских броненосца:

- «Цесаревич» — получил пробоину, но остался на плаву.

- «Ретвизан» — серьезные повреждения, однако корабль удалось спасти.

- «Паллада» — крейсер был выведен из строя.

Несмотря на внезапность атаки, японцам не удалось добиться решающего успеха: большинство российских кораблей остались боеспособными. Тем не менее, это нападение деморализовало российскую эскадру и показало уязвимость Порт-Артура.

Ответ и значение атаки

После атаки японцы отошли, но уже утром 9 февраля они начали полноценную бомбардировку Порт-Артура. Российские батареи и корабли ответили огнем, но боевой дух флота был подорван, а командование оказалось в замешательстве.

Стратегически нападение на Порт-Артур:

- Дало Японии инициативу в войне

- Заставило российский флот перейти к оборонительной тактике

- Показало недостаточную готовность России к войне на Дальнем Востоке

После этого нападения война стала неизбежной, и уже 10 февраля Япония официально объявила войну России.

Открытие военных действий

После удара по Порт-Артуру и официального объявления войны 10 февраля 1904 года боевые действия стремительно разворачивались как на море, так и на суше. Россия оказалась в невыгодном положении: войска на Дальнем Востоке были малочисленны, логистика сложна, а стратегическое планирование страдало от нерешительности командования.

Первые столкновения на суше

Япония не собиралась ограничиваться только морскими атаками. Уже в феврале-марте 1904 года японские войска высадились в Корее и начали продвигаться на север, к реке Ялу — естественной границе между Кореей и Маньчжурией.

Первые сухопутные столкновения включали:

- Бой при Чхоньчжу (март 1904) — первое столкновение японских и российских войск в Корее. Японцы без особых проблем выбили русские отряды с позиций.

- Наступление на Ялу — японские армии начали сосредотачиваться у границы с Маньчжурией, готовясь к крупному сражению.

Русское командование медлило с перегруппировкой войск, рассчитывая на возможность дипломатического урегулирования или помощи европейских держав. Однако Япония действовала решительно и стремительно.

Подготовка России к войне и проблемы мобилизации

Россия не была готова к затяжной войне на Дальнем Востоке. Основные трудности:

- Удаленность театра военных действий — единственный путь снабжения шёл по Транссибирской магистрали, которая еще не была завершена и имела одноколейные участки, затруднявшие перевозку войск и боеприпасов.

- Разрозненность командования — не было единого центра управления. Наместник на Дальнем Востоке, адмирал Алексейев, и генерал Куропаткин имели разные взгляды на стратегию, что приводило к несогласованности действий.

- Нехватка боеспособных частей — многие войска состояли из плохо обученных рекрутов, офицеры не имели опыта современной войны.

- Проблемы с боеприпасами — склады в Маньчжурии были слабо укомплектованы, в то время как японцы тщательно подготовились к войне.

Несмотря на численное преимущество в перспективе, Россия оказалась в позиции догоняющего, а Япония диктовала темп войны.

Стратегические ошибки России в начале войны

- Пассивная оборона Порт-Артура — вместо активных действий российский флот заперся в гавани, что позволило японцам установить морское превосходство.

- Медлительность в переброске войск — из-за сложностей с железной дорогой подкрепления из европейской части России прибывали медленно.

- Недооценка японской армии — в России долгое время считали Японию слабым противником, что привело к недооценке ее возможностей и боевого духа.

К весне 1904 года стало очевидно: Япония действует быстрее и эффективнее, чем рассчитывало российское командование. Японские войска уже пересекли Ялу и готовились к крупному сражению, а российская армия оставалась в растерянности.

Первые крупные сражения

Весной 1904 года русско-японская война перешла в активную фазу. Японские войска после успешного захвата Кореи начали вторжение в Маньчжурию. Российская армия, хоть и численно превосходила японскую, оказалась неготовой к быстрому наступлению противника. Первые серьезные столкновения показали разницу в подготовке, командовании и стратегии двух армий.

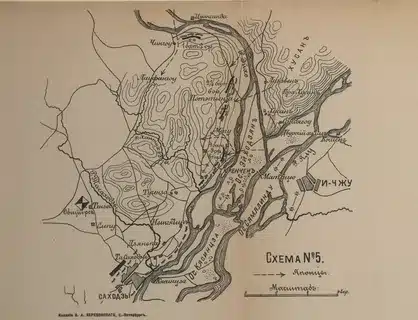

Битва при реке Ялу (апрель 1904)

Одним из первых крупных сухопутных сражений стало сражение при реке Ялу 30 апреля – 1 мая 1904 года. Это был первый случай, когда японская армия встретила серьезное сопротивление русских войск.

Расстановка сил:

- Японская армия (под командованием Куроки Тамэмото) — около 42 500 солдат, поддерживаемых артиллерией и флотом.

- Русская армия (под командованием генерала Засулича) — около 25 000 солдат, растянутых на широком фронте, с недостаточным числом артиллерийских орудий.

Ход сражения:

- Японцы использовали грамотную тактику: они провели ложную атаку в одном месте, а затем стремительно форсировали реку в другом.

- Российские войска не ожидали такого маневра и оказались дезорганизованы.

- После нескольких часов упорного боя русские начали отступление, оставив позиции японцам.

Итоги битвы:

- Японцы одержали первую крупную победу в сухопутной кампании.

- Потери России составили около 2 500 человек убитыми и ранеными, Япония потеряла около 1 000.

- Битва при Ялу показала слабую подготовку русских частей, плохую координацию командования и недостаточную разведку.

После этой победы Япония продолжила наступление вглубь Маньчжурии, двигаясь к крупному российскому гарнизону в Ляояне.

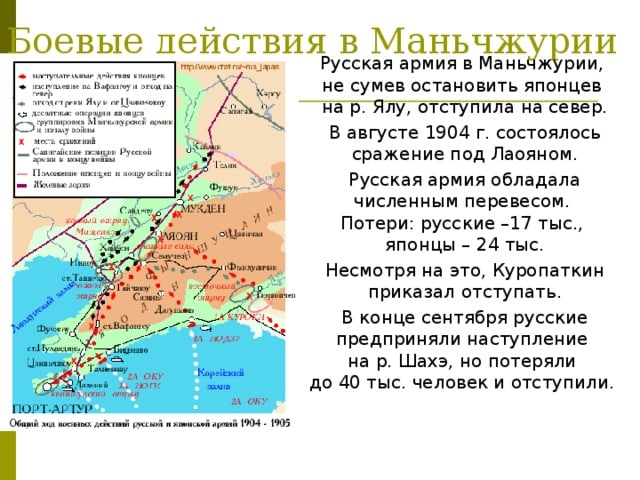

Наступление японцев в Южной Маньчжурии

После победы на Ялу японская армия продвигалась дальше, захватывая ключевые транспортные узлы и стратегические пункты. В мае-июне 1904 года японцы заняли города Фыньчжоу, Дашичао и подошли к Ляояну — важнейшему пункту российской обороны.

Основные факторы успеха японцев:

- Скорость и маневренность — японская армия умело использовала железные дороги, в то время как русские части страдали от проблем с логистикой.

- Хорошая разведка — японцы тщательно изучали позиции противника, тогда как русские генералы часто недооценивали противника.

- Эффективная артиллерия — японская армия активно использовала скорострельные пушки, которые превосходили российские орудия в дальности и точности.

Ошибки российского командования

На фоне успешного наступления японцев российское командование продолжало делать серьезные ошибки:

- Пассивная оборона — вместо активных контратак русские войска часто просто отступали, теряя инициативу.

- Плохая связь между частями — отдельные подразделения действовали разрозненно, из-за чего японцы могли легко окружать небольшие отряды.

- Политическое давление — российские генералы боялись принимать смелые решения, ожидая приказов из Санкт-Петербурга, где ситуация анализировалась с большим опозданием.

К середине лета 1904 года стало очевидно, что Япония полностью диктует ход войны. Следующей целью японцев стал Ляоян, где российская армия попыталась дать серьезный бой.

Последствия начала войны

К середине 1904 года стало очевидно, что Япония сумела захватить стратегическую инициативу в войне. Российская армия, несмотря на численное превосходство, уступала в тактической подготовке, маневренности и координации действий. Первые крупные поражения не только пошатнули боевой дух армии, но и вызвали серьезные политические и общественные последствия внутри Российской империи.

Реакция мирового сообщества

Русско-японская война сразу привлекла внимание ведущих мировых держав. Однако отношение к конфликту было разным:

- Великобритания поддерживала Японию, с которой имела союзный договор (1902 год). Лондон помогал японцам дипломатически и частично финансово.

- Франция симпатизировала России, но не вмешивалась в конфликт, поскольку не желала ввязываться в войну на Дальнем Востоке.

- США сохраняли нейтралитет, однако внимательно следили за ситуацией, поскольку имели интересы в Тихоокеанском регионе.

Благодаря удачному началу войны Япония сумела заручиться экономической поддержкой международных инвесторов, получая кредиты от британских и американских банков.

Политическая ситуация в России

Первые неудачи вызвали серьезное недовольство в российском обществе. К началу войны многие в России считали Японию слабым противником, однако развитие событий показало, что российская армия не готова к современным боевым действиям.

Основные политические последствия:

- Рост недовольства царским режимом — военные поражения усилили критику правительства Николая II. В обществе начали распространяться антиправительственные настроения.

- Усиление революционных настроений — слабость армии и некомпетентность власти стали катализатором для будущей революции 1905 года.

- Проблемы в экономике — длительная война требовала огромных расходов, что усиливало инфляцию и снижало уровень жизни населения.

Первые выводы о стратегии и тактике сторон

Начало войны ясно показало ключевые различия в военном искусстве России и Японии:

- Япония использовала маневренную войну — мобильные войска, четкое взаимодействие между флотом и сухопутными частями, активная разведка.

- Россия делала ставку на численное превосходство — однако слабая логистика, пассивность командования и плохая координация сводили этот фактор на нет.

- Роль флота — японский флот с первых дней войны показал свое превосходство, в то время как российский Тихоокеанский флот оказался скован в Порт-Артуре.

К лету 1904 года стало ясно, что Россия терпит поражение на всех фронтах. Япония продолжала наступление, осаждая Порт-Артур и готовясь к новым решающим битвам в Маньчжурии.

Заключение

Начало Русско-японской войны 1904–1905 годов стало неудачным для России. Япония использовала внезапность, тактическую мобильность и превосходство на море, чтобы быстро нанести России ряд поражений. Внутренние проблемы империи усугублялись военными неудачами, что в конечном итоге привело к революционным потрясениям.

Этот конфликт стал переломным моментом в истории: впервые азиатская держава нанесла поражение европейской империи, изменив баланс сил в регионе и ускорив политические изменения в самой России.

Для нас важна актуальность и достоверность информации. Если вы обнаружили ошибку или неточность, пожалуйста, сообщите нам. Выделите ошибку и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.