Распад Советского Союза в начале 1990-х годов привел к глубоким изменениям на политической карте мира, став кульминацией продолжительного кризиса, охватившего одну из крупнейших сверхдержав XX века. На фоне стремительного распада огромной империи и роста национальных амбиций в бывших советских республиках возникла необходимость поиска новой формы сотрудничества и взаимодействия. Результатом этих усилий стало создание Содружества Независимых Государств (СНГ) — организации, которая стала связующим звеном между новыми независимыми государствами, и с момента своего образования играла важную роль в поддержании политической, экономической и культурной интеграции на постсоветском пространстве.

Предпосылки распада СССР: Кризис Союза и рост национальных движений

Конец 1980-х годов стал переломным моментом в истории Советского Союза. Экономический и политический кризис, охвативший страну, способствовал усилению центробежных тенденций и росту националистических настроений в республиках, что в итоге привело к распаду одной из крупнейших империй XX века. Программа реформ, инициированная Михаилом Горбачевым, известная как «перестройка», вместо стабилизации положения, ускорила этот процесс. Призванная модернизировать советскую экономику и общественно-политическую систему, перестройка вызвала не только кризис доверия к центральной власти, но и разожгла давние конфликты и разногласия между республиками.

В течение десятилетий советская система оставалась централизованной, при этом национальные республики имели ограниченные возможности для самоопределения. Однако с началом перестройки на фоне ухудшающейся экономической ситуации и падения уровня жизни, требования большей автономии и независимости стали слышаться все громче. Снижение контроля со стороны центральной власти и либерализация политической жизни привели к росту национальных движений в прибалтийских республиках, на Кавказе и в Центральной Азии.

Одним из ключевых факторов, ускоривших распад СССР, стало «парад суверенитетов» — массовое принятие республиками деклараций о государственном суверенитете. В 1989 году Литва, Латвия и Эстония первыми начали заявлять о своей независимости, не признавая центральную власть в Москве. Этот процесс быстро перекинулся на другие республики, где усиливались национальные движения и шли ожесточенные политические баталии за право на самоопределение.

Экономическая ситуация также оставляла желать лучшего. Советская экономика, строившаяся на централизованном планировании, не справлялась с вызовами времени. К 1990 году дефицит товаров, резкий рост инфляции и падение уровня жизни вызвали массовое недовольство среди населения. Попытки Горбачева провести экономические реформы в условиях нарастающей нестабильности оказались безуспешными и лишь усилили кризис.

На фоне стремительно углубляющегося кризиса и роста национальных амбиций в республиках начались конфликты на этнической почве. Самыми острыми стали конфликты в Нагорном Карабахе, между Грузией и Абхазией, в Ферганской долине и в других регионах. Эти события продемонстрировали неспособность центральной власти сохранять контроль над ситуацией и стали предвестником грядущих изменений.

Политическая дестабилизация, вызванная борьбой между центром и регионами, достигла своего пика в августе 1991 года, когда произошла попытка государственного переворота — так называемый «Августовский путч». Восемь членов ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению) попытались взять власть в свои руки, стремясь сохранить СССР. Однако переворот потерпел неудачу, и это событие окончательно подорвало власть Горбачева, открыв дорогу к дальнейшим радикальным изменениям.

После провала путча стало очевидно, что СССР больше не сможет существовать в прежнем виде. Начались активные переговоры о создании новой формы взаимодействия между бывшими республиками, что в итоге привело к подписанию Беловежских соглашений и созданию Содружества Независимых Государств.

Беловежские соглашения: Путь к образованию СНГ

К началу 1990-х годов политическая обстановка в СССР стала критической. Режим, испытывавший глубокий кризис, фактически уже не контролировал процессы, происходящие в республиках. В условиях нарастающей нестабильности лидеры трех крупнейших республик Союза — России, Украины и Беларуси — пришли к выводу, что сохранение СССР в его прежнем виде стало невозможным. Это привело к организации секретных переговоров, которые вошли в историю как Беловежские соглашения.

В начале декабря 1991 года, в одной из резиденций в Беловежской пуще, на территории современной Беларуси, собрались президент России Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич. Этот исторический саммит стал итогом длительных переговоров и политического маневрирования, направленных на поиск нового формата взаимодействия между республиками, выходящими из состава Советского Союза. Одной из основных причин встречи стало стремление предотвратить эскалацию конфликтов и беспорядков, которые могли бы возникнуть при полном отсутствии координации между республиками.

8 декабря 1991 года лидеры трех стран подписали Беловежское соглашение, провозгласив тем самым распад СССР и создание нового объединения — Содружества Независимых Государств (СНГ). В документе подчеркивалось, что «СССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает своё существование». Вместо единой централизованной власти СССР, создавалась структура, где каждая республика сохраняла суверенитет, но при этом могла поддерживать тесные политические и экономические связи с другими бывшими республиками.

Беловежское соглашение было не просто формальным актом ликвидации Советского Союза, оно было компромиссом, который позволял сохранить минимальную координацию между государствами и избежать хаоса в условиях развала гигантского государственного аппарата. Новый формат предусматривал принцип равноправного сотрудничества между странами на добровольной основе. СНГ не являлось государством или федерацией — это была новая форма межгосударственного взаимодействия, что подчеркивало свободу и независимость каждого участника.

Подписав Беловежское соглашение, лидеры России, Украины и Беларуси взяли на себя ответственность за мирное завершение распада СССР. Важным аспектом соглашения стало обязательство о поддержке общего экономического пространства, координации в сферах внешней политики, обороны и прав человека. Соглашение также предусматривало признание взаимного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ.

Беловежские соглашения вызвали бурную реакцию как на международной арене, так и внутри стран-участниц. В то время как западные страны быстро поддержали решение лидеров о создании СНГ, многие граждане и политические силы бывших республик встретили новость с тревогой и беспокойством. Множество людей, воспитанных на идеалах Советского Союза, не могли смириться с идеей его распада, что породило массовые протесты и волну критики.

Необходимо отметить, что создание СНГ изначально не включало в себя все республики бывшего СССР. В подписании Беловежских соглашений участвовали только три государства, и именно это породило новые политические вызовы, связанные с включением остальных республик в новую организацию. В декабре 1991 года в Алма-Ате состоялась встреча, на которой к СНГ присоединились еще восемь бывших республик СССР, что окончательно закрепило распад Союза и создание новой межгосударственной структуры.

Таким образом, Беловежские соглашения стали важнейшей вехой в истории распада Советского Союза, символизируя переход от централизованного государственного устройства к новой системе добровольного сотрудничества. Создание СНГ позволило республикам, вставшим на путь независимости, сохранить некоторые элементы прежнего единства и установить новые формы взаимодействия, что стало значительным шагом в эпоху постсоветской трансформации.

Учредительные документы СНГ и его правовая основа

Создание СНГ в 1991 году стало возможным благодаря целому ряду учредительных документов, которые заложили правовую основу и определили принципы взаимодействия между новыми независимыми государствами. После подписания Беловежских соглашений возникла необходимость юридически оформить образование нового объединения, что требовало комплексного подхода и согласования позиций всех участников. Основные документы, заложившие правовую основу СНГ, включали в себя Договор об образовании СНГ, Алма-Атинскую декларацию и Устав СНГ.

Договор об образовании СНГ, подписанный 8 декабря 1991 года, стал первым официальным документом, юридически закрепившим распад СССР и образование Содружества Независимых Государств. Этот договор предусматривал основные принципы взаимодействия между странами-участницами, такие как уважение суверенитета, территориальной целостности и независимости. Важнейшим аспектом соглашения было признание правовой самостоятельности всех участников, что означало отказ от прежней централизованной системы управления. Фактически Договор стал первым шагом к новому формату политических и экономических отношений между республиками.

Однако сам Договор об образовании СНГ не предоставлял достаточного правового основания для организации, и уже через две недели, 21 декабря 1991 года, в столице Казахстана — Алма-Ате — состоялась встреча представителей одиннадцати бывших советских республик, где был подписан еще один ключевой документ — Алма-Атинская декларация. В этом документе подтверждались основные положения Беловежских соглашений, в частности, признание факта распада СССР и прекращения его существования как субъекта международного права. Алма-Атинская декларация закрепила права республик на суверенитет и подчеркнула принцип невмешательства во внутренние дела друг друга.

Кроме того, Алма-Атинская декларация определила основные направления сотрудничества в рамках СНГ. В документе содержались положения о необходимости координации внешней политики, поддержке единого экономического пространства, совместного обеспечения безопасности и соблюдения прав человека. Декларация стала основополагающим документом, определившим не только структуру, но и направления развития нового межгосударственного объединения.

Наконец, в январе 1993 года был принят Устав СНГ — наиболее важный учредительный документ, установивший правовую и организационную основу Содружества. Устав детально регламентировал структуру организации, ее цели и задачи, механизмы принятия решений и распределение полномочий между органами СНГ. В документе подчеркивалась добровольность участия стран и сохранение полного суверенитета за каждым государством. Устав предусматривал наличие Секретариата, который должен был координировать деятельность Содружества, и Исполнительного комитета, выполняющего функции управляющего органа.

Важным аспектом Устава стало закрепление статуса СНГ как межгосударственной структуры, а не федеративного образования. Это позволило каждой стране самостоятельно решать вопросы своего участия в деятельности организации. Также Устав установил принципы сотрудничества в сфере обороны, безопасности, экономики и гуманитарных связей, что отражало многоаспектный характер взаимодействия в рамках СНГ.

Таким образом, учредительные документы СНГ создали правовую основу для нового объединения, которое обеспечивало координацию действий между бывшими советскими республиками и сохраняло элементы общего правового и экономического пространства. Эти документы отразили стремление республик к самостоятельности и одновременно к поддержанию тесных политических и экономических связей в условиях сложного переходного периода после распада СССР.

Структура и механизмы работы СНГ

Создание Содружества Независимых Государств сопровождалось формированием новой организационной структуры, призванной координировать деятельность бывших советских республик на политическом, экономическом и социальном уровнях. СНГ, как межгосударственное объединение, изначально не имело сверхцентрализованной структуры власти, что отражало стремление республик к сохранению своего суверенитета и независимости. Вместо этого была сформирована система органов, которые обеспечивали выполнение общих задач и поддержку сотрудничества.

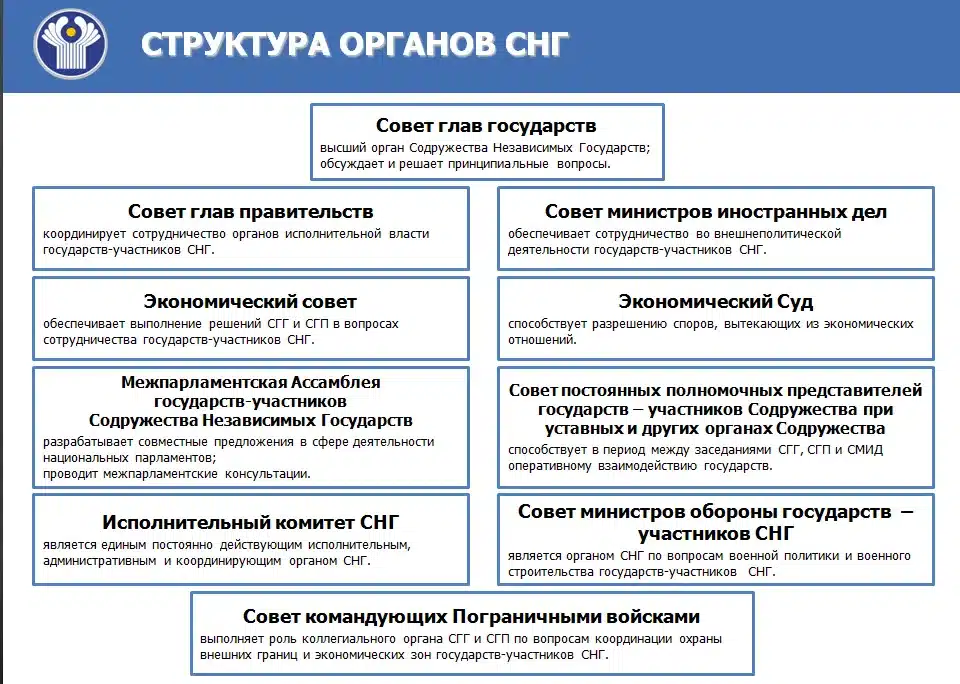

Основными органами управления СНГ стали Совет глав государств, Совет глав правительств, Исполнительный комитет, Межпарламентская ассамблея и несколько специализированных советов и комиссий. Каждый из этих органов имел свои задачи и функции, направленные на поддержание взаимодействия в различных сферах.

Совет глав государств и Совет глав правительств

Совет глав государств — высший орган СНГ, который включал в себя лидеров всех государств-участников. Именно на заседаниях Совета глав государств принимались ключевые решения по вопросам развития Содружества, утверждались стратегии и направления сотрудничества. Основной функцией этого Совета было обеспечение политической координации, решение вопросов, касающихся международной политики, безопасности и общих подходов к развитию Содружества. Заседания проводились регулярно, как правило, один-два раза в год, но при необходимости созывались и внеочередные встречи.

Совет глав правительств, в свою очередь, занимался решением вопросов экономической и социальной политики. В состав этого органа входили главы правительств государств-участников СНГ. На заседаниях Совета обсуждались вопросы торговли, транспорта, экологии, энергетики и другие важные аспекты, влияющие на повседневную жизнь стран СНГ. Одной из задач Совета было согласование экономической политики и формирование общего рынка, что помогало поддерживать стабильность в переходный период после распада СССР.

Исполнительный комитет

Исполнительный комитет СНГ выполнял роль административного и координирующего органа. Он отвечал за организацию и подготовку заседаний Совета глав государств и Совета глав правительств, а также за контроль за выполнением принятых решений. Исполнительный комитет фактически стал рабочим органом СНГ, выполняющим функции оперативного управления и координации между странами-участницами. Комитет возглавлялся Председателем, который назначался на ротационной основе, что подчеркивало равноправный статус стран-членов.

Межпарламентская ассамблея

Еще одним важным органом в структуре СНГ стала Межпарламентская ассамблея. Этот орган представлял собой площадку для взаимодействия законодательных органов стран-участников. Основная задача Межпарламентской ассамблеи заключалась в выработке рекомендательных документов и согласовании законодательных инициатив, которые способствовали унификации правовых норм и упрощению взаимодействия между странами СНГ. Деятельность Ассамблеи позволяла гармонизировать законодательство и создавать правовую основу для сотрудничества в экономической и социальной сферах.

Специализированные советы и комиссии

Для эффективного решения вопросов в конкретных сферах в рамках СНГ были созданы специализированные советы и комиссии, такие как Совет министров обороны, Совет по транспортной политике, Совет по экологии и другие. Эти органы отвечали за координацию и взаимодействие в узкопрофильных областях, обеспечивая выполнение решений Совета глав государств и Совета глав правительств. Например, Совет министров обороны занимался вопросами совместной оборонной политики и обеспечения безопасности, а Совет по транспортной политике — координацией транспортных систем стран СНГ.

Механизмы принятия решений и взаимодействия

Одной из особенностей механизма работы СНГ стало то, что решения в органах Содружества принимались на основе консенсуса. Это означало, что любое государство могло выразить несогласие с решением, и оно не принималось бы к исполнению. Такой подход способствовал сохранению суверенитета стран-участниц и предотвращал конфликты между ними. Однако именно принцип консенсуса нередко становился причиной критики СНГ, так как в условиях разногласий принятие решений значительно затруднялось.

Еще одним важным аспектом функционирования СНГ было добровольное участие стран в различных программах и проектах. Каждое государство имело право выбора вхождения в те или иные соглашения и программы, что позволяло учитывать специфику и интересы каждой республики. Этот принцип гибкости способствовал поддержанию сотрудничества даже в условиях политических и экономических кризисов.

Таким образом, структура и механизмы работы СНГ были построены таким образом, чтобы обеспечить координацию и взаимодействие между независимыми государствами без создания жесткой централизованной системы управления. Это позволяло поддерживать связи между странами, строить сотрудничество в ключевых сферах и минимизировать конфликты в условиях сложного постсоветского переходного периода.

Роль СНГ в постсоветском пространстве: успехи и проблемы

После распада СССР создание Содружества Независимых Государств стало важным шагом в обеспечении взаимодействия между бывшими советскими республиками. В условиях глубокой политической и экономической нестабильности СНГ взяло на себя роль платформы для координации и поддержания отношений между государствами, которые оказались в непростом положении на пути к независимости. Однако роль СНГ на постсоветском пространстве не была однозначной, и в течение своего существования организация столкнулась с целым рядом как достижений, так и вызовов.

Основные успехи СНГ: координация и сотрудничество

Одним из первых и наиболее значимых достижений СНГ стало поддержание стабильности в условиях резкого политического перехода. Содружество предоставило бывшим советским республикам платформу для диалога и урегулирования спорных вопросов, что позволило минимизировать риски серьезных конфликтов на начальном этапе постсоветской истории. Особенно важным было создание единого экономического пространства, что способствовало поддержанию торговых связей, транспортных коммуникаций и снабжению энергоресурсами в условиях распада общего хозяйственного комплекса СССР.

СНГ также сыграло важную роль в вопросах безопасности и координации внешней политики. Создание таких органов, как Совет министров обороны, позволило наладить взаимодействие между вооруженными силами стран-участников, что помогало урегулировать возможные конфликты и обеспечивать мирное сосуществование. Например, координация в рамках СНГ сыграла важную роль в урегулировании конфликтов в Таджикистане и на Кавказе в 1990-х годах, когда напряженные межэтнические и политические противоречия могли перерасти в полномасштабные вооруженные столкновения.

Другим важным направлением работы СНГ стало развитие экономического сотрудничества. СНГ было призвано поддерживать взаимную торговлю и создавать условия для постепенного перехода к рыночной экономике. Благодаря совместным экономическим инициативам, республики смогли сохранить товарообмен и координацию на фоне распада старых советских хозяйственных связей. Например, были разработаны и подписаны соглашения о свободной торговле, которые нацелены на устранение барьеров в торговле между странами-участниками. Впоследствии СНГ инициировало создание зон свободной торговли, что способствовало развитию взаимного экспорта и импорта.

Основные проблемы и вызовы в деятельности СНГ

Несмотря на достигнутые успехи, СНГ столкнулось с целым рядом сложностей, которые ставили под сомнение эффективность организации. Одной из главных проблем стало разное видение и степень участия стран-участников в проектах и инициативах СНГ. Каждое государство имело свои национальные интересы и приоритеты, что нередко мешало достигать консенсуса по ключевым вопросам. Особенно заметным это стало в 1990-х годах, когда политическая и экономическая обстановка в республиках значительно различалась, что усложняло координацию действий.

Также на повестке стояла проблема юридической неопределенности и недостаточной институциональной мощи СНГ. Отсутствие обязательного характера принимаемых решений и формальная структура, основанная на принципе добровольности, ограничивали возможности для реального влияния на процессы в регионе. Это, в свою очередь, стало причиной критики со стороны как политиков, так и экспертов, которые указывали на неэффективность механизма принятия решений и невозможность организации реагировать на острые политические и экономические вызовы.

Отношения между странами СНГ также осложнялись внутриполитическими и внешнеполитическими противоречиями. Примером можно считать конфликты между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха, где СНГ оказалось неспособным стать эффективным посредником для урегулирования конфликта. Это наглядно продемонстрировало слабость организации перед лицом сложных политических кризисов и конфликтов.

Постепенно роль СНГ начала ослабевать в условиях возникновения новых интеграционных проектов на постсоветском пространстве. В начале 2000-х годов Россия инициировала создание таких организаций, как Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), а позже — Евразийский экономический союз (ЕАЭС), которые стали более амбициозными проектами для углубления экономической и политической интеграции. Эти проекты наглядно показали стремление некоторых стран к более тесному сотрудничеству и укреплению связей, что поставило под сомнение значимость СНГ как главной интеграционной структуры.

Итоги и уроки для СНГ

В целом, СНГ сыграло важную роль на раннем этапе постсоветской истории, обеспечив минимальную координацию и поддержание связей между независимыми государствами. Однако отсутствие чёткого механизма принятия решений и разногласия между участниками не позволили организации в полной мере реализовать свой потенциал. Вместе с тем СНГ заложило основы для дальнейших интеграционных процессов и стало своего рода площадкой для диалога, которая помогла бывшим советским республикам адаптироваться к новой реальности после распада СССР.

Для нас важна актуальность и достоверность информации. Если вы обнаружили ошибку или неточность, пожалуйста, сообщите нам. Выделите ошибку и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.