Зимняя война 1939 года между СССР и Финляндией — одна из самых спорных страниц истории XX века. Почему Советский Союз пошёл на вооружённый конфликт со своим северным соседом?

Предвоенные отношения СССР и Финляндии: мир на грани

После революционных событий 1917 года Финляндия одной из первых отделилась от разваливающейся Российской империи и провозгласила независимость. Советская власть признала её суверенитет, но отношения между двумя государствами с самого начала были сложными и напряжёнными. Причиной этого стали не только идеологические разногласия — капиталистическая Финляндия и коммунистический СССР стояли по разные стороны политического спектра, — но и неурегулированные территориальные вопросы, а также взаимное недоверие.

Одним из главных источников напряжения была Карелия. В Финляндии существовало мощное движение «Великой Финляндии», сторонники которого считали, что к финскому государству должны быть присоединены карельские, кольские и ингерманландские земли. В 1920-е годы финские добровольцы не раз проникали на территорию Советской Карелии, поддерживая мятежи и провоцируя конфликты. СССР воспринимал это как недружественные действия, способные перерасти в открытую агрессию. В свою очередь, Финляндия опасалась экспансии со стороны большевистской России и готовилась к обороне, строя укрепления на границе.

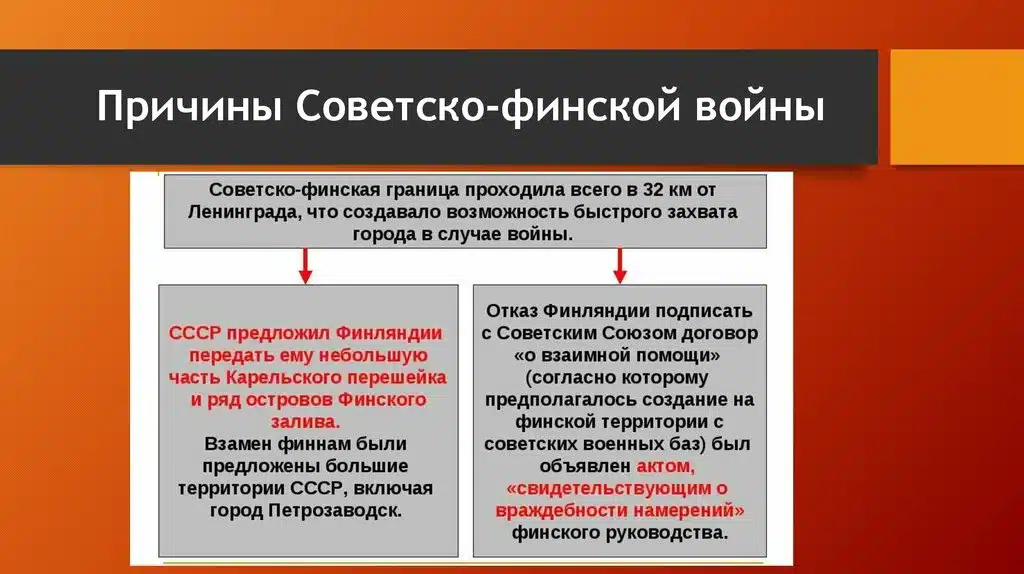

Между двумя странами были заключены мирные соглашения, включая Тартуский мир 1920 года, по которому граница была признана, но они не устранили стратегических опасений. Советский Союз считал, что граница слишком близко подступает к Ленинграду — второму по значению городу страны, бывшей столице и ключевому промышленному центру. От финской границы до Ленинграда было менее 35 километров, и в случае войны город становился лёгкой мишенью для артиллерии.

Начиная с 1930-х годов, в Европе усиливалось напряжение, особенно после прихода к власти Гитлера. СССР опасался, что Финляндия может стать плацдармом для враждебных держав, особенно если Германия решит атаковать через северо-запад. В Кремле рассматривали нейтралитет Финляндии как нестабильный фактор: даже если Хельсинки не будет активно выступать против СССР, её территорию может использовать враг.

Таким образом, к концу 1930-х годов между СССР и Финляндией сохранялась холодная настороженность. СССР не доверял Финляндии как соседу и считал, что геополитическая ситуация требует срочных мер. Эти опасения и территориальные вопросы стали фундаментом для давления, которое Москва вскоре начнёт оказывать на Хельсинки.

Советские требования и переговоры осенью 1939 года

Осенью 1939 года, вскоре после начала Второй мировой войны и раздела Польши между Германией и СССР, Москва начала переговоры с Финляндией. Формально Советский Союз предлагал «обмен территориями» в целях обеспечения безопасности Ленинграда. Однако, как показали дальнейшие события, эти предложения скорее напоминали ультиматум, чем равноправный диалог.

Советская сторона требовала:

- отодвинуть границу от Ленинграда на 70–90 км, что подразумевало передачу СССР части Карельского перешейка, в том числе городов Выборг и Терийоки (ныне Зеленогорск);

- передать острова в Финском заливе;

- предоставить СССР в аренду на 30 лет полуостров Ханко (Гангут) для создания военно-морской базы.

Взамен СССР предлагал Финляндии более чем вдвое большую по площади территорию в Восточной Карелии. Однако эти земли были малонаселёнными, с суровым климатом и не представляли никакой стратегической или экономической ценности.

Для финской стороны уступки, требуемые Москвой, были неприемлемы. Карельский перешеек — это оборонительный щит Финляндии, укреплённый знаменитой «линией Маннергейма». Передача этих территорий означала бы ослабление обороноспособности и фактическое подчинение СССР. Кроме того, аренда Ханко позволила бы Красной армии контролировать вход в Финский залив — жизненно важную артерию для Финляндии.

Переговоры, начавшиеся в октябре 1939 года, проходили в напряжённой атмосфере. Делегацию СССР возглавлял Вячеслав Молотов, делегацию Финляндии — Юхо Паасикиви и Ристо Рюти. Несмотря на дипломатичность, финны стойко отстаивали нейтралитет и территориальную целостность страны. Они были готовы на незначительные уступки, но не на стратегически важные.

В Москве всё чаще звучали нотки раздражения. Советская сторона настаивала, что хочет лишь «обеспечить мир», но между строк читалась готовность к военному варианту. В то же самое время, на примере Прибалтики и Польши, финны видели, что компромисс с Кремлём может обернуться полной утратой суверенитета.

К началу ноября переговоры зашли в тупик. СССР не скрывал недовольства, и в советской прессе уже начали появляться статьи с обвинениями в адрес Финляндии. Обстановка стремительно накалялась. Финляндия начала мобилизацию, не дожидаясь официального разрыва дипломатических отношений.

Незадолго до войны переговоры были прерваны. А вскоре случился инцидент у деревни Майнила, который стал формальным поводом для начала боевых действий. Но это уже следующий этап.

Повод для войны: инцидент у Майнила и создание марионеточного правительства

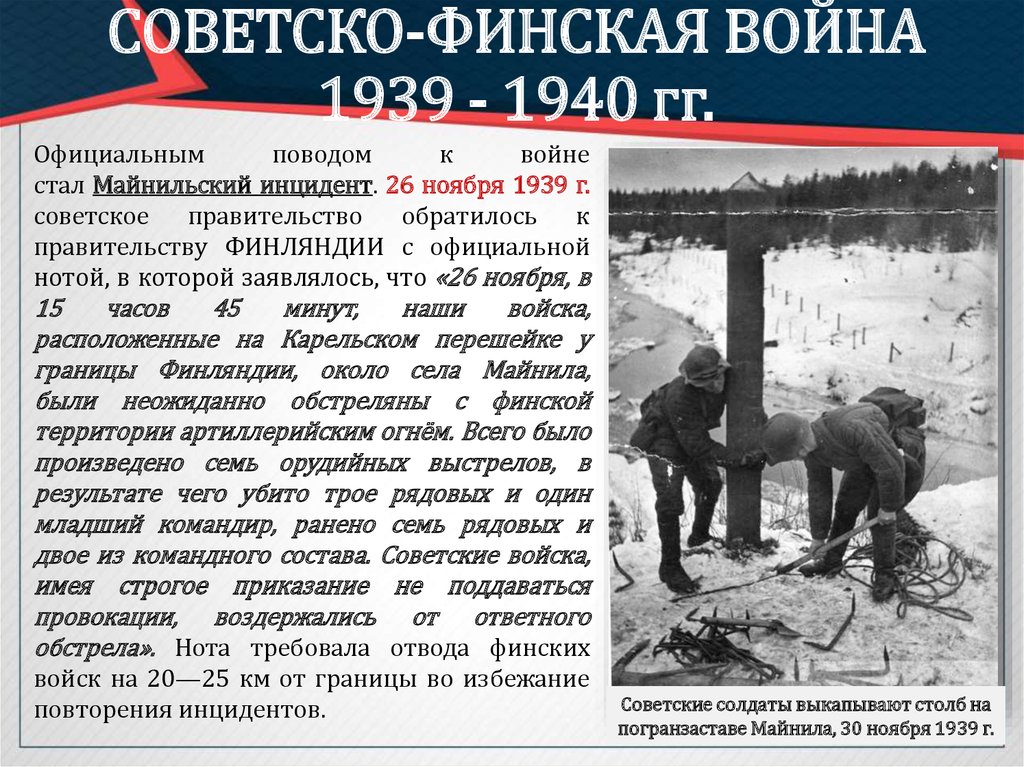

26 ноября 1939 года на советско-финской границе в районе деревни Майнила (Ленинградская область) произошло событие, которое в советской истории преподносилось как акт агрессии со стороны Финляндии. Согласно официальному сообщению советской стороны, в 15:45 финская артиллерия открыла огонь по советской территории, в результате чего погибли четверо советских военнослужащих и девять получили ранения.

СССР немедленно направил ноту протеста в Хельсинки, требуя извинений и отвод войск от границы. Финляндия же категорически отрицала причастность к инциденту, заявляя, что её артиллерия не могла вести огонь по советским позициям, поскольку находилась за пределами досягаемости. Более того, финны предложили совместное расследование с участием нейтральных наблюдателей, однако СССР отказался.

Сегодня большинство историков считает инцидент в Майниле провокацией, организованной самим Советским Союзом. Об этом свидетельствуют данные, раскрытые в постсоветский период, включая мемуары советских военных. Предположительно, по своей же территории стреляла Красная армия, чтобы создать формальный повод для начала войны. Подобные методы применялись уже ранее — например, в случае с аннексией Восточной Польши.

Через два дня, 28 ноября 1939 года, СССР в одностороннем порядке объявил о разрыве дипломатических отношений с Финляндией. А уже 30 ноября началась масштабная военная операция: советская авиация нанесла удары по финским городам, включая Хельсинки, а сухопутные войска перешли границу.

Почти одновременно с этим Москва попыталась придать действиям «законный» вид, объявив о создании Финляндской Демократической Республики — марионеточного правительства во главе с коммунистом Отто Куусиненом. Оно базировалось в Терийоки (ныне Зеленогорск) и заявило, что приглашает советские войска для защиты финского народа от «буржуазных угнетателей».

Это правительство не получило признания ни от одного государства, кроме СССР, и не имело реальной поддержки среди финнов. Его создание лишь подтвердило, что Москва рассчитывала на быструю победу и установление лояльного режима в Хельсинки по аналогии с тем, что позже произойдёт в странах Восточной Европы.

Однако всё пошло иначе. Финны оказали ожесточённое сопротивление, и война, которую в Кремле планировали закончить за несколько недель, растянулась на долгие месяцы и стала настоящим испытанием для Красной армии.

Безопасность Ленинграда — ключевой аргумент Кремля

С официальной точки зрения, СССР не начинал агрессивную войну, а лишь стремился обеспечить защиту своих стратегически важных территорий, прежде всего — Ленинграда. Именно близость финской границы к этому городу стала главным мотивом, который Кремль выдвигал в обоснование своих действий.

Ленинград (ныне Санкт-Петербург) был не только вторым по значению городом СССР после Москвы, но и одним из главных промышленных и оборонных центров страны. На его заводах производились танки, артиллерия, корабли и оборудование. Кроме того, Ленинград играл огромную роль как порт и база Балтийского флота. Его потеря в случае войны означала бы не просто символическое поражение, а катастрофу — военную, политическую и моральную.

Согласно доводам советского руководства, граница, проходившая в 32 километрах от северных пригородов Ленинграда, делала город уязвимым для артиллерийских обстрелов и внезапного нападения. Если бы потенциальный противник (в первую очередь — Германия) использовал территорию Финляндии как плацдарм, Ленинград оказался бы под угрозой уже в первые часы конфликта.

Кроме того, в СССР серьёзно опасались, что Финляндия, несмотря на свой нейтралитет, может быть втянута в антисоветскую коалицию. После заключения пакта Молотова — Риббентропа и раздела Польши в 1939 году, отношения СССР с западными странами были крайне напряжёнными. К тому же, Финляндия имела тесные связи с Германией, Великобританией и Швецией, что в глазах Москвы делало её потенциальным врагом.

Логика Сталина заключалась в следующем: либо Финляндия добровольно передаёт СССР часть территорий и предоставляет военные базы, либо Советский Союз сам устраняет угрозу, «обеспечивая безопасность границ».

Однако здесь стоит обратить внимание на важный нюанс. Советское руководство утверждало, что речь идёт о «вынужденной мере» и «локальной операции». На деле же всё говорило о тщательно подготовленной кампании. План наступления был составлен заранее, группировка войск сосредоточена на границе, а марионеточное правительство Куусинена было сформировано ещё до начала боевых действий.

Таким образом, тезис о защите Ленинграда служил внешним прикрытием более широких целей, среди которых — расширение сферы влияния, укрепление западной границы и демонстрация силы.

Многие историки сходятся на том, что, хотя вопрос обороны Ленинграда действительно имел стратегическое значение, реальные причины войны выходили далеко за рамки простой заботы о безопасности. Но это уже тема следующего раздела.

Геополитика и амбиции: альтернативные версии причин конфликта

Хотя защита Ленинграда преподносилась как основной мотив начала войны с Финляндией, многие историки и аналитики считают, что за этим стояли гораздо более масштабные и амбициозные цели советского руководства. В послевоенные годы, особенно в постсоветский период, стали доступны документы и свидетельства, которые позволяют взглянуть на события 1939 года с другой точки зрения.

Укрепление позиций СССР в регионе

После раздела Польши по пакту Молотова — Риббентропа в августе 1939 года, Советский Союз стремительно расширял своё влияние на западе. В течение нескольких месяцев СССР навязал «договоры о взаимопомощи» Латвии, Литве и Эстонии, фактически превратив их в свои протектораты. Финляндия была последним из «приграничных буферов», которое сохраняло реальный суверенитет и сопротивлялось московским требованиям.

Некоторые историки считают, что нападение на Финляндию было частью общего плана по созданию «санитарного кордона» из подконтрольных территорий, от Балтики до Карпат. Москва не хотела, чтобы между ней и потенциальным врагом существовали нейтральные государства, не поддающиеся контролю.

Сталин как прагматик и стратег

В версии, представленной многими западными историками, Иосиф Сталин не только стремился укрепить оборону страны, но и воспользовался моментом, чтобы расширить влияние СССР. Пока Европа была занята войной, а Германия сотрудничала с СССР в рамках пакта, Кремль рассчитывал «тихо» решить финляндский вопрос.

Финляндия также могла рассматриваться как своего рода «тест» для Красной армии: боеспособна ли она после массовых репрессий 1937–1938 годов? Этот конфликт, по мнению некоторых исследователей, рассматривался как ограниченная операция, в которой можно было быстро и безнаказанно добиться политических и территориальных выгод.

Идеологический подтекст

Нельзя забывать и об идеологической составляющей. Финляндия была буржуазной республикой, с демократическими институтами и рыночной экономикой. С точки зрения Кремля, такая модель могла служить примером для народов Карелии, Ленинградской области и других регионов СССР. Ликвидация независимости Финляндии рассматривалась как способ пресечь «вредное влияние» и расширить зону социалистического контроля.

Опасения по поводу Германии

Несмотря на формальное сотрудничество между СССР и Германией в конце 1939 года, Сталин прекрасно понимал, что союз с Гитлером временный. Он не исключал возможность будущей войны с Третьим рейхом и стремился создать более выгодные стратегические условия. Захват Карельского перешейка, укрепление на Ханко и подчинение Финляндии позволили бы Красной армии лучше подготовиться к обороне северо-западного фронта.

Переоценка сил и недооценка финнов

Некоторые аналитики подчеркивают, что Москва серьёзно недооценила боевой дух и подготовленность финской армии. Предполагалось, что Финляндия — малое государство, быстро падёт под натиском многократно превосходящих сил Красной армии. Поэтому стратегический авантюризм Сталина основывался на ошибочном прогнозе лёгкой победы.

Начав Зимнюю войну с расчётом на стремительную победу, Советский Союз столкнулся с ожесточённым сопротивлением финнов, чья отвага и организованность превзошли все ожидания. Вместо триумфального шествия Красной армии по Хельсинки СССР оказался втянут в затяжной, кровопролитный и дорогостоящий конфликт, который стал настоящим испытанием как для армии, так и для международного имиджа страны.

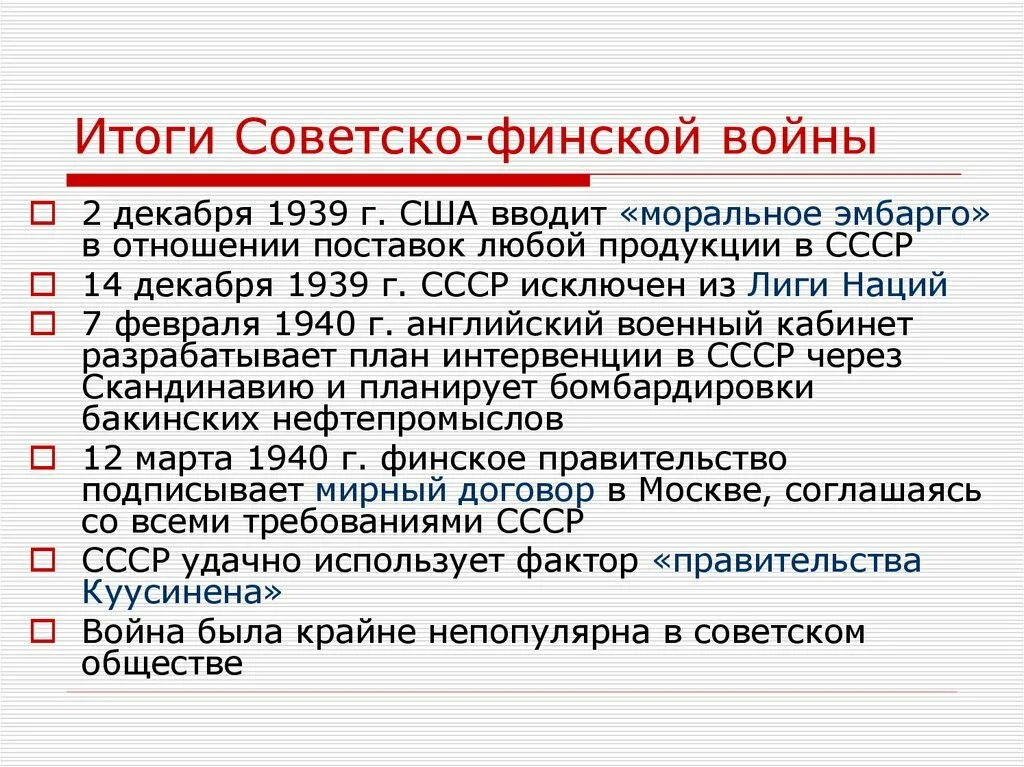

Военно-политические последствия для СССР

Несмотря на то что в марте 1940 года СССР всё же добился подписания Московского мирного договора, согласно которому Финляндия уступила Карельский перешеек, Выборг, острова в Финском заливе и предоставила Ханко в аренду, победа была пирровой. Потери Красной армии оцениваются примерно в 126 тысяч убитых и более 250 тысяч раненых и обмороженных. Финны потеряли около 25 тысяч человек. Такие потери для «малой победоносной войны» стали шоком.

Советский Союз сумел отодвинуть границу от Ленинграда, но цена оказалась непомерной. Кроме того, боевые действия выявили серьёзные проблемы в командовании, оснащении и тактике Красной армии, во многом вызванные последствиями репрессий 1937–1938 годов, когда были уничтожены значительная часть высшего командного состава и офицерский корпус.

Имиджевые потери на международной арене

Начало агрессии против Финляндии вызвало резкую негативную реакцию в мире. 14 декабря 1939 года Советский Союз был исключён из Лиги Наций как агрессор — единственный случай в истории этой организации. Государства Запада, в том числе Великобритания и Франция, обсуждали возможность отправки помощи Финляндии, а также введения санкций против СССР. Эти планы так и не были реализованы, но сам факт обсуждения показал международную изоляцию Москвы.

Для многих стран поведение СССР стало подтверждением его недоверчивости и стремления к экспансии. Даже временный союз с Гитлером в рамках пакта Молотова — Риббентропа стал восприниматься как угроза.

Рост симпатии к Финляндии

Финны стали символом героического сопротивления: небольшая нация сумела на несколько месяцев остановить огромную армию, используя лесной рельеф, зимние условия и блестящую партизанскую тактику. На Западе восхищались стойкостью финских солдат, особенно успехами снайперов вроде Симо Хяюхя и организованностью линии Маннергейма.

Моральная победа Финляндии отчасти компенсировала территориальные потери. Впоследствии, во время Великой Отечественной войны, Финляндия окажется на стороне Германии, чтобы попытаться вернуть утраченные земли, но при этом сохранит формальную независимость и избежит оккупации.

Влияние на сам СССР

Для Советского Союза Зимняя война стала тревожным звоночком. Уроки, полученные в ходе кампании, были отчасти учтены в подготовке армии к будущим боям с Третьим рейхом. Однако именно слабость, проявленная в Финляндии, во многом убедила Гитлера в том, что СССР — «колосс на глиняных ногах», что повлияло на его решение напасть в 1941 году.

Зимняя война показала: даже сверхдержава может недооценить своего противника и оказаться в ситуации, когда сила не решает всё. Причины конфликта, как мы увидели, лежали не только в безопасности Ленинграда, но и в геополитических расчетах, идеологических страхах и амбициях советского руководства.

Для нас важна актуальность и достоверность информации. Если вы обнаружили ошибку или неточность, пожалуйста, сообщите нам. Выделите ошибку и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.