Почему крестьяне поднимались на восстания, рискуя жизнью? Мы разобрали все глубинные причины, которые веками копились в российской деревне.

Вековая тягость: как жилось русскому крестьянину

Крестьянин в России столетиями оставался самым обездоленным и угнетаемым слоем населения. Чтобы понять причины многочисленных восстаний, нужно начать с того, в каких условиях жили те, кто поднимал мятежи. Эта повседневная, но бесконечно тяжёлая жизнь и стала главным фоном будущих бунтов.

Основу населения России вплоть до начала XX века составляли именно крестьяне — от 80 до 90 процентов жителей. Но при этом они были практически бесправны. Их трудом строилась страна, питалась армия, жила знать. Однако сами они существовали на грани нищеты, без возможности влиять на свою судьбу.

Главной проблемой был жесточайший труд. Земля обрабатывалась вручную, без техники. Рабочий день длился от зари до темноты. Особенно тяжело было в барских имениях: барщина могла занимать три, а то и шесть дней в неделю. А оставшиеся дни крестьянин пахал уже свою, личную землю — чтобы прокормить семью.

Жили крестьяне в тесных избах, зачастую с домашним скотом, без удобств и элементарной гигиены. В голодные годы, которых было немало, ели лебеду, кору деревьев, опилки, а иногда даже трупы павших животных. Смертность среди младенцев, как и продолжительность жизни в целом, была катастрофически высокой.

Образование было недоступно, медицинской помощи не существовало. Женщины рождали дома, без акушерок, часто умирая. Старики доживали до 50 — и это считалось почти чудом. Питьё воды из колодцев, антисанитария и паразиты приводили к эпидемиям: тиф, холера, сибирская язва выкашивали целые деревни.

Но главной тяготой был не только быт. Отсутствие прав, невозможность пожаловаться, отстоять себя или уйти от несправедливости — это то, что накапливало в людях глухую злобу и отчаяние. На бумаге они считались подданными царя, но в реальности были «вещью» в руках помещика или чиновника.

Даже в мирные годы крестьянин жил в режиме постоянного выживания. А в голодные, холодные и неурожайные — он выжить просто не мог. Со временем это порождало идею, что иначе не станет, пока всё не изменится силой.

Когда на такие условия накладывались произвол барина или поборы со стороны государства — взрывалась искра, которая вела к бунту.

От воли к ярму: отмена Юрьева дня и начало крепостного рабства

До конца XVI века положение русского крестьянина, хотя и было тяжёлым, не носило откровенно рабского характера. Существовало право перехода — крестьянин мог покинуть одного владельца и перейти к другому, если нашёл для себя лучшие условия. Это можно было сделать в Юрьев день (26 ноября по старому стилю), уплатив оброк. Это право, пусть и формальное, оставляло крестьянину ощущение хоть какой-то свободы.

Но ситуация кардинально изменилась в конце правления Ивана Грозного. В 1581 году был издан указ об отмене Юрьева дня. На первый взгляд временный, он быстро превратился в постоянный. Историки связывают это решение с разорением страны после опричнины и Ливонской войны: массовый отток крестьян с обедневших земель грозил полным крахом сельского хозяйства. Государству был нужен механизм, чтобы привязать людей к земле, и оно его нашло.

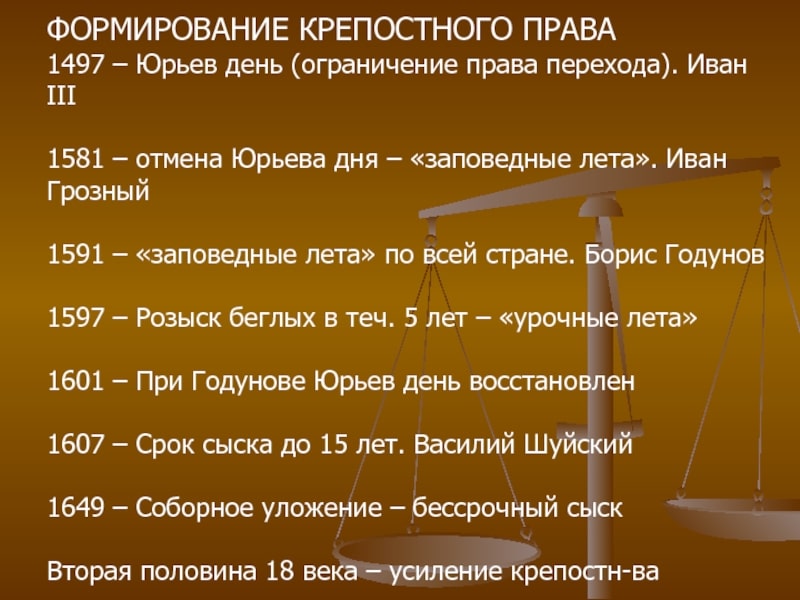

Так начался процесс, который вошёл в историю как формирование крепостного права. В течение следующих десятилетий крестьяне всё больше утрачивали свободу: сначала запрещалось переходить, потом начали вводить «урочные лета» — сроки розыска беглых. А с 1649 года, согласно Соборному уложению, беглых крестьян стали искать бессрочно, и это стало юридическим оформлением полного закрепощения.

Таким образом, крестьянин стал не просто подданным — он превратился в имущество. Он не мог уйти, не мог пожаловаться, не мог отказаться работать. Его можно было продать, обменять, проиграть в карты. Вместе с ним переходили жена, дети, иногда даже ещё не родившиеся — будущие поколения закреплялись за помещиком с момента зачатия.

Особо драматично это воспринималось потому, что ещё в памяти народа жила идея свободы. Не забыт был Юрьев день, когда отец или дед могли уйти от плохого барина к лучшему. А теперь, несмотря на унижения, побои, непосильный труд, крестьянин должен был оставаться там, где его «приписали».

Именно этот резкий переход — от иллюзии выбора к полному бесправию — стал мощной психологической травмой и породил идею справедливого мятежа. Ведь, как говорили тогда в народе, «на миру и смерть красна» — а жить рабом было хуже.

К XVIII веку закрепощение стало тотальным. Даже государственные крестьяне, которые не принадлежали конкретным помещикам, были обложены множеством повинностей. А дворяне получили право не только владеть крестьянами, но и судить, карать и миловать их на своё усмотрение. Это породило жуткую систему самоуправства, при которой крестьянин полностью зависел от прихоти барина.

И чем дальше — тем меньше оставалось надежд. Потому что вся государственная система легитимизировала крепостное рабство. А значит, и бороться с ней можно было только путём открытого протеста.

Налоги, рекрутчина и поборы: государство как источник страданий

Если помещик был частным лицом, то государство — это была сама «машина принуждения», перед которой крестьянин стоял совершенно безоружным. Налоги, повинности, рекрутчина, повинности на строительство, дорожные работы, подводы, продукты для армии, кормление чиновников — список требований к крестьянину с каждой эпохой только расширялся.

Подати и душевой налог

После реформ Петра I налогообложение стало особенно тяжелым. В 1718 году он ввёл душевой налог — единый налог, который взимался не с земли или дохода, а с каждой мужской души — живой или мёртвой, платили даже за давно умерших. Это означало, что бедняк и зажиточный крестьянин платили одинаково, вне зависимости от урожая, состояния хозяйства или даже наличия хлеба в доме.

Налог собирали жестко. Недоимки взыскивались с общины — если один не мог заплатить, вносили другие. Это порождало внутреннюю рознь в деревнях, делало бедных ещё беднее, а недовольство — всеобщим. Крестьяне вынуждены были продавать зерно, скот или землю, лишь бы расплатиться с казной.

Рекрутчина: дорога в один конец

Отдельной болью стала рекрутская повинность. Служба в армии царской России считалась почти равной смерти. До реформ Александра II (1860-е) срок службы доходил до 25 лет. Для крестьянской семьи это означало, что одного из самых трудоспособных мужчин отрывали от хозяйства навсегда. А если в семье остался один сын — его всё равно могли забрать, даже если это означало гибель всего хозяйства.

Рекрутский набор сопровождался массовыми трагедиями: юноши убегали, калечили себя, семьи платили взятки или скрывали сыновей, прятали их в лесах, лишь бы избежать службы. Рекрутские бунты были частыми — ведь никто не хотел «отдать сына царю».

Натуральные повинности

Помимо налогов и рекрутчины, существовали дополнительные повинности: крестьяне обязаны были поставлять продукты, фураж, лошадей, телеги, участвовать в ремонте дорог, строительстве мостов, зданий, крепостей. Причем всё это — бесплатно, в ущерб собственному хозяйству. В периоды войн (а в России их было немало) потребности росли в разы: хлебом кормили армию, лошадей забирали, а за неповиновение — били, сажали, ссылали.

Чиновники, сборщики налогов, управляющие, которые должны были соблюдать порядок, чаще всего сами грабили деревни, забирали больше положенного, угрожали и били. Обратиться было некуда — в суде показания крестьянина не имели силы против дворянина или чиновника.

Государство как глухая стена

Особую остроту ситуации придавало то, что государство воспринималось как безличная, глухая, всесильная стена, которой нет дела до человеческой жизни. Цари сменялись, реформы приходили и уходили, но страдания крестьян оставались. Каждая новая подать, каждая новая война — это были удары по тем, кто и так еле выживал.

Многие крестьяне говорили: «Барин — злой, а царь — не ведает», веря, что государь «не знает», что творят его чиновники. Но когда становилось ясно, что и сам царь поддерживает такую систему — рушилось и последнее оправдание, оставалась только ярость.

Так из экономического давления рождалась политическая злость. Государство, которое должно было защищать, становилось главным источником боли. И в этой боли вызревала мысль: либо смириться навсегда, либо восстать и всё разрушить.

Барин – враг или хозяин? Злоупотребления помещиков

Если государство воспринималось как неумолимая стена, то помещик — это была ближайшая и осязаемая власть, та, что стояла прямо перед крестьянином. И чаще всего эта власть была жестокой, самоуправной и ничем не ограниченной. Именно помещик решал, сколько работать, чем платить, как жить — и был в своей вотчине почти полновластным монархом.

После окончательного оформления крепостного права помещик получил не только право на труд крестьян, но и власть над их телами и судьбами. Он мог бить, запирать, ссылать, продавать, разлучать семьи, отдавать девушек в «услуги» гостям. Убить крестьянина — формально было запрещено, но на практике за убийство редко следовало наказание, особенно если барин был влиятельным.

Управляющие, которым поручалось ведение хозяйства, часто отличались ещё большей жестокостью: били плетями, замуровывали в подвалы, морили голодом. Многие помещики считали это «нормой управления», а суды почти всегда вставали на их сторону.

Жестокость и унижение как повседневность

Бытовое унижение было постоянным: крестьяне обязаны были снимать шапку, «вкланиваться» при встрече, просить разрешения на брак, на переезд, даже на то, чтобы сделать крышу в доме или отпустить ребёнка в школу. Любая попытка проявить волю или жалобу воспринималась как бунт.

В архивных источниках сохранились письма, где крестьяне жалуются на то, что их заставляли работать по 6 дней на барщине, а седьмой — выполнять повинности, оставляя совсем без возможности ухаживать за собственным хозяйством. Были случаи, когда помещики издевались ради забавы: заставляли крестьян плясать, бороться, есть несъедобное или заниматься унизительными делами.

Особенно тяжело приходилось женщинам: насилие, домогательства, издевательства были распространены и практически безнаказанны. Помещик имел право распоряжаться девушками в своём доме, как хотел — выдавать замуж, оставлять при себе, отправлять на работы.

Продажа как скот

До реформ 1861 года крестьяне продавались вместе с землёй или отдельно от неё, что приравнивало их к товару. В газетах публиковались объявления: «Продаётся деревня на 60 душ мужского пола и 45 женского. Имеются кузнец и повар». Более того, людей продавали поодиночке, по семьям, с делением детей.

На аукционах крестьяне чувствовали себя, как скот на торге. Их могли поменять на собак, отдать за карточный долг, подарить на именины. Эта крайняя форма унижения вызывала жгучую внутреннюю ненависть, которая долго не находила выхода — но, накопившись, взрывалась бунтом.

Попытки жалоб и их последствия

Немногие крестьяне осмеливались жаловаться, и почти всегда это заканчивалось плохо. Жалобу возвращали помещику, а жалобщика — били, наказывали или ссылали. Иногда дело доходило до суда, но в суде слово барина всегда имело больший вес, а доказательства от крестьян считались сомнительными.

Такое положение вещей рождает устойчивое ощущение безнадёжности. Крестьяне видели, что все пути закрыты: государство поддерживает помещика, суд ему подчинён, а барин может делать всё, что угодно. И тогда оставался единственный путь — взять вилы, топор и выступить с бунтом, как это случалось в десятках крупных восстаний.

Голод и нищета как искры восстаний

История крестьянских восстаний в России — это не только рассказ о социальном гнёте и правовом бесправии, но и летопись хронической бедности, которая превращалась в катастрофу при первом же неурожае. Голод, обрушивавшийся на деревни с пугающей регулярностью, становился последней каплей — искоркой, от которой загоралась буря.

Российское земледелие столетиями оставалось зависимым от погодных условий. Засуха, ранние заморозки, дожди во время уборки урожая могли полностью уничтожить хлеб. Но если дворяне и чиновники пережидали такие годы в городах, крестьянин буквально стоял перед угрозой голодной смерти.

Голод был не исключением, а периодическим явлением: в XVII–XIX веках он повторялся каждые 10–15 лет, а локально — даже чаще. Особенно страшными были голодовки 1601–1603, 1733, 1833, 1840, 1891 годов. По оценкам историков, в отдельные годы от голода и его последствий умирали сотни тысяч человек.

При этом хлеб оставался — но его изымали для уплаты налогов или отправки в города и армию. То есть крестьяне видели, как повозки с зерном идут мимо полуголодающей деревни — по приказу барина или чиновника. Это вызывало не только отчаяние, но и ярость.

От лебеды к отчаянию

В голодные годы люди ели всё, что могли найти: траву, кору деревьев, гнилую солому, мёртвых животных. Некоторые источники фиксируют случаи каннибализма и самоубийств от безысходности. Особенно страшной была зима 1601–1603 годов, когда мор выкашивал целые деревни, а в городах трупы собирали как мусор.

Женщины рождали детей, не имея возможности прокормить их. Дети умирали в младенчестве. Старики умирали от холода и голода, потому что пищу отдавали молодым. Эти картины впечатывались в память поколений и вызывали накопление внутренней злобы и чувства несправедливости.

Разрыв между ожиданиями и реальностью

Крестьянин был воспитан в вере, что «Бог терпел и нам велел». Но когда терпение приводило только к смерти, начиналась переоценка реальности. Люди начинали задаваться вопросом: почему одни умирают от голода, а другие «катаются на каретах» и даже в такие годы требуют оброк?

Именно в периоды голода вспыхивали самые яростные бунты. Так было, например, во времена восстаний под предводительством Разина и Пугачёва — оба движения совпали с годами тяжелейших неурожаев. Бедность и голод создавали психологическую готовность к риску — ведь терять было уже нечего.

Голод как коллективный шок

Кроме физического страдания, голод имел мощный психологический эффект. Он разрушал общинные связи, вызывал панику, подталкивал к отчаянным поступкам. Но парадоксально — он же и сплачивал, объединяя в желании выжить и отомстить тем, кто обрек на это страдание.

Свою роль играли и слухи: что барин «спрятал хлеб», что в городе «еды полно», что «царь не знает, что тут творится». Эти рассказы воспламеняли сознание, превращая голод в революционный фактор.

Так голод — не просто отсутствие еды. Это унижение, боль, несправедливость и крик отчаяния, который в какой-то момент перерастает в открытое восстание. И власть, сколько бы ни посылала солдат, всегда опаздывала: бунт уже рождался в пустом желудке.

Надежда на царя и разочарование в нём

Пожалуй, один из самых парадоксальных факторов, подталкивавших крестьян к восстаниям, — это вера в доброго царя, которая жила в народе столетиями. Казалось бы, царь — вершина той самой власти, что угнетает. Но для крестьян он был не угнетателем, а единственной надеждой на справедливость. И именно разрушение этой надежды становилось психологическим ударом, после которого не оставалось ничего, кроме гнева.

Царь-батюшка — отец и покровитель

В народном сознании российский монарх долгое время представлялся не как абсолютный властелин, а как «отец народов» — справедливый, добрый, иногда суровый, но всегда защищающий. Крестьяне верили, что все беды — от злых бояр, помещиков и чиновников, которые «обманывают царя» и «не дают ему узнать правду».

Именно поэтому так часто в крестьянских жалобах, поданных даже в XVII веке, звучит обращение: «Царь-батюшка, защити!» Даже когда восставали, крестьяне нередко утверждали, что «восстаём не против царя, а ради него» — чтобы открыть ему глаза на страдания народа.

Но годы шли, бунты подавлялись, наказания ужесточались — и становилось ясно, что царь знает, но не защищает. Особенно тяжело это воспринималось после личного обращения или петиций, на которые следовали только аресты, розги, ссылка. Тогда вера рушилась, а с ней — последние моральные тормоза.

Каждое восстание сопровождалось особой фазой психологического перелома: от мольбы к царю — к проклятиям в его адрес. В разгар бунтов нередко жгли портреты государя, разрывали манифесты, рубили двуглавых орлов. Этот переход от веры к ярости был особенно опасен — он означал, что крестьяне перестали видеть смысл в смирении.

Лжецари и самозванцы

Удивительно, но именно вера в «доброго царя» рождала феномен самозванцев. Люди охотно верили, что настоящий царь «жив», а тот, кто правит — самозванец или злодей. Так было с Лжедмитрием, с «Петром III» в восстании Пугачёва, с многочисленными лжегосударями в XIX веке.

Крестьяне готовы были поддержать любого, кто говорил: «Я настоящий царь, я вас освобожу». Это не только иллюстрирует отчаяние, но и показывает, насколько глубока была народная вера в «хорошую власть», которая просто «заснула» или «попала в плен».

Последняя иллюзия

Даже после отмены крепостного права в 1861 году, когда стало ясно, что крестьяне получили не свободу, а кабалу с выкупными платежами, многие снова смотрели наверх — «царь, наверное, не знает». Но после расстрела восстаний, жестких репрессий, ссылок — всё больше людей понимали: царь — не защитник, он часть системы.

Этот слом веры — глубоко травматичный — окончательно переводил страдание в политическое возмущение. Когда рушится последняя иллюзия, восстание становится не просто протестом, а отчаянной попыткой уничтожить всю несправедливую систему, в том числе её «корону».

Для нас важна актуальность и достоверность информации. Если вы обнаружили ошибку или неточность, пожалуйста, сообщите нам. Выделите ошибку и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.