Развал Югославии в конце XX века стал одним из наиболее драматичных и кровавых эпизодов в современной европейской истории. Сформированное после Первой мировой войны как единое многонациональное государство, Югославия на протяжении нескольких десятилетий олицетворяла собой пример успешного сосуществования разных народов. Однако в начале 1990-х годов серия политических, экономических и этнических конфликтов привела к постепенному распаду страны, сопровождавшемуся войнами, массовыми убийствами и гуманитарными кризисами. Это событие оказало глубочайшее влияние не только на регион Балкан, но и на международную политику, став символом краха попыток поддержания стабильности в многонациональных государствах через централизованную власть.

Исторические предпосылки создания Югославии

История Югославии берет свое начало в сложной и многослойной истории Балканского полуострова, который на протяжении веков был ареной многочисленных конфликтов и противостояний великих империй. Географическое положение Балкан делало этот регион стратегически важным для Османской, Австро-Венгерской и Российской империй, что определило его этническое и культурное разнообразие.

Создание единого югославского государства стало итогом борьбы славянских народов против внешнего господства. В начале XX века на фоне ослабления Австро-Венгерской империи и падения Османской империи возникло стремление объединить славянские народы Балкан в единое государство. В 1918 году, после окончания Первой мировой войны, была образована Королевство сербов, хорватов и словенцев, которое позднее стало известно как Королевство Югославия.

Несмотря на объединение, внутренние противоречия между различными этническими и религиозными группами начали проявляться уже в первые годы существования страны. Сербы, хорваты, боснийцы, словенцы, македонцы и черногорцы, составляющие население Югославии, имели разные исторические и культурные корни. Многие из этих народов сохраняли память о враждебных отношениях друг с другом, что усложняло процесс создания общей югославской идентичности. Важную роль в этих конфликтах играли различия в религиях: православные сербы, католики хорваты и боснийцы-мусульмане нередко находились по разные стороны исторических и политических баррикад.

Политическая система молодого государства, строившаяся вокруг сильной центральной власти, в лице сербской монархии, также способствовала росту недовольства. Хорваты и словенцы, в частности, часто выражали недовольство доминирующим влиянием сербов в политике страны, что впоследствии привело к череде политических кризисов и попыток децентрализации власти.

Политическая и этническая напряженность в Югославии в XX веке

Несмотря на создание единого государства, Югославия на протяжении всего своего существования сталкивалась с глубоко укорененными этническими противоречиями, которые обострялись в периоды политической нестабильности. Внутренние разногласия между основными этническими группами — сербами, хорватами, боснийцами, македонцами, словенцами и черногорцами — накладывали тяжелый отпечаток на политическую и общественную жизнь страны. Кульминацией этих разногласий стали трагические события 1990-х годов, когда Югославия погрузилась в серию кровопролитных войн и окончательно прекратила свое существование.

Основой всех этнических конфликтов в Югославии была борьба за влияние и власть между крупнейшими народами — сербами и хорватами. Сербы, составлявшие крупнейшую этническую группу и обладавшие исторически сильным положением в Королевстве Югославия, стремились сохранить единую централизованную власть. Хорваты же, имея свою культурную и политическую идентичность, настаивали на большей автономии и даже полной независимости, что создавало постоянные трения между двумя народами.

Одним из первых крупных этнических конфликтов в Югославии стал политический кризис 1928 года, когда после убийства лидера Хорватской крестьянской партии Степана Радица обострилась напряженность между сербами и хорватами. Это событие стало предвестником будущих этнополитических конфликтов и кризисов, которые продолжали разрывать страну на протяжении десятилетий.

После Второй мировой войны Югославия пережила значительные изменения под руководством коммунистического лидера Иосипа Броза Тито. Страна была преобразована в социалистическую федерацию, где все республики получили номинальную автономию, однако, централизованная власть оставалась в руках Тито. Этот период стал относительно стабильным для Югославии, но напряженность между этническими группами не исчезла полностью, а лишь временно утихла под железной рукой правительства.

Однако после смерти Тито в 1980 году начала постепенно рушиться искусственно созданная иллюзия единства. В условиях экономического кризиса и роста националистических настроений этнические противоречия снова вышли на передний план. Каждая республика начала предъявлять свои требования к автономии, а местные элиты активно разжигали националистические настроения, стремясь укрепить свои позиции.

Экономические трудности и усиление националистических движений

В 1980-е годы Югославия начала сталкиваться с серьезными экономическими проблемами, которые стали одной из ключевых причин последующего распада государства. После смерти Иосипа Броза Тито страна оказалась в условиях политической нестабильности, усугубленной ростом долгов, инфляцией и снижением уровня жизни. Эти экономические трудности стали катализатором усиления националистических движений в разных республиках, стремящихся к независимости.

Экономика Югославии в этот период переживала серьезные структурные проблемы. В 1970-е годы правительство Тито активно привлекало иностранные займы, что на некоторое время стабилизировало экономику, однако в начале 1980-х годов стало очевидно, что страна не сможет расплатиться по своим долгам. В 1983 году Югославия столкнулась с серьезным долговым кризисом: внешний долг страны достиг $20 миллиардов, что составило около половины ВВП. Для стабилизации экономики правительство было вынуждено вводить жесткие меры экономии, что привело к массовой безработице и обострению социальных конфликтов.

Экономический кризис стал питательной почвой для националистических движений, которые начали набирать силу в республиках Югославии. Политические элиты в Хорватии, Словении и других республиках активно использовали экономические трудности для обоснования своих требований к большей автономии или даже независимости. В то же время, в Сербии, под руководством Слободана Милошевича, национализм также начал набирать обороты, но с акцентом на сохранение единства Югославии и доминирование сербского народа в центральной власти.

Особенно остро националистические движения проявились в Словении и Хорватии, где население считало, что их республики несут неоправданно тяжелое экономическое бремя, содержа более бедные южные регионы, такие как Косово и Македония. В Хорватии националисты подчеркивали историческую и культурную самобытность хорватского народа, обвиняя сербов в экономической эксплуатации. В Словении также нарастали настроения в пользу отделения от Югославии, так как страна имела наиболее развитую экономику и рассматривала федеративную модель как препятствие для дальнейшего экономического роста.

Эти националистические настроения вскоре переросли в политические конфликты, которые способствовали окончательному распаду Югославии.

Политика Слободана Милошевича и ее влияние на распад Югославии

Слободан Милошевич, ставший ключевой фигурой в политике Югославии конца 1980-х и 1990-х годов, сыграл важную роль в событиях, приведших к распаду страны. Его политика, направленная на усиление сербского влияния и контроль над центральной властью, лишь усугубила и без того накаленную ситуацию между этническими группами и республиками. В результате его действий межэтнические конфликты и стремления к независимости усилились, что стало одной из главных причин распада Югославии и начала кровопролитных войн.

Милошевич пришел к власти в Сербии в 1987 году, заняв должность президента Сербии, крупнейшей и наиболее влиятельной республики Югославии. Его карьерный рост был связан с умелым использованием националистических настроений, которые начали набирать обороты в сербском обществе в условиях экономического кризиса и политической нестабильности. Милошевич сделал ставку на укрепление сербского национального сознания и начал проводить политику, направленную на защиту интересов сербов как внутри Сербии, так и за ее пределами, в других республиках Югославии, где проживало значительное количество сербского населения.

Одним из ключевых эпизодов, которые укрепили позиции Милошевича, стал Косовский кризис в 1989 году. В это время он публично поддержал сербское население Косова, которое выражало недовольство растущим албанским национализмом в крае. Выступив с речью в Газиместане на 600-летие битвы на Косовом поле, Милошевич завоевал широкую поддержку среди сербов, пообещав защиту их интересов и отказавшись от каких-либо уступок албанцам, которые к тому моменту составляли большинство населения Косова.

Укрепившись на волне националистических настроений, Милошевич начал реформы, направленные на ослабление автономии югославских республик и усиление контроля Сербии над общенациональной политикой. Одним из его шагов было подчинение Косова, Воеводины и Черногории сербскому контролю, что привело к серьезным изменениям в балансе сил внутри Югославской федерации. Эти действия вызвали резкую реакцию со стороны других республик, особенно Словении и Хорватии, которые восприняли политику Милошевича как угрозу своей автономии и независимости.

Национализм, активно разжигаемый Милошевичем в Сербии, лишь усилил сепаратистские движения в других республиках, которые видели в его политике попытку создания «Великой Сербии» — государства, которое бы объединяло все территории, населенные сербами, под сербским руководством. В Хорватии и Словении, где националистические настроения также были на подъеме, требования независимости начали звучать все громче. В 1991 году, после проведения референдумов, обе республики объявили о своей независимости, что послужило началом кровопролитного конфликта, который разразился в регионе.

Начало Югославских войн и провозглашение независимости республик

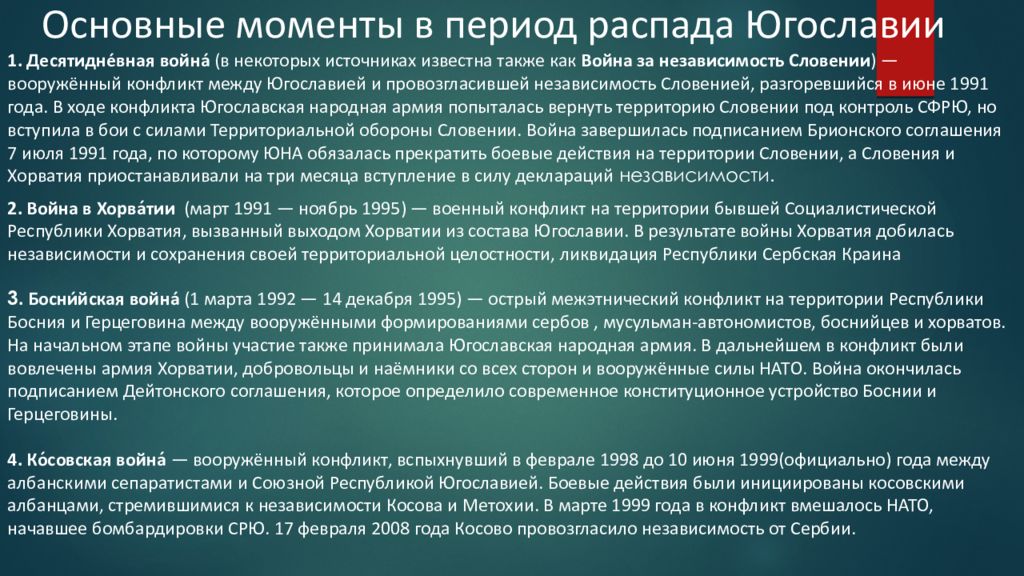

Распад Югославии в начале 1990-х годов сопровождался серией вооруженных конфликтов, известных как Югославские войны, которые стали одними из самых жестоких и кровопролитных событий в Европе после Второй мировой войны. Начало этим войнам было положено провозглашением независимости Словении и Хорватии в 1991 году, что вызвало острую реакцию сербского руководства во главе со Слободаном Милошевичем, стремившегося сохранить федерацию под сербским контролем.

Конфликт начался с того, что 25 июня 1991 года Словения и Хорватия одновременно объявили о своей независимости, основываясь на результатах проведенных референдумов, где подавляющее большинство граждан проголосовало за выход из состава Югославии. Эти шаги стали прямым вызовом центральной власти и привели к моментальному обострению политической обстановки в стране. Югославская народная армия (ЮНА), контролируемая преимущественно сербами, была введена в республики для подавления стремлений к независимости.

Первым театром военных действий стала Словения, где ЮНА предприняла попытку восстановить контроль над пограничными пунктами и стратегическими объектами. Однако война в Словении длилась недолго — всего десять дней. Это было связано с тем, что в республике не проживало значительного сербского меньшинства, и потому интересы Милошевича в Словении были относительно слабы. После кратковременных боев, в которых погибло около 70 человек, стороны заключили перемирие, а Словения фактически добилась независимости без значительных потерь.

Ситуация в Хорватии была значительно сложнее. Здесь проживало большое сербское меньшинство, которое не поддерживало независимость республики и видело в этом угрозу своим правам. Эти сербы, при поддержке ЮНА и сербских националистических движений, организовали собственные вооруженные силы и начали боевые действия против хорватской власти. Конфликт быстро перерос в полноценную войну, получившую название Война за независимость Хорватии. Бои отличались крайней жестокостью, сопровождались этническими чистками и массовыми убийствами как среди хорватов, так и среди сербов.

Города Вуковар и Дубровник стали символами этого конфликта. Вуковар, осажденный сербскими силами в течение нескольких месяцев, был практически полностью разрушен, и тысячи мирных жителей стали жертвами нападений. Дубровник, памятник культурного наследия ЮНЕСКО, также подвергался интенсивным обстрелам, что вызвало международное осуждение и привлекло внимание мирового сообщества к происходящему в Югославии.

Тем временем, в международной дипломатии шли попытки урегулировать ситуацию. Европейское сообщество (позднее Европейский союз) и ООН предпринимали попытки заключить мирные соглашения и предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта, однако мирные инициативы нередко срывались из-за нарастающей межэтнической ненависти и политических амбиций лидеров.

Эти события стали лишь началом долгого периода нестабильности и конфликтов, охвативших Балканы. Война в Хорватии затянулась на несколько лет, повлекла за собой многочисленные жертвы среди гражданского населения и привела к масштабным разрушениям.

Боснийская война и трагедия этнических чисток

Наиболее трагическим и жестоким эпизодом распада Югославии стала Боснийская война, разразившаяся в 1992 году и продлившаяся до конца 1995 года. Этот конфликт отличался своей масштабностью и зверствами, совершенными против мирного населения, особенно в виде этнических чисток и массовых убийств. Боснийская война не только разрушила саму Боснию и Герцеговину, но и стала трагедией для всего региона, навсегда изменив политическую и этническую карту Балкан.

После того как Словения и Хорватия провозгласили независимость, Босния и Герцеговина оказалась в ситуации, когда три основные этнические группы — боснийцы (мусульмане), сербы и хорваты — оказались в состоянии острого политического конфликта. Боснийцы стремились к независимости от Югославии, сербы же, проживающие в Боснии, стремились остаться в едином государстве под сербским руководством, а хорваты высказывали различные взгляды, в том числе стремление к присоединению части территорий к Хорватии.

Конфликт обострился в марте 1992 года, когда Босния и Герцеговина провела референдум, на котором большинство населения проголосовало за независимость. Сербское меньшинство, отказавшееся участвовать в голосовании, не признало его результаты, а вскоре после провозглашения независимости начались вооруженные столкновения между этническими группами.

Война в Боснии характеризовалась сложной структурой боевых действий, в которой участвовали боснийские мусульмане, боснийские сербы и боснийские хорваты, каждый из которых преследовал свои цели. Одним из самых страшных явлений этого конфликта стали этнические чистки — массовые убийства и изгнание целых групп населения по этническому признаку. Сербские силы, возглавляемые Республикой Сербской под руководством Радована Караджича и генерала Ратко Младича, начали широкомасштабную кампанию этнических чисток, направленную против боснийцев и хорватов. В ответ боснийские и хорватские силы также начали свои кампании против сербского населения, хотя масштаб их действий был менее значителен.

Самым известным и трагическим эпизодом войны стала резня в Сребренице в июле 1995 года. Сребреница, объявленная ООН зоной безопасности, была окружена сербскими войсками, и, несмотря на присутствие голландского миротворческого контингента, тысячи боснийских мужчин и мальчиков были убиты сербскими силами. Этот акт был признан международными трибуналами как геноцид, что оставило неизгладимый след в мировой истории и продемонстрировало неспособность международного сообщества предотвратить столь ужасное преступление.

Международное вмешательство в Боснийскую войну было запоздалым, но в конечном итоге решающим фактором, приведшим к окончанию конфликта. Западные державы, в особенности США, начали активные дипломатические и военные усилия по прекращению войны. В 1995 году при поддержке НАТО были проведены авиационные удары по позициям сербских войск, что вынудило стороны сесть за стол переговоров.

В декабре 1995 года был подписан Дейтонский мирный договор, который положил конец Боснийской войне. По этому соглашению Босния и Герцеговина была признана независимым государством, однако внутри нее было создано сложное политическое устройство, включающее две автономные части — Федерацию Боснии и Герцеговины (боснийско-хорватское образование) и Республику Сербскую. Война унесла более 100 тысяч жизней и оставила миллионы людей без крова, навсегда изменив демографическую и политическую карту Балканского региона.

Последствия распада Югославии для региона и мира

Распад Югославии оставил глубокий след не только в истории Балкан, но и в международных отношениях, став болезненным уроком для всего мира. Югославские войны привели к масштабным человеческим потерям, разрушениям и экономическому упадку, который ощущается в республиках бывшей Югославии до сих пор. Примерно 140 тысяч человек погибли, миллионы были вынуждены покинуть свои дома, а разрушенные города и деревни восстановливались десятилетиями.

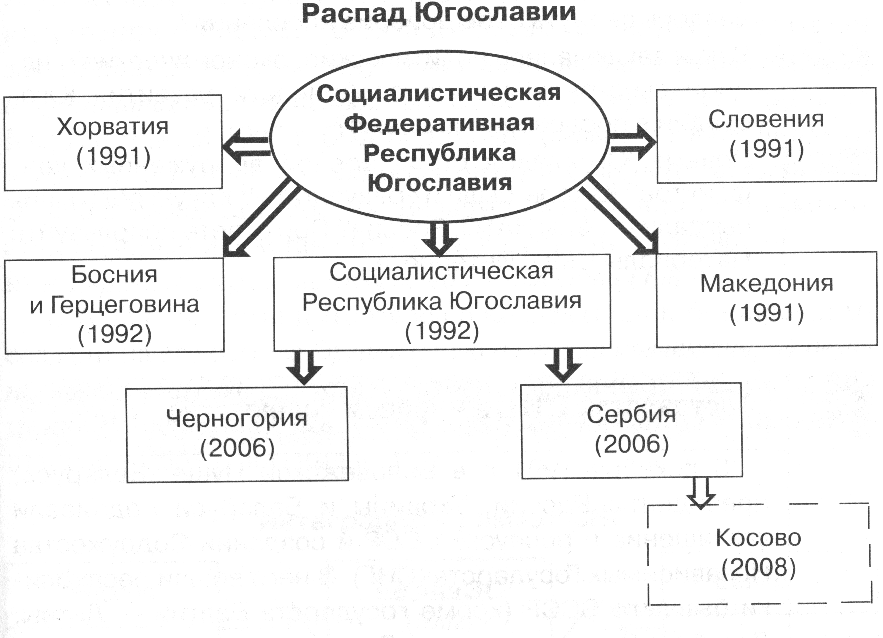

Одним из ключевых последствий распада стало изменение политической карты Балкан. Вместо одной многонациональной федерации появилось несколько независимых государств: Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Македония, Черногория и Сербия. Каждый из этих государств пошел своим путем, но многие из них продолжают сталкиваться с последствиями военных конфликтов, в том числе с проблемами этнических и территориальных споров, экономической нестабильности и политической фрагментации.

Босния и Герцеговина, разделенная на две автономные части, продолжает ощущать последствия сложного политического устройства, которое создавалось в рамках Дейтонского соглашения. Влияние национализма и этнических разногласий до сих пор ощущается, создавая политические и экономические трудности. Косово, бывший автономный край Сербии, провозгласил независимость в 2008 году, что также стало очередной точкой напряженности в регионе, так как Сербия и некоторые другие государства не признали его суверенитет.

Международное сообщество, включая Организацию Объединенных Наций и Европейский Союз, было вынуждено вмешиваться в конфликты на Балканах, что продемонстрировало необходимость более эффективных механизмов для предотвращения подобных кризисов в будущем. Военные операции НАТО и международные миротворческие миссии стали важным компонентом в стабилизации региона, но их недостатки также вызвали критику за неоперативность в предотвращении массовых трагедий, таких как резня в Сребренице.

Сегодня бывшие югославские республики стремятся интегрироваться в Европейский Союз и НАТО, видя в этом гарантию безопасности и экономического процветания. Словения и Хорватия уже стали членами ЕС, другие страны продолжают двигаться в этом направлении, однако этот процесс осложнен как внутренними проблемами, так и международными спорами.

Распад Югославии остается болезненной темой для многих людей, переживших эти трагические события. Память о войнах, этнических чистках и разрушенных городах продолжает влиять на отношения между народами региона, но также становится важным уроком о том, как важно сохранять мир и стабильность в условиях многонациональных государств.

Влияние распада Югославии также вышло за пределы Балканского полуострова, став важным прецедентом в изучении конфликтов, возникающих в многонациональных обществах. Этот исторический эпизод стал символом того, к каким катастрофическим последствиям могут привести этнические противоречия, национализм и политические амбиции, если они не будут решаться мирным путем.

Для нас важна актуальность и достоверность информации. Если вы обнаружили ошибку или неточность, пожалуйста, сообщите нам. Выделите ошибку и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.