Реформа земского самоуправления, проведенная в Российской империи в 1864 году, стала важнейшей вехой на пути к модернизации управления страной. Внедрение земских учреждений, призванных решать задачи местного значения, отвечало потребностям общества в самоуправлении, особенно после крестьянской реформы 1861 года, освободившей миллионы людей от крепостной зависимости. Новая система управления позволила вовлечь в управление не только дворянство, но и представителей других сословий, что способствовало развитию социальной активности и ответственности среди населения. Реформа имела глубокие социальные и политические последствия, заложив основы для будущих преобразований и оказав значительное влияние на российское общество.

Предпосылки реформы земского самоуправления

XIX век стал периодом значительных перемен для Российской империи. После продолжительного времени жесткого сословного деления и крепостного права страна постепенно оказалась на пороге социальных и политических реформ, которые назревали под влиянием как внутренних потребностей, так и внешних факторов. Политическая и экономическая ситуация того времени во многом способствовала необходимости перемен в управлении, и особенно — в системе местного самоуправления.

Одним из наиболее важных событий, подготовивших почву для реформ, стало отмена крепостного права в 1861 году, когда миллионы крестьян получили личную свободу, что неизбежно изменило их положение и экономические возможности. Эмансипация крестьян, долгое время зависевших от помещиков и центральной власти, требовала новых форм управления, которые позволили бы им адаптироваться к условиям свободного труда и самостоятельного хозяйствования. Однако, вместе с правами на землю и личную свободу, крестьянство столкнулось с рядом трудностей, связанных с отсутствием управленческих навыков, опыта в ведении самостоятельного хозяйства и, самое главное, прав на полноценное участие в местном управлении.

Кроме того, в условиях расширяющейся экономики и усиления внешнеполитических вызовов нарастало давление на центральные органы власти, вынужденные искать более гибкие способы управления обширными территориями империи. В этот период необходимость эффективного распределения ресурсов, а также обеспечение стабильности и порядка в регионах стали особенно актуальными. Ослабление роли централизованного управления в ряде сфер стало логичным шагом для решения этих задач, и для этого требовалось создать новую систему местных органов самоуправления.

Влияние Запада также не осталось без внимания. Европейские страны в то время активно внедряли институты самоуправления, что позволяло повысить участие населения в управлении и ответственности за местные нужды. Российские власти, несмотря на сохраняющийся авторитарный режим, понимали значимость таких перемен и стремились адаптировать некоторые элементы западного опыта в российские реалии. Местное самоуправление рассматривалось как способ развить чувство ответственности и социальной солидарности среди населения, а также как способ снизить напряженность в регионах, что особенно важно для такой многонациональной и территориально разнообразной страны, как Российская империя.

Таким образом, реформа земского самоуправления стала логическим ответом на целый комплекс социально-экономических вызовов: крестьянская реформа потребовала новых форм участия населения в управлении, рост территорий империи — более гибкого и эффективного управления, а влияние Европы — развития системы местного самоуправления. Все эти факторы сделали реформу необходимой и подготовили общество к ее восприятию и реализации.

Основные положения и цели земской реформы

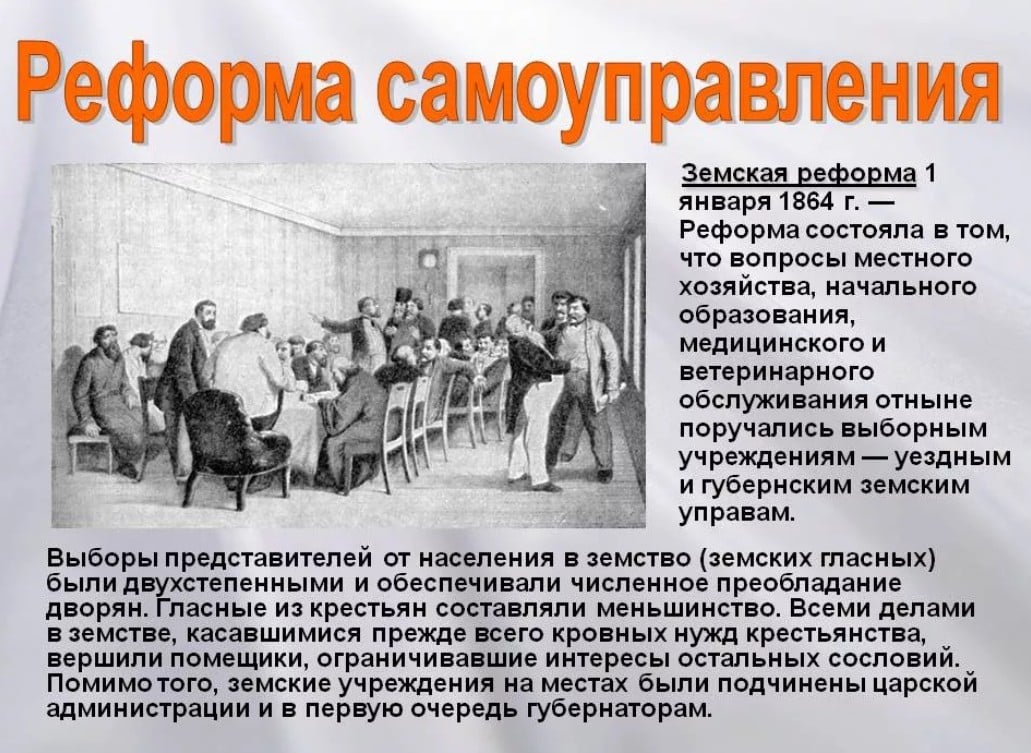

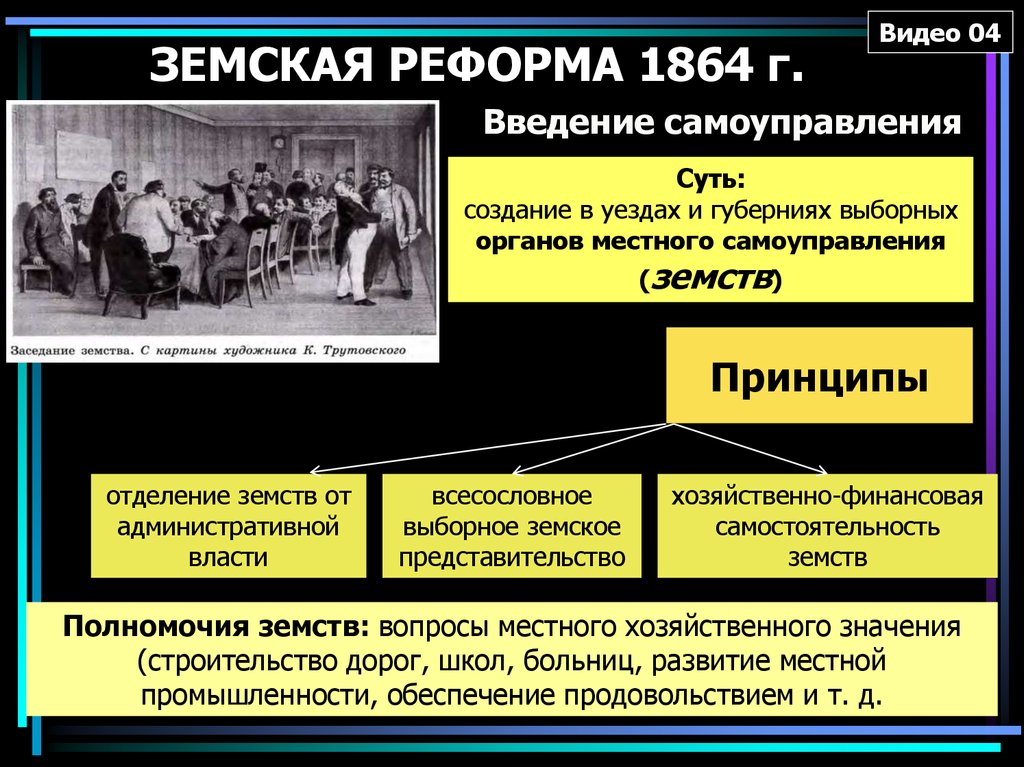

Реформа земского самоуправления, официально утверждённая указом императора Александра II в 1864 году, представляла собой важное новшество в управлении Российского государства. Основная идея реформы заключалась в том, чтобы передать часть полномочий центральных органов власти на места, внедрив систему местного самоуправления через земские учреждения. Эти изменения позволили населению участвовать в решении вопросов местного значения, укрепляя связь между государством и обществом.

Ключевые положения реформы включали создание земств — выборных органов, действовавших на уровне губерний и уездов. В каждом уезде и губернии учреждались земские собрания и управы, которые представляли собой своеобразные местные парламенты и исполнительные органы. Эти структуры наделялись правом собирать налоги, распределять средства и заниматься делами, имеющими важное значение для региона. Земские собрания, состоящие из представителей различных сословий — дворян, крестьян и городских жителей, — имели возможность выдвигать инициативы и принимать решения по ключевым вопросам местного значения.

Целью реформы было развитие в России системы гражданского общества, где люди могли бы сами участвовать в управлении своей жизнью. Важнейшая роль земств заключалась в обеспечении благосостояния населения и поддержании общественного порядка. Сфера их ответственности охватывала вопросы образования, здравоохранения, дорожного строительства, местной торговли и промышленности. Земства занимались строительством школ и больниц, созданием общественных библиотек и аптек, что значительно улучшило условия жизни в регионах и способствовало социальной модернизации. Таким образом, главная цель реформы — не только административная, но и просветительская, направленная на повышение уровня жизни и развитие общества в целом.

Также важной задачей земств стало управление местными налогами. Центральная власть предоставила земствам право на самостоятельное взимание сборов и налогов, что давало финансовую независимость и способствовало более рациональному расходованию средств на нужды регионов. В то же время это позволило создавать ощутимые экономические стимулы для развития местных хозяйств. Однако финансирование оставалось серьёзной проблемой для многих земств: не всегда было достаточно средств для решения всех задач, и это ограничивало возможности самоуправления.

Реформа также имела политическое значение, так как являлась шагом к более демократическому управлению страной. Хотя центральная власть сохранила за собой право контроля и ограничивала полномочия земств, введение выборного процесса и возможность различных слоёв населения участвовать в обсуждении местных вопросов стали важным прецедентом для будущих преобразований. Земская реформа способствовала развитию общественной активности и привела к формированию общественных сил, которые в дальнейшем окажут влияние на социально-политическую жизнь страны.

Таким образом, основными положениями земской реформы стали учреждение выборных органов, децентрализация власти, передача части полномочий на местный уровень и содействие развитию регионов. Внедрение этой системы дало новый импульс для социальной и экономической жизни на местах, что способствовало постепенному развитию гражданского общества в Российской империи.

Структура и принципы работы земских учреждений

Земские учреждения, созданные в рамках реформы 1864 года, представляли собой уникальную по тем временам структуру местного самоуправления, которая сочетала в себе элементы представительства и исполнительной власти. Земства разделялись на два уровня — уездные и губернские, каждый из которых имел свои специфические функции, однако оба уровня работали над общими задачами социального и экономического развития регионов.

Организация земских собраний и управ

В основе земской структуры находились земские собрания — своеобразные «местные парламенты», в которые избирались представители от разных сословий: дворян, крестьян и горожан. Этот представительный орган был ответственен за определение приоритетов и направлений работы в регионе, распределение бюджетных средств и контроль за реализацией программ. Земские собрания формировались путем выборов, и этот процесс отличался уникальностью для своего времени: он позволял участвовать в управлении не только дворянам, но и крестьянам, что создавало основу для более демократического взаимодействия между сословиями.

Уезды и губернии, где действовали земские собрания, были подотчетны управам — исполнительным органам земства. Именно управы непосредственно реализовывали решения, принимаемые собранием, и управляли повседневной деятельностью земства, будь то строительство школ, обеспечение больниц или поддержка аграрных проектов. Управы включали председателя и несколько членов, которые отвечали за отдельные направления деятельности. Такая структура управления способствовала развитию местных инициатив и ответственности, поскольку решения принимались с учетом конкретных нужд и условий региона.

Порядок избрания членов земских учреждений

Избирательная система, введённая реформой, была новшеством для Российской империи. Представители в земские собрания избирались по куриальной системе, где избиратели делились на три курии: дворянскую, городскую и крестьянскую. Хотя дворянство обладало наибольшим весом в этой системе, крестьянство и городские жители также получали право голоса и могли влиять на решения земских собраний. Такое распределение позволило учитывать интересы различных социальных групп, хотя и сохраняло определенные сословные ограничения. Процесс выборов проходил в несколько этапов, и каждое сословие избирало своих представителей, что создавало баланс интересов и защищало от монополии одной социальной группы.

Взаимоотношение между земствами и центральной властью

Земские учреждения, хотя и обладали определенной самостоятельностью, всё же находились под контролем центральной власти. Государственные инспекторы следили за деятельностью земств и имели право вмешиваться в их работу, если решения противоречили интересам государства. Такие ограничения отражали стремление центральной власти не допустить излишнего расширения полномочий местного самоуправления и сохранить контроль над регионом.

Тем не менее, несмотря на ограничения, земства имели достаточно широкий круг обязанностей, что позволило им значительно влиять на жизнь местных сообществ. Центральная власть ожидала, что земства будут работать над улучшением условий в губерниях и уездах, что в долгосрочной перспективе позволит уменьшить нагрузку на государственную систему управления. Таким образом, земства стали своеобразным компромиссом между децентрализацией и сохранением государственного контроля.

Итоги внедрения структуры земских учреждений

Система земских собраний и управ предоставила возможность региональным элитам и обычным жителям принимать участие в решении локальных проблем. Такая структура позволила учесть специфику каждого региона, что сделало земства важными звеньями местного управления. Принципы работы земских учреждений, включающие представительность, исполнение решений на местах и взаимодействие с центральной властью, превратили их в уникальный инструмент для реализации местных нужд и способствовали укреплению социальной сплочённости и ответственности населения.

Таким образом, земская структура и принципы её работы стали важным шагом в развитии российского общества, направленным на формирование основ гражданского самоуправления.

Деятельность земских органов и их достижения

Земские учреждения Российской империи, благодаря своим обширным полномочиям и свободе в решении многих местных вопросов, стали значительным фактором социального и экономического развития регионов. За годы своей деятельности земства смогли достичь впечатляющих результатов в различных сферах, оставив ощутимый след в истории местного самоуправления России. Земства занимались не только повседневными административными делами, но и вносили вклад в развитие образования, здравоохранения, сельского хозяйства и инфраструктуры.

Вклад земств в развитие инфраструктуры

Одной из приоритетных задач земских органов было улучшение региональной инфраструктуры, что было особенно важно в условиях обширной и разнообразной по климатическим и географическим условиям страны. Земства активно занимались строительством и ремонтом дорог, мостов и путепроводов, что существенно улучшало транспортное сообщение между деревнями и городами. Кроме того, они инициировали проекты по благоустройству сел и уездных центров, занимаясь освещением улиц, созданием общественных колодцев и другими инфраструктурными объектами, необходимыми для повседневной жизни. Эти меры способствовали как развитию сельского хозяйства, так и росту местной торговли, создавая условия для экономического подъёма и улучшения качества жизни населения.

Улучшение медицинского обслуживания

Земства сыграли важную роль в улучшении системы здравоохранения, предоставляя медицинские услуги там, где ранее они практически отсутствовали. Одним из крупнейших достижений земских органов стало открытие земских больниц и медицинских пунктов в отдалённых сельских районах, что позволило жителям этих мест получать квалифицированную медицинскую помощь. Земства финансировали строительство больниц, нанимали врачей и медицинский персонал, организовывали бесплатную или недорогую медицинскую помощь для нуждающихся слоёв населения. Благодаря этим усилиям существенно снизилась смертность от инфекционных заболеваний, таких как холера и тиф, которые были распространены в России в XIX веке. Врачи, работающие в земских больницах, также вели санитарно-просветительскую работу среди крестьян, обучая их основам гигиены и профилактики болезней.

Развитие образования и просвещения

Образование стало одной из центральных сфер деятельности земских учреждений. Земства стремились к тому, чтобы образовательные возможности стали доступными для широких слоёв населения, особенно для крестьян, которые ранее практически не имели доступа к систематическому обучению. Земские школы, финансируемые и организованные местными органами, стали основным источником начального образования в сельской местности. В этих школах дети получали базовые знания по арифметике, грамоте, основам естественных наук, что способствовало общему повышению уровня образованности населения. Многие земства также открывали общественные библиотеки, читальни и народные дома, которые становились центрами культурной жизни в сельских районах. В некоторых уездах были введены курсы для взрослых, направленные на ликвидацию безграмотности среди взрослого населения.

Земская статистика и её значение

Земства не только занимались решением текущих проблем, но и вели статистические исследования, собирая данные о населении, сельском хозяйстве, здравоохранении и экономике своих регионов. Земская статистика, которую часто называли «золотым фондом» российских социально-экономических данных, стала важным источником информации для дальнейшего планирования и принятия решений на всех уровнях власти. Благодаря таким исследованиям правительство и земства могли отслеживать изменения в социальной и экономической жизни населения, определять наиболее острые проблемы и разрабатывать целевые программы для их решения. Статистические данные также были полезны для учёных и аналитиков, которые изучали российскую деревню, уровень жизни крестьян и общую социальную динамику.

Поддержка сельского хозяйства и местной экономики

Земства играли важную роль в развитии сельского хозяйства и местной экономики. Они предоставляли крестьянам агротехнические консультации, вводили новые методы обработки земли, организовывали сельскохозяйственные ярмарки и курсы для повышения квалификации. Благодаря этим мерам происходило постепенное повышение урожайности и эффективности ведения сельского хозяйства, что, в свою очередь, способствовало улучшению благосостояния населения. Земства также помогали создавать кооперативы и другие формы хозяйственных объединений, поддерживали инициативы, направленные на улучшение условий труда и повышение производительности.

Таким образом, деятельность земских органов охватывала широкий спектр задач и проблем, направленных на улучшение жизни в регионах. Они внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие страны, став важными агентами прогресса и модернизации. Земская реформа помогла заложить основы для дальнейшего развития регионального управления, укрепить инфраструктуру и обеспечить население важнейшими социальными услугами.

Проблемы и ограничения земского самоуправления

Несмотря на значительные достижения земских учреждений, их работа сопровождалась множеством трудностей и ограничений, которые во многом сдерживали их потенциал. Земская реформа, хотя и стала важным шагом к модернизации системы местного управления, оставила за земствами не только новые возможности, но и весомые проблемы, затруднявшие эффективную реализацию их задач.

Ограничения в правах и зависимость от центральной власти

Один из главных недостатков реформы заключался в том, что земства, обладая определённой автономией, всё же находились под жёстким контролем центральных властей. Они должны были отчитываться перед губернским начальством, которое могло вмешиваться в их деятельность, останавливать или корректировать решения земских собраний. Государственные инспекторы имели право приостанавливать те решения, которые, по их мнению, противоречили интересам империи или не соответствовали установленным правилам. Такая система ограничивала самостоятельность земств, не давая им полной свободы действий в решении насущных проблем регионов, что нередко становилось причиной неудовлетворённости среди представителей земских собраний.

Кроме того, земские учреждения не имели возможности напрямую влиять на стратегические решения, принимаемые в Петербурге, даже если они касались их регионов. В этом смысле земства оставались ограниченными в своих правах, особенно когда речь шла о серьёзных вопросах, требующих значительных ресурсов или политических изменений. Центральная власть не хотела терять полный контроль над регионами, опасаясь чрезмерной независимости местных органов управления, что особенно ощущалось на фоне усиления оппозиционных настроений в стране.

Проблемы финансирования и дефицит средств

Финансовая независимость, задекларированная в ходе реформы, оставалась скорее теоретической. Земства могли собирать налоги, но их доходы часто оказывались недостаточными для выполнения всех возложенных на них задач. Поддержание инфраструктуры, строительство больниц и школ, проведение статистических исследований и социальная помощь — все эти сферы требовали значительных средств, которых не хватало. В результате многие проекты оставались на стадии замысла или реализовывались лишь частично.

Земства находились в постоянном поиске дополнительных источников дохода, что нередко приводило к конфликтам с местными жителями, особенно крестьянами, которые чувствовали себя перегруженными налогами. Некоторые земские учреждения даже брали кредиты, чтобы покрыть дефицит средств, однако это приводило к долговым обязательствам, усугубляющим их финансовое положение. Зависимость от субсидий центральной власти ставила земства в неудобное положение, заставляя их искать компромиссы и принимать не всегда выгодные условия.

Критика со стороны дворянства и оппозиции

Реформа вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Дворянство, которое долгое время обладало монопольным правом на управление регионами, восприняло нововведения с опасением и даже недовольством. Представители старых аристократических семей видели в земствах угрозу своей власти и влияния, так как новая система уравнивала их с другими сословиями. Хотя дворяне имели значительное представительство в земских собраниях, сам принцип включения крестьян и горожан в управление вызывал их неприязнь. Некоторые дворяне открыто выступали против земских учреждений, считая их излишним вмешательством в традиционные устои.

Оппозиционные силы, в свою очередь, видели в земствах некое подобие демократического института, который мог бы способствовать реформам и даже политическим изменениям в стране. Однако, ограниченные в своих правах, земства не могли стать инструментом для продвижения более радикальных перемен, что разочаровывало либеральные и прогрессивные круги общества. Они критиковали центральную власть за излишний контроль над земствами и за то, что реформы не дошли до уровня, способного кардинально изменить систему управления.

Бюрократические и организационные сложности

Деятельность земских органов сопровождалась значительным количеством бюрократических сложностей. Процедуры принятия решений, отчётности и взаимодействия с центральной властью часто занимали много времени и ресурсов. Земские учреждения были вынуждены следовать многочисленным регламентам и процедурам, что затрудняло оперативное реагирование на проблемы. В некоторых случаях бюрократические процедуры становились настолько сложными, что земства тратили значительные средства на содержание управленческого аппарата вместо того, чтобы направлять их на реализацию важных проектов.

Социальное неравенство и его влияние на деятельность земств

Несмотря на попытку создать систему, включающую все сословия, земства не смогли полностью избавиться от социального неравенства. Дворянство по-прежнему доминировало в принятии решений, особенно на уровне губерний, что создавало разрыв между разными социальными группами. Крестьяне, составлявшие большую часть населения, часто ощущали себя обделёнными, не имея возможности полноценно участвовать в управлении и в полной мере влиять на решения. Это приводило к недоверию и даже конфликтам между слоями общества, особенно в тех уездах, где дворяне игнорировали интересы крестьян.

Таким образом, несмотря на значительные успехи, земская реформа столкнулась с множеством проблем и ограничений. Земские учреждения, выполняя важные социальные функции, оставались под давлением и контролем центральной власти, испытывали дефицит средств и сталкивались с критикой со стороны различных слоёв общества. Эти трудности мешали земствам в полной мере реализовать свой потенциал и сделали их работу сложной и противоречивой, но всё же заложили основу для дальнейших изменений в системе местного управления.

Земская реформа и её влияние на дальнейшее развитие местного самоуправления в России

Земская реформа 1864 года оставила неизгладимый след в истории Российской империи, заложив важные основы для дальнейшего развития местного самоуправления. Этот смелый шаг к децентрализации государственного управления и вовлечению населения в общественные дела изменил социальную и политическую атмосферу, способствуя формированию нового общественного сознания и значительным изменениям в управленческой системе страны.

Последствия реформы для политической и социальной жизни России

Земская реформа стала одним из важнейших событий эпохи «Великих реформ» Александра II, которые кардинально изменили жизнь в Российской империи. Введение земств позволило людям, особенно представителям среднего и высшего сословий, активнее участвовать в общественной жизни, неся ответственность за местные вопросы и улучшение условий жизни в своих регионах. Работа в земствах развивала управленческие навыки, формировала чувство общественного долга и учила ответственности за происходящее на местах. Это положительно повлияло на общественное сознание и способствовало появлению новых общественных деятелей и политически активных групп.

Реформа также дала толчок к зарождению гражданского общества. В земствах появились кружки и общественные объединения, занятые решением различных социальных задач, от улучшения медицинского обслуживания до просветительской деятельности. К началу XX века многие члены земств стали политически активными, поддерживая либеральные идеи и выступая за расширение прав и свобод. Земства фактически превратились в школы политического активизма, где зарождалась будущая российская интеллигенция и где накапливался опыт, пригодный для более широких политических преобразований.

Влияние земского самоуправления на российские революционные движения

В конце XIX века земства стали одними из центров формирования либеральной оппозиции, направленной против авторитарного режима. Многие земцы активно выступали за политические реформы, стремясь к расширению прав земств и созданию более демократической системы управления. Земства открыто обсуждали вопросы прав и свобод, социальной справедливости и справедливого распределения ресурсов, что отражало нарастающие революционные настроения. Члены земств участвовали в создании политических движений и партий, таких как конституционные демократы, которые активно выступали за создание конституционной монархии.

К началу XX века в земствах нарастало недовольство ограничениями, наложенными на их полномочия центральной властью. В 1905 году, в разгар революции, земцы принимали участие в создании различных общественных и политических союзов, направленных на расширение прав и свобод. Эти события отразили накопившееся недовольство и потребность в дальнейших реформах, а земства стали площадкой для формирования нового типа политического мышления и зарождения движения за конституционные изменения.

Наследие земской реформы в XX веке и её роль в становлении местного управления

Хотя земская система претерпела значительные изменения после революций 1917 года и была окончательно упразднена с установлением советской власти, её наследие не исчезло. Земские учреждения оставили важный след в истории российского местного самоуправления, показав, что децентрализованная система управления может быть эффективной и способной к самостоятельному развитию. Идеи, заложенные земской реформой, продолжали оказывать влияние на российскую государственность, и некоторые из них нашли отражение в системе местного управления в советское время, а позже — в российской федеративной системе.

В современном российском местном управлении до сих пор ощущается отголосок земской реформы, которая остаётся примером важной попытки передать часть полномочий на региональный уровень и привлечь общественность к управлению. Хотя нынешняя система во многом отличается от земской, её исторический опыт продолжает служить доказательством того, что участие местного населения в управлении является важным фактором устойчивого и стабильного развития страны.

Итоговое влияние на развитие российской государственности

Земская реформа оказала значительное влияние на развитие российской государственности и политической культуры. Она стала первым шагом на пути к демократическим преобразованиям, несмотря на все ограничения и трудности. Реформа способствовала развитию гражданского общества, дала начало новым политическим идеям и стала важной школой для будущих российских лидеров. Она продемонстрировала, что местное самоуправление может быть действенным и приносить ощутимую пользу обществу, если ему дать определённую степень свободы и ответственности.

Таким образом, земская реформа 1864 года не только изменила управление на местах, но и оказала длительное воздействие на политическую и общественную жизнь России, заложив основу для формирования современного подхода к местному самоуправлению.

Для нас важна актуальность и достоверность информации. Если вы обнаружили ошибку или неточность, пожалуйста, сообщите нам. Выделите ошибку и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.