Когда-то компьютеры занимали целые комнаты и работали на вакуумных лампах. Но как появились первые электронные вычислительные машины, кто их создавал, и почему их разработка изменила ход истории?

Первые шаги к вычислительным машинам

До появления электронных вычислительных машин человечество веками искало способы облегчить математические расчёты. Счётные палочки, абак, механические калькуляторы – всё это были ступени к созданию более сложных вычислительных устройств.

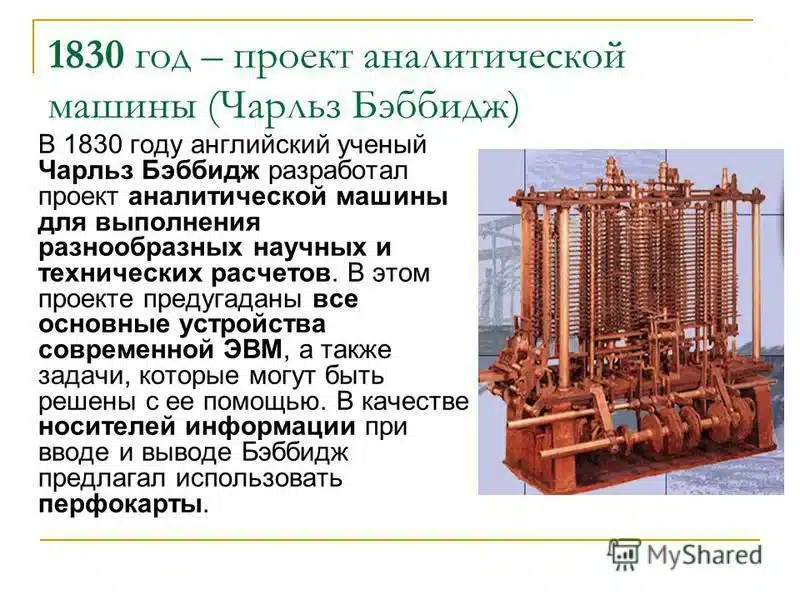

В начале XIX века английский математик Чарльз Бэббидж разработал проект «аналитической машины», которая, по сути, являлась первым концептом программируемого компьютера. Она должна была работать на перфокартах, подобно ткацким станкам Жаккара, и выполнять сложные вычисления автоматически. К сожалению, из-за технических ограничений того времени её так и не удалось создать.

Позже, в XX веке, появились механические реле и вакуумные лампы, что открыло путь к полностью электронным вычислительным устройствам. Профессор Конрад Цузе в 1941 году в Германии построил первый программируемый компьютер Z3, который использовал двоичную систему счисления и мог выполнять арифметические операции по заданному алгоритму. Однако из-за Второй мировой войны разработка Цузе не получила широкого распространения.

В это же время в США, Великобритании и Советском Союзе активно велись исследования, которые вскоре привели к созданию первых настоящих электронных вычислительных машин, полностью работающих на вакуумных лампах.

ENIAC: гигант, который изменил мир

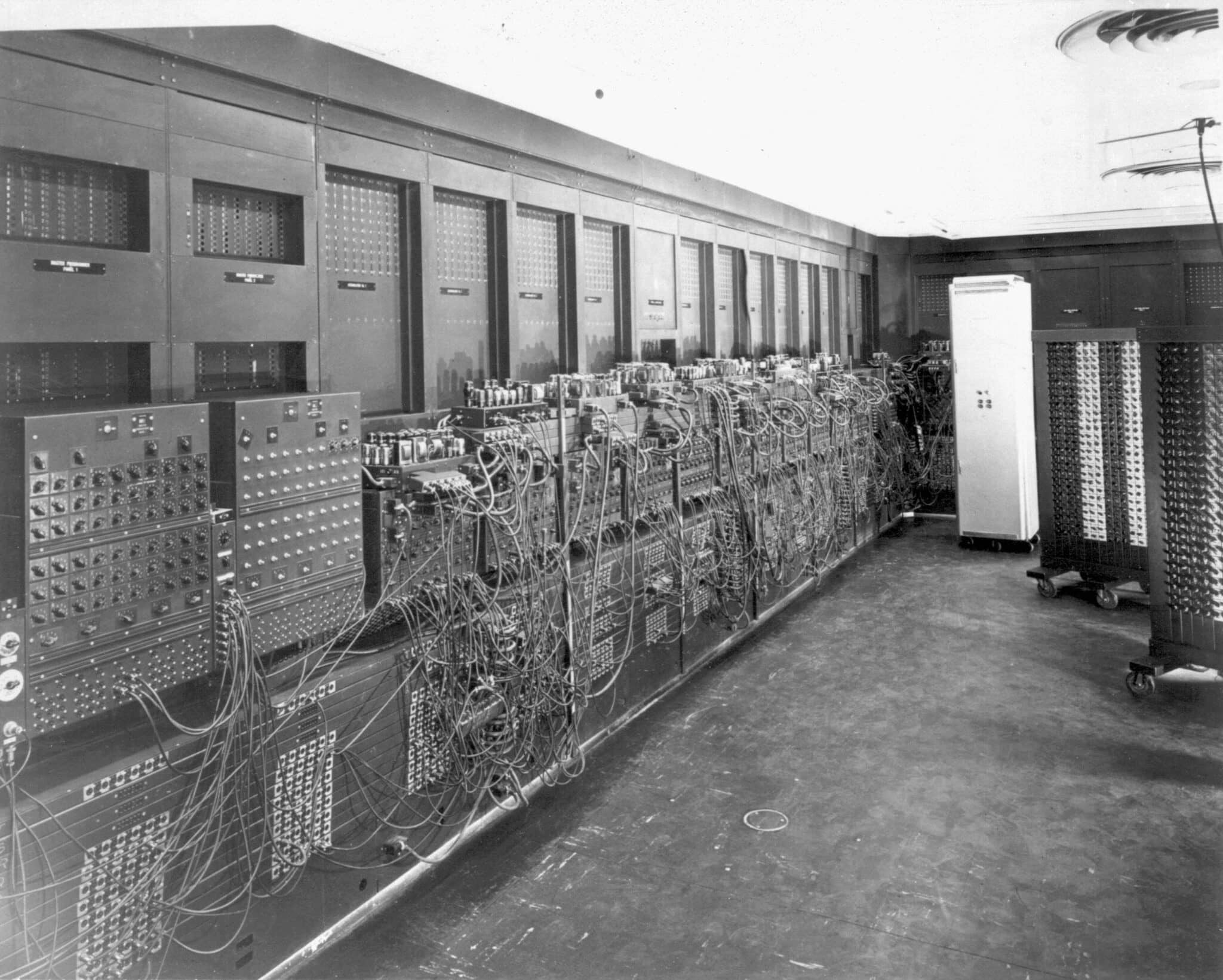

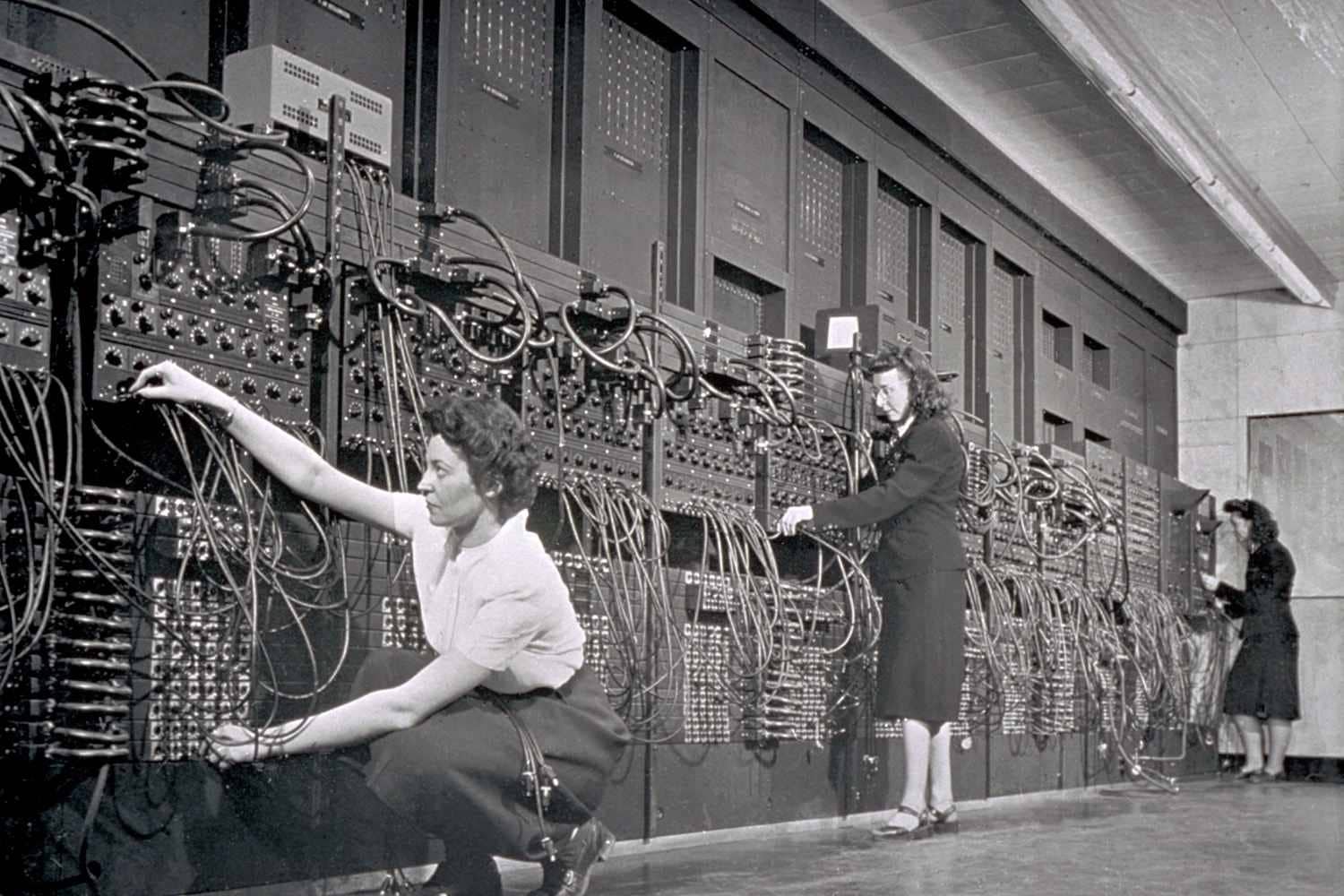

Пожалуй, самой известной первой электронной вычислительной машиной стал ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer), созданный в США в 1943–1945 годах. Эта гигантская машина, разработанная под руководством Джона Преспера Эккерта и Джона Моучли, стала настоящей революцией в вычислительной технике.

Как и зачем создавался ENIAC?

ENIAC разрабатывался во время Второй мировой войны по заказу армии США. Главной задачей машины было быстрое вычисление баллистических таблиц для артиллерийских орудий. До появления ENIAC такие расчёты проводились вручную и могли занимать недели, а иногда и месяцы.

Технические характеристики

ENIAC был огромным – занимал площадь около 167 м² и весил около 27 тонн. В его конструкции использовались 18 000 вакуумных ламп, а также 70 000 резисторов, 10 000 конденсаторов и 5 миллионов паяных соединений.

Несмотря на свои размеры и прожорливость (он потреблял около 150 кВт электроэнергии), ENIAC мог выполнять 5000 сложений и 357 умножений в секунду – скорость, недоступная ни одной механической машине того времени.

Проблемы и особенности работы

ENIAC не имел привычной нам памяти – его программирование осуществлялось вручную путём переключения кабелей и установки переключателей. Перепрограммирование на новую задачу занимало до нескольких недель.

Тем не менее, после завершения войны ENIAC доказал свою полезность не только в военной сфере. Он использовался для моделирования термоядерных реакций, проведения научных вычислений и даже сыграл роль в разработке первых американских атомных бомб.

Хотя ENIAC был громоздким и неудобным, он стал первым шагом в эпоху электронных вычислений. Именно его разработка подтолкнула учёных и инженеров к созданию компьютеров нового поколения, в которых использовались программы, загружаемые из памяти.

Пока США гордились созданием ENIAC, в Советском Союзе тоже велись активные исследования в области электронных вычислительных машин. В условиях послевоенного противостояния двух держав развитие вычислительной техники стало не просто научным прорывом, а стратегическим приоритетом.

Первая советская ЭВМ — МЭСМ

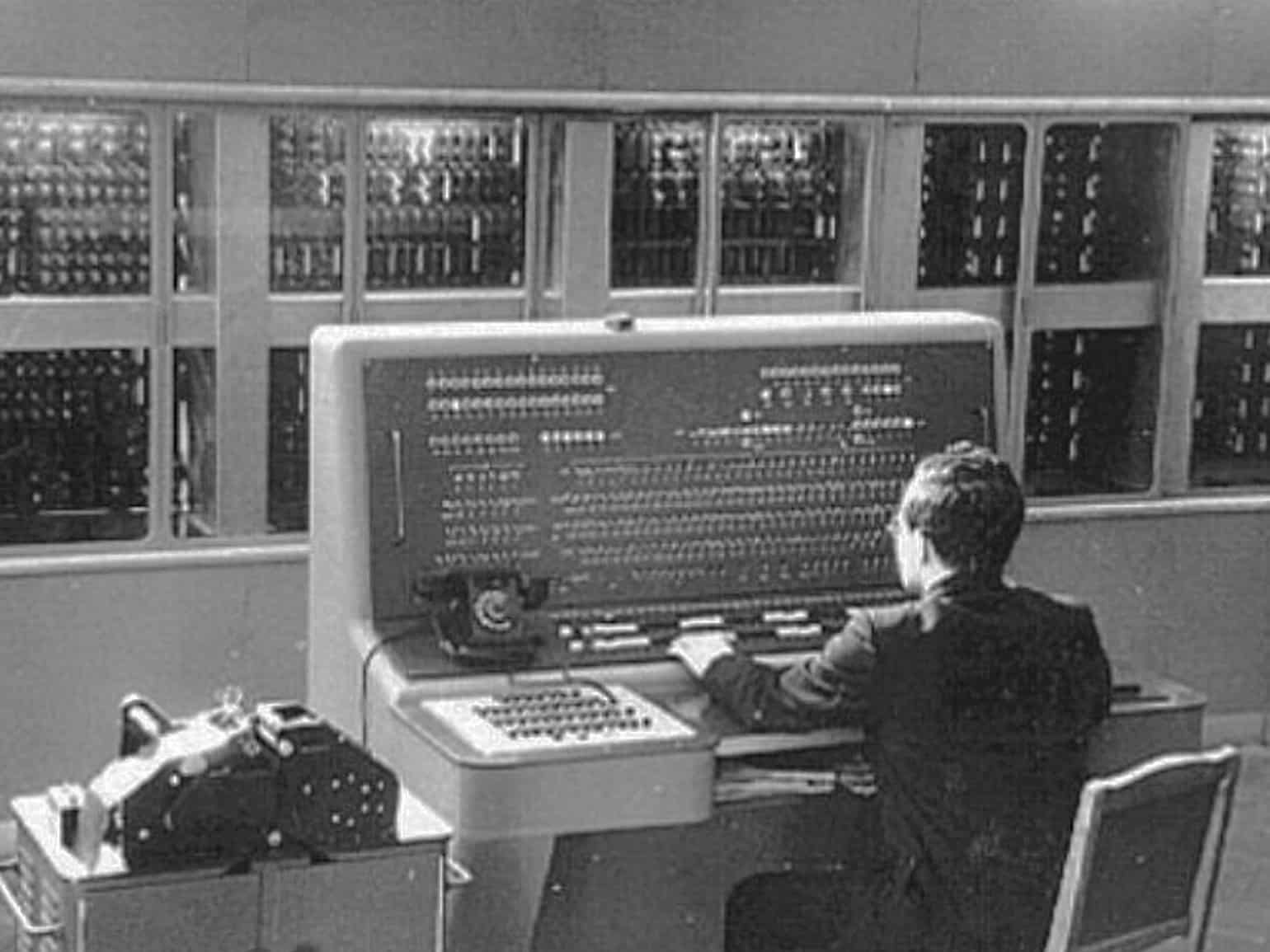

Первым настоящим советским компьютером стала МЭСМ (Малая электронная счётная машина), разработанная в 1948–1951 годах выдающимся советским математиком и инженером Сергеем Лебедевым.

МЭСМ была создана в Киевском институте электромеханики и представляла собой первый в СССР полностью работающий электронный компьютер. Она содержала около 6000 электронных ламп и могла выполнять 3 000 операций в секунду, что было сравнимо с американскими аналогами.

Несмотря на то, что МЭСМ была экспериментальной машиной, она использовалась для решения военных и научных задач, включая расчёты для атомного проекта СССР.

Почему СССР отставал, но догонял?

В отличие от США, где вычислительная техника развивалась в условиях рыночной экономики, в СССР научные разработки были подчинены государственным интересам и шли под грифом «секретно». Это имело свои плюсы и минусы:

Плюсы: Советские разработки получали поддержку на государственном уровне, и, как только техника доказывала свою эффективность, её масштабировали.

Минусы: Жёсткая централизация и секретность замедляли обмен знаниями, а также ограничивали доступ к международному опыту.

Тем не менее, в 1953 году в СССР была создана более мощная машина — БЭСМ-1 (Большая электронная счётная машина). Она уже могла выполнять 8–10 тысяч операций в секунду и стала основой для последующих советских суперкомпьютеров.

Советский ответ Западу

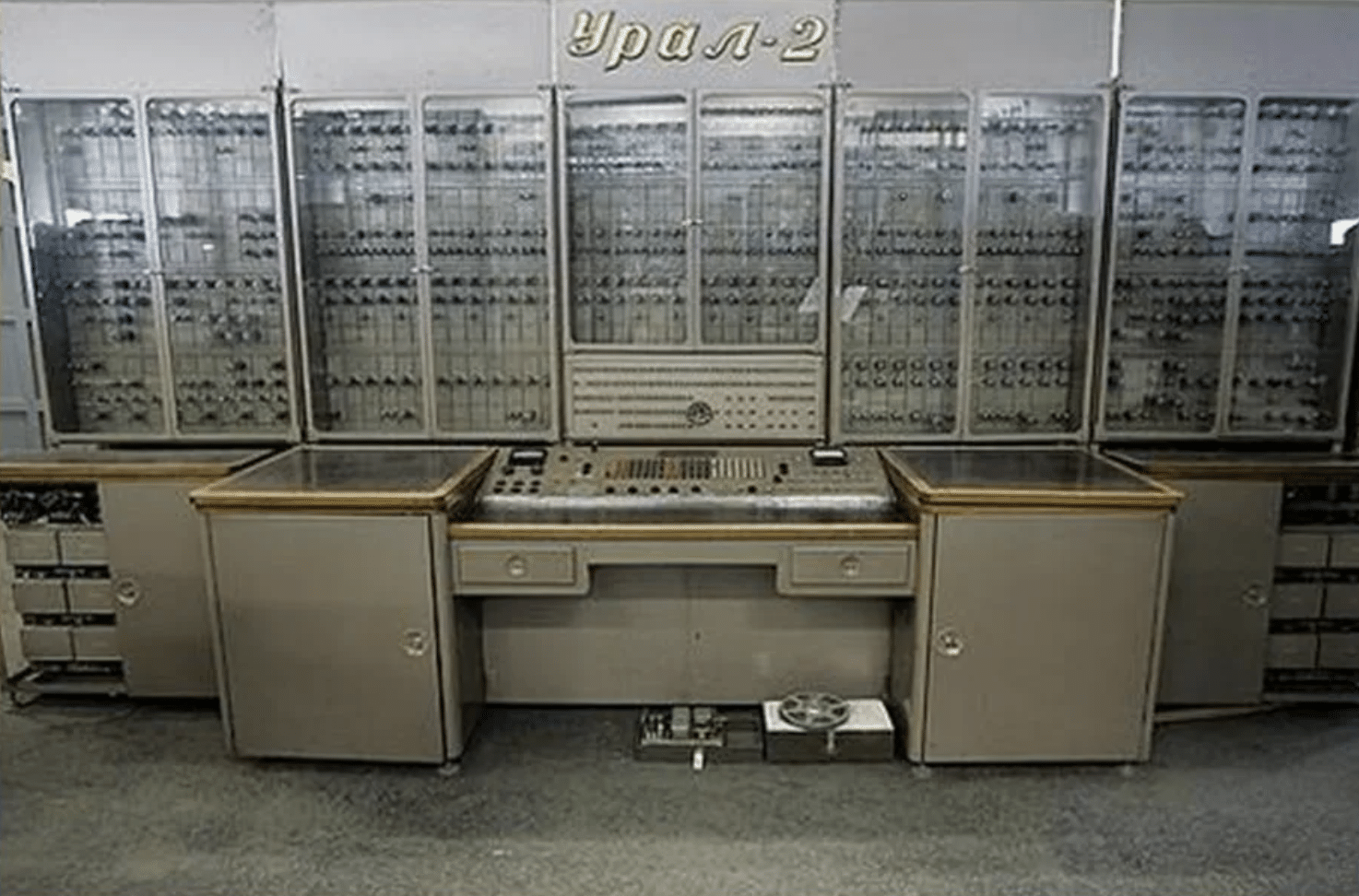

К концу 1950-х СССР начал разрабатывать целую линейку ЭВМ, включая «Урал», «Минск», «М-20» и БЭСМ-6. Последняя, БЭСМ-6, стала одной из самых мощных вычислительных машин своего времени, и использовалась в космической программе СССР, включая расчёты для полётов на Луну и Марс.

Хотя США в целом опережали Советский Союз в развитии вычислительной техники, советские учёные смогли создать ряд уникальных машин, которые не уступали западным аналогам и использовались в оборонной и научной сферах.

Советская школа компьютеростроения продолжала развиваться вплоть до 1970-х годов, пока не начался активный заимствованный выпуск IBM-совместимых машин, что привело к снижению инновационной активности.

От ламп к транзисторам

Первые электронные вычислительные машины, такие как ENIAC и МЭСМ, работали на вакуумных лампах — устройстве, которое позволяло управлять электрическими сигналами. Однако лампы были огромными, потребляли много энергии, сильно нагревались и часто выходили из строя. Это делало ЭВМ сложными в эксплуатации и ограничивало их дальнейшее развитие.

Преодолеть эти проблемы помогло одно из величайших изобретений XX века — транзистор, который открыл совершенно новую эру в вычислительной технике.

Почему вакуумные лампы устарели?

Электронные лампы работали по принципу термоэмиссии: внутри стеклянного баллона находился нагреваемый катод, который испускал электроны, а анод их улавливал. С помощью управляющей сетки можно было изменять поток электронов, тем самым контролируя прохождение сигнала.

Но у вакуумных ламп было множество недостатков:

- Большие размеры — каждая лампа была размером с кулак, а их требовались тысячи.

- Чрезмерное энергопотребление — они потребляли сотни киловатт энергии, что приводило к перегреву.

- Частые поломки — средний срок службы одной лампы составлял несколько сотен часов, после чего её приходилось заменять.

В ENIAC использовалось 18 000 ламп, и каждая из них могла перегореть в любой момент. Это означало, что инженеры постоянно занимались ремонтом и заменой компонентов.

Революция транзисторов: что изменилось?

В 1947 году Уильям Шокли, Джон Бардин и Уолтер Браттейн из Bell Labs разработали первый транзистор. Это полупроводниковый прибор, который выполнял ту же функцию, что и вакуумные лампы, но без их недостатков.

Транзисторы имели множество преимуществ:

- Компактность — один транзистор был в сотни раз меньше вакуумной лампы.

- Низкое энергопотребление — работал на гораздо меньших мощностях.

- Надёжность — не требовал нагрева, не ломался так часто.

- Скорость — транзисторы работали быстрее, чем вакуумные лампы, что значительно увеличивало производительность вычислений.

Как транзисторы изменили ЭВМ?

К середине 1950-х годов началась транзисторная революция. Первые компьютеры на транзисторах были в 10 раз быстрее и в 100 раз компактнее, чем их ламповые предшественники.

Один из первых компьютеров, построенных на транзисторах, — IBM 7090 (1959 г.). Эта машина была в шесть раз мощнее, чем её предшественник IBM 709 (работавший на лампах).

В СССР аналогичные работы велись в 1950–1960-е годы, и уже в 1965 году в стране был создан БЭСМ-6, который тоже использовал транзисторы и был одним из самых мощных компьютеров того времени.

Появление интегральных схем: следующий прорыв

Но настоящая революция началась с появлением интегральных схем. В 1958 году Джек Килби из Texas Instruments создал первую интегральную микросхему, а в 1959 году Роберт Нойс из Fairchild Semiconductor усовершенствовал её технологию.

Интегральные схемы позволили:

- Разместить сотни транзисторов на одной маленькой кремниевой пластине.

- Уменьшить размеры компьютеров в десятки раз.

- Сделать производство массовым и относительно дешёвым.

К концу 1960-х годов все ведущие компьютеры начали строиться на основе интегральных схем, что привело к появлению персональных компьютеров и последующей цифровой революции.

Переход от вакуумных ламп к транзисторам, а затем к интегральным схемам стал ключевым этапом в эволюции компьютеров. Без этого скачка не было бы современных смартфонов, ноутбуков, интернета и искусственного интеллекта.

Если ENIAC был размером с квартиру, то уже через 20 лет появились мини-компьютеры, а ещё через 10 лет — персональные ПК, которые помещались на столе.

Влияние первых ЭВМ на современный мир

Развитие электронных вычислительных машин изменило ход истории. Первые ЭВМ не просто облегчали расчёты – они стали фундаментом для развития информационных технологий, интернета, искусственного интеллекта и цифровой экономики. Без них не было бы современного мира, каким мы его знаем.

Как первые ЭВМ повлияли на науку и промышленность

С появлением компьютеров учёные получили возможность моделировать сложные процессы, проводить расчёты, которые раньше занимали годы, всего за несколько часов.

Космическая гонка

Первые компьютеры играли ключевую роль в освоении космоса. ENIAC и его последователи использовались для вычислений траекторий полётов, проектирования ракет и спутников. В СССР вычисления для программы полётов в космос и лунной программы проводились на машинах БЭСМ и М-20.

Ядерные исследования

В 1950-х годах вычислительные машины активно использовались для моделирования ядерных взрывов и создания атомного оружия. Это ускорило разработку термоядерного оружия как в США, так и в СССР.

Биология и медицина

Первые компьютеры позволили моделировать биологические процессы и анализировать ДНК, что стало основой для будущей генной инженерии.

Инженерия и промышленность

Компьютеры помогли автоматизировать проектирование (CAD-системы), что ускорило строительство мостов, зданий, автомобилей и авиационной техники.

Возникновение программного обеспечения

Сначала первые ЭВМ не имели операционных систем, и каждая программа загружалась вручную, что занимало недели. Это привело к необходимости создания языков программирования.

- В 1950-х годах появились Фортран и Лисп – первые языки высокого уровня, которые сделали программирование удобнее.

- В 1960-е годы были разработаны Кобол и Алгол, что позволило использовать компьютеры в бизнесе и управлении данными.

- В 1970-х годах появился Си, который стал основой для современных языков программирования.

Сегодня программное обеспечение – это основа всех цифровых технологий, а первые ЭВМ заложили фундамент для развития всей IT-индустрии.

От больших машин к персональным компьютерам

Первые компьютеры занимали целые комнаты, но с развитием технологий они становились всё компактнее. В 1970-х годах появились мини-компьютеры, а затем первые персональные компьютеры.

- В 1971 году Intel выпустила первый микропроцессор – Intel 4004, который позволил создать компактные компьютеры.

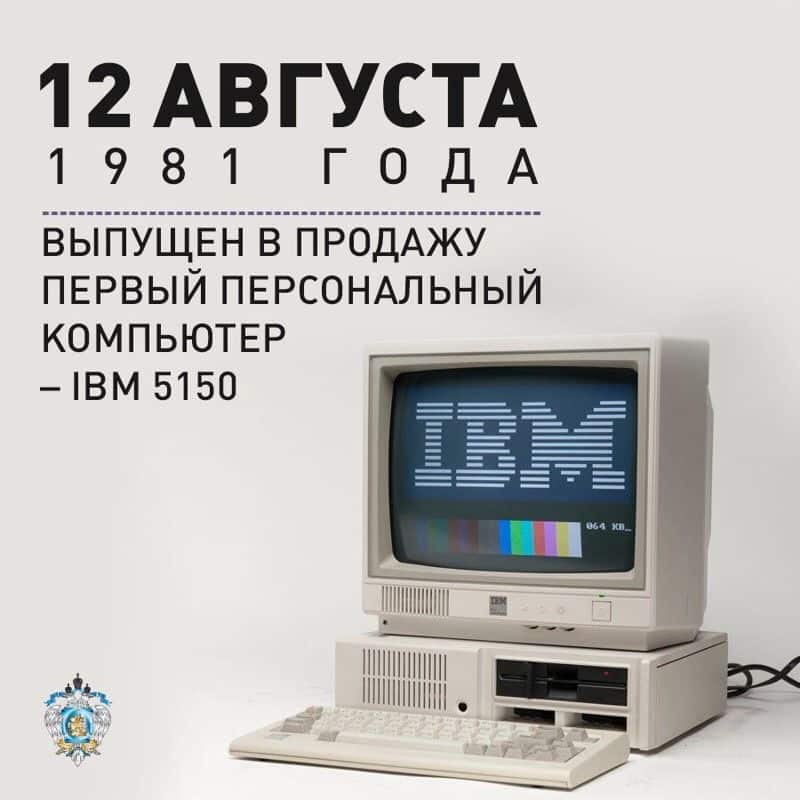

- В 1981 году IBM выпустила IBM PC, который стал началом массового распространения персональных компьютеров.

- В 1984 году Apple представила Macintosh, который задал новые стандарты в удобстве интерфейса.

Сегодня вычислительная мощность, которая когда-то требовала целого здания, умещается в кармане – в смартфоне или умных часах.

Создание интернета и искусственного интеллекта

ЭВМ стали основой для развития интернета. В 1960-х годах в США была создана сеть ARPANET, из которой позднее вырос интернет, каким мы его знаем сегодня.

Кроме того, вычислительные машины заложили основы искусственного интеллекта. Уже в 1950-х годах учёные пытались создать самообучающиеся программы, а сегодня ИИ способен писать тексты, распознавать лица и даже управлять автомобилями.

Первые электронные вычислительные машины стали фундаментом всего цифрового мира. Их развитие привело к созданию интернета, смартфонов, облачных технологий и искусственного интеллекта.

- Компьютеры помогли человечеству осваивать космос, изучать генетику и развивать искусственный интеллект.

- Программное обеспечение, появившееся в 1950-х годах, стало основой для всей IT-индустрии.

- Сначала компьютеры были огромными и дорогими, но сегодня каждый человек носит мощный компьютер в кармане.

Можно сказать, что вся современная цивилизация построена на вычислительных технологиях, а их корни уходят к первым электронным машинам, созданным в середине XX века.

Для нас важна актуальность и достоверность информации. Если вы обнаружили ошибку или неточность, пожалуйста, сообщите нам. Выделите ошибку и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.