Суд над Нюрнбергом — международный судебный процесс над нацистскими лидерами, организованный после окончания Второй мировой войны. Это был первый в истории случай привлечения государственных деятелей к ответственности за преступления против мира, человечности и военные преступления.

Подготовка и организация Нюрнбергского процесса

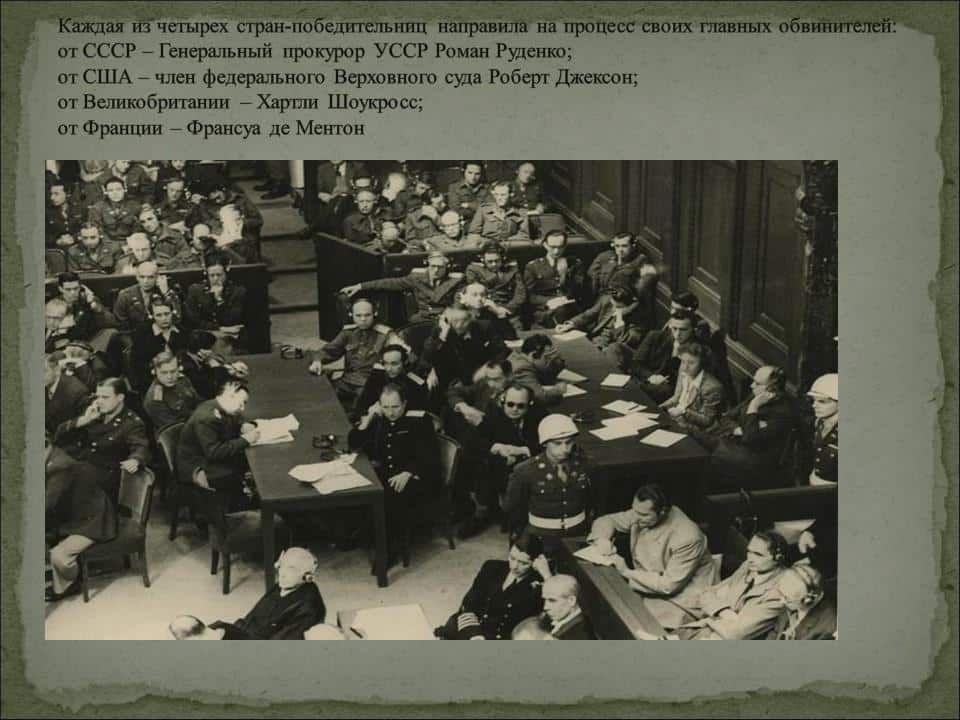

Нюрнбергский процесс, официально именуемый Международным военным трибуналом, был организован союзниками-победителями Второй мировой войны — СССР, США, Великобританией и Францией — и стал уникальным правовым прецедентом своего времени. Его открытие состоялось 20 ноября 1945 года в здании Дворца юстиции в Нюрнберге, Германия, — городе, символически связанном с нацистским режимом и ранее служившем местом массовых партийных съездов НСДАП.

Выбор места проведения не был случайным: здание суда уцелело после бомбардировок, в его распоряжении имелась действующая тюрьма, а сам город находился в американской зоне оккупации. Это обеспечивало удобную логистику и контроль над безопасностью.

Процесс разрабатывался на фоне глубоких противоречий между державами-победительницами. СССР, например, настаивал на скорейшем наказании преступников, а англосаксонские державы подчеркивали необходимость справедливого, гласного и юридически обоснованного разбирательства. Итогом стал компромисс: был создан трибунал с равным представительством судей от всех четырех стран, а также с утвержденным уставом, который определял состав преступлений, правила ведения процесса и принципы ответственности.

Устав Международного военного трибунала стал важнейшим документом. В нем были закреплены четыре категории преступлений:

- Преступления против мира (развязывание агрессивной войны),

- Военные преступления (нарушение законов и обычаев войны),

- Преступления против человечности (массовые убийства, преследование по расовому или религиозному признаку),

- Заговор с целью совершения вышеуказанных преступлений.

Кроме того, устав вводил персональную ответственность: отныне государственные деятели не могли ссылаться на исполнение приказов как на оправдание. Этот принцип стал краеугольным камнем международного гуманитарного права в будущем.

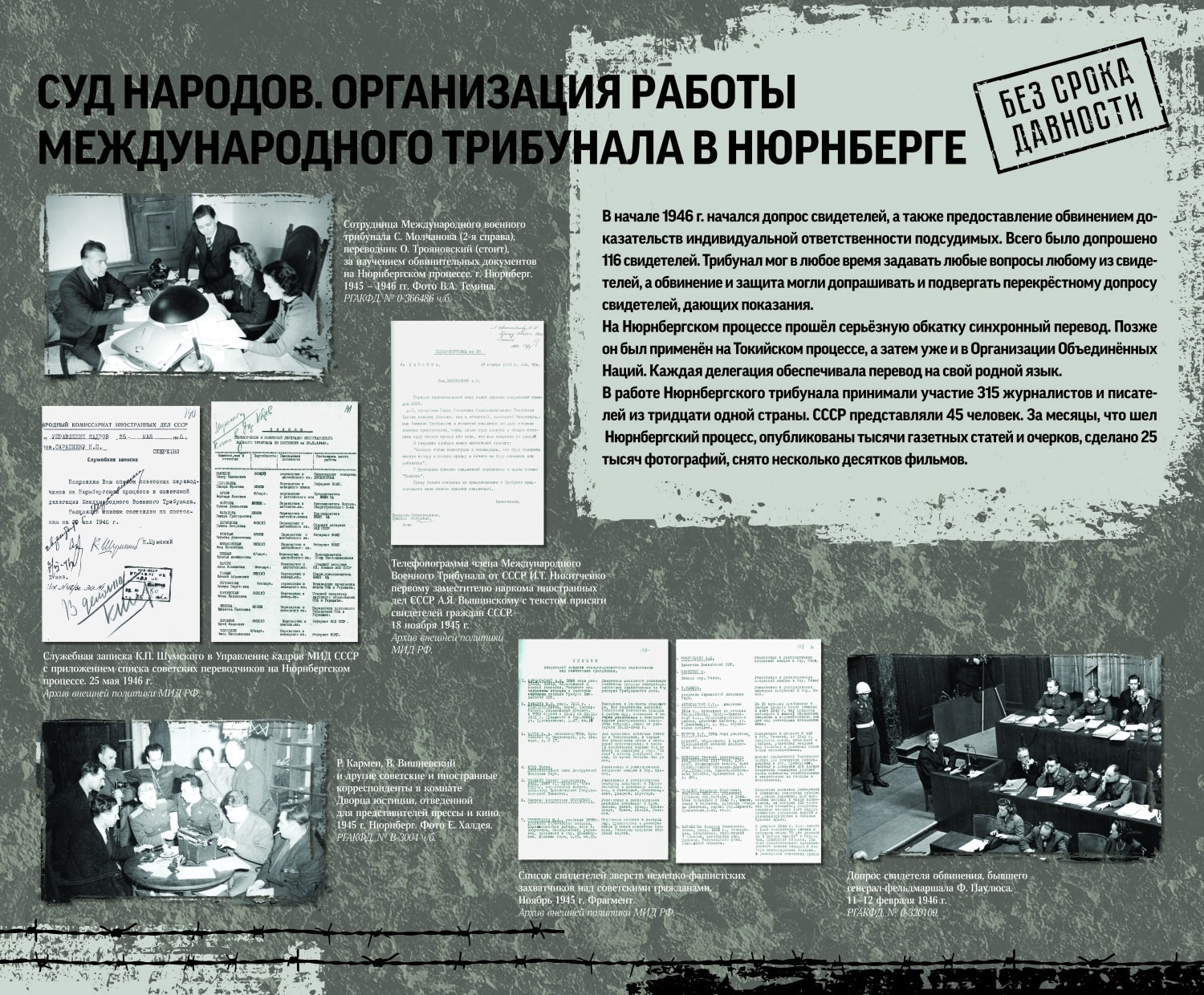

Обвинения поддерживали четыре главных прокурора, каждый от своей страны, в том числе советский обвинитель Роман Руденко. Процесс велся на четырех официальных языках: английском, французском, немецком и русском, что потребовало разработки новой системы синхронного перевода — одного из технических новшеств того времени.

Обвиняемые на Нюрнбергском процессе

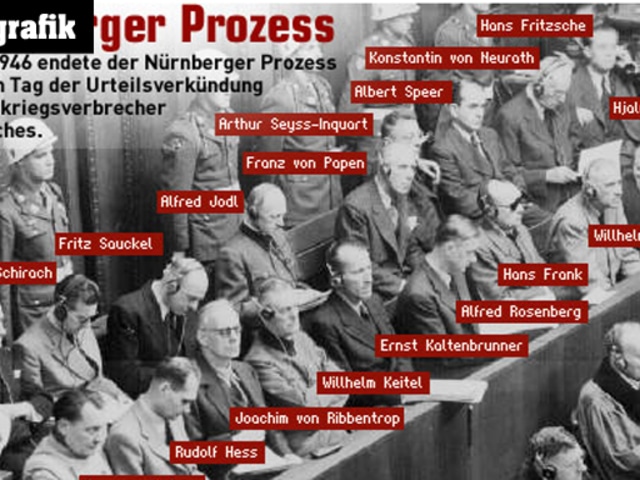

Перед судом предстали 24 ключевых фигуры нацистского режима, однако к моменту начала слушаний на скамье подсудимых оказалось 21 человек: трое — Густав Крупп, Роберт Лей и Мартин Борман — были исключены из-за различных причин (первый — по состоянию здоровья, второй — покончил с собой, третий — заочно). Обвиняемые представляли верхушку гитлеровского государства — от высшего командования вермахта до министерств и партийного аппарата. Список включал:

- Герман Геринг — рейхсмаршал, второй человек в Третьем рейхе после Гитлера, глава Люфтваффе и один из организаторов Холокоста.

- Иоахим фон Риббентроп — министр иностранных дел, участник подписания пакта Молотова – Риббентропа.

- Вильгельм Кейтель — начальник штаба верховного командования вермахта, подписывал приказы о применении террора против гражданского населения и военнопленных.

- Эрнст Кальтенбруннер — глава Главного управления имперской безопасности (RSHA), курировал Гестапо и концлагеря.

- Альфред Розенберг — идеолог нацизма, министр восточных оккупированных территорий, обосновывал расовую политику.

- Ганс Франк — генерал-губернатор оккупированной Польши, организатор репрессий и массовых убийств.

- Вильгельм Фрик — министр внутренних дел, причастен к разработке и реализации антисемитского законодательства.

- Юлиус Штрайхер — издатель нацистской газеты Der Stürmer, ответственный за распространение антисемитской пропаганды.

- Рудольф Гесс — заместитель Гитлера по партии, после полета в Великобританию в 1941 году содержался в заключении.

- Фриц Заукель — уполномоченный по труду, организатор принудительной депортации миллионов людей в Германию на работы.

- Альберт Шпеер — министр вооружений и военной промышленности, признал вину частично и активно сотрудничал со следствием.

- Карл Дёниц — преемник Гитлера по завещанию, главнокомандующий подводным флотом.

- Бальдур фон Ширах — лидер Гитлерюгенда и гауляйтер Вены, участвовал в депортациях евреев.

- Ганс Фриче — представитель Министерства пропаганды, оправдан судом.

И другие высокопоставленные военные и партийные деятели.

Примечательно, что состав обвиняемых отражал не только военную верхушку, но и идеологическое, экономическое и административное ядро нацистского режима. Это демонстрировало: ответственность за преступления несут не только исполнители, но и те, кто формировал идеологию и управлял системой.

Суд отказался признавать коллективную вину целых организаций, однако официально признал преступными такие структуры, как СС, СД, Гестапо, руководящий состав НСДАП и верховное командование вермахта. Это открывало путь к преследованию и других членов этих организаций в будущих судебных процессах.

Ход судебного процесса и его особенности

Нюрнбергский процесс продолжался с ноября 1945 по октябрь 1946 года и стал не просто юридическим актом, но и масштабной исторической хроникой преступлений нацизма. Заседания трибунала сопровождались строгой процессуальной дисциплиной, что резко отличало их от военных трибуналов времён Первой мировой. Все доказательства представлялись официально, свидетели допрашивались, а защита имела право на выступление и контраргументы — это подчеркивало принцип справедливого судебного разбирательства, даже в отношении лиц, виновных в самых тяжких преступлениях.

Огромную роль в процессе сыграли документальные доказательства. Обвинение представило тысячи официальных документов нацистских ведомств, в том числе стенограммы совещаний, директивы, приказы, а также кинохронику, снятую самими нацистами. Эти материалы стали неоспоримым доказательством преступлений, особенно массовых убийств и геноцида.

Показательные материалы включали кадры из концлагерей, планы по «окончательному решению еврейского вопроса», донесения айнзацгрупп о расстрелах на оккупированных территориях. Именно благодаря Нюрнбергскому процессу в публичное пространство вышли слова *Холокост*, *геноцид*, *преступления против человечности*, а также впервые прозвучала идея об универсальных правах человека как юридической категории.

Процесс сопровождался и сложной политической обстановкой. Уже в 1946 году разгоралась «холодная война», и позиции союзников по многим вопросам расходились. Например, советская сторона пыталась вменить обвинения, касающиеся пакта Молотова — Риббентропа, как исключительно дипломатический шаг Германии, что встретило сопротивление. Также в СССР массово не освещались оправдательные приговоры, считавшиеся неуместными.

Однако несмотря на разногласия, трибунал сохранил юридическую строгость. Многие подсудимые не признали своей вины, утверждая, что действовали по приказу или в интересах государства. Тем не менее суд отверг аргумент об «исполнении приказов» как оправдание преступлений против человечности, установив важный прецедент: каждый человек несет личную ответственность, даже в условиях тоталитарного режима.

Отдельной темой стало участие защитников. Подсудимым предоставили адвокатов, многие из которых были известными юристами. В процессе принимали участие и международные наблюдатели, включая представителей прессы и общественных организаций. Это обеспечило прозрачность и легитимность суда в глазах мировой общественности.

Завершился процесс 1 октября 1946 года оглашением приговоров.

Приговоры и судьба осуждённых

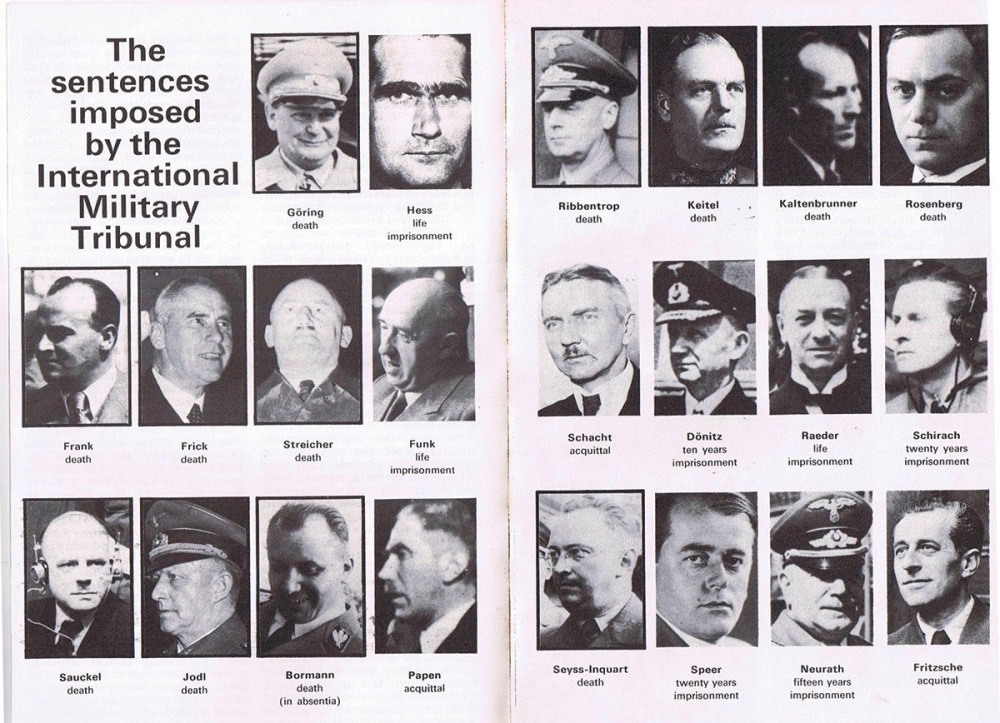

Итогом работы Международного военного трибунала стали приговоры, вынесенные 1 октября 1946 года. Из 22 человек, находившихся на скамье подсудимых, 12 были приговорены к смертной казни через повешение, трое — к пожизненному заключению, четверо — к различным срокам лишения свободы (от 10 до 20 лет), и трое — оправданы.

К смертной казни были приговорены:

- Герман Геринг — один из самых влиятельных нацистов. Однако за несколько часов до исполнения приговора он покончил с собой, приняв скрытую капсулу с цианидом.

- Иоахим фон Риббентроп — главный дипломат Третьего рейха.

- Вильгельм Кейтель — подписывал приказы о безжалостной войне на Востоке.

- Эрнст Кальтенбруннер — руководитель СС-структур, ответственных за Холокост.

- Альфред Розенберг — идеолог расовой теории.

- Ганс Франк — губернатор оккупированной Польши, признал свою моральную вину.

- Вильгельм Фрик — архитектор репрессивного законодательства.

- Юлиус Штрайхер — яростный антисемит, не занимал государственной должности, но осуждён за подстрекательство к геноциду.

- Фриц Заукель — организатор системы принудительного труда.

- Альфред Йодль — начальник штаба оперативного управления вермахта.

- Артур Зейсс-Инкварт — гауляйтер Голландии, причастен к депортациям.

- Мартин Борман — осуждён заочно, так как находился в розыске. Позднее выяснилось, что он погиб в мае 1945 года.

К пожизненному заключению были приговорены:

- Рудольф Гесс — заместитель Гитлера, содержался в одиночной камере в берлинской тюрьме Шпандау вплоть до смерти в 1987 году.

- Вальтер Функ — бывший министр экономики, освобождён по состоянию здоровья в 1957 году.

- Эрих Редер — гросс-адмирал, освобождён в 1955 году.

Ограниченные сроки заключения получили:

- Карл Дёниц — 10 лет, вышел на свободу в 1956 году.

- Бальдур фон Ширах — 20 лет.

Альберт Шпеер — 20 лет; в отличие от большинства, признал вину, позже написал мемуары и стал одним из самых известных «раскаявшихся» нацистов.

Константин фон Нейрат — 15 лет, освобождён досрочно по состоянию здоровья.

Оправданы были:

- Ганс Фриче, Франц фон Папен и Ялмар Шахт. Их оправдание вызвало критику в некоторых странах, особенно в СССР, где оправданные были вскоре вновь арестованы и осуждены по местным законам.

Исполнение смертных приговоров прошло 16 октября 1946 года в тюрьме Нюрнберга. Все повешенные были кремированы, а прах развеян в реку Исар, чтобы избежать создания места поклонения.

Значение Нюрнбергского процесса для международного права и памяти человечества

Нюрнбергский процесс оказал фундаментальное влияние на формирование послевоенного мирового правопорядка. Он стал первым примером судебного разбирательства, в котором международное сообщество выступило единым фронтом против систематических преступлений, совершённых государством против собственного и других народов.

Один из ключевых итогов процесса — юридическое закрепление понятий преступления против человечности, геноцид и преступления против мира. Эти категории, ранее отсутствовавшие в международной правовой практике, были признаны самостоятельными и универсальными, то есть подлежащими наказанию независимо от законов отдельных государств. Это означало, что больше не может быть оправданий в духе «это было легально у нас» или «мы лишь исполняли приказы».

Нюрнберг заложил основы принципа индивидуальной ответственности за международные преступления. С этого момента не только политические лидеры, но и чиновники, военные командиры, идеологи, финансисты могли быть привлечены к суду за действия, совершённые во имя государства. Именно этот прецедент позволил в будущем проводить трибуналы по бывшей Югославии, Руанде, Сьерра-Леоне, а также стал основой для создания Международного уголовного суда (МУС) в Гааге.

Кроме того, Нюрнбергский процесс послужил катализатором принятия Всеобщей декларации прав человека в 1948 году и Женевских конвенций 1949 года, значительно расширивших международные гуманитарные нормы.

Также следует отметить важную роль процесса в борьбе с историческим ревизионизмом. Сотни томов стенограмм, документальных свидетельств, визуальных материалов и показаний очевидцев составили архив неопровержимых доказательств преступлений нацистского режима. Это стало щитом против попыток отрицания Холокоста и других зверств Второй мировой войны.

В политико-культурном плане Нюрнберг изменил представление о справедливости в глобальном масштабе. Впервые на глазах у всего мира был разобран не только режим, совершавший преступления, но и механизмы, которые позволили ему существовать: пропаганда, безответственность бюрократии, слепое подчинение приказам.

Несмотря на критику — выборочный характер обвинений, оправдание некоторых фигур, отсутствие ответственности за действия союзников — значение процесса остаётся огромным. Он стал не только актом возмездия, но и актом нравственного очищения человечества после катастрофы, продемонстрировав: даже самые влиятельные преступники не стоят выше закона.

Для нас важна актуальность и достоверность информации. Если вы обнаружили ошибку или неточность, пожалуйста, сообщите нам. Выделите ошибку и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.