Когда-то в России можно было стать дворянином не по рождению, а по заслугам — достаточно было подняться по служебной лестнице. Всё началось с Табели о рангах, которую ввёл Пётр I.

Реформы Петра I и рождение новой системы службы

Когда Пётр I затеял свои реформы, Россия всё ещё жила в старом, почти феодальном укладе. Происхождение определяло всё — родился боярином — служи при дворе, родился крестьянином — твой удел пашня. Но молодой царь, побывавший в Европе, понял: государство не может развиваться, если в нём служат не по заслугам, а по фамилии. Так родилась идея Табели о рангах — документа, который должен был упорядочить служебную систему и создать новые стимулы для продвижения.

К началу XVIII века государственная служба в России представляла собой хаос. Существовали десятки званий и должностей, но их ранг и значимость определялись скорее традицией, чем законом. Один и тот же чин мог значить разное в армии, на флоте и в гражданской администрации. Пётр, вдохновлённый шведской и прусской бюрократией, решил создать единый порядок.

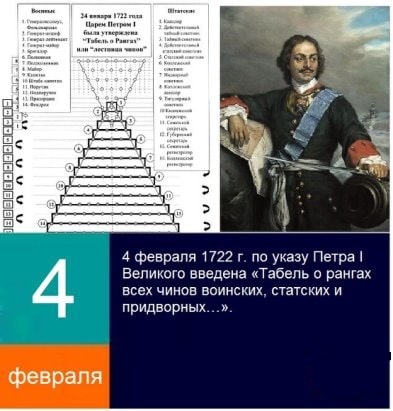

Табель о рангах, утверждённая в 1722 году, стала частью его масштабного проекта по «европеизации» России. Её целью было не просто распределение чинов, а формирование новой элиты — служилой, образованной, преданной государству. Теперь главным становился не титул и не знатность рода, а личные заслуги перед Отечеством.

Впервые в истории России Пётр попытался сделать службу — военную или гражданскую — основой социальной иерархии, заменив старое родовитое дворянство на «служилое». Именно поэтому он часто повторял: «Надлежит чинами мерить, а не родами».

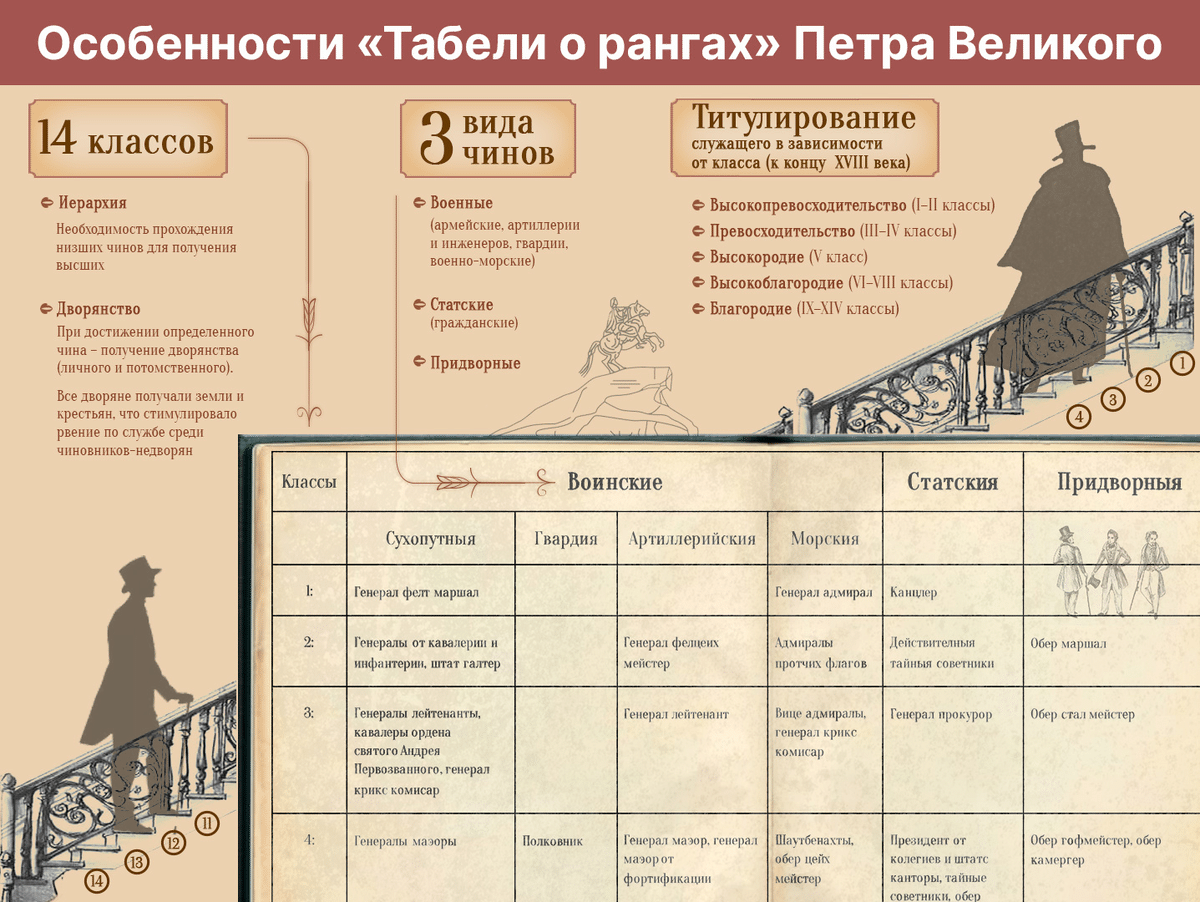

Табель не только ломала сословные перегородки, но и создавала четкую вертикаль власти. В ней было 14 классов, и каждый чиновник, офицер или придворный знал своё место. Теперь можно было видеть, кто кому подчиняется, кто выше, кто ниже — это дисциплинировало и давало возможность карьерного роста.

Однако не стоит думать, что Пётр руководствовался только справедливостью. Введение Табели имело и прагматическую цель — укрепить монархическую власть. Зависимость карьеры от государя делала служилых людей лично преданными трону, ведь только царь мог пожаловать чин или повысить в классе.

Для многих Табель о рангах стала символом новой эпохи — времени, когда судьбу определяли не родовые связи, а способности и усердие. Но для старой знати она прозвучала как приговор: её век подходил к концу.

Как была устроена Табель о рангах

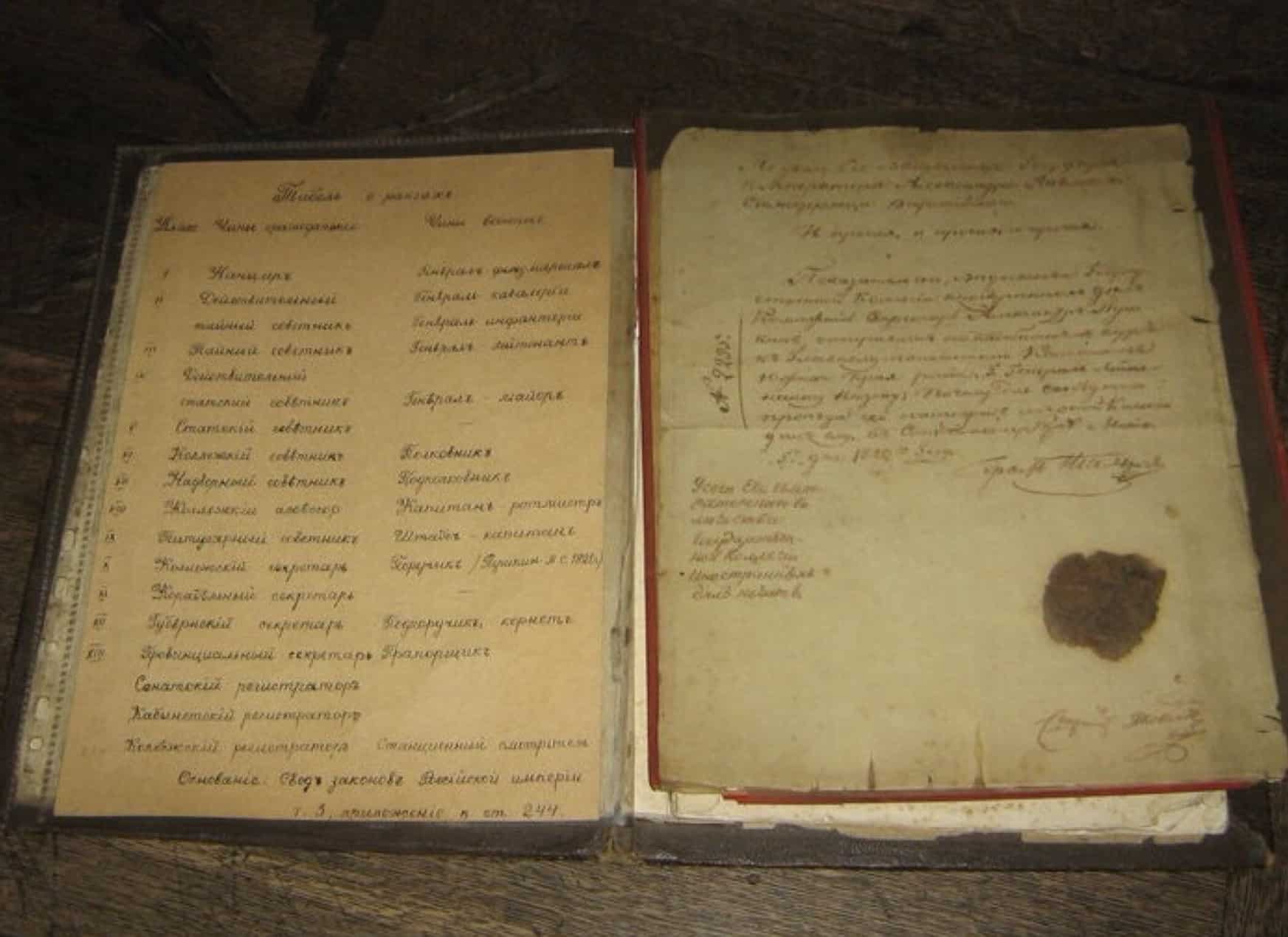

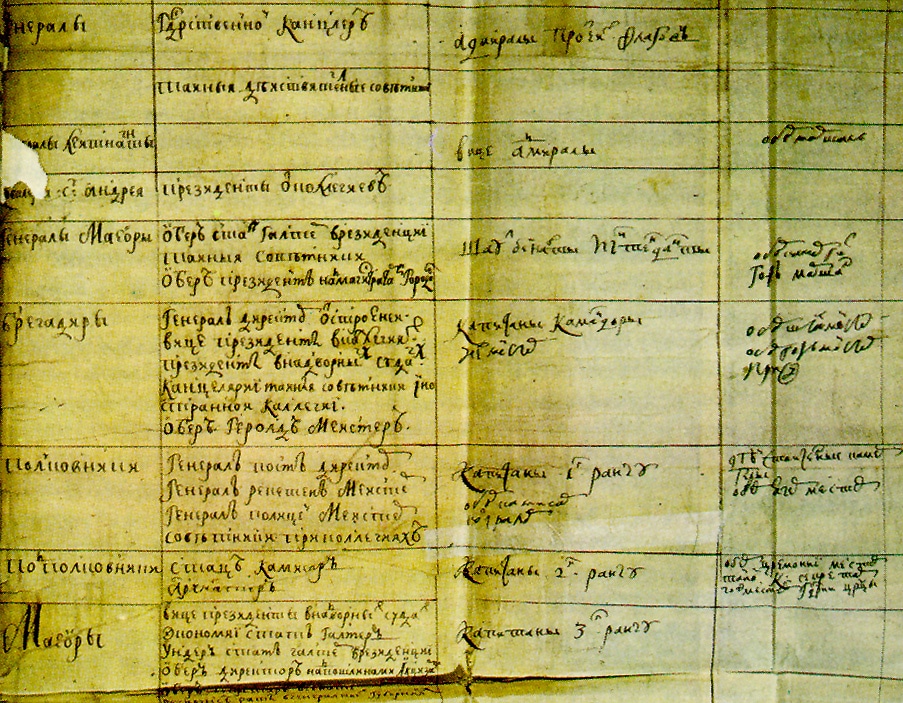

Табель о рангах, утверждённая Петром I в феврале 1722 года, представляла собой подробную иерархию государственных должностей, охватывающую три главные сферы службы: военную, гражданскую и придворную. В каждой из них существовали одинаковые 14 классов — от высшего, первого, до низшего, четырнадцатого. Таким образом, офицер, чиновник и придворный могли иметь одинаковый класс, но находиться в разных ветвях службы. Это позволило впервые установить чёткое соответствие между чинами в армии и должностями в гражданской администрации.

Верхушка этой лестницы принадлежала людям первого класса — канцлерам, генерал-фельдмаршалам и действительным тайным советникам. Это были ближайшие к трону фигуры, вершина государственной пирамиды. А внизу, в четырнадцатом классе, находились прапорщики и коллежские регистраторы — самые младшие служащие, только начинавшие путь наверх.

Каждый класс давал определённые привилегии, жалование и социальный статус. Но главное — с достижением определённого ранга человек мог получить дворянство. Поначалу личное дворянство (непередаваемое по наследству) давалось с 14-го класса, а наследственное — с 8-го. Это был мощный стимул для талантливых, но небогатых людей: служба становилась лифтом, ведущим к высшему сословию.

При этом Табель делала акцент не только на военной, но и на гражданской службе. Россия нуждалась в образованных чиновниках — управленцах, судьях, дипломатах. Теперь карьера в канцелярии или Сенате могла быть не менее почётной, чем военная. Эта идея была новаторской для своего времени: в Европе чиновничество часто считалось делом низшим, а в России Пётр превратил его в основу государственного механизма.

Важной чертой системы было и то, что продвижение по службе зависело не только от происхождения, но и от выслуги лет и заслуг. Повышение нужно было заслужить: за отвагу, усердие, умение управлять. Это должно было стимулировать дисциплину и преданность государю. Однако на практике не всё было так идеально. Уже при преемниках Петра взятки, протекции и придворные интриги стали частыми спутниками продвижения по Табели.

Интересно, что Табель о рангах не устанавливала фиксированных должностей. Чины и звания могли иметь одинаковый класс, но разное содержание. Например, подпоручик в армии и коллежский секретарь в гражданской службе формально стояли на одном уровне, но их сферы деятельности и влияние различались. Это создавало сложную, но гибкую систему, в которой каждый мог найти своё место — от военного до кабинетного чиновника.

Кроме того, Табель чётко регулировала внешние знаки отличия: форму, ордена, порядок приветствий, обращений. Например, обращение «ваше превосходительство» предназначалось для обладателей 4–5 классов, «ваше благородие» — для младших чинов. Эта система обращения прижилась настолько, что использовалась даже в повседневной жизни, обозначая не только чин, но и степень уважения.

Со временем Табель неоднократно пересматривалась: при Анне Иоанновне, Екатерине II, Павле I и Александре I в неё вносили изменения, уточняли права и обязанности. Но принцип — служи верно и поднимайся по ступеням — оставался неизменным.

Формально документ был сухим списком чинов, но по сути — символом новой эпохи, где человек впервые получил возможность подняться по лестнице успеха не благодаря крови, а благодаря заслугам.

Социальные последствия

Введение Табели о рангах стало одним из самых мощных социальных переворотов в истории России. До Петра I судьба человека была во многом предопределена при рождении: дворяне рождались дворянами, крестьяне — крестьянами. Табель разрушила этот замкнутый круг, дав шанс талантливым и усердным людям из низших сословий подняться на самый верх общественной лестницы.

Главным новшеством стало дворянство, добытое службой. До реформы Петра это звание почти всегда было врождённым и зависело от родословной. Теперь же каждый чиновник или офицер, достигший определённого класса в Табели, получал дворянское звание — личное или наследственное. Личное дворянство даровало звание «благородного», позволявшее пользоваться некоторыми правами высшего сословия, но не передавалось потомкам. Наследственное же дворянство, дававшее право на герб и особый статус семьи, можно было получить, достигнув восьмого класса — например, став майором или коллежским асессором.

Эта норма открыла путь к элите тысячам незнатных людей. Россия впервые столкнулась с явлением социальной мобильности, пусть и ограниченной рамками службы. На государственную службу устремились люди разного происхождения: дети священников, купцов, мещан, даже освобождённые крепостные. Появилось новое явление — «служилое дворянство», не родовитое, а выслуженное.

Сам Пётр I видел в этом не просто социальную реформу, а средство укрепления государства. Верность царю теперь была не врождённым долгом, а личным выбором, подтверждённым службой. Государство получало армию и бюрократию, основанные на заслугах, а не на старых связях.

Однако перемены имели и оборотную сторону. Старое родовое дворянство восприняло реформу с раздражением. Для потомственных бояр было унизительно стоять в одном ряду с бывшими мещанами, пусть даже храбрыми офицерами. Но времени сопротивляться уже не было: эпоха родовитости уходила, уступая место эпохе чиновничества.

С другой стороны, для низших сословий путь наверх был долгим и трудным. Чтобы дойти до восьмого класса, нужно было десятилетиями верно служить, не оступаясь и не теряя благосклонности начальства. Случайные ошибки, болезни или опалы могли перечеркнуть всю карьеру. Поэтому реальными примерами «из грязи в князи» стали лишь единицы — вроде Александра Меншикова, фаворита Петра, который, начав с простого конюшего, дорос до генерал-губернатора и герцога.

Тем не менее, сама возможность выслужиться изменила сознание людей. Табель сделала службу престижной, породила культ карьеры и чина. В дальнейшем это отразилось на менталитете русского общества: уважение к форме, к начальству, к «званию» стало почти священным.

Служба перестала быть просто обязанностью — она превратилась в главный путь самоутверждения. Недаром позднее Гоголь в «Ревизоре» и Чехов в «Чиновнике» с иронией показывали, как стремление к званию и признанию стало для многих смыслом жизни.

Таким образом, Табель о рангах не только изменила социальную структуру, но и заложила фундамент новой русской культуры — культуры служения, карьеризма, уважения к бюрократическому порядку.

Жизнь и карьера по Табели

В реальной жизни Табель о рангах оказалась не только инструментом продвижения, но и зеркалом человеческих амбиций, хитростей и судеб. Она давала шанс выслужиться, но при этом требовала подчинения правилам, дисциплине и, нередко, лицемерию. За почти два века существования Табели по её ступеням прошли тысячи людей — от безродных офицеров до фаворитов императоров, и каждый из них по-своему испытал систему на прочность.

Одним из самых ярких примеров стал Александр Меншиков. Уроженец бедной семьи, по легенде — сын кондитера, он благодаря близости к Петру I взлетел до высших чинов государства, получив титул генерал-фельдмаршала и герцога. Меншиков воплотил идею Петра: «служи — и поднимешься». Однако его же судьба показала и тёмную сторону системы — зависимость карьеры от воли монарха. После смерти Петра Меншиков пал в немилость, был разжалован и сослан. Табель открывала двери, но и захлопывала их мгновенно.

Другой характерный случай — Михаил Ломоносов. Сын помора, он прошёл путь от крестьянина до академика и советника (что соответствовало высокому гражданскому классу). Хотя он не был классическим чиновником, его карьера стала символом того, что ум и трудолюбие могут вознести человека из самых низов. Табель как бы легитимировала подобные восхождения, создавая социальную лестницу, где даже простолюдин мог стать уважаемым государевым служащим.

Не менее показательна судьба Фёдора Ртищева, представителя старого рода. Для таких людей Табель была испытанием терпения: теперь рядом с ним могли оказаться «вчерашние никто», получившие такой же чин. Старое дворянство страдало от того, что звание потеряло исключительность. Для многих оно стало не даром рождения, а платой за долгую службу.

Служба по Табели превращалась в целую жизненную стратегию. Молодые дворяне с детства знали: нужно попасть в полк или канцелярию, проявить усердие, собрать рекомендации, получить чин — и только тогда надеяться на уважение и выгодную женитьбу. В глазах общества чин становился мерилом достоинства. Недаром сатирики XIX века не уставали высмеивать «чинопочитание»: персонажи вроде Хлестакова или Подколесина олицетворяли болезненную зависимость от званий и титулов.

Интересно, что Табель создавалась для того, чтобы разрушить сословные перегородки, но со временем сама породила новую касту — чиновничью. В ней тоже сложилась внутренняя иерархия, где младшие чины подражали старшим, а старшие ревниво оберегали свои привилегии. В обществе распространилась ироничная пословица: «Чин не человек, а человек с чином — всё».

В то же время Табель породила и массу парадоксов. Например, нередко военные чины воспринимались как более почётные, чем гражданские, хотя формально соответствовали одному классу. Это приводило к постоянным спорам: стоит ли коллежский советник выше полковника? А придворные чины — камер-юнкеры, камер-гери, обер-шталмейстеры — вообще жили по своим неписаным правилам, где значение титула зависело не от Табели, а от близости к императору.

Наконец, Табель породила бюрократическое мышление, которое пережило века. Человек учился видеть себя не личностью, а функцией — «восьмым классом», «действительным статским советником», «вашим превосходительством». Это укрепляло порядок, но убивало инициативу. Многие историки считают, что именно табельная культура стала предтечей поздней советской «номенклатуры» — той же вертикали, где продвижение зависело от лояльности системе.

Несмотря на все изъяны, Табель создала особый тип русского служилого человека — дисциплинированного, честолюбивого, зависимого от мнения начальства, но верного службе и долгу. Он стал частью культурного кода, отразившись в литературе, театре и даже в речи.

Упадок и отмена Табели о рангах

К началу XIX века Табель о рангах, некогда революционная, стала постепенно терять своё первоначальное значение. Мир вокруг России менялся, но табельная система продолжала жить по старым канонам. То, что задумывалось Петром I как средство поощрения талантов и преданных государю служилых людей, превратилось в бюрократический ритуал, где важнее стало не служить, а числиться.

После смерти Петра его реформа начала постепенно вырождаться. Уже при Анне Иоанновне и особенно при Елизавете Петровне чин стали рассматривать не как награду за заслуги, а как знак приближённости ко двору. На службу часто попадали не по способностям, а по знакомству, а продвижение по классам сопровождалось интригами и протекцией. Екатерина II, осознавая масштаб проблемы, пыталась вернуть системе смысл: она упразднила некоторые должности и утвердила правило, что не каждый чин давал дворянство автоматически. Однако полностью искоренить пороки уже не удалось — бюрократия жила по собственным законам.

Во второй половине XIX века Табель окончательно перестала быть механизмом социальной мобильности. Путь к дворянству, когда-то открытый каждому усердному чиновнику, оказался фактически закрыт: в 1845 году по указу Николая I наследственное дворянство стали давать только с IV класса (действительный статский советник и выше), чего достигали единицы. Это означало, что дети мелких чиновников больше не могли наследовать дворянское звание отца — реформа лишила систему её главного стимула.

В то же время сама идея службы как основы общества сохранилась. Россия превратилась в страну чиновников: к 1850-м годам только в гражданских учреждениях служило около 90 тысяч человек, а вместе с военными — свыше полумиллиона. У каждого был чин, звание, место в иерархии, а значит — и ощущение собственного значения. Табель породила ту самую «служилую Россию», где личность растворялась в званиях и должностях.

К концу XIX века значение Табели стало чисто формальным. Новая эпоха требовала другой логики — промышленность, капитализм, образование создавали новые пути к успеху, не зависящие от государственной службы. Тем не менее, сама культура чина и уважения к званию никуда не исчезла. Более того, она впиталась в менталитет — как привычка измерять ценность человека по положению, а не по личности.

Формально Табель о рангах просуществовала до 1917 года, когда её вместе с монархией упразднило Временное правительство. С падением империи исчезли и все сословные различия — личные, наследственные, табельные. Но дух системы, основанной на вертикали чинов и безусловной иерархии, не исчез. В советский период он проявился в новом виде: «чинов» больше не было, но разряды, звания, должности, награды остались, выполняя ту же символическую функцию.

Сегодня историки сходятся в том, что Табель о рангах сыграла двойственную роль. С одной стороны, она стала двигателем модернизации, разрушив вековую сословную замкнутость. С другой — закрепила в национальном характере привычку к подчинению и зависимость от бюрократической лестницы. В каком-то смысле, она сформировала ту государственную модель, которая и поныне определяет стиль управления в России — от чиновничества до армии.

Табель умерла на бумаге, но её тень живёт в нашей культуре: в почтительном «по званию», в стремлении «дослужиться», в идее, что успех приходит не через инициативу, а через место в иерархии. Так великая реформа Петра превратилась в один из самых долговечных мифов русской власти.

Для нас важна актуальность и достоверность информации. Если вы обнаружили ошибку или неточность, пожалуйста, сообщите нам. Выделите ошибку и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.