Японо-китайская война 1937–1945 годов стала одним из самых кровопролитных конфликтов XX века, предвосхитив Вторую мировую войну на Дальнем Востоке. Война унесла миллионы жизней, изменила ход истории Китая и разрушила японские имперские амбиции.

Крах мира: причины войны и первая агрессия

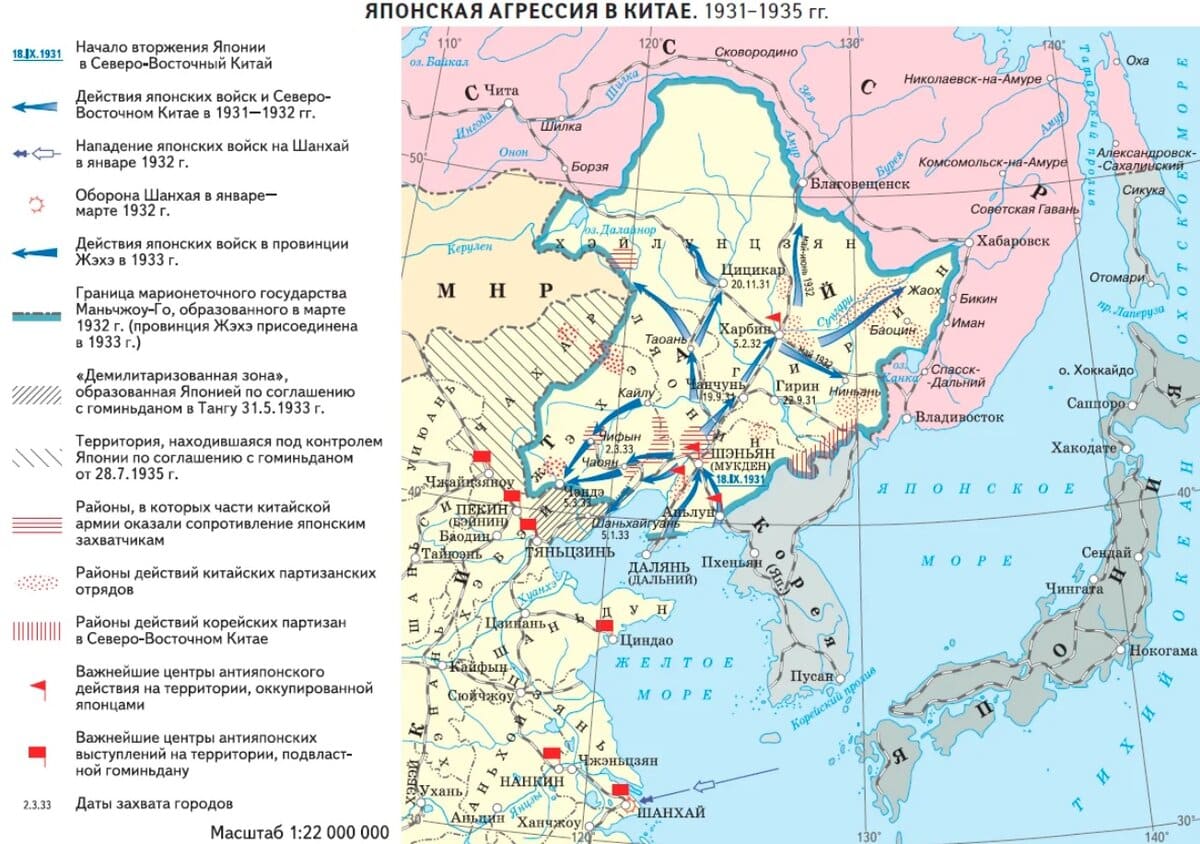

Японо-китайский конфликт не возник внезапно – его корни уходят в глубину десятилетий. Еще с конца XIX века Япония рассматривала Китай как ослабленное государство, удобное для экспансии. После Первой китайско-японской войны (1894–1895) и Русско-японской войны (1904–1905) Токио получил контроль над Кореей и в 1931 году захватил Маньчжурию, создав марионеточное государство Маньчжоу-го.

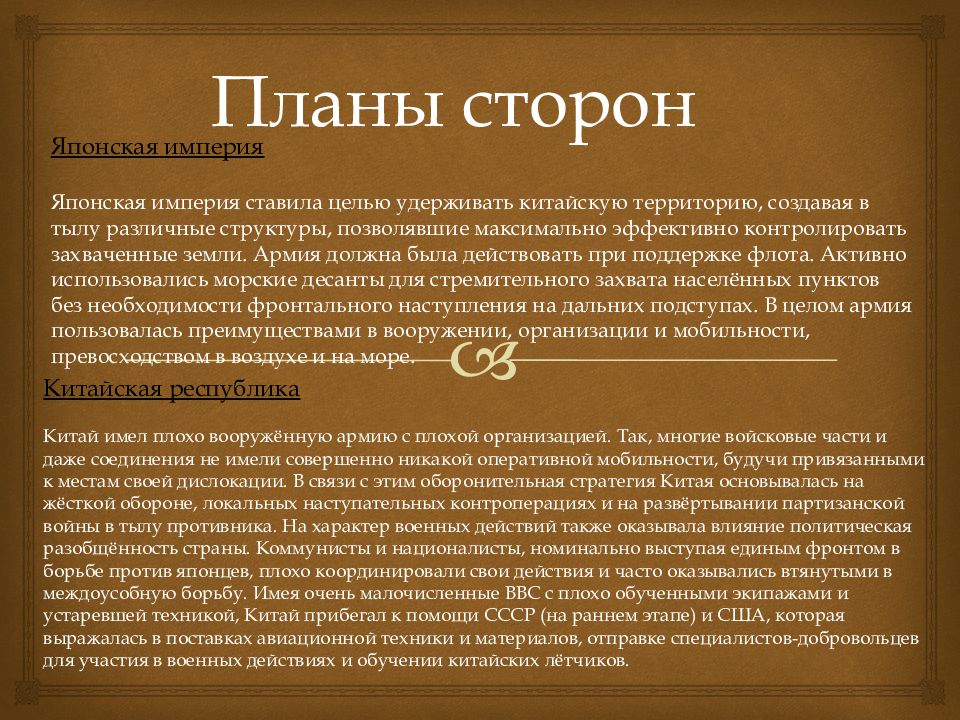

Почему Япония решила вторгнуться в Китай?

К середине 1930-х японская экономика зависела от захвата новых территорий, обеспечивающих ресурсы и рынки сбыта. Китай, истощенный внутренними конфликтами и политической нестабильностью, казался легкой добычей. Японская военная элита жаждала новых завоеваний, а пропаганда оправдывала агрессию необходимостью «освободить» Китай от западного влияния.

Инцидент на мосту Марко Поло: спусковой крючок войны

7 июля 1937 года у моста Марко Поло близ Пекина произошел инцидент между японскими и китайскими войсками. После загадочной пропажи японского солдата японцы потребовали доступа к китайским районам для «поисков». Китайцы отказались, началась перестрелка. Этот конфликт стал поводом для полномасштабного вторжения Японии в Китай.

Начало полномасштабного вторжения

В течение июля-августа японские войска начали стремительное наступление. Первым крупным сражением войны стала битва за Шанхай (август – ноябрь 1937 года). Несмотря на ожесточенное сопротивление китайской армии, Шанхай пал. После этого японцы двинулись на Нанкин, столицу Китая, где развернутся одни из самых страшных событий войны.

Адская война: японское наступление и ужасы Нанкина

После падения Шанхая в ноябре 1937 года японская армия продолжила стремительное продвижение вглубь Китая. Их следующей целью стал Нанкин – тогдашняя столица Китайской Республики. Этот период войны стал одним из самых трагичных в истории Китая: оккупация Нанкина сопровождалась массовыми убийствами, насилием и разрушениями, получившими название Нанкинская резня.

Штурм и падение Нанкина

Японские войска подошли к Нанкину в начале декабря 1937 года. Китайская армия, деморализованная поражением в Шанхае, не смогла оказать организованного сопротивления. Генерал Тан Шэнчжи, командующий обороной города, принял решение отступить, но сделал это неорганизованно, оставив тысячи китайских солдат и гражданских на произвол судьбы.

13 декабря 1937 года Нанкин пал. Вместо того чтобы установить порядок, японская армия начала беспрецедентную расправу над мирными жителями и пленными.

Нанкинская резня: 300 000 жертв

В течение шести недель японские военные устроили в Нанкине настоящий ад. Основные преступления:

- Массовые казни – японцы расстреливали и обезглавливали китайских военнопленных. Многие из них были привязаны группами и убиты пулеметами или мечами.

- Изнасилования – историки оценивают количество женщин, подвергшихся насилию, в 20 000 – 80 000. Среди жертв были даже маленькие девочки и пожилые женщины.

- Садистские убийства – японские солдаты устраивали конкурсы на скорость обезглавливания саблями, сжигали людей заживо, вспарывали животы беременным женщинам.

- Полное уничтожение города – Нанкин был разграблен и сожжен, японцы уничтожили дома, магазины и культурные памятники.

Эти зверства вызвали международное осуждение, но мировые державы тогда были заняты своими проблемами и не вмешались.

Международная зона безопасности: островок спасения

Несмотря на жестокость японской армии, в Нанкине действовала Международная зона безопасности, созданная группой европейских и американских добровольцев. Её председателем был Джон Рабе, немецкий бизнесмен, член НСДАП. Он и другие гуманисты сумели спасти около 200 000 китайцев, укрывая их в безопасных районах города.

Реакция мира и попытки сокрытия преступлений

Хотя свидетели и журналисты передавали миру информацию о зверствах, японское правительство отрицало геноцид. После войны Токио старался минимизировать масштабы преступлений. В 1946 году Международный военный трибунал признал Нанкинскую резню военным преступлением, и некоторые японские офицеры были казнены, но Япония так и не принесла официальных извинений.

Однако зверства в Нанкине не сломили Китай. Война продолжалась, и китайцы начали менять тактику, переходя к партизанским действиям.

Партизанская война: сопротивление китайцев и смена стратегии

После падения Нанкина казалось, что Китай обречен. Однако вместо капитуляции китайские силы начали вести затяжную войну на истощение, опираясь на партизанскую тактику и поддержку союзников.

Коммунисты и националисты: вынужденное перемирие

До начала японского вторжения Китай находился в состоянии гражданской войны между Гоминьданом (правительственной партией во главе с Чан Кайши) и Коммунистической партией Китая (КПК, возглавляемой Мао Цзэдуном). Однако перед лицом внешней угрозы эти силы объединились, создав в 1937 году так называемый Второй объединенный фронт.

На практике союз был формальным: Чан Кайши больше боялся коммунистов, чем японцев, а Мао использовал войну, чтобы укрепить позиции КПК. Несмотря на это, обе стороны вели борьбу с японцами, но разными методами.

Тактика затяжной войны

Япония захватила крупные китайские города, но не смогла установить полный контроль над огромной территорией страны. Это позволило китайцам организовать партизанское движение, особенно в сельской местности. Основные тактики:

- Изнурение врага – избегали крупных сражений, атаковали японские базы, склады и коммуникации.

- Тактика «бей и беги» – партизаны внезапно нападали и тут же отступали.

- Саботаж – уничтожение железных дорог, мостов, складов с продовольствием.

- Работа с населением – коммунисты проводили агитацию, создавая базы среди крестьянства.

Роль СССР: военная помощь Китаю

Хотя Советский Союз официально не вступил в войну против Японии до 1945 года, с 1937 по 1941 годы он активно помогал Китаю. Основные формы помощи:

- Поставки оружия – СССР отправил в Китай самолеты, танки и боеприпасы.

- Военные советники – советские специалисты обучали китайские войска.

- Пилоты-добровольцы – советские летчики участвовали в боях против японцев.

Помощь Москвы сыграла важную роль в первых годах войны, но с началом Великой Отечественной войны СССР переключил внимание на борьбу с Германией.

Американская поддержка и Летающие тигры

С 1941 года помощь Китаю начала оказывать и США. Еще до вступления Америки в войну в Китае появился авиаотряд «Летающие тигры» – добровольцы, которые сбивали японские самолеты на американских истребителях P-40.

Японские трудности и первая трещина в их стратегии

Несмотря на свою мощь, японцы столкнулись с рядом проблем:

- Растянутость фронта – оккупированные территории были огромными, но гарнизоны малочисленны.

- Партизанская война – японцы не могли контролировать сельскую местность.

- Нехватка ресурсов – война затягивалась, экономика Японии начинала испытывать кризис.

К 1941 году стало ясно: молниеносной победы не будет. Но затем произошло событие, изменившее ход всей войны – нападение Японии на Перл-Харбор и вступление США в глобальный конфликт.

Перелом: США, Перл-Харбор и новое лицо войны

К 1941 году Япония увязла в китайском конфликте: несмотря на контроль над крупными городами, сопротивление не прекращалось, а ресурсы истощались. Чтобы укрепить свою империю, японское командование решило нанести удар по США и их союзникам, что привело к вступлению Америки в войну и кардинально изменило баланс сил.

Перл-Харбор и начало глобального противостояния

7 декабря 1941 года японский флот атаковал американскую военно-морскую базу Перл-Харбор на Гавайях. Удар был сокрушительным: американцы потеряли несколько линкоров, сотни самолетов и тысячи солдат. Однако этот успех оказался стратегической ошибкой – США немедленно объявили войну Японии, а вслед за ними в конфликт вступили Великобритания и другие союзники.

Для Китая это означало важнейший переломный момент: теперь Япония воевала на два фронта, и ее ресурсы приходилось делить между войной на Тихом океане и оккупацией Китая.

Как США помогали Китаю?

После Перл-Харбора американцы начали оказывать Китаю активную поддержку:

- Военные поставки – оружие, техника и боеприпасы доставлялись через Бирманскую дорогу и авиамаршруты.

- Финансовая помощь – Чан Кайши получал кредиты и поддержку для ведения войны.

- Авиация – усиление группы «Летающие тигры» и создание китайских ВВС под американским руководством.

США стремились удержать Китай в войне, чтобы японцы не смогли сосредоточить все силы на Тихоокеанском фронте.

Япония меняет тактику

Понимая, что продолжительная оккупация Китая становится невыгодной, японцы начали применять методы тотального террора:

- Усиление карательных операций против партизан и мирных жителей.

- Использование биологического оружия – отряд 731 проводил эксперименты над китайцами, заражая их чумой и сибирской язвой.

- Экономическое давление – принудительный труд, вывоз ресурсов в Японию.

Но все эти меры не смогли сломить Китай. После 1943 года японцы начали терять инициативу, а в 1944 году китайские войска, поддерживаемые американской авиацией, перешли в наступление.

Сложности Китая: противоречия между коммунистами и Гоминьданом

Несмотря на поддержку союзников, Китай оставался политически расколотым. Чан Кайши подозревал коммунистов в подготовке к будущему перевороту, поэтому ограничивал помощь им. В ответ Мао Цзэдун сосредоточился на партизанской войне и укреплении позиций КПК.

Война с Японией постепенно превращалась в фон для будущей гражданской войны, которая разгорится сразу после капитуляции Японии.

Но для окончательной победы Китая над Японией потребовалось вмешательство третьей силы – Советского Союза.

К 1945 году положение Японии стало критическим. После разгрома на Тихоокеанском фронте американскими войсками и разрушительных авиаударов по японским городам, в том числе ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, Япония оказалась на грани поражения. Однако в Китае боевые действия продолжались, и важную роль в финальном разгроме Японии сыграл Советский Союз.

Советское вторжение в Маньчжурию

8 августа 1945 года, спустя два дня после атомной бомбардировки Хиросимы, СССР объявил войну Японии и начал Маньчжурскую операцию. Красная армия за считанные дни сокрушила Квантунскую армию, которая считалась элитной, но оказалась неготовой к молниеносному наступлению советских войск.

Основные результаты советского наступления:

- Полный разгром японских войск в Маньчжурии – захвачены ключевые города и инфраструктура.

- Освобождение Кореи и Южного Сахалина – стратегически важные территории были отрезаны от японского влияния.

- Психологический эффект – советская атака нанесла последний удар по моральному состоянию японского руководства.

Капитуляция Японии: конец войны

15 августа 1945 года император Хирохито объявил о безоговорочной капитуляции. Официальный документ был подписан 2 сентября на борту американского линкора «Миссури», что ознаменовало конец Второй мировой войны и, соответственно, завершение Японо-китайской войны.

Для Китая это означало долгожданную победу, но не мир – впереди его ждала новая кровопролитная война между коммунистами и националистами.

Последствия войны для Китая

- Огромные человеческие потери – более 20 миллионов погибших китайцев, включая гражданское население.

- Экономическая разруха – разрушены города, инфраструктура, сельское хозяйство.

- Политический кризис – борьба между КПК и Гоминьданом набирала обороты.

В итоге, уже в 1946 году Китай вступил в гражданскую войну, которая через три года привела к победе коммунистов и созданию Китайской Народной Республики под руководством Мао Цзэдуна.

Для нас важна актуальность и достоверность информации. Если вы обнаружили ошибку или неточность, пожалуйста, сообщите нам. Выделите ошибку и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.