Екатерина II вошла в историю как одна из самых ярких фигур XVIII века — «просвещённая императрица», которая пыталась соединить власть самодержца и идеалы разума.

От переворота к власти: начало царствования Екатерины II

Восшествие Екатерины II на престол в 1762 году стало результатом одного из самых стремительных и тщательно подготовленных переворотов в истории России. Ещё будучи супругой императора Петра III, Екатерина понимала, что положение её шатко, а судьба — ненадёжна. После смерти Елизаветы Петровны её муж, занявший трон, быстро утратил симпатии дворянства из-за своего преклонения перед Пруссией и грубых реформ, затрагивавших интересы армии и церкви. Воспользовавшись растущим недовольством, Екатерина при поддержке гвардейских полков и влиятельных приближённых — братьев Орловых — захватила власть.

20 июня (1 июля) 1762 года Пётр III был свергнут, а уже через несколько дней погиб при загадочных обстоятельствах в Ропше. Екатерина, объявив себя императрицей, сразу же закрепила власть, опираясь на дворянство и гвардию — ту самую силу, которая привела её к трону.

С первых же дней она стремилась показать, что не просто узурпировала престол, а пришла как реформатор. В своём «Манифесте о вступлении на престол» Екатерина провозгласила, что будет управлять «по законам и сердцу материнскому», обещая благо подданных и славу России. Этот образ «матери народа» станет важной частью её политического имиджа.

Императрица прекрасно понимала, что удержать власть можно лишь опираясь на реформы. Её окружение состояло не только из военных, но и из образованных людей — таких как Никита Панин и Иван Бецкой. Екатерина читала философов эпохи Просвещения, вела переписку с Вольтером и Дидро, стараясь внедрить в практику идеи «разумного самодержавия».

Первые годы её правления прошли под знаком укрепления центральной власти и наведения порядка в управлении страной. Она умело балансировала между интересами дворян, чиновников и армии, избегая резких шагов, способных вызвать новое волнение. В отличие от Петра III, Екатерина действовала мягко, последовательно и с дипломатическим расчётом.

Её правление началось с осторожных, но уверенных шагов — амнистии участникам недавних политических дел, восстановления уволенных при Петре III чиновников, упорядочивания дел в Сенате. При этом Екатерина старалась выстраивать прочные отношения с армией и церковью, понимая, что без их поддержки власть быстро рухнет.

Так завершился период смуты и началась новая эпоха — екатерининская. Россия входила в неё с усталостью от перемен и надеждой на стабильность. Екатерина II показала, что способна сочетать твердость монарха с умением слушать дух времени. Именно поэтому её царствование часто называют временем «просвещённого абсолютизма».

Политическая философия императрицы: идеи Просвещения на троне

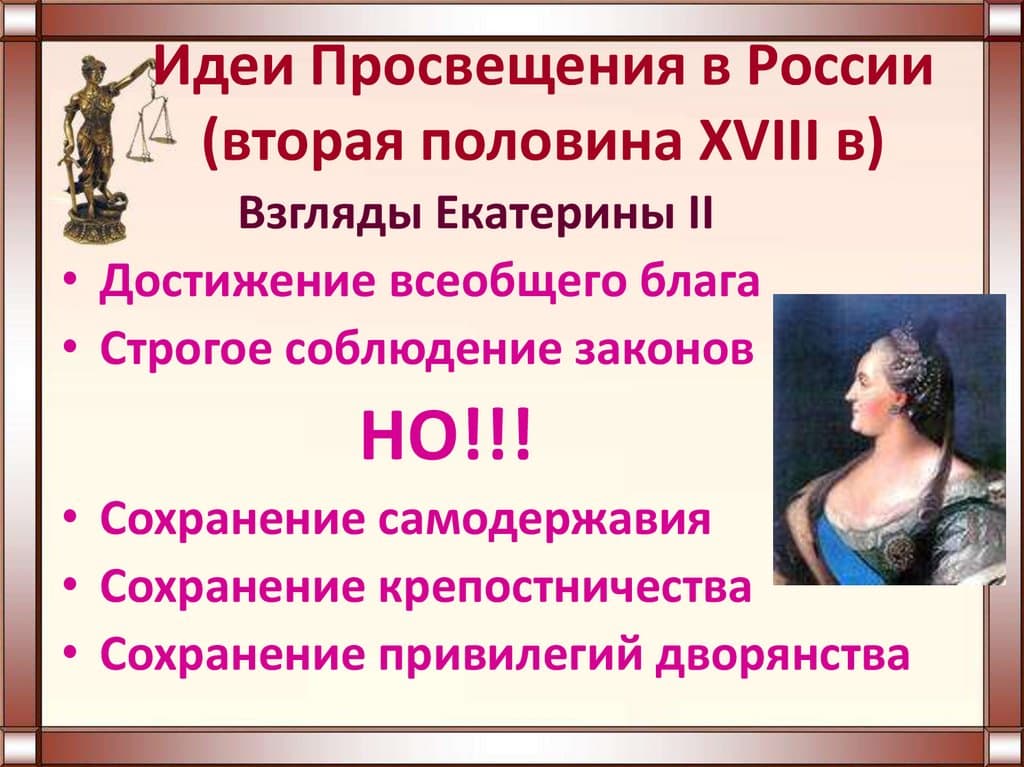

Когда Екатерина II утвердилась на престоле, она прекрасно понимала: в век Разума власть должна быть не только сильной, но и умной. Императрица стремилась создать новый тип монарха — «просвещённого самодержца», соединяющего абсолютную власть с гуманизмом и рациональностью. Эта идея стала не просто украшением её политики, но философским фундаментом всего царствования.

Екатерина с юности была увлечена философией Просвещения. Ещё в Киле и Петербурге она читала Монтескье, Вольтера, Дидро, Беккариа, Руссо. Особенно сильно на неё повлиял труд «О духе законов» Монтескье, где утверждалась необходимость соразмерности законов и нравов народа, и трактат Вольтера, воспевавший просвещённую монархию как «разумную диктатуру разума». Позже Екатерина начнёт переписку с самим Вольтером, Дидро и д’Аламбером, создавая вокруг себя ореол европейской философской императрицы.

Но Екатерина не была идеалисткой. Она понимала, что французские идеи нельзя перенести на русскую почву без адаптации. «Монтескье писал для Франции, а я должна писать для России», — говорила она. Поэтому главная задача заключалась не в том, чтобы ограничить самодержавие, как того желали философы, а напротив — придать ему моральное оправдание, показать, что абсолютная власть может быть источником добра и прогресса.

Так возникла концепция просвещённого абсолютизма, в которой монарх выступает как «первый слуга государства», действующий во имя народа, но без ограничения собственной власти. Екатерина выстроила её тщательно и последовательно: она говорила с подданными языком реформ, а с Европой — языком разума.

Ярчайшим воплощением этой философии стал «Наказ» Екатерины II» — документ, написанный лично ею в 1767 году к созыву Уложенной комиссии. «Наказ» был обширным трактатом о принципах государственного управления, правосудия и законности. Екатерина заимствовала из трудов Монтескье, Беккариа и других мыслителей целые абзацы, адаптируя их под российские реалии. В нём утверждалось, что все люди равны перед законом, пытки и жестокие наказания противны разуму, а цель государства — «общее благо».

Однако на практике этот документ остался скорее программным манифестом, чем реальным законом. Уложенная комиссия, созванная для пересмотра законодательства, быстро столкнулась с противоречиями интересов сословий и была распущена уже в 1768 году. Но сам факт её созыва имел огромное значение — Россия впервые публично обсуждала вопросы государственного устройства.

Екатерина также пыталась внедрить просвещённые принципы через личные примеры. Она покровительствовала Академии художеств, Российской академии наук, создала Вольное экономическое общество, поддерживала издателей, переписывалась с крупнейшими умами Европы. При её дворе появились библиотеки, салоны, где обсуждались не только политика, но и философия, литература, искусство.

Интересно, что в своих письмах Вольтеру Екатерина представляла себя как миссионера цивилизации на «северных варварских просторах». Для французов она была воплощением их идеалов, а для русских — символом новой эпохи, в которой власть говорит языком культуры.

Тем не менее, между идеалами Просвещения и суровой реальностью российского общества пролегала глубокая трещина. Екатерина понимала, что отмена крепостного права или реальное ограничение самодержавия разрушат опору её власти — дворянство. Поэтому она осталась просветителем в теории и автократом на практике.

В этом и заключалось главное противоречие её философии: она искренне верила в разум и гуманизм, но не могла позволить себе подорвать основы абсолютного государства. Так Екатерина II стала воплощением эпохи, где идеи Просвещения служили оправданием власти, а не вызовом ей.

Реформа управления: губернская и судебная системы

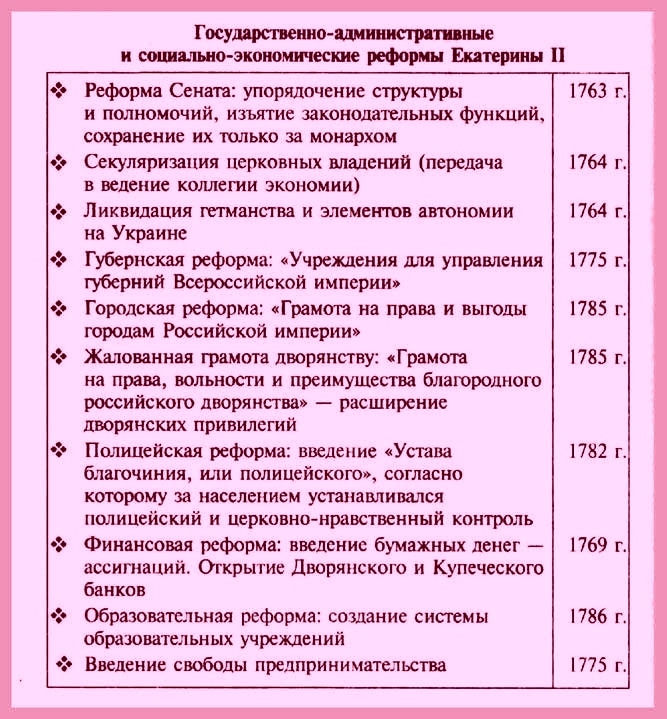

Одним из самых масштабных направлений внутренней политики Екатерины II стала административная и судебная реформа, охватившая всю территорию огромной империи. Её цель заключалась не только в повышении эффективности управления, но и в укреплении самодержавной власти через создание чёткой, иерархичной, рациональной системы управления страной.

В середине XVIII века Россия представляла собой пёструю мозаику регионов, унаследованных от эпохи Петра I и его преемников. Старая система губерний и провинций к этому времени устарела: расстояния, нехватка чиновников и слабость местной власти приводили к хаосу и коррупции. Екатерина, следуя принципам «разумного порядка», решила перестроить административную сеть империи почти с нуля.

В 1775 году был издан знаменитый «Учреждение для управления губерний Российской империи» — документ, который фактически создал новую модель управления государством. Губернии стали формироваться по численности населения (в среднем по 300–400 тысяч человек), а каждая делилась на уезды с центрами в городах. Если при Петре I в России было около двадцати губерний, то при Екатерине их стало более пятидесяти. Это обеспечивало лучшую управляемость и контроль со стороны центра.

Губернаторы получали широкие полномочия и становились представителями императорской власти на местах. Однако Екатерина предусмотрела и систему противовесов: губернатор должен был работать в тесном взаимодействии с казённой палатой, судебной палатой и другими коллегиальными органами. Такой подход позволял сократить произвол, одновременно укрепляя вертикаль власти.

Особое внимание императрица уделила судебной реформе, которая сопровождала административную. Её целью было упорядочить судопроизводство и приблизить его к принципам, провозглашённым в «Наказе». Екатерина разделила судебные органы по сословному признаку: для дворян, горожан и государственных крестьян создавались отдельные суды. Это, с одной стороны, закрепляло сословную систему, но с другой — обеспечивало большую предсказуемость и законность в делах.

Появились верхние земские суды и губернские палаты уголовных и гражданских дел, в которых заседали образованные чиновники, прошедшие проверку. Судопроизводство стало письменным, более формализованным, что уменьшало влияние личных связей и коррупции. Для дворян введено было дворянское самоуправление — так называемые губернские и уездные собрания, которые решали местные хозяйственные и административные вопросы. Это усилило социальную роль дворянства, превратив его в опору государства.

Реформа управления дала и неожиданные плоды. Местные города получили новый импульс развития: с учреждением губерний появлялись новые центры — Воронеж, Тамбов, Екатеринослав, Симбирск. Вместе с чиновничьим аппаратом туда приходили школы, больницы, типографии, культурная жизнь. Таким образом, бюрократическая реформа стала также фактором урбанизации России.

Однако не всё проходило гладко. Громоздкий аппарат требовал огромных расходов, а нехватка подготовленных чиновников оставалась хронической проблемой. Кроме того, сословное деление судов и неравенство перед законом вызывали недовольство низших слоёв населения. Всё это проявилось особенно остро во время восстания Пугачёва (1773–1775), которое стало своеобразным экзаменом для новой системы управления. После подавления восстания Екатерина окончательно убедилась, что порядок должен сочетаться с жёстким контролем.

Именно после этих событий административная система была доведена до совершенства — централизованная, управляемая, бюрократически стройная. Россия Екатерины II превратилась в государство, где власть исходила сверху и спускалась вниз по точно выверенным ступеням, отражая дух эпохи рационализма и веры в силу порядка.

Экономические меры и развитие городов

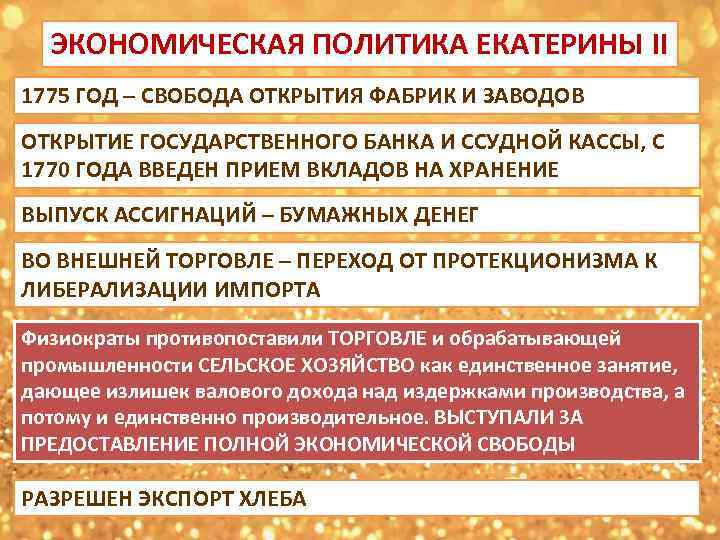

Экономическая политика Екатерины II была направлена на укрепление внутреннего потенциала империи и создание условий для процветания торговли, промышленности и сельского хозяйства. Хотя Россия XVIII века оставалась преимущественно аграрной страной, именно при Екатерине начали закладываться основы будущей индустриализации и буржуазных отношений.

Императрица унаследовала от своих предшественников хозяйство, в котором преобладали крепостные формы труда и сильная зависимость от дворянства. Тем не менее она сумела сделать шаг в сторону экономического оживления, используя идеи меркантилизма и физиократии, с которыми познакомилась через чтение европейских авторов и общение с экономистами. Екатерина считала, что богатство государства зиждется на труде его подданных и правильной организации хозяйства.

Одним из первых шагов стало создание в 1765 году Вольного экономического общества, ставшего центром просвещённого обсуждения аграрных проблем. Здесь публиковались трактаты о новых способах земледелия, внедрении машин, рациональном хозяйствовании. Общество учреждало конкурсы — например, на лучший способ улучшения положения крестьян. Хотя эти идеи редко находили практическое воплощение, они формировали атмосферу экономического прогресса и интереса к реформам.

Большое внимание Екатерина уделяла торговле и промышленности. При ней были приняты меры по развитию мануфактур, особенно в текстильной, металлургической и кожевенной отраслях. В 1775 году отменялась обязательная государственная регламентация частных заводов, и промышленность получала больше свободы. Императрица поощряла частную инициативу: каждому, кто хотел открыть мануфактуру, позволялось нанимать рабочих без ограничений по сословию.

Важной частью её политики стало развитие купечества. В 1775 и 1785 годах были изданы «Городовые положения», закрепившие права горожан, разделив их на «именитых граждан» и «обычных мещан». Город стал рассматриваться как самостоятельный экономический организм, где купцы могли развивать своё дело, вступать в гильдии, строить лавки и фабрики. Торговые ярмарки — Нижегородская, Ирбитская, Макарьевская — приобрели всероссийское значение, превращаясь в центры экономической жизни.

Екатерина активно занималась градостроительством. Именно при ней появились новые регулярные планы городов, основанные на симметрии и геометрии — символах порядка и разума. Петербург, Москва, Казань, Воронеж, Екатеринослав и десятки других городов получили обновлённый облик: прямые улицы, административные площади, каменные здания вместо деревянных. Императрица даже создала специальную Комиссию о строении городов, которая утверждала планы, контролировала архитектуру и санитарное состояние.

Заметно улучшилась инфраструктура: строились дороги, мосты, почтовые тракты, каналы. Екатерина понимала, что торговля невозможна без связи между регионами. Так, в её время был завершён Вышневолоцкий водный путь, связавший Волгу и Балтику, и начато освоение южных земель — Новороссии. Основание новых городов — Херсона, Екатеринослава (ныне Днепр), Севастополя — стало символом продвижения России к морям и расширения её экономического пространства.

Не стоит забывать и о финансовых преобразованиях. В 1769 году Екатерина ввела ассигнации — первые бумажные деньги в России, что облегчило торговый оборот и позволило увеличить внутренние расчёты. Хотя инфляция вскоре стала заметной, введение бумажных денег стало важнейшим шагом к модернизации финансовой системы.

При всей рациональности её экономической политики, она имела и тёмную сторону. Екатерина укрепила зависимость крестьян, фактически передав дворянам почти неограниченную власть над ними. В 1767 году императрица издала «Жалованную грамоту дворянству», подтвердив право помещиков на землю и крестьян. Это усилило экономическую и социальную пропасть между сословиями, став одной из главных противоречий её правления.

Тем не менее эпоха Екатерины II стала временем, когда Россия впервые ощутила дыхание экономического прогресса. Города росли, дороги связывали регионы, купечество богатело, а промышленность развивалась. В этих преобразованиях сочетались рассудочность и прагматизм императрицы, стремившейся сделать Россию современной державой, не разрушая при этом основ старого порядка.

Просвещение и культура: от «Наказа» до Академии художеств

Если административные и экономические реформы Екатерины II укрепляли государство, то её культурная политика формировала лицо эпохи. Екатерина понимала: сила империи измеряется не только армией и казной, но и уровнем образования, науки, искусства. Именно поэтому её царствование стало временем расцвета русского Просвещения — особого, «имперского» по масштабу и духу.

Императрица видела в просвещении инструмент управления. Она считала, что «просвещённый народ легче управляем, чем тёмный», и стремилась сделать образование частью государственной политики. Под её покровительством в 1764 году был основан Смольный институт благородных девиц — первое в России учебное заведение для женщин. Он стал символом новой эпохи, когда воспитание перестало быть прерогативой семьи и стало делом государства. Его выпускницы воспитывались не только в благонравии, но и в «гражданских добродетелях», что соответствовало духу Просвещения.

В 1786 году Екатерина утвердила «Устав народных училищ», положивший начало созданию системы светского школьного образования. В каждой губернии предписывалось открыть главные и малые училища, где детей учили грамоте, арифметике, географии и естествознанию. Это был шаг к формированию единой образовательной сети, пусть и ограниченной в масштабах.

Не меньше внимания императрица уделяла науке. При ней активно работала Академия наук, создавались научные экспедиции для изучения Сибири, Кавказа, Каспия, Камчатки. Одним из самых масштабных проектов стала экспедиция под руководством академика Палласа, исследовавшая природные богатства России. Екатерина лично финансировала эти начинания, считая, что познание страны — часть её укрепления.

Культура при Екатерине II пережила настоящий подъем. Она покровительствовала Российской академии художеств, где формировалось поколение русских мастеров — Фёдор Рокотов, Дмитрий Левицкий, Владимир Боровиковский создавали галерею просвещённой знати, наполняя их портреты новым психологизмом. В архитектуре утвердился классицизм — строгий, гармоничный, символизирующий власть разума. В это время строятся ансамбли Царского Села, Эрмитаж, Таврический дворец — олицетворение идеи просвещённого государства.

Особое место в культурной политике Екатерины занимала литература и журналистика. Она сама писала пьесы и сатиры — под псевдонимами «Императрица Российская» и «Честная». Создавала пьесы вроде «О, времена!» и «Богатырь», высмеивая невежество и пороки. При дворе издавались журналы — «Всякая всячина» и «Собеседник любителей российского слова», которые императрица курировала лично. Эти издания стали площадкой для распространения идей морали, образования и государственного служения.

Не менее важным был контакт Екатерины с европейскими мыслителями. Её переписка с Вольтером, Дидро, д’Аламбером стала событием международного масштаба. Дидро даже посетил Петербург, беседовал с императрицей в Царском Селе, поражаясь её осведомлённости и рационализму. Екатерина покупала целые библиотеки западных философов, включая коллекцию Дидро, чтобы создать фундамент для будущих российских учёных и писателей.

Просвещение при Екатерине II имело, однако, свои границы. Оно распространялось сверху вниз — от дворян к народу, от столицы к провинции. Крестьянство, составлявшее большинство населения, оставалось вне культурного подъёма. Екатерина понимала, что слишком широкое просвещение может породить вольнодумство, и потому старалась держать образование под контролем. Так, после Французской революции императрица ужесточила цензуру, запретила многие западные книги и ограничила свободу слова.

Итоги внутренней политики: между идеалами и реальностью

Царствование Екатерины II стало временем грандиозных замыслов и впечатляющих достижений, но также и глубоких противоречий. Императрица вошла в историю как символ «просвещённого абсолютизма» — монарх, который стремился соединить силу власти с идеалами разума и гуманизма. Однако между провозглашёнными принципами и реальными шагами её политики пролегала пропасть, характерная для России XVIII века.

С одной стороны, Екатерина добилась того, чего не удавалось многим её предшественникам: создала стройную систему управления, укрепила вертикаль власти, обеспечила внутреннюю стабильность и дала мощный импульс развитию культуры, науки, образования. Россия при ней превратилась в современное европейское государство с развитой бюрократией, армией, флотом и растущей экономикой. Её имя стало ассоциироваться с прогрессом и реформами, а сама императрица — с образом «матери Отечества».

Она умело выстраивала баланс между новаторством и традицией. Административные реформы рационализировали управление; экономические меры стимулировали рост торговли и промышленности; развитие городов способствовало формированию нового купеческого и чиновного сословий. Екатерина понимала, что для успеха реформ необходимо не разрушать старое, а перестраивать его изнутри — по частям, аккуратно, сохраняя порядок и лояльность дворянства.

Но именно эта осторожность стала границей её «просвещения». Императрица, вдохновлённая философами, провозглашала равенство и гуманизм, но в реальности опиралась на сословную систему и закрепощённое крестьянство. «Жалованная грамота дворянству» 1785 года дала дворянству небывалые права и автономию, но окончательно отрезала крестьян от возможности освободиться. К концу её царствования крепостное право стало не просто социальной нормой, а опорой государства.

Идеалы свободы и разума, которые Екатерина проповедовала в «Наказе», столкнулись с суровой действительностью империи, где бунты, вроде восстания Пугачёва, доказывали: народное недовольство нельзя подавить только реформами сверху. Пугачёвщина показала слабость просвещённого абсолютизма — народ не разделял ценностей Просвещения, а власть не могла позволить себе истинную демократизацию.

Во второй половине царствования Екатерина постепенно отошла от радикальных идей. После Французской революции 1789 года она ужесточила контроль над печатью, ограничила вольнодумство, стала подозрительно относиться к либеральным идеям, которые раньше вдохновляли её саму. Просвещение уступило место прагматизму — власти стало важнее сохранить порядок, чем продолжать реформы.

Тем не менее, влияние Екатерины на судьбу России трудно переоценить. Её эпоха стала мостом между реформаторским порывом Петра I и консервативным XIX веком. Она создала государственный аппарат, способный управлять огромной территорией, и заложила культурные основы, на которых выросли будущие поколения — от Пушкина до декабристов.

Екатерина II оставила после себя государство, сильное, централизованное, образованное — но не свободное. Её политика доказала, что в России XVIII века идеи Просвещения могли существовать лишь в рамках монархии. Её правление стало торжеством разума — но под покровом самодержавия.

Для нас важна актуальность и достоверность информации. Если вы обнаружили ошибку или неточность, пожалуйста, сообщите нам. Выделите ошибку и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.