Фото Все

Григорий Зиновьев — биография

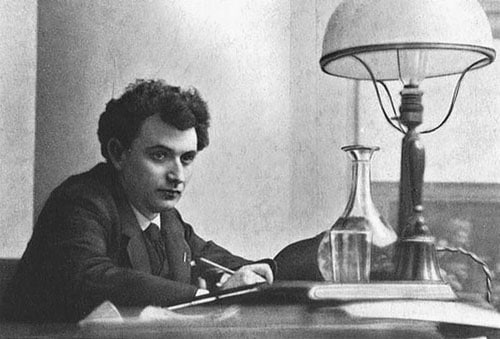

Григорий Зиновьев — русский революционер, советский политический и государственный деятель, один из главных претендентов на лидерство в партии после смерти Ленина. Активный участник внутрипартийной борьбы 1920-х годов, он был расстрелян в ходе сталинских репрессий. Посмертно реабилитирован в 1988 году.

Детство

Григорий Зиновьев (настоящая фамилия — Радомысльский) появился на свет в 1883 году в Елисаветграде — городе, чьё название неоднократно менялось вслед за политическими трансформациями XX века. При рождении он оказался в эпицентре исторических перемен: в 1924 году город стал Зиновьевском, позже — Кировоградом, а с 2016 года носит имя Кропивницкий. Этот топонимический калейдоскоп отражает сложную связь между советской идеологией и памятью о местных деятелях.

Семья будущего революционера принадлежала к зажиточным еврейским кругам. Его отец, Аарон Радомысльский, владел молочной фермой — редкое для еврейской общины Российской империи занятие, что подчёркивало предпринимательскую хватку и относительную финансовую независимость. Домашнее образование, полученное Григорием, включало не только базовые дисциплины, но и погружение в социальные вопросы, что позже повлияло на его политические взгляды.

Одним из ключевых событий, определивших внутренний мир Зиновьева, стал трагический эпизод десятилетнего возраста. Во время игры он случайно столкнул младшего двоюродного брата в яму с известью, что привело к гибели ребёнка. Этот случай, как отмечает биограф Вячеслав Самоходкин, стал источником глубокой психологической травмы. В эпоху, когда понятия посттравматического расстройства не существовало, а психические отклонения стигматизировались, Зиновьев остался наедине с последствиями шока.

Симптомы — резкие перепады настроения, панические атаки, импульсивность — соответствовали клинической картине неврастении, распространённой в начале XX века среди интеллигенции. Однако окружение трактовало его поведение иначе: современники часто воспринимали эмоциональные срывы как проявление трусости или слабости характера, не подозревая о скрытых механизмах травмы. Этот диссонанс между внутренними переживаниями и внешними оценками сопровождал Зиновьева на протяжении всей жизни, влияя на его взаимодействие с соратниками и оппонентами.

Детство Зиновьева совпало с периодом усиления антисемитских настроений в Российской империи, что формировало у еврейской молодёжи двойственное восприятие действительности: с одной стороны, стремление к ассимиляции, с другой — поиск альтернативных путей самореализации вне традиционных рамок. Возможно, именно этот конфликт подтолкнул его к радикальным политическим идеям.

Травма, полученная в юности, стала не только личной драмой, но и элементом, повлиявшим на его публичную роль. Неврастения, сочетавшая возбудимость и истощение, могла способствовать его склонности к резким политическим манёврам — черте, которая позже проявится в годы его работы в большевистской партии. Однако в дореволюционный период эти особенности психики оставались скрытыми, маскируясь под интенсивной интеллектуальной деятельностью и растущим интересом к марксизму.

Начало революционной деятельности

Политическая биография Зиновьева началась в 1901 году с вступления в РСДРП — партию, которая через два года расколется на большевиков и меньшевиков, определив судьбу российского революционного движения. Уже в первые годы активность молодого агитатора привлекла внимание властей: за организацию стачек в Новороссийске он попал под надзор полиции, что вынудило его в 1902 году эмигрировать. Этот шаг оказался типичным для многих радикалов эпохи, для которых Европа стала не только убежищем, но и лабораторией революционных идей.

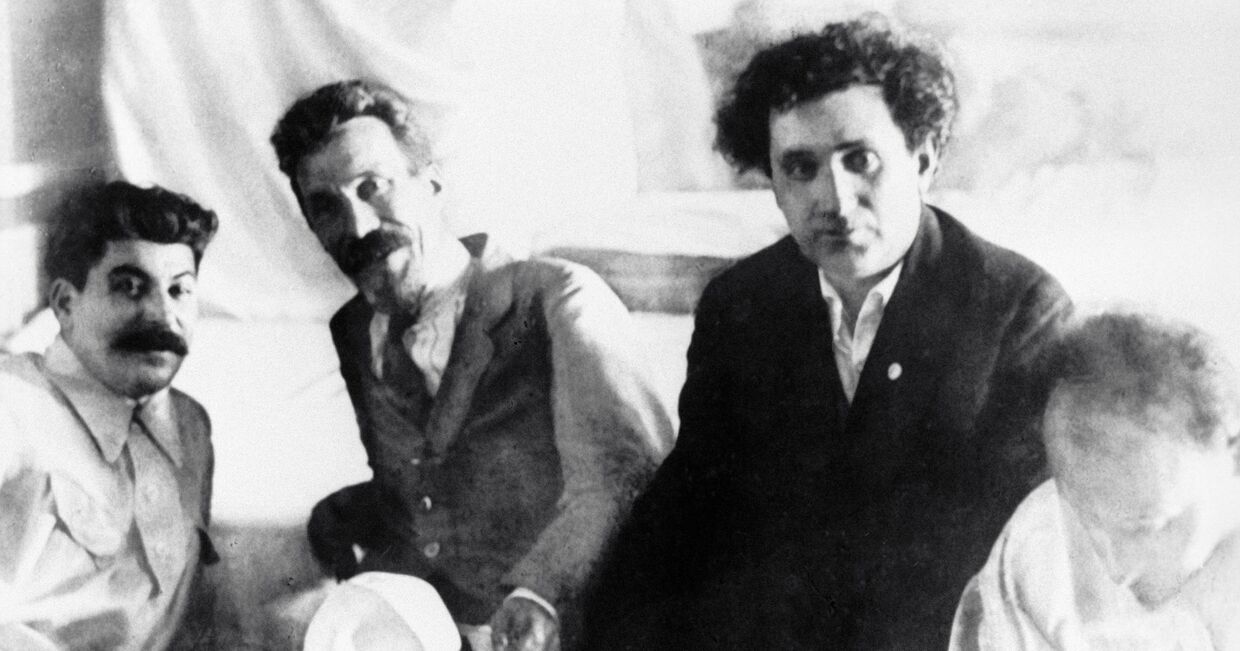

В Берлине, Париже, Берне Зиновьев погрузился в среду русской политической эмиграции. Знаковым событием стала встреча с Лениным в 1903 году — начало многолетнего сотрудничества, определившего его место в партийной иерархии. На II съезде РСДРП он без колебаний поддержал ленинскую линию, присоединившись к большевикам. Это решение, принятое в разгар идейного размежевания, сделало его не просто соратником, а доверенным лицом вождя. По возвращении в Россию Зиновьев развернул пропаганду на Украине — регионе с сильным рабочим движением, где его ораторский талант и умение работать с массами оказались востребованы.

Период 1904–1908 годов стал для Зиновьева чередой резких поворотов. Проблемы со здоровьем, вероятно связанные с неврастенией, заставили его вновь покинуть страну. В Берне он ненадолго занялся изучением химии, но революционные события 1905–1907 годов прервали академические планы. Возвращение в Россию ознаменовалось избранием в Петербургский комитет РСДРП, однако обострение болезни вновь отправило его в Швейцарию — на этот раз на юридический факультет. Парадоксальным образом эта «миграция» между наукой и политикой отражала общую для революционеров дилемму: необходимость теоретической подготовки против практической борьбы.

В марте 1906 года Зиновьев снова в Петербурге, где участвует в восстановлении партийных структур после поражения Первой русской революции. На V Лондонском съезде (1907) он, получив второе после Ленина число голосов, входит в ЦК — свидетельство растущего авторитета. Как редактор подпольных газет «Социал-демократ» и «Вперёд», он формировал идеологический каркас большевизма, сочетая ленинскую риторику с собственным пониманием массовой агитации.

Арест в 1908 году и последовавшее освобождение «по болезни» — типичная для того времени тактика властей, стремившихся избавиться от неугодных через высылку — привели к новой эмиграции. Переезд в австрийскую Галицию вместе с Лениным (1908) обозначил его роль связующего звена между зарубежным центром и российским подпольем. Историк Леонид Млечин подчёркивает: создание Заграничного бюро ЦК под руководством Зиновьева стало стратегическим шагом — именно через него координировалась работа нелегальных ячеек, переправлялась литература и финансирование.

Борьба за власть

Возвращение Зиновьева в Россию в апреле 1917 года в «пломбированном вагоне» стало символическим началом нового этапа революции. Вместе с Лениным, второй женой Златой Лилиной и бывшей супругой Саррой Равич он пересек охваченную войной Европу, чтобы возглавить радикальное крыло большевиков. Этот эпизод отражал не только личные связи, но и стратегическую важность эмигрантских кадров для грядущего переворота. После Июльского кризиса, скрываясь с Лениным в шалаше на озере Разлив, Зиновьев оказался в эпицентре подготовки к захвату власти, хотя его позиция вскоре станет причиной первого серьёзного раскола.

Октябрьский раскол

10 (23) октября 1917 года Зиновьев совместно с Каменевым выступил против ленинского плана вооружённого восстания, аргументируя это недостаточной поддержкой масс. Их открытое письмо в меньшевистской «Новой жизни», раскрывшее замыслы большевиков, Ленин назвал «предательством», сравнив с информированием врага. Этот шаг, продиктованный страхом повторения Июльского поражения, навсегда поставил на Зиновьеве клеймо «колеблющегося» — ярлык, который позже использовался против него в борьбе за власть. Несмотря на угрозу исключения из партии, оба остались в её рядах, но потеряли влияние: запрет выступать от имени ЦК стал первым сигналом хрупкости их позиций.

Конфликт с Викжелем

После Октябрьского переворота Зиновьев вновь оказался в оппозиции, на этот раз — к жёсткой линии Ленина и Троцкого. В конце октября 1917 года, когда Викжель потребовал создания коалиционного правительства без большевистских лидеров, он вместе с Каменевым, Рыковым и Ногиным поддержал переговоры. Этот эпизод, известный как «ноябрьский кризис», выявил раскол между сторонниками монопольной власти и теми, кто стремился к компромиссу с умеренными социалистами. Поражение войск Керенского—Краснова позволило Ленину прервать диалог, а Зиновьев и его союзники, подав в отставку из ЦК, временно оказались на политической периферии.

Несмотря на опалу, уже в декабре 1917 года Зиновьев возглавил Петроградский Совет, став ключевой фигурой в Северной коммуне. Его противоречивое наследие включает как организацию обороны города от Юденича, так и жёсткие репрессии. Отказ санкционировать «красный террор» после покушения на Ленина в 1918 году сменился активным участием в нём: по данным социолога Питирима Сорокина, именно Зиновьев курировал расстрелы интеллигенции, включая поэта Николая Гумилёва по делу «Таганцевского заговора» (1921). Парадоксально, но одновременно он сотрудничал с Максимом Горьким, улучшая условия жизни учёных и деятелей искусства, что подчёркивало двойственность его политики — сочетание репрессий с прагматичным привлечением «буржуазных специалистов».

С 1919 года, возглавляя Исполком Коминтерна, Зиновьев превратился в главного идеолога мировой революции. Его доктрина «социал-фашизма», объявлявшая социал-демократов главными врагами, углубила раскол в европейском левом движении. Внутрипартийные интриги, включая поддержку фракционных групп, усиливали его влияние, но создавали репутацию «поджигателя раздоров». Параллельно он укреплял позиции в СССР: публикация собрания сочинений, доклады на съездах и пропаганда «ленинизма» делали его одним из главных претендентов на лидерство после смерти вождя.

В 1922 году Зиновьев сыграл роковую роль в судьбе партии, предложив кандидатуру Сталина на пост генсека. Вместе с Каменевым они сформировали «тройку», разгромившую Троцкого в 1923–1924 годах. Однако их альянс базировался на иллюзии контроля над Сталиным. Уже в 1925 году, когда Зиновьев выступил против НЭПа и начал критиковать «правый уклон» Бухарина, генсек переориентировался на новых союзников. К 1926 году «новая оппозиция» Зиновьева и Каменева была разгромлена, а его смещение с поста председателя Ленсовета завершило карьеру «вождя Коминтерна».

К 1925 году внутрипартийная борьба достигла критической точки. На XIV съезде ВКП(б) Зиновьев, возглавив «новую оппозицию» вместе с Каменевым и ленинградскими делегатами, бросил вызов сталинскому большинству. Их критика сосредоточилась на «правом уклоне» Бухарина и Рыкова, защищавших НЭП, а также на растущей бюрократизации партии. Однако к этому моменту Сталин уже контролировал аппарат: ленинградская группа, некогда оплот Зиновьева, не смогла противостоять центральному комитету. Поражение оппозиции в 1926 году обернулось для Зиновьева потерей постов в Ленсовете и Коминтерне, а затем и исключением из Политбюро.

Союз с Троцким

Отчаявшись вернуть влияние, Зиновьев в 1926–1927 годах объединился с Троцким, своим давним идейным противником. Этот шаг, продиктованный тактической необходимостью, лишь ускорил их крах. В ноябре 1927 года, после демонстраций сторонников оппозиции, Зиновьева исключили из партии, лишив всех постов. Изгнание из Общества старых большевиков и ссылка в Калугу (1928) символизировали окончательный разрыв с «ленинской гвардией». Репрессии затронули и его сторонников — типичный для сталинской эпохи метод «чистки» через уничтожение политических сетей.

Попытки Зиновьева вернуться в систему отражали двойственность сталинской политики: сочетание репрессий с прагматичным использованием бывших оппонентов. В 1928 году, после публичного покаяния, его восстановили в партии, но назначение ректором Казанского университета (1930) оказалось фикцией. Отсрочки и нежелание покидать Москву раскрывали как его страх потерять связь с центром власти, так и недоверие Сталина. Вместо Казани Зиновьев получил второстепенные посты в Наркомпросе, где занимался образовательными реформами, пытаясь адаптироваться к роли «технократа».

Кустанайская ссылка

Новый виток преследований начался в 1932 году: исключение из партии по делу «Союза марксистов-ленинцев» и ссылка в Кустанай. Здесь Зиновьев, владевший немецким, выполнил перевод «Майн кампф» Гитлера для закрытого издания. Этот парадоксальный факт — бывший глава Коминтерна, боровшийся с «фашистской угрозой», анализирует идеологию нацизма — отражал прагматизм СССР в оценке внешних рисков. Перевод, предназначенный для партийной элиты, подчёркивал, что даже в изгнании Зиновьев оставался инструментом системы.

Финал карьеры

К 1934 году, после очередного покаяния, Зиновьев ненадолго вернулся в публичное поле. Его речь на XVII съезде ВКП(б), наполненная самокритикой и восхвалением Сталина, стала образцом ритуализированного унижения. «Я был слеп… — заявлял он, — но товарищ Сталин мудро вёл партию». Несмотря на возвращение в редколлегию журнала «Большевик» и публикацию биографии Карла Либкнехта, его роль свелась к декоративной: участие в пропагандистских проектах как доказательство «единства» партии.

Зиновьевская эпопея 1925–1934 годов иллюстрирует этапы нейтрализации оппозиции. Сталин, используя череду исключений и восстановлений, дробил волю противников, превращая их в заложников системы. Покаяния Зиновьева, как и более поздние «признания» на московских процессах, служили спектаклем, укреплявшим культ вождя. При этом его литературная деятельность — от работ о Либкнехте до анализа нацизма — показывала, что даже маргинализированные фигуры могли быть полезны режиму в идеологической войне.

К 1934 году Зиновьев, хотя и сохранял номинальный статус, уже был политическим трупом. Его судьба предвосхищала участь многих соратников: временная реабилитация, за которой следовал новый арест. Однако в отличие от жертв Большого террора, его финальная расправа произошла позже — в 1936 году, став частью печально известных показательных процессов. Циклы его падений и частичных возвращений стали зеркалом трансформации большевизма — от дискуссий 1920-х к тоталитарной монолитности 1930-х.

Личная жизнь

Григорий Зиновьев, несмотря на отсутствие внешней привлекательности, обладал харизмой и силой характера, которые привлекали к нему людей. Его личная жизнь, как и политическая карьера, была насыщена драматическими событиями, отражающими сложности эпохи революций и репрессий.

Первая жена: Сарра Равич

Сарра Равич, известная в партийных кругах как Ольга, стала первой спутницей Зиновьева. Она не только разделяла его революционные взгляды, но и активно участвовала в политической борьбе. На пике своей карьеры Равич занимала пост комиссара внутренних дел Северного региона, что подчёркивало её значимость в большевистском движении. Однако со временем отношения супругов охладели, и их брак распался.

Вторая жена: Злата Лилина

Второй избранницей Зиновьева стала Злата Лилина, выступавшая под псевдонимом Зина Левина. Как и её муж, она была убеждённой социалисткой и активно работала в партийной прессе, сотрудничая с газетами «Звезда» и «Правда». В этом браке у Зиновьева родился сын Стефан, чья судьба оказалась трагичной. В возрасте 29 лет он был расстрелян, став одной из многочисленных жертв сталинских репрессий.

Третья спутница: Евгения Ласман

После развода с Лилиной Зиновьев связал свою жизнь с Евгенией Ласман. Её судьба также сложилась трагически: она неоднократно арестовывалась и провела в тюрьмах почти два десятилетия. Эти годы стали отражением общей участи многих близких родственников «врагов народа», которые подвергались преследованиям даже после гибели своих мужей или отцов.

Личная жизнь Зиновьева и судьбы его близких иллюстрируют, как политические потрясения разрушали не только карьеры, но и семьи. Его жёны и сын стали заложниками системы, где личные связи с опальными фигурами автоматически превращали человека в мишень для репрессий. Трагедия семьи Зиновьева — это часть общей картины сталинского террора, который не щадил никого, будь то видный революционер или его родные.

Расстрел

Арест Зиновьева 16 декабря 1934 года по делу «Московского центра» стал частью подготовки первого из громких показательных процессов сталинской эпохи. Обвинения в создании «контрреволюционной организации» базировались на шаблонных для 1930-х годов формулировках, призванных легитимировать расправу над бывшими соратниками Ленина. Верхнеуральский политизолятор, куда его поместили, был специально предназначен для высокопоставленных «врагов народа». Здесь в 1935 году Зиновьев вёл дневниковые записи, адресованные Сталину, — смесь покаяния, надежды на милость и попыток напомнить о прошлых заслугах. Эти тексты, как и более поздние признания на суде, отражали психологическое давление, под которым ломали волю обвиняемых.

24 августа 1936 года Зиновьев предстал перед судом по делу «Антисоветского объединённого троцкистско-зиновьевского центра». Процесс, длившийся менее суток, стал образцом инсценировки: «признания» выбивались пытками, угрозами семьям и обещаниями сохранить жизнь в обмен на сотрудничество. В ночь на 25 августа приговор о расстреле был приведён в исполнение в здании Военной коллегии Верховного суда. Согласно воспоминаниям британского историка Саймона Себаг-Монтефиоре, основанным на рассказах очевидцев, Зиновьев в последние минуты впал в истерику, умоляя о помиловании и называя процесс «фашистским заговором». Его соратник Лев Каменев, напротив, призвал встретить смерть достойно — этот контраст подчёркивал различие реакций на крах иллюзий.

При казни присутствовали высшие чины НКВД: Генрих Ягода, Николай Ежов и Карл Паукер. Их участие не было случайным — Сталин использовал репрессии и против исполнителей, чтобы уничтожить свидетелей. Все трое впоследствии были расстреляны (1937–1940), а пули, убившие Зиновьева и Каменева, стали мрачным трофеем: их хранили сначала Ягода, затем Ежов, пока те сами не стали жертвами машины террора. Этот циклический характер репрессий подчёркивал их системность: каждый этап чистки создавал новых «виновных».

13 июля 1988 года Пленум Верховного Суда СССР отменил приговор Зиновьеву за отсутствием состава преступления. Реабилитация, проведённая в рамках горбачёвской политики гласности, формально восстановила его в правах, но не вернула имени в публичное пространство. В отличие от других жертв сталинщины, образ Зиновьева остался маргинальным — его роль в революции и терроре слишком противоречива для однозначных оценок.

Дело Зиновьева-Каменева стало прологом Большого террора. Оно закрепило практику фальсификаций, публичных «признаний» и физического устранения любых альтернативных центров власти. Даже после смерти Сталина миф о «троцкистско-зиновьевском заговоре» десятилетиями сохранялся в официальной историографии, пока перестройка не вскрыла его лживость. Сегодня казнь Зиновьева рассматривается как символ превращения революционной партии в инструмент диктатуры, где верность идее уступила место культу личности и страху.