Зинаида Миркина — биография

Зинаида Александровна Миркина — поэтесса, эссеист и переводчица, известная духовной лирикой, философскими размышлениями и глубоким религиозным поиском.

Ранние годы и духовное пробуждение

Зинаида Миркина родилась зимой 1926 года в Москве, в семье активных представителей еврейской интеллигенции с ярко выраженными революционными взглядами. Отец, Александр Аронович, участвовал в подпольной деятельности в Баку и был членом РКП(б), тогда как мать, Александра Алвелевна, вступила в ВЛКСМ ещё в юности, окончила экономический факультет МГУ и начала профессиональную карьеру в столице.

Детские воспоминания Миркиной окрашены духом идеалистического ленинизма, царившего в первые послереволюционные десятилетия. Она вспоминала ощущение непоколебимой веры в социалистическое будущее, несмотря на скромный быт. Семья жила небогато, но окружала дочь вниманием и поддержкой. В школе Зинаида не испытывала трудностей, демонстрируя усидчивость и тягу к знаниям.

1937 год стал трагическим водоразделом в судьбе многих семей, в том числе и окружения Миркиных. Во времена Большого террора родители не только не отвернулись от попавших под репрессии, но активно поддерживали детей своих арестованных друзей. Мать наставляла дочь быть рядом с теми, кто вдруг оказался «врагом народа» по происхождению, прививая чувство моральной ответственности и гражданской стойкости.

С началом Великой Отечественной войны семья эвакуировалась в Новосибирск, где Зинаида училась в школе. Именно там под влиянием преподавателей в ней начал формироваться литературный талант. Девочка стала редактором стенгазеты, которая пользовалась уважением у сотрудников тыла. Этот опыт стал для неё первым прикосновением к слову как форме служения людям.

Вернувшись в Москву в 1943 году, Миркина поступила на филологический факультет МГУ. Однако первые годы обучения сопровождались внутренними сомнениями: казалось, что гуманитарные знания не способны изменить жестокую реальность войны. Она даже рассматривала возможность смены профессии, мечтая стать инженером или физиком.

Перелом произошёл, когда под влиянием преподавателей Зинаида впервые глубоко погрузилась в классическую литературу и богословские тексты. Знакомство с Ветхим Заветом стало катализатором внутренней трансформации: поэтесса открыла для себя понятие души и обрела религиозное сознание. В этот же период её формировала и музыка: она посещала концерты в консерватории, где её потрясли произведения Чайковского, Бетховена и Баха. Их возвышенная гармония отозвалась в её духовных исканиях, став неотъемлемой частью мировоззрения.

Именно в студенческие годы Миркина начала писать стихи, отражающие её внутреннюю борьбу и поиск смысла. В стихах звучал голос человека, потерявшего уверенность в рациональности и ищущего ответы в сфере духовного. Внешне весёлая и общительная, она наедине с собой переживала душевный переворот, итогом которого стало приближение к религиозной вере и ощущение присутствия Бога.

Однако попытка поделиться своими откровениями с окружающими не встретила отклика. Миркина столкнулась с холодом и непониманием — и это непонимание, вкупе с внутренними кризисами, привело к тяжёлой депрессии. Хотя она успешно защитила диплом, сдать государственные экзамены не смогла. Болезнь затянулась, оставив её инвалидом на всю оставшуюся жизнь. Этот трагический поворот стал для поэтессы судьбоносным: именно в этом состоянии она начала обретать глубину своего внутреннего мира, ставшую впоследствии основой её литературного и философского творчества.

Литературный путь

Несмотря на ранние успехи, творческое будущее Зинаиды Миркиной долгое время оставалось под вопросом. Тяжёлое заболевание, развившееся после депрессии, на годы приковало её к постели, лишив возможности не только участвовать в общественной жизни, но и заниматься литературным трудом. Почти пять лет прошли в борьбе за восстановление. Её юношеские стихи могли остаться единственным следом литературного дара, если бы не внутренняя решимость и стойкость.

Когда здоровье начало улучшаться, Миркина снова взялась за перо, однако её произведения не попадали на страницы официальной печати. Основной причиной была их глубоко религиозная направленность — тематика, категорически не поощрявшаяся в советской идеологической системе, провозглашавшей атеизм и вытеснявшей любые упоминания о вере в Бога.

В условиях идеологического давления она нашла путь к творчеству через переводческую деятельность. Это не только позволяло выживать материально, но и открывало новые горизонты смыслов. Миркина переводила лирические произведения авторов из союзных республик и зарубежных поэтов, сохраняя при этом высокую степень поэтической и духовной выразительности. В середине 1950-х она опубликовала сборник суфийской поэзии, в который вошли произведения таких мыслителей и поэтов, как Райнер Мария Рильке и Рабиндранат Тагор. Это свидетельствовало не только о её тонком вкусе, но и о стремлении соединить восточную и западную традиции в едином культурном поле.

Настоящее признание пришло к Миркиной только в 1990-е годы, когда политический климат в стране изменился, а интерес к религии и философии получил легитимность в публичном дискурсе. С этого времени она начала активно издавать авторские книги. Среди первых изданных сборников — «Потеря потери», «Зерно покоя», «Прозрачный час» и «Дослушанный звук». Её поэзия того времени наполнена тишиной, внутренним светом, хрупкой и вместе с тем устойчивой верой, переработанной через личный опыт страдания и исцеления.

В этот период Миркина также обратилась к прозе. Она создала цикл коротких мистико-философских рассказов для антологии «Тихие сказки», в которых образ реальности переплетался с символикой и аллюзиями на религиозные тексты. Одним из наиболее значимых произведений стала повесть «Озеро Сариклен», своеобразный философский роман, в котором автор исследовала вопросы человеческого предназначения, боли и прощения.

Зинаида Александровна обрела репутацию тонкого эссеиста и литературного критика. Она посвятила значительную часть своей научной и публицистической работы анализу духовной составляющей русской и мировой литературы. В своих эссе — «Невидимый собор», «В тени Вавилонской башни», «Огонь и пепел», «Святая святых» — она поднимала фундаментальные вопросы человеческой жизни, культуры и веры, интерпретируя классиков с необычайной глубиной.

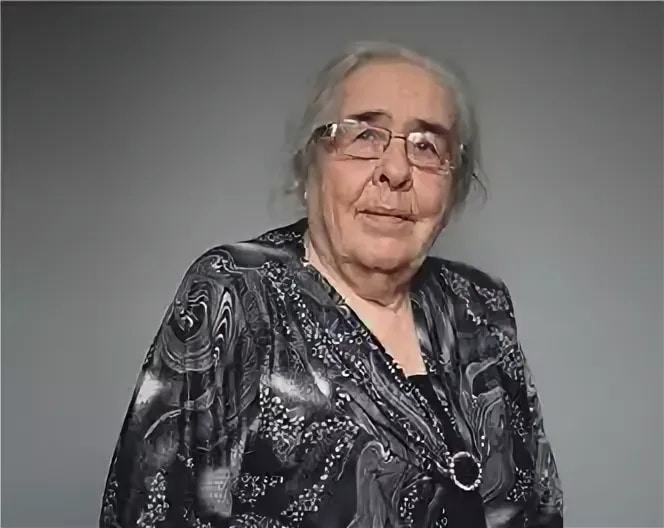

Даже в преклонном возрасте Миркина не оставляла поэтическое творчество. В 2000-х годах она продолжала публиковать новые сборники, такие как «Один на один», «Нескончаемая встреча», «Негаснущие дали» и «Блаженная нищета». Эти произведения стали своеобразным итогом её духовного пути: в них чувствуется умиротворённость, мудрость прожитых лет и готовность к последней встрече — встрече с вечностью. Её творчество приобрело черты завещания — личного, но обращённого ко всем, кто ищет смысл в жизни, страдании и любви.

Семья

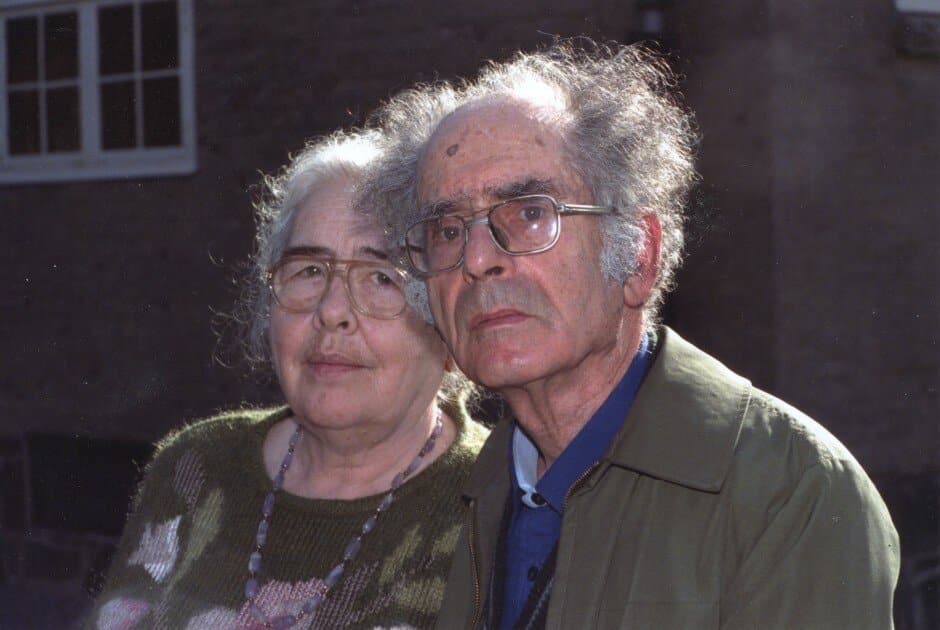

Судьбоносная встреча, ставшая поворотным моментом в личной жизни Зинаиды Миркиной, произошла в 1960 году. Тогда на её дачный участок неожиданно прибыл философ и публицист Григорий Соломонович Померанц — с намерением собрать поэтические произведения для готовящегося к изданию альманаха «Синтаксис», инициатором которого выступал Александр Гинзбург. Этот сборник должен был объединить голоса независимых авторов, в том числе тех, чьи произведения не публиковались по идеологическим причинам.

Внешний облик Померанца — элегантный, в модной одежде, с густыми волосами — производил впечатление: он казался героем с дореволюционной фотографии. Но главное — Миркина сразу почувствовала, что перед ней человек необычайной внутренней глубины. Между ними мгновенно установилось невидимое, но прочное понимание, сродни духовной интуиции. Она вспоминала это как момент взаимного узнавания, когда слово и мысль обретали гармонию.

Уже в следующем году, в 1961-м, они поженились. Этот союз оказался редким примером интеллектуального и духовного партнёрства, в котором оба супруга поддерживали и вдохновляли друг друга на протяжении десятилетий. Несмотря на отсутствие детей, их брак основывался не на бытовом расчёте или социальной норме, а на взаимной преданности и глубоком уважении к миру другого человека. Померанц, философ с еврейскими корнями, участник войны и диссидент, обладавший богатым жизненным и философским опытом, стал для Миркиной не только супругом, но и единомышленником, способным разделить её внутренние поиски.

Последние годы и смерть

После смерти Григория Померанца в феврале 2013 года здоровье Зинаиды Александровны резко ухудшилось. Потеря супруга, с которым её связывало не только многолетнее сожительство, но и редкое духовное родство, стала тяжёлым ударом. Обострились симптомы болезни, сопровождавшей её с юности: мучительные мигрени вновь стали постоянными спутниками. Физическая боль мешала ей передвигаться, ограничивала контакты с близкими и практически лишила возможности заниматься литературной работой.

Жизнь поэтессы постепенно сузилась до стен квартиры, где она провела свои последние месяцы. Несмотря на страдания, она продолжала оставаться для многих символом внутренней силы, верности духовным ценностям и стойкости, проверенной временем.

Зинаида Миркина ушла из жизни в сентябре 2015 года, в своей московской квартире. Близкие не стали распространяться о конкретных причинах смерти, подчеркнув её личный характер и сохранив ауру приватности, всегда окружавшую её бытие. Однако ясно, что уход был не внезапным, а скорее завершением долгого, непростого пути.

Поэтессу похоронили на Даниловском кладбище в Москве, в Южном административном округе — рядом с могилами родителей и любимого супруга. Проводы прошли в тёплой, но сдержанной обстановке. На церемонию прощания пришли не только литераторы и представители культурной среды, но и обычные читатели, чьи сердца были тронуты её стихами и прозой. Миркина осталась в памяти современников как человек глубокой внутренней жизни, для которого слово было не просто формой выражения, а способом приближения к истине.