Они создавали не просто костюмы, а характеры. От Лихачёвой до Маклаковой — история тех, кто шил эпоху из ткани и фантазии.

Искусство, спрятанное в ткани: роль костюмера в советском кинематографе

Советское кино невозможно представить без костюмов — тех самых деталей, которые оживляли эпоху, делали её ощутимой и достоверной. Художники по костюмам, оставаясь за кадром, вносили огромный вклад в создание атмосферы, характеров и визуального языка фильмов. Они не просто подбирали одежду актёрам — они создавали визуальные коды, считываемые целым поколением зрителей.

В условиях строгой идеологической цензуры костюм становился инструментом символического выражения. Через ткани, фактуры и силуэты художники умели передавать внутренние состояния героев, показывать время и место действия, намекать на скрытые смыслы, которые не могли быть произнесены вслух. Так рождалось подлинное искусство костюма — тонкое, интеллектуальное и при этом эмоциональное.

Советские художники по костюмам работали в уникальной системе: киностудии имели собственные цеха, ателье и богатые костюмерные фонды. Но даже при этом каждая работа требовала творческой смелости и точного понимания эпохи. Именно поэтому образы советских фильмов до сих пор узнаются с одного взгляда — будь то военная форма из «Офицеров», шелковые платья из «Иронии судьбы» или строгие наряды из «Белого солнца пустыни».

Истоки профессии: от театральных мастерских к киностудиям СССР

Когда в 1920–1930-е годы в Советском Союзе формировался кинематограф, художники по костюмам ещё не выделялись в отдельную профессию. Их работу выполняли театральные художники, модельеры или даже сами режиссёры, обладавшие чувством стиля. Именно театральные традиции заложили основу будущей советской школы костюма — с её вниманием к фактуре, линии и психологическому соответствию персонажу.

В 1920-х костюм в кино ещё носил условный характер — особенно в авангардных картинах Сергея Эйзенштейна, Всеволода Пудовкина и Дзиги Вертова. Художники опирались на театральный опыт конструктивистов: костюм рассматривался как элемент ритма и пластики, а не просто одежда. Например, в «Броненосце „Потёмкине“» форма моряков, с её строгими силуэтами и контрастами, была частью выразительного строя картины.

К концу 1930-х, с укреплением системы киностудий (в первую очередь «Мосфильма» и «Ленфильма»), профессия художника по костюмам стала самостоятельной. Создавались специализированные цеха, ателье, склады тканей и реквизита. Тогда же начали формироваться штатные группы художников, которые не только шили костюмы, но и проектировали их — делали эскизы, подбирали ткани, консультировались с историками и этнографами.

В годы Великой Отечественной войны роль костюма приобрела особую значимость. В фильмах тех лет требовалось достоверно передавать фронтовую реальность — форму, награды, шинели. Художники по костюмам нередко обращались к архивам, а порой использовали настоящие военные трофеи. Одновременно с этим появлялись фильмы-легенды — вроде «Свинарки и пастуха» или «Сердца четырёх», где костюм помогал подчеркнуть контраст между деревней и городом, старым и новым, традицией и современностью.

После войны, в 1950-е, профессия художника по костюмам окончательно оформилась институционально. На киностудиях появились должности главных художников, утверждённые приказы о производственном процессе, а в ВГИКе начали преподавать основы костюмерного дизайна. Кино стало главным окном моды — миллионы женщин по всей стране шили по мотивам фильмов, вдохновляясь платьями актрис Людмилы Гурченко, Любови Орловой или Татьяны Самойловой.

Таким образом, советская школа художников по костюмам выросла из синтеза театрального мастерства, исторической достоверности и кинематографического чувства кадра. Уже к середине века она стала самостоятельным направлением искусства, со своей философией, методами и звёздами.

Великие мастера советского костюма

Советское кино знало множество блестящих художников по костюмам, чьи работы определяли визуальный язык целых десятилетий. Их имена редко звучали в титрах громко, но именно они создавали ту магию, благодаря которой фильмы становились живыми и достоверными.

Надежда Лихачёва

Одна из первых звёзд советского костюмного цеха. Надежда Лихачёва работала на «Мосфильме» и оформила десятки знаковых картин — от «Карнавальной ночи» до «Семнадцати мгновений весны». Её почерк отличался филигранным вкусом и безупречной точностью эпохи. В «Иронии судьбы» костюмы персонажей не просто соответствовали 1970-м — они стали зеркалом советской повседневности: практичной, сдержанной, но в чём-то трогательно элегантной.

Лихачёва считала, что костюм должен «говорить тише актёра, но громче декораций». Именно она привнесла в советское кино понятие «характерного гардероба» — когда каждая пуговица или шаль выражала личность героя.

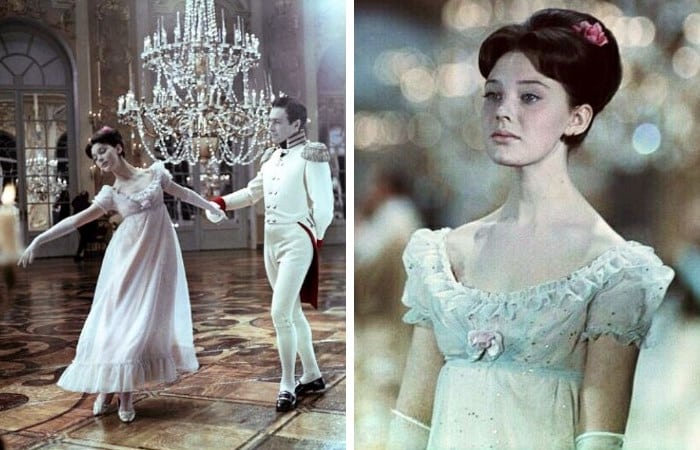

Людмила Кузьменко

Кузьменко вошла в историю прежде всего благодаря работе над фильмами «Война и мир» Сергея Бондарчука и «Анна Каренина». Её умение сочетать историческую достоверность с художественным обобщением было феноменальным. Для сцен бала в «Войне и мире» она создавала платья с использованием натуральных тканей, расшитых вручную — ни один кадр не был случайным.

Её костюмы не просто передавали эпоху, а формировали визуальное восприятие XIX века в массовом сознании советского зрителя.

Наталья Васильева

Работы Васильевой можно увидеть в фильмах Эльдара Рязанова, Георгия Данелии и Андрея Михалкова-Кончаловского. Она считала костюм инструментом психологического анализа персонажа. Так, в «Служебном романе» одежда героини Алисы Фрейндлих — от серого костюма до яркого платка — сопровождала внутреннюю трансформацию героини от холодной начальницы к женщине, обретшей нежность.

Васильева всегда работала в тесном сотрудничестве с режиссёром и оператором, подбирая ткани под свет и палитру кадра.

Элеонора Маклакова

Одна из самых изысканных художниц советского кино, Маклакова прославилась своими работами в картинах «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Собака на сене». Её стиль — фантазийный, театрализованный, с утончённой декоративностью. Она умела превращать костюм в сказочный символ, не теряя внутренней логики образа.

Костюмы героев у Маклаковой всегда дышали эпохой — пусть и вымышленной. Она работала с бархатом, шелком, кружевом, создавая ощущение богатства, но не показного, а поэтичного.

Другие выдающиеся имена

Среди других мастеров советского костюма — Татьяна Кузнецова («Белое солнце пустыни»), Татьяна Кочергина («Москва слезам не верит»), Марина Филатова («А зори здесь тихие»). Каждая из них внесла в профессию что-то своё: точность, характер, чувственность, а иногда — остроту и дерзость.

Их работы стали частью национальной визуальной памяти, навсегда закрепив за советским кино репутацию искусства, в котором одежда была не просто декорацией, а частью души фильма.

Ткань эпохи: как создавался визуальный стиль советского кино

Каждое десятилетие советской истории оставило свой узнаваемый след в кино — и в первую очередь через костюм. Одежда героев становилась не только отражением моды, но и художественным документом эпохи, в котором с удивительной точностью читались дух времени, общественные идеалы и перемены в сознании людей.

1930–1940-е: парадная строгость и идеология формы

В ранние советские годы костюм в кино подчинялся задаче воспитания «нового человека». Форма, рабочие комбинезоны, скромные платья — всё это символизировало труд, коллективизм и дисциплину. Герои фильмов носят одинаковую одежду, что отражает идею равенства.

В 1940-е годы, с началом войны, костюм становится героическим. Военная форма в фильмах тех лет — не просто атрибут, а знак мужества и чести. Параллельно существовали музыкальные комедии, где костюмы позволяли зрителю мечтать: лёгкие платья, банты, аккуратные фуражки создавали ощущение светлого будущего даже в трудные времена.

1950-е: блеск послевоенного оптимизма

Период оттепели принёс мягкость линий и женственность силуэтов. После долгих лет лишений страна стремилась к красоте и комфорту — и это отражалось в кино. В фильмах «Карнавальная ночь», «Девушка без адреса», «Весна на Заречной улице» героини щеголяли в пышных юбках, узких талиях, воротничках и шляпках — одежде, вдохновлённой западными журналами мод, но адаптированной под советскую скромность.

Костюм стал выражением оптимизма: яркие цвета, принты, ткани — всё говорило о пробуждении жизни.

1960–1970-е: индивидуальность и психологизм

В 60-е годы художники по костюмам стали отходить от идеологических шаблонов. Появилась эстетика «маленького человека» — скромного, интеллигентного, но внутренне богатого. В «Берегись автомобиля» или «Иронии судьбы» одежда героев точно передавала характер: без лишнего блеска, но с узнаваемой человечностью.

В 70-е стиль стал более разнообразным: джинсы, свитера, сапоги — кино начало показывать реальную жизнь. Костюм перестал быть символом идеала и превратился в инструмент психологической выразительности. В этот же период появляются фэнтезийные и исторические фильмы — «Обыкновенное чудо», «Собака на сене», где костюм становится отдельным художественным произведением.

1980-е: символ перемен

Конец советской эпохи ознаменовался изменением визуального языка. В фильмах Рязанова, Кончаловского, Михалкова, Шахназарова костюм отражает внутреннюю противоречивость общества. Одежда героев становится более свободной, многослойной, иногда эклектичной. В «Москва слезам не верит» видно, как за десятилетия костюм героинь проходит путь от скромных платьев до элегантных пиджаков и брюк — визуальный маркер женской эмансипации.

Художники по костюмам в этот период всё чаще обращаются к моде, отражая новые веяния: яркие ткани, пиджаки с подплечниками, крупные украшения. Это был не только стиль, но и знамение времени — время, когда советский человек впервые почувствовал вкус к самовыражению.

Символика и психологизм костюма

В советском кино костюм никогда не был просто элементом гардероба. Он говорил — о характере, судьбе, времени, классе, внутреннем мире человека. Художники по костюмам создавали не одежду, а язык — визуальную речь, способную передать то, что не позволяли сказать слова.

Советские костюмеры прекрасно понимали: костюм должен не просто соответствовать эпохе, но и работать на раскрытие персонажа. В фильме «Служебный роман» преображение героини Алисы Фрейндлих из строгой и замкнутой начальницы в женственную и мягкую женщину показано не через диалоги, а через одежду — от серого костюма до яркого платка. В «Москва слезам не верит» гардероб героинь рассказывает о социальной лестнице и изменении статуса: от простых платьев до стильных пиджаков и шелковых блуз.

Костюм был инструментом психологического воздействия на зрителя. Через него формировались ассоциации: скромность, гордость, наивность, уверенность. Художники использовали цвет, крой, фактуру тканей так же тщательно, как режиссёры — монтаж и свет.

Советские мастера костюма часто применяли символику цветов и материалов. Красный — знак страсти, борьбы, энергии (вспомним «Цирк» или «Комиссара»). Серый и коричневый — обыденность, советская «нормальность». Белый — чистота, надежда, мечта.

Иногда выбор ткани имел почти философское значение: шерсть — честность и простота, шелк — хрупкость и женственность, кожа — сила и протест. В «Белом солнце пустыни» кожаные ремни и пыльные бурки символизировали суровый мужской мир, а лёгкий платок Катерины Матвеевны — уязвимую человечность среди жестокости.

Настоящие шедевры советского кино рождались там, где художники по костюмам работали в тандеме с режиссёрами. У Рязанова — тонкая психологическая мода, у Бондарчука — историческая грандиозность, у Кончаловского — документальная достоверность, у Марка Захарова — сказочная метафора.

Так, Элеонора Маклакова и Захаров создавали визуальную философию: в «Обыкновенном чуде» цвета и ткани буквально выражали идею чуда — лёгкость, блеск, утопию. В «Том самом Мюнхгаузене» бархат и кружево превращались в метафору свободы мысли, не вписывающейся в бюрократический мир.

Советские зрители были внимательными. Они умели «читать» костюм: по нему судили о характере, положении, даже судьбе героя. Особенно женщины — миллионы копировали наряды любимых актрис, находя в этом не только модное вдохновение, но и эмоциональное родство.

Костюм становился способом самовыражения, отражением внутреннего состояния общества. И это, пожалуй, главное достижение советской школы костюма: одежда стала частью душевной архитектуры фильма.

Для нас важна актуальность и достоверность информации. Если вы обнаружили ошибку или неточность, пожалуйста, сообщите нам. Выделите ошибку и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.