Многие великие произведения были подписаны мужскими именами, хотя на самом деле их авторками были женщины. Почему они вынуждены были скрывать своё подлинное имя и какое наследие оставили миру?

Тайна скрытых имен

В разные эпохи женщинам приходилось бороться за право быть услышанными. В литературе XIX века и ранее публикация книги женщиной могла вызвать скепсис, а её произведение — оказаться незамеченным лишь из-за предубеждений общества. Чтобы избежать дискриминации и дать своим идеям шанс дойти до читателя, многие писательницы скрывались под мужскими псевдонимами.

Причины этого феномена кроются в устройстве общества. Женщинам зачастую отводилась роль хранительниц домашнего очага, а интеллектуальная и творческая деятельность воспринималась как удел мужчин. Роман или повесть из-под пера женщины могли заранее обречь на ярлык «легкомысленного» чтива, в то время как то же самое произведение, подписанное мужским именем, получало признание критики.

Однако псевдоним был не только защитой, но и оружием. Он позволял женщине освободиться от гендерных ожиданий и свободнее говорить о социальных проблемах, любви, страсти, религии, политике. Мужское имя делало их голоса более «авторитетными» в глазах общества. Именно благодаря такому выбору мир узнал множество великих текстов, которые иначе могли бы остаться в ящиках письменных столов.

Женские псевдонимы — это не просто хитрость. Это форма сопротивления, вызов устоям и одновременно попытка интеграции в мир, где правила диктовали мужчины. История знает десятки примеров таких случаев, и каждый из них открыл дорогу последующим поколениям авторов.

Исторический контекст: ограничения и предубеждения

Чтобы понять, почему женщины скрывали своё имя за мужским псевдонимом, нужно взглянуть на общество XVIII–XIX веков. В эти столетия литература и наука считались почти исключительно мужской сферой. Женщина, дерзнувшая заявить о себе как писательница, сталкивалась с насмешками, недоверием и предвзятостью. Её труд автоматически относили к «дамскому чтению» — лёгким романтическим историям, не достойным серьёзной критики. Даже если текст поднимал социальные или философские вопросы, его авторство нивелировалось одним фактом женского имени на обложке.

Культурные нормы того времени укрепляли эту систему. Женщине предписывалось быть хорошей женой и матерью, а занятия литературой считались либо невинным хобби, либо чем-то неподобающим. В университеты женщин не принимали, научные общества не приглашали, а издатели редко рисковали печатать серьёзные книги, подписанные женской фамилией. В итоге единственным способом донести свои мысли до публики становился псевдоним.

Не стоит забывать и об экономическом факторе. Многие женщины писали не только из стремления к самовыражению, но и ради заработка. Однако издатели платили авторам в зависимости от спроса, а книги с женскими именами продавались хуже: покупатель попросту не доверял им. Мужской псевдоним повышал шансы на успех и позволял обеспечить себе доход.

Есть и ещё один тонкий момент: свобода тем. Мужское имя давало возможность обсуждать то, о чём женщине в обществе говорить было неприлично. Например, социальные конфликты, религиозные сомнения или откровенные сцены страсти. Мужской псевдоним становился своего рода щитом, за которым можно было позволить себе смелость.

Ключевые фигуры

История знает десятки женщин, которые ради признания жертвовали своим именем, принимая мужские псевдонимы. Их примеры стали символами борьбы за литературное равноправие и показали, что истинный талант невозможно скрыть за формальностями.

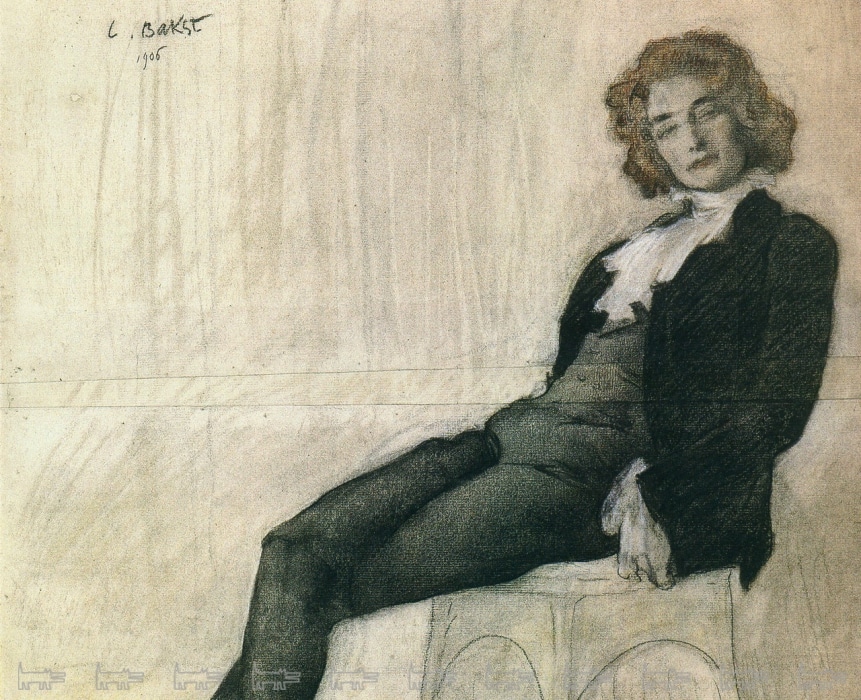

Одной из самых известных была Амандин Аврора Люсиль Дюпен, миру известная как Жорж Санд. Её романы и повести сочетали социальную критику с личной свободой, а образ женщины-писательницы в мужском костюме и с мужским именем шокировал современников. Благодаря этому Санд удалось добиться признания в кругах, куда женщинам вход был заказан, — она стала влиятельной фигурой в литературе и политике Франции XIX века.

Не менее яркий пример — английские сестры Шарлотта, Эмили и Энн Бронте, публиковавшие свои произведения как Каррер, Эллис и Эктон Белл. Их романы Джейн Эйр, Грозовой перевал и Агнес Грей стали классикой мировой литературы, но в момент выхода критики были уверены, что авторы — мужчины. Подозрения в женском авторстве воспринимались как упрёк, а не как достоинство, поэтому анонимность была необходимой защитой.

Классикой английской литературы стал и роман Мидлмарч, написанный Мэри Энн Эванс под именем Джордж Элиот. Её произведения отличались глубиной анализа человеческих характеров, философскими размышлениями и социальным масштабом. Эванс прекрасно понимала, что под женским именем ей никогда не позволили бы обсуждать столь серьёзные темы.

В русской литературе тоже были примеры. Мария Жукова, писательница XIX века, публиковалась под мужскими инициалами, чтобы её произведения воспринимали серьёзно. Чуть позже многие публицистки и поэтессы также прибегали к мужским именам или инициалам, стремясь попасть в газеты и журналы, где женский труд был нежелателен.

Русский опыт: от Анны Мар до Марии Жуковой

В России феномен женских псевдонимов имел свои особенности. Здесь социальные предубеждения были не менее сильны, чем в Европе, а издательский рынок ещё более консервативен. Женщинам редко доверяли серьёзные темы — философию, политику, сатиру, историческую прозу. Потому многие русские писательницы выбирали мужские имена, чтобы добиться публикации и избежать снисходительного отношения критиков.

Одной из первых стала Анна Мар — писательница и публицистка XIX века, писавшая под инициалами «А. Мар». Её статьи и очерки касались острых социальных вопросов, которые в устах женщины воспринимались бы как дерзость. Псевдоним позволял ей скрывать личность и высказываться более свободно.

Мария Жукова, известная писательница первой половины XIX века, также часто использовала мужские инициалы. Её романы и повести печатались в журналах, где редакторы предпочитали думать, что автор — мужчина. Скрываясь за этой маской, Жукова сумела пробиться к широкой публике и завоевать уважение читателей.

В литературном окружении того времени существовали и другие примеры. Некоторые поэтессы, стремившиеся попасть в престижные альманахи, подписывали стихи инициалами или откровенно мужскими именами. Это касалось не только прозы, но и публицистики: статьи на политические или философские темы от имени женщины практически не принимались.

Особенно показательно, что в России практика «маскулинных» псевдонимов была связана не только с борьбой за признание, но и с защитой личной жизни. Женщина-автор рисковала столкнуться с осуждением семьи и общества за «неженское» занятие. Мужское имя скрывало её от нежелательной славы, позволяя работать в более безопасной тени.

Особенности и вклад

Феномен женских псевдонимов оказался не только вынужденной мерой, но и культурным экспериментом, который во многом изменил представления о литературе. Эти авторки доказали, что талант не имеет пола, а границы, навязанные обществом, можно разрушить словом и идеей.

Во-первых, их творчество отличалось особой глубиной психологического анализа. Женщины, скрывавшиеся за мужскими именами, смело писали о внутреннем мире героев, о переживаниях и чувствах, которые мужчины-авторы порой обходили стороной. В романах Бронте мы видим уникальный синтез страсти и трагизма, а в произведениях Джордж Элиот — тонкие наблюдения за социальными механизмами и духовной борьбой человека.

Во-вторых, они внесли в литературу новые темы. Женщины-писательницы поднимали вопросы равенства, свободы, личного выбора, которые позже стали важнейшими для европейской культуры. Их произведения разрушали стереотипы: женский текст оказался не только «дамским романом», но и серьёзным философским и социальным высказыванием.

В-третьих, их смелость имела прямое влияние на культурную атмосферу. Общество, пусть и не сразу, начало принимать мысль о том, что женщина может быть полноправным участником интеллектуальной жизни. Именно эти писательницы подготовили почву для того, чтобы в XX веке женщины уже не нуждались в мужских псевдонимах, а могли открыто заявлять о себе.

Наконец, их вклад заключался и в самом факте сопротивления. Каждое мужское имя на обложке, скрывавшее женщину, было вызовом патриархальной системе. Они доказали, что барьеры можно обходить, что литература сильнее условностей. Их борьба стала частью общего движения за женские права, ведь слово — один из мощнейших инструментов изменения общества.

Таким образом, особенность этого феномена в том, что псевдонимы были не только маской, но и ключом, открывшим дорогу новым голосам в мировой культуре. И именно благодаря им женская литература заняла достойное место в истории.

Для нас важна актуальность и достоверность информации. Если вы обнаружили ошибку или неточность, пожалуйста, сообщите нам. Выделите ошибку и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.