История войн — это не только люди и оружие, но и животные, которые веками помогали армии побеждать. От боевых слонов Ганнибала до голубей Второй мировой — их вклад трудно переоценить.

Боевые кони и кавалерия

Лошадь — главный спутник воина на протяжении тысячелетий. С момента, когда человек приручил коня, поле боя изменилось навсегда. Первые письменные упоминания о боевых конях относятся к III тысячелетию до н. э. в Месопотамии, где использовались колесницы, запряжённые быстрыми животными. Эти колесницы обеспечивали мобильность и устрашение врага: удар колесничих мог решить исход целой битвы.

В античности и особенно в Средневековье роль конницы только усиливалась. С появлением тяжеловооружённых рыцарей лошадь стала не просто транспортом, а оружием сама по себе. Рыцарский боевой конь — дестриэ — отличался мощным телосложением, выносливостью и выучкой. Стоимость такого животного могла соперничать с ценой замка, а потеря считалась катастрофой для хозяина. В бою рыцарь, мчащийся во весь опор, наносил страшный удар копьём, усиленный массой и скоростью лошади.

Однако кавалерия не ограничивалась только Европой. В арабском мире особой славой пользовались лёгкие и быстрые скакуны, незаменимые в пустынных походах. Монгольская армия Чингисхана демонстрировала уникальную мобильность благодаря маленьким, но невероятно выносливым степным коням. Каждый воин имел при себе нескольких лошадей, меняя их в пути и совершая огромные переходы, недостижимые для пеших армий.

В Новое время кавалерия стала важным инструментом для разведки, стремительных ударов и преследования отступающего противника. Легендарные атаки конницы — от польских крылатых гусар до казачьих конных рейдов — вошли в военную историю как символ решимости и скорости.

Даже с появлением огнестрельного оружия кавалерия долго сохраняла значение. В XIX веке конные полки участвовали в Наполеоновских войнах, Крымской кампании, Гражданской войне в США. А в XX веке, несмотря на танки и пулемёты, кони оставались в строю. Во время Первой мировой войны миллионы лошадей тянули артиллерию и обозы, служили в кавалерийских атаках. На Второй мировой их роль стала меньше, но даже тогда СССР, Германия и Польша активно использовали конницу.

Лошадь была не только оружием и средством передвижения, но и верным спутником солдата. Многие фронтовики вспоминали о сильной эмоциональной связи с боевым конём, деля с ним голод, холод и опасность. Можно сказать, что без лошади история войн выглядела бы совсем иначе.

Боевые слоны: живая стена на поле битвы

Если лошадь давала воину скорость и манёвренность, то слон внушал врагу настоящий ужас. Эти гиганты впервые начали использоваться в военных целях в Индии ещё в I тысячелетии до н. э. Там они служили «танками древности»: на спине слона устанавливали башенку для стрелков или копейщиков, а сам зверь, движимый своей массой, прорывал строй врага.

Индийские армии считали боевых слонов символом мощи правителя. Они были окружены особым почётом, украшались золотыми и бронзовыми доспехами, а иногда даже панцирями из кожи и металла. Против таких животных пехота зачастую оказывалась бессильна: копья ломались, а воины в панике разбегались.

Через Персию традиция использования слонов попала в армии Александра Македонского и его противников. Известно, что в битве при Гавгамелах (331 г. до н. э.) царь Дарий III выставил около 15 боевых слонов, надеясь остановить македонскую фалангу. Хотя их число было небольшим, вид огромных животных произвёл сильное впечатление.

Но настоящую славу слоны получили в Средиземноморье. Карфагенский полководец Ганнибал, совершивший знаменитый переход через Альпы во время Второй Пунической войны, привёл в Италию несколько десятков слонов. Для римлян это было невиданное зрелище: воины, привыкшие к коннице и легионной пехоте, столкнулись с «живыми крепостями». В первых сражениях эффект был ошеломляющим — животные топтали солдат, ломали строй, вселяли ужас даже в закалённых легионеров.

Однако опытные армии находили способы бороться с этими великанами. Римляне быстро разработали тактику: лучники и пращники били по слонам зажигательными стрелами, метали копья в глаза и хоботы. Иногда строи легионеров раздвигались, пропуская слонов внутрь, где те оказывались окружены и уничтожались. Опасность заключалась и в том, что раненый слон часто выходил из-под контроля и обращал ярость против своих же войск.

Впоследствии римляне сами начали использовать трофейных слонов, но уже ограниченно. С развитием осадной техники и огнестрельного оружия боевые слоны постепенно утратили военное значение. Тем не менее вплоть до XIX века в Индии и Бирме их применяли как средство устрашения и транспортировки тяжёлых грузов.

Слон в армии был не только грозным оружием, но и символом власти и величия. Его появление на поле боя означало демонстрацию богатства и силы государства. Даже сегодня образы боевых слонов остаются частью военной символики и легенд, напоминая о времени, когда приручённые гиганты решали исход сражений.

Собаки на службе войны

Собака сопровождала человека на войне с глубокой древности. Её роль менялась вместе с развитием военного дела, но всегда оставалась незаменимой: от охраны лагерей до спасения раненых.

Ещё в Древнем Египте и Ассирии псы участвовали в охоте и боях. Ассирийские воины изображали огромных боевых собак — мастифов, которые бросались на врагов, хватали за горло и вносили хаос в ряды противников. Подобных животных использовали и в античности: греки, а затем римляне выводили породы для военных нужд, надевали на них доспехи и отпускали в атаку на неприятеля. Римские легионы применяли так называемых «молосских собак» не только против врагов, но и для охраны лагерей и конвоирования пленных.

В Средние века собаки продолжали быть спутниками солдат. Они стерегли крепости, помогали рыцарям в походах и могли даже участвовать в сражениях. В то же время они стали важными спутниками на кораблях: псы предупреждали моряков о приближении врага и оберегали запасы от крыс.

Особое значение собаки получили в Новое время и особенно в XIX–XX веках, когда армии начали организованно использовать их на службе. В Первую мировую войну на фронтах служили десятки тысяч собак. Они выполняли множество функций:

- связь: собаки-курьеры доставляли донесения, обходя опасные участки быстрее и тише человека;

- санитарная служба: специальные отряды обученных псов находили раненых на поле боя, приносили им бинты и даже помогали вытаскивать их из-под обстрела;

- охранники и караульные: собаки предупреждали о приближении врага и охраняли склады боеприпасов;

- тягловая сила: в некоторых армиях их запрягали в лёгкие повозки с пулемётами или санитарными носилками.

Во Вторую мировую роль собак стала ещё шире. В Советском Союзе существовали целые школы военной подготовки псов. Они искали мины, тянули кабели связи, охраняли объекты и даже участвовали в особых операциях — например, в отрядах «собак-истребителей танков». Эти животные были натренированы бросаться под вражеские машины с взрывчаткой, что часто приводило к их гибели, но спасало жизнь многим бойцам.

Собаки активно применялись и союзниками. В США, Британии и Германии они помогали десантникам, выступали разведчиками и санитарами. Известны истории, когда псы становились настоящими героями. Например, собака по кличке Чипс, служившая в армии США, в 1943 году во время высадки в Сицилии прорвалась в бункер врага и вынудила итальянских солдат сдаться.

В послевоенные годы собаки остались в армиях мира. Их используют в сапёрных подразделениях для поиска мин, в охране и разведке, а также в спасательных операциях. Они стали не только «солдатами на четырёх лапах», но и психологической поддержкой: многие бойцы признавались, что рядом с собакой легче переносить ужас войны.

Голубиная почта и другие пернатые союзники

Если собаки были незаменимыми помощниками на земле, то в небе главными союзниками человека на протяжении веков оставались птицы. Самыми известными, конечно, стали почтовые голуби — быстрые, выносливые и обладающие феноменальной способностью находить дорогу домой.

История их военной службы уходит в античность. Уже в Древнем Египте и Персии голубей использовали для передачи сообщений на дальние расстояния. В Средние века пернатая почта помогала полководцам связывать отряды во время осад и походов. Но настоящий расцвет голубиной службы пришёлся на XIX–XX века, когда армии Европы и мира начали массово организовывать «голубятни связи».

Во время Первой мировой войны голубиная почта спасала целые подразделения. Один из самых знаменитых случаев связан с птицей по кличке Шер Ами. В октябре 1918 года американский батальон оказался в окружении во французском Аргоннском лесу. Все попытки передать координаты артиллеристам проваливались, и только раненый голубь с перебитой лапкой донёс весть. Благодаря этому удалось спасти более 190 солдат. Шер Ами стал национальным героем США, награждён медалями и даже получил памятник.

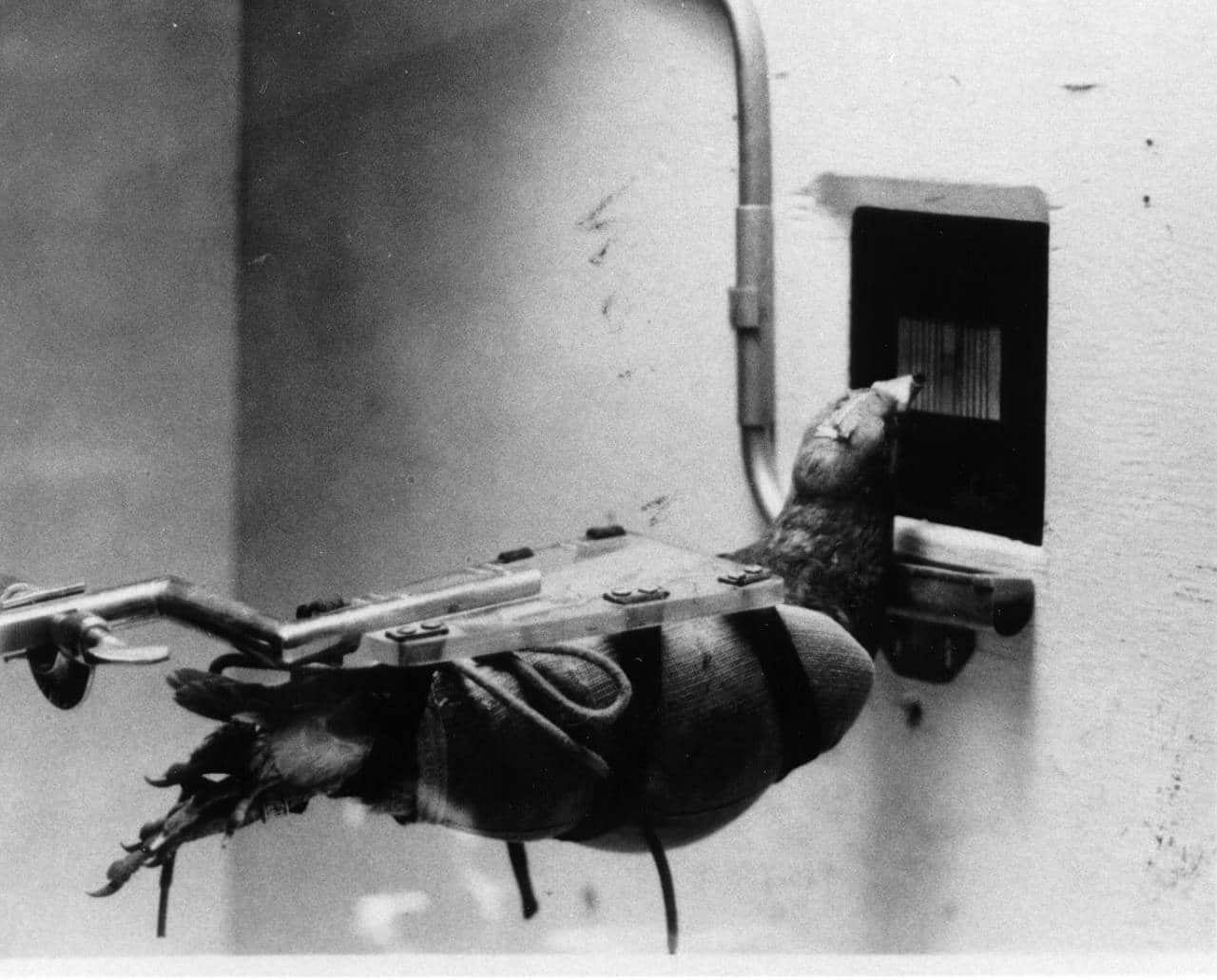

Во Вторую мировую голуби снова оказались на передовой связи. Великобритания организовала целую «Голубиную службу» под командованием разведки. Эти птицы переносили донесения через Ла-Манш, помогали сбитым пилотам сообщить о своём местоположении, доставляли важные данные из оккупированных территорий. В Германии и СССР голубей тоже активно использовали, несмотря на появление радиосвязи. Преимущество было очевидным: птицу невозможно перехватить радиопомехами.

Кроме голубей, в военной истории встречались и другие пернатые «солдаты». В Средние века хищных птиц — ястребов и соколов — иногда применяли для перехвата сообщений противника или охраны лагерей от вражеских голубей. А во Вторую мировую британцы даже разрабатывали проект дрессировки чаек для поиска подводных лодок, хотя дальше экспериментов он не пошёл.

Уже в наше время, в эпоху высоких технологий, голубиная почта окончательно отошла в прошлое. Но память о «крылатых связистах» жива: многие музеи хранят чучела и медали награждённых птиц, а на военных мемориалах можно встретить памятники голубям. Их вклад в спасение тысяч жизней остаётся одним из самых трогательных примеров того, как природа помогала человеку даже в самые страшные периоды войн.

Необычные случаи и эксперименты

История войн знает немало примеров, когда люди пытались использовать самых неожиданных животных в военных целях. Одни эксперименты были успешными, другие оборачивались курьёзами или даже катастрофами, но все они показывают отчаянное стремление находить новые способы борьбы.

Верблюды издревле помогали армиям на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Они служили не только как транспорт в пустыне, но и как средство устрашения: кони противников часто пугались запаха и вида верблюдов, что давало преимущество в бою. В армии Александра Македонского верблюды использовались для перевозки тяжёлых грузов и даже в кавалерийских отрядах.

Кошки неожиданно стали «участниками» войны в Средние века. Известно, что во время осады египетского города Пелузия персы в VI веке до н. э. выпустили перед войском кошек и других священных для египтян животных. Египетские воины боялись их ранить, чем воспользовались захватчики. В более поздние времена кошек брали на корабли для борьбы с крысами, которые уничтожали запасы и переносили болезни.

Летучие мыши стали основой одного из самых экзотических проектов Второй мировой войны в США — «Project X-Ray». Учёные хотели прикреплять к летучим мышам миниатюрные зажигательные бомбы и выпускать их над японскими городами. Идея заключалась в том, что мыши заберутся на чердаки и крыши, вызвав массовые пожары. Эксперименты проводились, но проект оказался слишком непредсказуемым и опасным: несколько раз мыши поджигали собственные ангары. В итоге его закрыли.

Дельфины в ХХ веке стали «солдатами моря». СССР и США тренировались использовать их для обнаружения подводных лодок, поиска мин и охраны военных баз. Эти умные животные могли находить предметы на глубине, поднимать их на поверхность и даже атаковать диверсантов. Программы вызывали споры: одни считали их необходимыми для флота, другие — жестоким экспериментом над природой.

Медведи тоже оставили свой след. Самым известным стал бурый медведь Войтек, которого польские солдаты взяли в иранской глуши во время Второй мировой. Он вырос среди военных, ел вместе с ними, курил сигареты (правда, больше играл ими) и помогал переносить ящики с боеприпасами. Войтек стал символом армии, получил звание капрала и после войны был устроен в зоопарк Эдинбурга, где его регулярно навещали ветераны.

Необычных случаев было множество: от использования осиных ульев как «биологического оружия» в античности до попыток обучить морских львов находить вражеских аквалангистов. Большинство таких идей не стали массовыми, но они показывают, насколько безграничной была человеческая фантазия, когда дело касалось выживания и победы.

Животные как символ и моральная поддержка

Не все животные на войне были «оружием». Иногда их роль заключалась в том, чтобы давать солдатам надежду, утешение и ощущение дома. В условиях фронтового ужаса даже маленький котёнок или щенок становился настоящим другом, талисманом и символом выживания.

Ещё в античности армии брали с собой священных животных как знаки божественной защиты. Орлы, львы или быки изображались на военных знамёнах, символизируя силу и победу. У римских легионеров главным знаком был орёл — потеря орла считалась величайшим позором для армии. В средневековой Европе рыцари нередко держали при себе охотничьих собак и соколов, видя в них символ благородства и мужества.

В Новое время животные стали неотъемлемой частью полковой культуры. У некоторых подразделений появлялись свои официальные талисманы — от коз и баранов до медведей. Британская армия, например, традиционно держала козла как символ полка, а в канадской армии известна история о козле по кличке Билли, который участвовал в парадах и имел воинское звание.

Во время мировых войн животные стали и «психологическим оружием». В окопах Первой мировой солдаты часто подбирали кошек и собак. Кошки охотились на крыс, спасая продовольствие, а заодно приносили уют. Собаки не только служили, но и помогали бойцам справляться с тоской и страхом. Многие воспоминания фронтовиков полны трогательных историй о том, как рядом с пушистым другом становилось легче пережить тяготы.

Особое место занимают индивидуальные «звёзды-фавориты». Уже упомянутый медведь Войтек стал легендой польской армии. В Австралии известна история кенгуру-талисмана, сопровождавшего солдат на парадах. В США многие корабли имели собственных «маскотов» — чаще всего кошек, которые жили на борту, носили ошейники с именами и фигурировали на групповых фотографиях моряков.

Такие животные выполняли важную функцию: они напоминали солдатам, что в мире всё ещё есть жизнь и добро. В самых страшных обстоятельствах они символизировали дом и мирное будущее, за которое шла борьба. Можно сказать, что именно они делали войну чуть менее бесчеловечной, сохраняя в сердцах бойцов искру человечности.

Для нас важна актуальность и достоверность информации. Если вы обнаружили ошибку или неточность, пожалуйста, сообщите нам. Выделите ошибку и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.