В 1820 году два русских корабля под командованием Беллинсгаузена и Лазарева подошли к берегам, скрытым льдами и тайнами. Так началась новая эпоха в освоении Земли.

Тайна южных земель: что искали мореплаватели

Многие века карта мира манила белыми пятнами. Одним из самых загадочных было южное полушарие, где по преданиям должна была располагаться неизвестная земля — Terra Australis Incognita, что в переводе с латыни означает «Неизвестная Южная Земля». В неё верили античные философы, в неё верили средневековые картографы, и именно она вдохновляла на рискованные путешествия самых смелых мореплавателей Нового времени.

Идея существования огромного южного материка возникла задолго до его фактического открытия. Ещё древнегреческий учёный Птолемей в II веке н.э. предполагал, что Земля должна быть симметричной, и если есть большие земли на севере, значит, где-то на юге должны быть такие же. Эта идея, пусть и ошибочная, укоренилась в умах европейцев. Терра Аустралис рисовалась на картах как фантастически большая земля, раскинувшаяся ниже 50-й южной широты, от Атлантики до Тихого океана.

В эпоху Великих географических открытий стремление найти эту загадочную землю усилилось. Путешественники XV–XVIII веков искали её у берегов Южной Америки, в Тихом океане и у Австралии (которая, кстати, своё название получила именно по ошибке — её сначала приняли за южный континент).

Французы, англичане, испанцы снаряжали экспедиции к югу. Джеймс Кук в 1770-х годах прошёл вблизи Южного полярного круга и даже предположил, что не найдёт там земли вовсе — только льды и вода. Однако он не добрался до самого материка, лишь прошёл рядом. Идея существования Южной земли казалась всё более призрачной.

Но тем не менее — она продолжала жить. Почему? Всё просто: географическое любопытство, политические амбиции и престиж. Кто первым найдёт последний неизвестный континент, тот войдёт в историю, тот усилит позиции своей страны в мире.

К началу XIX века на карте мира оставался один огромный белый пробел — и Россия, усилившая свои морские силы и научный потенциал, решилась заполнить его. Экспедиция, снаряжённая по инициативе адмиралтейства, должна была не только подтвердить или опровергнуть существование южной земли, но и закрепить научное и навигационное превосходство Российской империи.

Экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева: как всё начиналось

Начало XIX века стало временем расцвета русской морской науки. После успешных кругосветных плаваний Крузенштерна и Лисянского в начале 1800-х годов Россия осознала, что может на равных конкурировать с ведущими морскими державами. В Адмиралтействе крепло понимание: настало время большой экспедиции — научной, смелой и политически значимой.

В 1819 году по распоряжению императора Александра I было решено снарядить Первую русскую антарктическую экспедицию. Её цели были как практические — исследовать южные моря, нанести на карту новые острова, — так и глобальные: выяснить, существует ли материк в южных широтах, который так долго искали европейцы.

Командовать экспедицией поручили капитану 2-го ранга Фаддею Фаддеевичу Беллинсгаузену — опытному мореплавателю, участнику кругосветного плавания под началом Крузенштерна. Его помощником стал Михаил Петрович Лазарев — талантливый офицер, будущий герой Наваринского сражения и командующий Черноморским флотом.

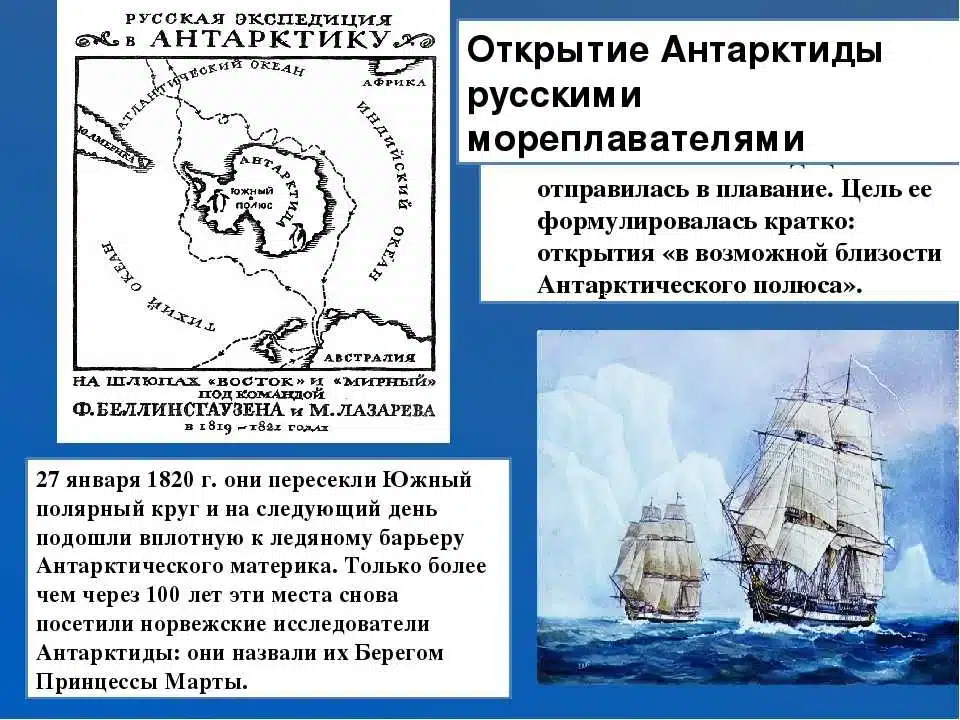

Экспедиция отправилась в плавание на двух кораблях — шлюпе «Восток» под флагом Беллинсгаузена и военном бриге «Мирный» под началом Лазарева. Эти суда специально переоборудовали для дальнего плавания: укрепили обшивку, усилили корпус и снабдили всем необходимым для выживания в ледовых широтах.

Состав экипажа подбирался с особой тщательностью. В него входили не только морские офицеры и матросы, но и учёные: астрономы, картографы, натуралисты. Это подчёркивало научный характер экспедиции. С собой команда взяла новейшие на тот момент навигационные приборы, журналы наблюдений, коллекции карт, а также запасы провизии на многие месяцы.

1 июля 1819 года корабли вышли из Кронштадта и взяли курс на юг. Впереди их ждали тысячи миль неизведанных вод, сильные штормы, айсберги и полярные ветры. По пути экспедиция заходила в европейские порты, затем пересекла Атлантический океан, сделала остановку на острове Тенерифе, прошла вдоль Бразилии и, обогнув мыс Горн, направилась в Южный океан.

Важно понимать: Беллинсгаузен и Лазарев не шли вслепую. Они тщательно вели наблюдения за изменениями температуры, льдов, течений. Сравнивали свои координаты с данными предыдущих путешествий, в том числе Джеймса Кука. И постепенно приближались к великому открытию, которое навсегда впишет их имена в историю человечества.

Первыми у берегов льда: исторический момент

Настоящая кульминация экспедиции наступила в январе 1820 года. После многих месяцев плавания по южным широтам, лавирования среди айсбергов и преодоления мощных штормов, русские моряки вплотную приблизились к загадочному краю света.

16 (28) января 1820 года с борта шлюпа «Восток» капитан Фаддей Беллинсгаузен заметил перед собой высокие ледяные стены, простиравшиеся вдоль горизонта. Координаты наблюдения: 69°21′ южной широты и 2°14′ западной долготы. Это были не просто плавучие льдины — перед русскими кораблями раскинулись массивные прибрежные ледяные шельфы, прикрывающие собой неизвестную сушу.

В этом и заключался ключевой момент: русские первыми в истории вплотную подошли к самому материку Антарктида. Они не просто проплыли рядом с айсбергами, как делали другие, — они наблюдали именно антарктическое побережье.

Беллинсгаузен в своём журнале записал:

«Лёд представлял собой сплошную массу, позади которой, по всей вероятности, находилась земля…»

Этот вывод подтверждается и современными географами, изучавшими маршрут экспедиции по записям и координатам: русские суда действительно находились у берегов Земли Королевы Мод — части материка, покрытого ледяным щитом.

Спустя несколько дней, 21 января, экспедиция снова приблизилась к южным льдам с другой стороны. Лазарев на «Мирном» подошёл ближе всех к предполагаемой суше, рискуя кораблём, который буквально сражался с ледяными полями и шквалами ветра. Моряки рисковали жизнью — и знали это. Но жажда открытия была сильнее.

Стоит отметить, что ни Беллинсгаузен, ни Лазарев тогда не осознали всей масштабности события. Они не объявили торжественно: «Мы открыли Антарктиду!» — они просто скромно зафиксировали наблюдение земли подо льдом. Но именно это и делает открытие по-настоящему героическим. Оно совершалось не ради славы, а ради знания.

До конца экспедиции русские корабли ещё трижды подходили к антарктическим льдам. Были открыты и нанесены на карту десятки островов, в том числе острова Петра I и Александра I — императора и его брата. Эти названия закрепились в географии Антарктики и до сих пор напоминают о русских первооткрывателях.

Когда весной 1821 года экспедиция вернулась в Кронштадт, в отчётах указывались не громкие слова, а факты: «Обследованы южные широты, замечены ледяные поля, за которыми вероятна суша». Но именно эти строки навсегда изменили карту мира. Россия первой ступила к шестому континенту — к Антарктиде.

Сражения за первенство: кто был на самом деле первым?

История не всегда отдает должное героям сразу. Так произошло и с русскими первооткрывателями Антарктиды. В течение XIX и XX веков разгорались жаркие споры о том, кто всё же первым увидел Южный материк: русские, англичане или даже американцы. И хотя сегодня в научном сообществе приоритет России признается всё шире, на этом пути было немало интриг и попыток ревизии.

Главным конкурентом Беллинсгаузена и Лазарева в борьбе за первенство считается британский моряк Эдвард Брансфилд. По английской версии, он якобы заметил антарктическую сушу 30 января 1820 года — то есть на две недели позже, чем русская экспедиция. Однако в течение многих лет англичане оспаривали дату открытия, заявляя, что именно Брансфилд первым увидел «реальную» землю, а не просто ледяные массы.

На этом фоне особенно важны точные координаты, приведённые Беллинсгаузеном, и их современные интерпретации. Географы и историки, анализировавшие журналы русских мореплавателей, пришли к выводу: они действительно находились у ледяного шельфа, за которым располагалась суша — часть материка. Лёд, прикрывавший берег, никак не мог быть просто айсбергом, поскольку был частью прибрежной ледяной платформы.

Кроме того, современные исследования подтвердили, что записи Беллинсгаузена предельно точны и детальны, тогда как британские источники — зачастую расплывчаты и опубликованы спустя значительное время после событий. Некоторые историки даже указывали, что англичане могли задним числом «подогнать» даты и координаты, чтобы поспорить за первенство.

Дополнительный аргумент в пользу русских — отсутствие сомнений у самих англичан в первые десятилетия после открытия. Даже капитан Кук, на чьи экспедиции опирались англичане, признавал: южные широты чрезвычайно трудны для исследования, и вероятность открытия материка крайне мала. То, что русские смогли прорваться через ледяной пояс и не потерять ни одного судна — уже само по себе подвиг.

Тем не менее, долгое время в мировой науке не уделялось должного внимания русской экспедиции. Причины были разными: языковой барьер, слабая пропаганда российских достижений, доминирование англоязычной историографии. Лишь во второй половине XX века, с публикацией и переводом судовых журналов Беллинсгаузена, ситуация начала меняться.

Сегодня приоритет России в открытии Антарктиды официально признан в международных географических кругах, в том числе в ЮНЕСКО и МСГ (Международный союз географов). А дата 28 января 1820 года отмечается как момент, когда человечество впервые увидело шестой континент — благодаря русским морякам, чей путь к признанию был не менее трудным, чем само плавание к ледяным берегам.

Наследие великой экспедиции: от карт до станций

Открытие Антарктиды экспедицией Беллинсгаузена и Лазарева стало не просто триумфом русской морской науки — оно положило начало новому этапу в изучении планеты. В тот момент, когда шлюпы «Восток» и «Мирный» приблизились к ледяному континенту, мир вступил в эру Антарктики. Их наследие ощущается до сих пор — от названий островов до научных станций и картографических стандартов.

Прежде всего, экспедиция собрала обширнейший научный материал: подробные описания ледовых полей, океанических течений, метеонаблюдения, данные о магнитном поле Земли, а также сведения о фауне и флоре южных морей. Беллинсгаузен, обладая не только морским опытом, но и выдающимися навыками наблюдателя и картографа, вёл точнейшие дневники, сопоставимые по уровню с работами лучших географов своего времени. Именно благодаря его скрупулёзным записям удалось спустя столетия восстановить маршрут экспедиции с поразительной точностью.

Сразу после возвращения экспедиции была издана обширная «Дневная записка», а позднее — подробный отчёт Беллинсгаузена под названием «Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане и плавание вокруг света». Этот труд стал важным вкладом в географическую науку и использовался в обучении будущих поколений мореплавателей.

Но, возможно, самое важное наследие — сам факт включения Антарктиды в сферу интересов человечества. До русской экспедиции она была скорее мифом, посреди картографических фантазий. После 1820 года — реальность, с координатами, береговой линией, точками наблюдения. И хотя фактическое высадка на материк состоялась лишь в 1895 году, именно русские открыли человечеству путь туда.

Россия долгое время не имела постоянного присутствия на континенте, однако в XX веке вновь вернулась в Антарктиду — уже в научном формате. В 1956 году была основана советская антарктическая станция «Мирный», названная в честь одного из двух легендарных судов. Это стало символическим продолжением великой миссии, начатой за 136 лет до того.

Позднее появились и другие российские станции: «Восток», «Новолазаревская», «Прогресс» и другие. Интересно, что станция «Восток» расположена на самом удалённом от морей участке материка — почти в центре Антарктиды, в районе геомагнитного южного полюса. Там же учёные пробурили уникальную скважину к подлёдному озеру Восток, скрытому под четырьмя километрами льда. Это одно из величайших достижений современной антарктической науки.

Имя Беллинсгаузена носит не только архипелаг и острова, но и российская антарктическая станция, открытая в 1968 году на острове Кинг-Джордж. Она до сих пор активно функционирует и принимает международные миссии. Так, подвиг русских моряков XIX века стал основой для международного сотрудничества в XXI.

Для нас важна актуальность и достоверность информации. Если вы обнаружили ошибку или неточность, пожалуйста, сообщите нам. Выделите ошибку и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.