Оттепель Хрущёва стала временем надежд, перемен и открытий. Но как именно изменилась страна, и почему эта эпоха длилась так недолго?

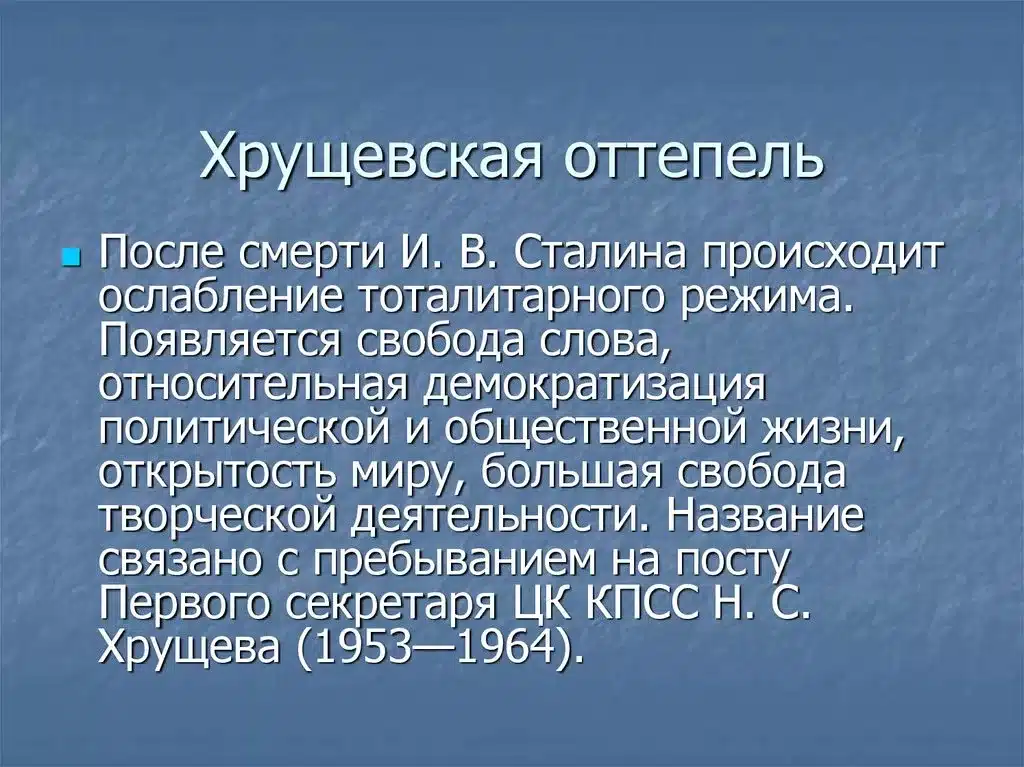

Смена курса: как началась оттепель

5 марта 1953 года в СССР завершилась целая эпоха — умер Иосиф Сталин. Его смерть вызвала у миллионов смесь страха, растерянности и тайной надежды. Впервые за десятилетия открылась возможность на перемены. Но какие именно — никто точно не знал. Сразу после смерти «вождя народов» началась борьба за власть. Формально страной стал руководить коллективный орган — Президиум ЦК, а фактически ключевые позиции делили между собой Георгий Маленков, Лаврентий Берия и Никита Хрущёв.

Первые шаги, казалось бы, делал Берия: амнистия сотен тысяч заключённых, послабления в экономике. Однако его амбиции быстро насторожили коллег, и в июне 1953 года Берия был арестован и вскоре расстрелян. Внутри партийной элиты шла негласная борьба между желающими сохранить прежний порядок и теми, кто понимал: сталинская система не может существовать вечно.

На этом фоне всё активнее проявлялся Хрущёв — человек, бывший близок к Сталину, но не отягощённый аурой «великого террора». Он не сразу стал первым лицом, но умело формировал коалиции, укреплял позиции в партии, пока в 1955–1956 годах фактически не стал лидером СССР. Именно с этого момента начинается то, что историки называют «оттепелью».

Первые признаки оттепели были не всегда очевидны. Это были реабилитации заключённых, смягчение цензуры, ослабление роли НКВД (ставшего МВД), снижение градуса страха. В стране постепенно создавалась новая атмосфера — не свободы, но возможности дышать чуть легче. Это чувствовали все — от академиков до доярок. Уходило ощущение тотального контроля, хотя система оставалась жёсткой.

Для миллионов советских людей это было впервые за долгое время: можно было надеяться, что завтра будет не страшнее, чем сегодня. Жизнь начинала меняться — медленно, противоречиво, но заметно. Хрущёв понимал, что удержать власть можно, лишь предложив стране новый вектор. И он его предложил: «мирное сосуществование», развитие сельского хозяйства, промышленности, улучшение жилищных условий и… освобождение ума от страха.

Именно с этого момента началась та самая оттепель — не резкий поворот, а медленное таяние льда, сковавшего страну.

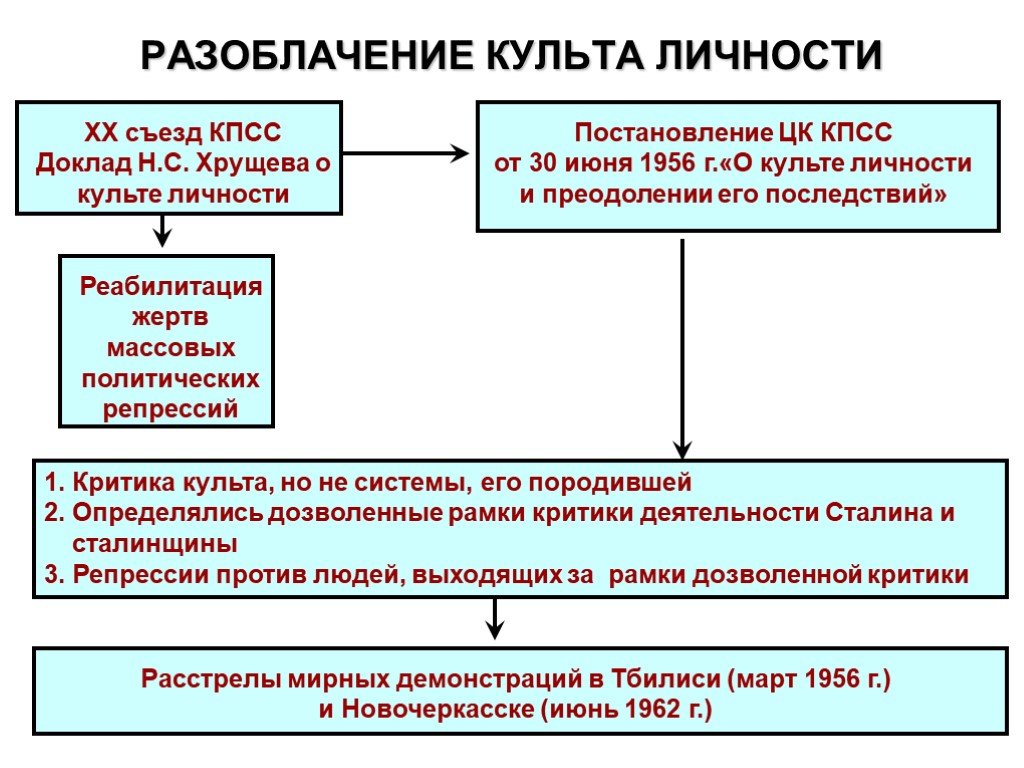

XX съезд и разоблачение культа личности

Если смерть Сталина была поворотной точкой, то XX съезд КПСС в феврале 1956 года стал настоящим взрывом, изменившим лицо советской политики и общественного сознания. В его завершающий день, 25 февраля, в закрытом режиме — без прессы, без иностранных делегаций, с запретом на записи — Никита Сергеевич Хрущёв зачитал свой знаменитый «Секретный доклад». Это была настоящая бомба.

Хрущёв выступил с беспрецедентной речью, в которой открыто обвинил Сталина в массовых репрессиях, нарушении социалистической законности, культe личности и искажении принципов партии. Он говорил не о «врагах народа», а о судьбах реальных людей — членов партии, генералов, руководителей, расстрелянных без суда и следствия. Звучали имена Бухарина, Зиновьева, Каменева — реабилитация которых на тот момент уже началась. Для тысяч партийцев в зале это было потрясение: они впервые услышали, что их кумир и вождь — не безгрешный гений, а человек, виновный в трагедии целой эпохи.

Секретный доклад не предназначался для широкой огласки, но, как это часто бывает, информация просочилась наружу. Партийные ячейки обсуждали текст по всей стране. Его читали шёпотом на кухнях, переписывали от руки, обсуждали в вузах, на заводах, в армии. Сам факт, что высшее руководство признало репрессии и ошибки — впервые в истории СССР! — взбудоражил умы.

У доклада было несколько последствий. Во-первых, он запустил массовую реабилитацию жертв сталинских репрессий. Во-вторых, дал мощный импульс интеллигенции: появилась надежда на то, что правда, пусть и ограниченно, но может быть сказана. В-третьих, он вызвал напряжение в странах соцлагеря. В Польше и Венгрии прокатилась волна протестов, приведшая в Будапеште к вооружённому восстанию. Внутри самой партии Хрущёв столкнулся с противодействием: часть элиты не простила ему «предательство вождя», что позже аукнется ему политическим крахом.

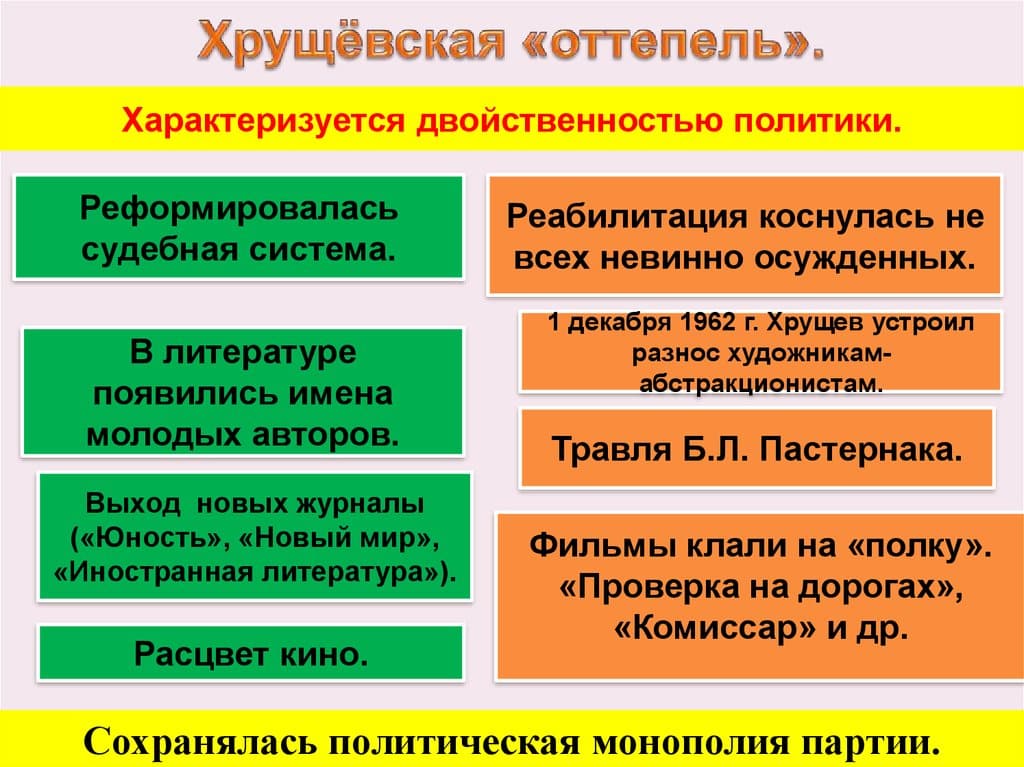

Свобода слова и искусство: расцвет и запреты

Одним из самых ярких и запоминающихся проявлений оттепели стала сфера культуры. Впервые за долгие годы в Советском Союзе наметилась подвижка в сторону свободы выражения. Конечно, это была не полная свобода, но и не прежняя тотальная цензура. Для миллионов людей, уставших от официоза и сталинского канона, культурная оттепель стала глотком свежего воздуха.

Сначала пришли реабилитации. Многих писателей и поэтов, запрещённых или репрессированных при Сталине, вновь начали печатать. Имя Осипа Мандельштама вернулось в литературный обиход, начали вспоминать Анну Ахматову, открыто заговорили о трагедии Бориса Пастернака, несмотря на скандал вокруг его романа «Доктор Живаго». В 1958 году Пастернаку присудили Нобелевскую премию по литературе — это вызвало бешенство в советских верхах, и писателя вынудили отказаться от награды. Но сам факт: в СССР появился автор мирового уровня, а его роман распространялся в самиздате и вызывал восторг у читающей публики.

Настоящим символом культурной оттепели стал журнал «Новый мир» под редакцией Александра Твардовского. Именно в нём в 1962 году была опубликована повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Это был прорыв — впервые советский читатель увидел правду о ГУЛАГе, написанную не с обвинительной интонацией врага, а глазами простого человека. Повесть одобрил лично Хрущёв, желая показать, что новая власть не боится говорить о прошлом. На волне успеха Солженицын стал символом свободной совести, хотя уже через несколько лет власти снова от него отвернутся.

В кино также наступила новая эра. На экраны выходят фильмы, в которых появляется живой человек — не просто носитель классовой сущности, а со своими слабостями, переживаниями и мечтами. «Летят журавли» Михаила Калатозова получает Золотую пальмовую ветвь в Каннах. В фильме «Баллада о солдате» звучит не только патриотизм, но и тонкая лирика. Советское кино впервые говорит на языке, понятном миру — и это вызывает восторг за границей.

Музыка, театр, живопись — всё это также оживает. Молодёжь слушает джаз, появляется первый интерес к рок-н-роллу, хоть и подпольно. В театре вновь звучат пьесы, исследующие внутренний мир человека. Художники пытаются экспериментировать, искать новые формы, пусть зачастую в рамках полулегального статуса.

Но вместе с расцветом приходит и напряжение. Власть не собиралась полностью отпускать контроль. Культуре был дозволен «свободный полёт», но в пределах строго очерченного коридора. Любая попытка выйти за эти рамки наказывалась. На смену страху пришла система «невидимых границ»: вроде бы можно многое, но есть вещи, за которые последует моментальная реакция. Пример — разгром выставки авангардистов в Манеже в 1962 году, когда Хрущёв лично пришёл и устроил жёсткую разнос художникам.

Больше хлеба, меньше страха: как изменилась жизнь простых людей

Если политика и культура были витриной оттепели, то настоящие изменения ощущались в быту — в том, как жили, ели, учились и надеялись миллионы советских людей. После десятилетий страха, нищеты и молчания советская повседневность начала постепенно оттаивать. Жизнь становилась легче, разнообразнее и, главное, предсказуемее. Именно это и запомнилось людям: появилась уверенность, что можно строить планы, растить детей и не бояться ночного стука в дверь.

Одно из главных достижений оттепели — жилищная реформа. В 1957 году была принята государственная программа массового жилищного строительства. Хрущёв поставил амбициозную цель — в кратчайшие сроки ликвидировать коммуналки и переселить семьи в отдельные квартиры. Так началась эпоха «хрущёвок» — панельных пятиэтажек, которые стремительно вырастали по всей стране. Квартиры были скромными, часто с низкими потолками и крохотными кухнями, но они давали главное — собственное пространство. Для миллионов это было чудо: отдельная комната, ванная, туалет, балкон — всё своё. В СССР началась массовая «урбанизация с человеческим лицом».

Важные перемены произошли и в социальной сфере. Стали появляться школы с обновлёнными программами, больше внимания уделялось техническому и инженерному образованию. Открывались новые вузы и техникумы. Для многих крестьянских и рабочих детей дорога к высшему образованию стала реальностью. Общество сделало шаг к реальной социальной мобильности.

Медицина стала доступнее: амбулатории, поликлиники, профилактика заболеваний — всё это продвигалось как часть общего курса на улучшение жизни. В 1956 году был впервые введён декретный отпуск с сохранением зарплаты, пусть и короткий по современным меркам, — это стало важным шагом для женщин.

Отдельного внимания заслуживает сельское население. При Хрущёве был отменён запрет на выдачу паспортов колхозникам — шаг, казавшийся невозможным при Сталине. Люди из деревни получили возможность переезжать в города, учиться, устраиваться на работу вне колхозов. Это вызвало массовый отток молодёжи с села и, одновременно, дало городам новый приток рабочей силы.

Изменения ощущались и в торговле. Появились новые товары, витрины стали привлекательнее, ассортимент — разнообразнее. Люди начали покупать холодильники, телевизоры, пылесосы. Не у всех и не сразу, но бытовая техника перестала быть экзотикой. Магазины перестали быть символом дефицита — в них начали заходить не из-под палки, а с интересом.

На эмоциональном уровне происходило нечто ещё более важное: люди начали дышать свободнее. Ушёл страх, что любое слово или поступок приведёт к аресту. Можно было шутить, обсуждать фильмы, спорить на кухне, говорить чуть громче. Брежневский анекдот «при Сталине шутили шёпотом, при Хрущёве — вполголоса, при Брежневе — молча» очень точно отражал сдвиг: именно в хрущёвское время шёпот сменился голосом.

Не всё было идеально. Зарплаты оставались низкими, снабжение — неравномерным, а реформа пенсий и социального страхования только набирала обороты. Но главное — появилось ощущение движения. Люди больше не чувствовали себя винтиками, обречёнными на вечное ожидание. Они начали жить, а не выживать.

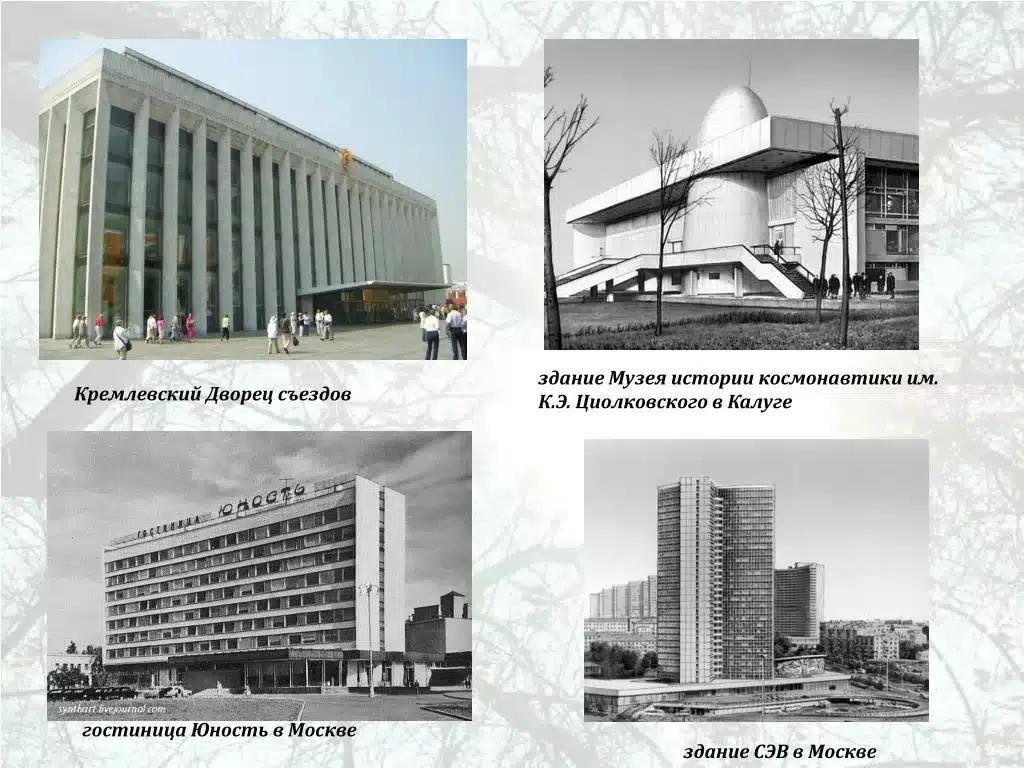

Хрущёвская оттепель в архитектуре, науке и космосе

Эпоха Хрущёва ознаменовалась не только политическими и социальными реформами, но и технологическим рывком, который изменил облик городов и вывел Советский Союз на орбиту — в самом буквальном смысле слова. Амбиции советского государства обрели материальное воплощение в архитектуре, инженерии, науке и, конечно же, космосе. Всё это стало частью той особенной атмосферы оттепели, когда будущее казалось достижимым, а прогресс — неудержимым.

Архитектура в хрущёвскую эпоху пережила настоящую революцию. Отказавшись от монументального сталинского ампира с его колоннами и лепниной, Хрущёв провозгласил курс на функциональность, простоту и массовость. Новая цель: строить быстро, дёшево и много. Так появилась эпоха панельных домов, в народе — «хрущёвок». Их критиковали за тесноту, однотипность и убогость внешнего вида, но забывали, что эти дома решали ключевую задачу — жилищный кризис. За считанные годы миллионы семей переехали из бараков, подвальных помещений и коммуналок в отдельные квартиры. Это было не просто строительство жилья — это была социальная инженерия, нацеленная на изменение условий жизни советского человека.

Наука в это время превратилась в один из приоритетов государственной политики. В стране резко возросло финансирование научных институтов, технических вузов, лабораторий. СССР стремился догнать и перегнать Запад не только в идеологии, но и в технологиях. Под лозунгами индустриального развития запускались гигантские проекты: гидроэлектростанции, новые заводы, исследовательские центры. Науке отводилась роль флагмана прогресса.

И именно в это время случилось то, что потрясло весь мир — 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории полёт человека в космос. Это событие стало венцом хрущёвской оттепели, кульминацией веры в науку и возможности советской системы. Гагарин стал национальным героем, а СССР — первой космической державой. Полёт был не только научным триумфом, но и мощнейшим пропагандистским успехом: советская модель общества теперь ассоциировалась с будущим, скоростью, энергией, звёздами.

До этого был Спутник-1 — первый искусственный спутник Земли, запущенный в 1957 году. Его писк, пойманный радиолюбителями по всему миру, стал символом наступающей эры. Запуск вызвал шок на Западе, который считал СССР технологически отсталой страной. Именно после этого США начали активно развивать свою космическую программу — началась космическая гонка.

На фоне успехов в космосе менялся и облик повседневной жизни: появились новые метро-станции, домостроительные комбинаты, проекты городов-спутников и наукоградов — таких как Дубна, Обнинск, Троицк. Это было время, когда инженеры, учёные и архитекторы становились героями, а школьники мечтали не стать артистами или чиновниками, а — физиками, ракетостроителями, лётчиками-космонавтами.

Конец оттепели: почему её хватило лишь на десятилетие

К середине 1960-х оттепель начала терять свой запал. Та самая эпоха надежд и перемен, которая так стремительно началась после XX съезда, начала постепенно увядать. И хотя внешне многое оставалось прежним — хрущёвки продолжали строиться, вузы работали, а космос осваивался, — дух свободы, столь важный для оттепели, начал выветриваться. Почему же реформы не были доведены до конца? Почему столь бурный и яркий период закончился столь внезапно?

Во-первых, оттепель изначально держалась на одном человеке — на Никите Сергеевиче Хрущёве. Это был его личный курс, его амбиции и энергия. Но у этой силы был и обратный эффект: Хрущёв нередко действовал импульсивно, без консультаций, срывался на крик, бросался в крайности. Резкие реформы, такие как замена классической системы управления на совнархозы, кукурузная эпопея, сокращение армии, упразднение министерств и учреждение новых структур — всё это порождало хаос и раздражение в бюрократической машине.

Во-вторых, партийная номенклатура никогда по-настоящему не приняла курс на либерализацию. Многие партийцы, особенно старой сталинской закалки, были возмущены разоблачением культа личности и «попустительством» в отношении интеллигенции. Хрущёв для них стал слишком вольным руководителем, подрывающим устои власти. Его стихийность и склонность к резким поворотам создавали ощущение нестабильности.

Внутри страны назревали экономические трудности. Рост производства замедлился, реформа цен на сельхозпродукцию вызвала недовольство как крестьян, так и потребителей. Люди начали замечать, что обещанное «изобилие» не приходит. Зарплаты росли медленно, в магазинах снова появились перебои с товарами. Общество, вдохновлённое началом оттепели, стало разочаровываться: перемены — да, но где же результат?

Культурная либерализация тоже столкнулась с границами дозволенного. После публикации «Один день Ивана Денисовича» власть не позволила Солженицыну больше печататься. Жестко пресекались попытки уличных выставок, самиздатовские тексты вызывали тревогу. Знаменитый разгром выставки в Манеже в 1962 году, где Хрущёв лично обрушился с бранью на художников-авангардистов, стал знаковым сигналом: терпимость заканчивается.

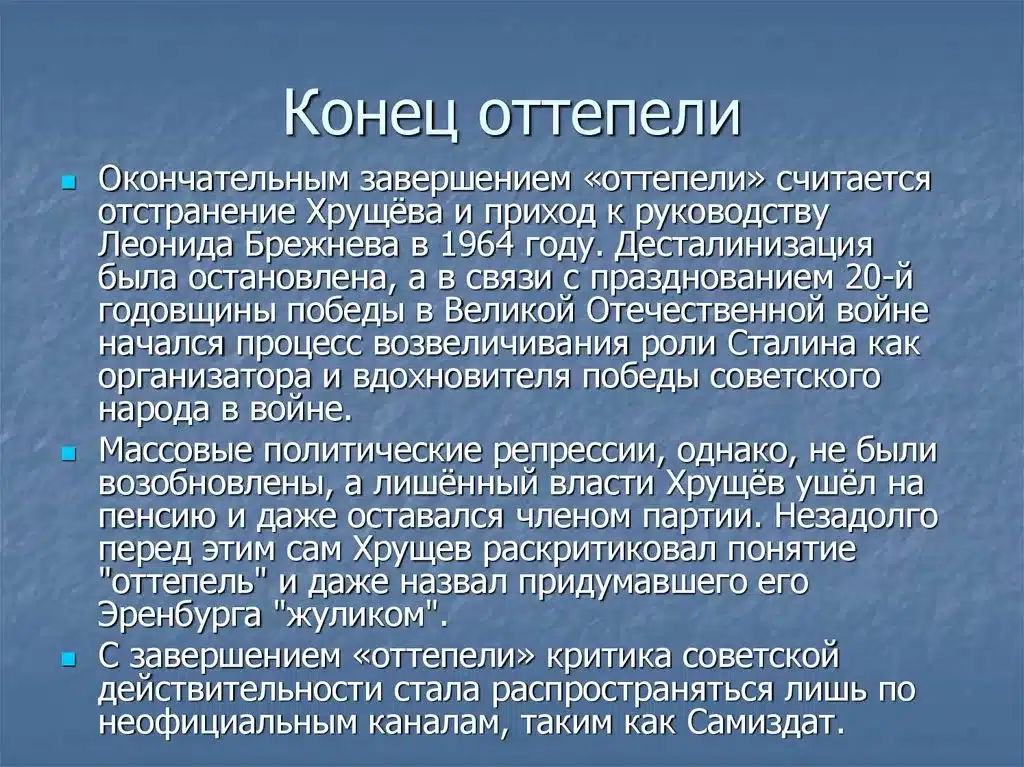

И наконец, в 1964 году, после серии внутрипартийных интриг и скрытых манёвров, Хрущёв был снят с должности. Это произошло почти незаметно для народа — без протестов, без шума. Его преемники — Леонид Брежнев и его команда — провозгласили курс на «стабильность», который фактически означал заморозку всех реформ. Началась эра «застоя», с возвращением к более жёсткому контролю над идеологией, прессой и культурой.

Оттепель завершилась, не став полноценной весной. Её достижения — жилищная реформа, успехи в космосе, первые шаги к свободе слова и критике прошлого — остались в истории. Но страх, с которым Хрущёв пытался бороться, начал возвращаться, пусть и в более мягких формах. Люди снова научились молчать.

Для нас важна актуальность и достоверность информации. Если вы обнаружили ошибку или неточность, пожалуйста, сообщите нам. Выделите ошибку и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

Сталину следовало бы повесить этого Хруща на осине, как Иуду. Смотришь и мы бы сейчас жили в СССР без путчей и войн.

Безусловно!

Какой болван писал эту статью!Близкий к Сталину-но не отягощённый аурой «великого террора»!Автор!Хрущев как никто был замещан в этом терроре!Руки по локоть в крови были у этого мерзавца!Приспособленец!Оказался самым хитрым «партийцем».Заметал свои следы.Пытался оправдаться перед народом якобы благородными поступками.А поскольку был дурак от рождения-ничего кроме вреда своей стране не принес.Ни хрена он хорошего не принес людям!