Фото Все

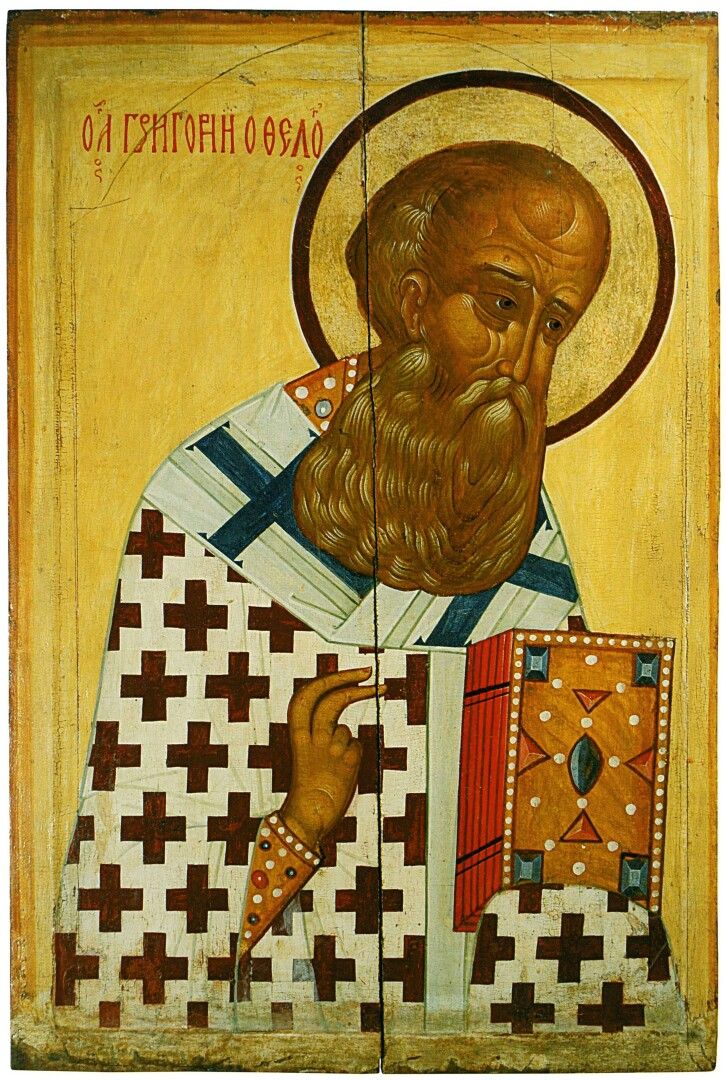

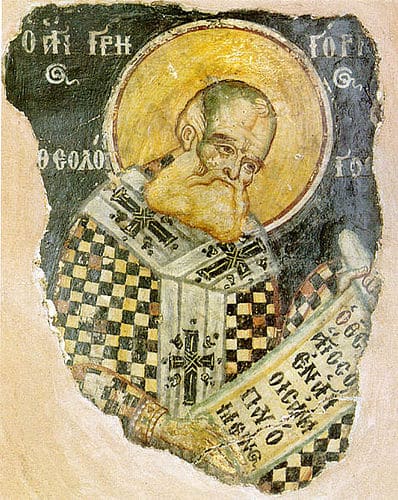

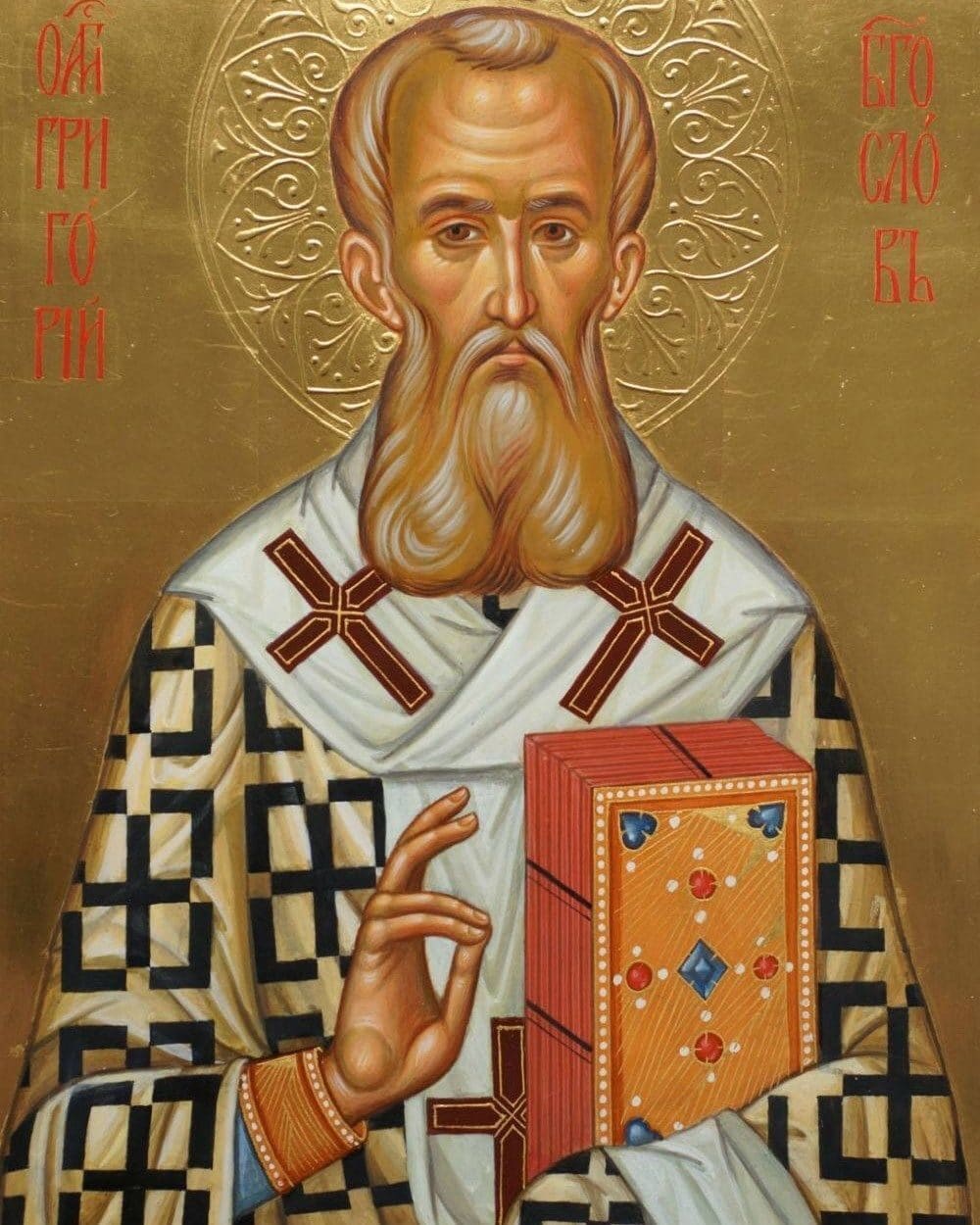

Григорий Богослов — биография

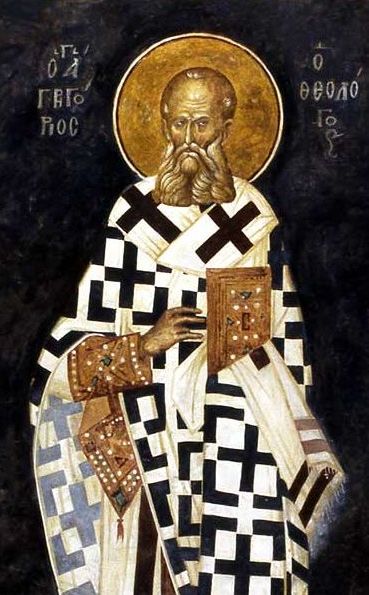

Григорий Богослов — святой Православной и Католической церквей, архиепископ Константинопольский, христианский богослов, один из Отцов Церкви.

Происхождение и образование

Григорий родился около 325 года в поместье Арианз, недалеко от города Назианза в Каппадокии. Его отец, также носивший имя Григорий, был епископом Назианзским, а мать — Нонна, известная своей благочестивой жизнью. В семье было трое детей: сам Григорий, его брат Кесарий и сестра Горгония. Все они впоследствии были причислены к лику святых, что делает эту каппадокийскую семью уникальной в истории христианства.

Первые знания будущий богослов получил дома. Затем он продолжил обучение в Кесарии Каппадокийской и Кесарии Палестинской, а позднее — в Александрии, одном из крупнейших интеллектуальных центров своего времени. Осенью 350 года Григорий прибыл в Афины, где провёл несколько лет, изучая риторику, поэзию, геометрию и астрономию. Он с восторгом отзывался о пребывании в городе, называя его «обителью наук» и «золотыми Афинами».

В Афинах Григорий познакомился с философским наследием Платона и Аристотеля. Хотя в то время их труды преподавались преимущественно с акцентом на стиль, а не на содержание, на богословские взгляды Григория заметно повлиял неоплатонизм. Академик Г. Г. Майоров отмечал как терминологическое, так и концептуальное родство Григория с неоплатониками, что отражает глубину синтеза между античной философией и христианским учением, характерного для Отцов Церкви IV века.

Здесь же, в Афинах, завязалась его глубокая дружба с Василием Великим, будущим архиепископом Кесарии Каппадокийской и одним из трёх вселенских святителей. Среди их однокашников был также будущий император Юлиан Отступник, впоследствии прославившийся своей антиклерикальной политикой.

После завершения образования Григорий остался в Афинах, где преподавал риторику. Однако в 358 году он вернулся в родной Назианз, где его отец уже занимал епископскую кафедру. Тогда же, в возрасте около тридцати лет, Григорий был крещён собственным отцом — событие, ставшее поворотным моментом в его жизни и определившее его путь в церковном служении.

Некоторое время Григорий провёл в уединении, придерживаясь монашеского образа жизни. Вместе с Василием Великим он углублённо изучал сочинения Оригена — одного из самых влиятельных богословов раннего христианства. Из этих трудов друзья составили антологию, которая получила название «Филокалия» и впоследствии стала важным источником для христианского богословия. Этот труд свидетельствовал не только об их интеллектуальном усердии, но и о стремлении соединить богословскую мысль с духовной практикой.

Начало церковного служения

В 361 году, под давлением своего отца, Григорий возвратился в Назианз и был рукоположён в пресвитеры. Однако сам он воспринимал это как внутренний конфликт между стремлением к уединённой духовной жизни и требованием к активному пастырскому служению. Вскоре он вновь удалился в монастырь к Василию Великому, стремясь к молитвенному уединению. Лишь спустя год Григорий возвратился домой, где на пасхальном богослужении 362 года произнёс свою первую проповедь, озаглавленную «Слово на Пасху и о своём промедлении». В этом выступлении он попытался объяснить своё первоначальное бегство от церковного служения и выразил решимость служить Церкви.

Церковная деятельность Григория пришлась на непростое время правления императора Юлиана Отступника, активно восстанавливавшего язычество. Христианская община Назианза подверглась угрозе — в город были направлены войска для захвата храмов. Григорий-старший возглавил сопротивление паствы. Сам же Григорий-младший вновь удалился к Василию, избегая прямого конфликта с властью.

Епископское служение

В конце 363 года отец Григория по неосторожности подписал символ веры, близкий к омиусианству (богословской формуле, отличной от никейской), что вызвало раскол в епархии. Григорий стал активно участвовать в делах церковного управления и публично защищал отца, написав «Слово по случаю возвращения монахов в лоно церкви». Его деятельность в этот период показывает, что он фактически исполнял обязанности соепископа, несмотря на внутреннее нежелание формально возглавлять церковь.

Около 371 года Василий Великий, став архиепископом Кесарии Каппадокийской, предложил Григорию занять кафедру в городе Сасима — стратегически важном пункте в борьбе против арианства. Назначение имело политический характер и соответствовало церковной реформе, которую проводил Василий, создавая сеть епископств. Григорий не хотел принимать этот сан, но под давлением отца в 372 году был рукоположён в епископы. Однако он практически сразу покинул город, не проведя там ни одной службы. Своё бегство он объяснял отсутствием внутреннего призвания и грубостью окружающей среды Сасим.

По просьбе престарелого отца Григорий вернулся в Назианз и помогал ему в управлении до самой его смерти в 374 году. Василий Великий прибыл на похороны, и его надгробное слово свидетельствует о примирении между ними. После смерти отца Григорий некоторое время продолжал управление епархией, но не считал себя вправе занять епископскую кафедру. Уединившись в Селевкии, он надеялся, что будет избран новый епископ. Однако прихожане настояли на его возвращении, и Григорий вновь стал выполнять епископские обязанности.

Переезд в Константинополь

Смерть Василия Великого 1 января 379 года глубоко потрясла Григория. Он позднее написал проникновенное надгробное слово, в котором выразил скорбь по ушедшему другу и признание его заслуг. Уже спустя несколько недель, после прихода к власти императора Феодосия I, ситуация в империи кардинально изменилась — новый правитель стал покровительствовать никейскому православию, в противовес арианствующим императорам прошлого.

В этом же году группа константинопольских никейцев пригласила Григория прибыть в столицу и возглавить борьбу за восстановление православной веры. Он поселился в доме родственников, где устроил домовую церковь, которую назвал «Анастасия» — в честь Воскресения. Именно в этом скромном помещении он произнёс знаменитый цикл из пяти «Слов о Богословии», ставший вершиной его богословской мысли. Эти речи оказали глубокое влияние на восточную патристику и принесли ему прозвище «Богослов», ставшее со временем официальным титулом.

Григорий столкнулся с ожесточённым сопротивлением со стороны ариан. Его обвиняли в ереси, в частности — в тритеизме, будто бы он учит о трёх богах, а не об Едином в Троице. В Великую субботу 379 года в храм ворвалась группа монашествующих ариан, пытавшихся изгнать Григория. Его избили, бросали камни, но властям пришлось вмешаться — хотя и без энтузиазма, но они встали на сторону порядка. Григорий остался в Константинополе.

24 ноября 380 года император Феодосий прибыл в столицу и официально вернул православным два ключевых храма — Софийский собор и церковь Двенадцати Апостолов. Лично встретившись с Григорием, он по свидетельству последнего, сказал: «Через меня Бог даёт тебе и твоим трудам этот храм». Этот момент стал символической кульминацией его борьбы за торжество никейской веры.

Последние годы и духовное наследие

После политических и богословских потрясений, связанных с его пребыванием в Константинополе, Григорий покинул столицу и возвратился в Назианз. Несмотря на усталость и желание уединения, он по просьбе местного духовенства вновь взял на себя управление епархией. Однако внутренне он не оставлял стремления к отставке и неоднократно обращался к епископу Тиранскому с просьбой освободить его от этих обязанностей, называя архипастырское служение для себя тяжким бременем. Свой скепсис по отношению к церковным собраниям он выразил в ироничной фразе: «Соборам и собеседованиям кланяюсь издали с тех пор, как испытал много дурного». Тем не менее, несмотря на отказ лично присутствовать на Соборе 382 года, он продолжал оказывать влияние на церковную политику через своих друзей в столице.

В конце 383 года, в связи с ухудшением здоровья, на Назианзскую кафедру был поставлен хорепископ Евладий, близкий родственник Григория. Это дало святителю возможность окончательно удалиться в своё родовое имение в Арианзе, где он провёл последние годы жизни, сосредоточившись на литературной работе. Помимо богословских сочинений, он занялся автобиографией, в которой стремился передать не только факты своей жизни, но и внутренние переживания, сомнения и духовные искания. Периодически он посещал монашеские обители, жил в Ламисе, Сакнавадаике и Карвалах, а также лечился в термальных источниках Ксанксариды.

Григорий скончался 25 января 389 года в родовом имении, где и был погребён. Согласно завещанию, вероятно составленному в 381 году, он передал своё имение епархии, как когда-то просил его отец. Ближайшим друзьям он завещал деньги и личные вещи, а также распорядился освободить своих рабов, что подчёркивает его социальную и нравственную зрелость.

Спустя более пяти столетий после смерти, при византийском императоре Константине Багрянородном, мощи святителя были перенесены в Константинополь и положены в храме Святых Апостолов — усыпальнице византийских императоров и выдающихся церковных деятелей. Однако после захвата города крестоносцами в 1204 году часть мощей Григория была вывезена в Рим. В эпоху Возрождения на месте старой базилики был воздвигнут собор Святого Петра, в котором устроили гробницу для святого.

Лишь в начале XXI века произошло символическое восстановление единства: 26 ноября 2004 года по решению папы Иоанна Павла II часть мощей святителей Григория Богослова и Иоанна Златоуста была передана Константинопольской православной церкви. Сегодня они хранятся в соборе Святого Георгия в Стамбуле, тогда как в Ватикане остались лишь небольшие частицы как напоминание о многовековом пути, пройденном их духовным наследием.