Георгий Седов — биография

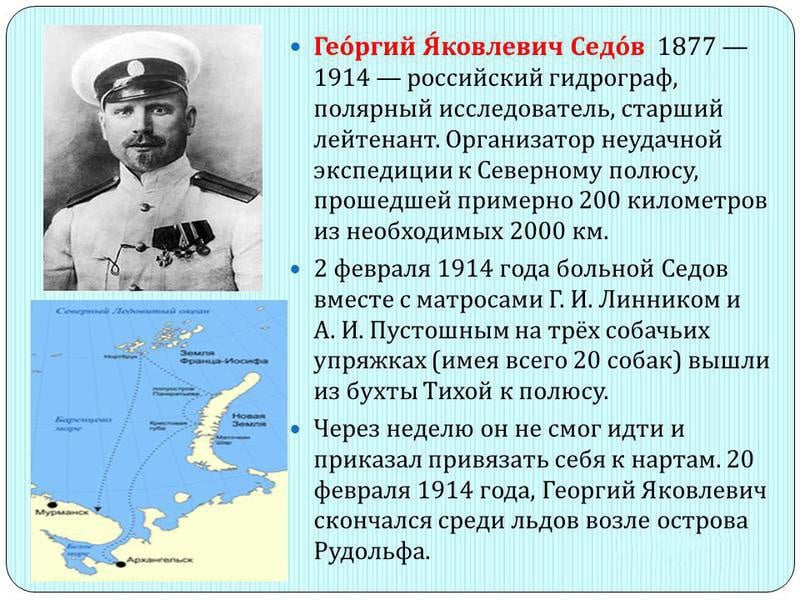

Георгий Седов — русский географ, гидрограф, полярный исследователь. Он был организатором неудачной экспедиции к Северному полюсу, во время которой умер, не достигнув заявленной цели, пройдя примерно 200 километров. Седов также участвовал в экспедициях по изучению острова Вайгач и сделал значительный вклад в исследования Арктики.

Детство и ранние годы

Георгий Седов родился на хуторе Кривая Коса — территории Области Войска Донского, которая в советское время стала посёлком Седово в Новоазовском районе Донецкой области. Он появился на свет в многодетной семье: вместе с ним росли четверо братьев — Михаил, Иван, Василий и Георгий (самый младший, также именуемый Егором), а также пять сестёр — Меланья, Авдотья, Екатерина, Мария и Анна.

Отец будущего полярного исследователя, Яков Евтихиевич Седов, происходил из Полтавской губернии и зарабатывал на жизнь ловлей рыбы и заготовкой леса. Его характер отличался нестабильностью: в периоды запоев он пропивал имущество, оставляя семью в нужде, а после возвращения к трезвому образу жизни энергично работал, и домашнее хозяйство временно налаживалось. Такое положение сделало жизнь Седовых крайне неустойчивой.

С детства Георгий помогал семье — с восьми лет рыбачил вместе с отцом, трудился в поле и нанимался на подённую работу. После того как отец ушёл из семьи на три года, бремя обеспечения многочисленного семейства легло на мать — Наталью Степановну, а также на старшего сына Михаила и двух младших братьев. В этот трудный период умер Василий, заболев воспалением лёгких. После этого Георгия определили в батраки к зажиточному казаку. Там он получал лишь еду за работу и выполнял тяжёлые сельскохозяйственные обязанности — пас быков, сортировал зерно, возил грузы. Ситуация в семье начала понемногу улучшаться только после возвращения отца.

В 1891 году, в возрасте 14 лет, Седов поступил в церковно-приходскую школу. За два года он завершил трёхлетний курс, зарекомендовав себя как способный и прилежный ученик. Он стал неофициальным помощником учителя, возглавлял учеников на военной гимнастике и получил по окончании школы похвальный лист — форму отличия, вручавшуюся лучшим выпускникам.

Затем юноша снова вернулся к тяжёлому труду — нанялся батраком к местному зажиточному хозяину Афончикову. Однако однажды, проспав из-за переутомления и получив за это удар плетью, он в обиде покинул место работы. Через месяц устроился приказчиком в лавку Фролова на Кривой Косе — должность, требующая доверия и самостоятельности.

Именно в это время у юного Седова возникло и окрепло желание посвятить жизнь морю. Разговор с молодым капитаном шхуны, которая стояла на причале Кривой Коси, стал для него решающим. Он твёрдо решил поступить в мореходные классы — в Таганроге или Ростове-на-Дону. Родители были против этого выбора, и Георгий начал готовиться к отъезду втайне: копил деньги, спрятал свои документы — метрическое свидетельство и похвальный лист, необходимые для поступления. Его мечта стать капитаном дальнего плавания приобрела чёткие очертания и стала основным ориентиром в жизни.

Путь к морю и первые плавания

В 1894 году, в возрасте 17 лет, Георгий Седов покинул родной дом и самостоятельно отправился в Таганрог, а оттуда пароходом добрался до Ростова-на-Дону. Инспектор местных мореходных классов поставил перед ним условие: принять его на учёбу можно будет лишь после трёхмесячной практики на торговом судне. Так Седов устроился матросом на пароход «Труд», которым командовал капитан Н. П. Муссури. Летнюю и часть осенней навигации он провёл, курсируя по Азовскому и Чёрному морям. За старание и надёжность капитан перевёл его рулевым на капитанский мостик — шаг, говорящий о доверии и высоких способностях юного моряка.

13 ноября того же года Седов поступил в ростовские «Мореходные классы» имени графа Коцебу. Только после зачисления он сообщил об этом родителям, и их отношение к учёбе сына изменилось: от противников они стали его союзниками. С этого момента Георгий стал регулярно отправлять семье часть заработанных и сэкономленных средств. Его усердие не осталось незамеченным: за отличные успехи в учёбе его освободили от платы за обучение, перевели во второй класс досрочно и без экзаменов, а также отпустили на каникулы раньше других.

Летом 1895 года он вновь работал на «Труде» рулевым, а в следующую навигацию — уже в должности второго помощника капитана. В 1899 году Седов окончил курс и получил диплом штурмана каботажного плавания. Затем он сдал экзамен в Поти и получил диплом штурмана дальнего плавания. Вскоре был назначен на пароход «Султан» и даже временно командовал судном. Однако, столкнувшись с предложением владельца судна преднамеренно пустить корабль на камни ради страхового возмещения, отказался от аферы и доставил судно в Новороссийск в целости. За это проявление принципиальности и чести он лишился должности. Без работы и средств к существованию, он начал задумываться о переходе в военно-морской флот — мечтая совмещать службу с научной и экспедиционной деятельностью.

Служба и экспедиции

Седов поступил вольноопределяющимся во флот и прибыл в Севастополь, где его зачислили в учебную команду и назначили штурманом на учебное судно «Березань». В 1901 году он получил звание прапорщика запаса. Живя в Петербурге, он экстерном сдал экзамены за курс Морского корпуса и был произведён в поручики. С подготовкой ему помогал контр-адмирал Александр Кириллович Дриженко — тот самый инспектор, принимавший его в ростовские мореходные классы. Он направил Седову программу экзаменов и рекомендательное письмо к брату, Ф. К. Дриженко.

Весной 1902 года Георгий Яковлевич был направлен на службу в Главное гидрографическое управление, после чего участвовал в гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана. Он занимался исследованием Вайгача, устья реки Кары и побережий Новой Земли, исполняя обязанности помощника начальника экспедиции. В 1903 году он снова был назначен помощником начальника — уже под руководством Ф. К. Дриженко, в экспедиции по описанию Карского моря.

Во время пребывания в Архангельске Седов познакомился с американским капитаном Энтони Фиала, готовившимся к экспедиции на Северный полюс. Этот разговор вдохновил Седова на организацию собственной арктической экспедиции, однако эти планы пришлось отложить из-за начавшейся русско-японской войны.

С началом войны он поступил на службу в Сибирскую военную флотилию, где сначала был ревизором миноноски № 17, а затем — командиром миноноски № 48. Флотилия охраняла устье Амура, но боевых столкновений с японским флотом не произошло. За усердную службу он был награждён орденом Святого Станислава III степени.

В 1905 году Седов стал помощником лоцмейстера Николаевской крепости на Амуре, а уже в следующем году проводил навигационные работы по улучшению условий судоходства. В 1906–1907 годах в газете «Уссурийская жизнь» он опубликовал статьи, в которых подчёркивал стратегическое значение освоения Северного морского пути для России. В 1907 году за собственный счёт выпустил брошюру «Право женщины на море», в которой выступал за предоставление женщинам права на морское образование — взгляд, опережающий своё время.

В 1908 году, уже в чине штабс-капитана, он вернулся в Петербург и вновь был прикомандирован к Главному гидрографическому управлению. Его направили в Каспийскую экспедицию под началом Дриженко, где он занимался составлением новых карт. За эти труды Седов получил орден Святой Анны III степени.

С марта по декабрь 1909 года Седов принимал участие в Чукотской экспедиции под руководством И. П. Толмачёва. Он возглавил партию, исследовавшую устье реки Колымы, составил карты и маршрутные описи, что позволило спустя два года провести первый коммерческий рейс из Владивостока в Колыму. За этот вклад он был избран действительным членом Русского географического и Русского астрономического обществ.

21 июля 1910 года Седов возглавил экспедицию на Новую Землю. Он провёл картографические и гидрографические работы в Крестовой губе, где был заложен новый посёлок. Целью экспедиции было установление надёжного пароходного сообщения с этим труднодоступным регионом. Однако в ходе поездки произошёл конфликт с генерал-губернатором Архангельской области Александром Шидловским, который, вероятно, повлиял на последующую карьеру Седова.

В 1911 году он разработал проект новой арктической экспедиции, но она не была утверждена. Вместо этого он был вновь направлен на Каспий, что его глубоко разочаровало. Осенью того же года, после возвращения, Седов получил чин капитана.

Подготовка к арктической экспедиции

К 1910 году Георгий Седов окончательно утвердился как признанный исследователь Арктики. Все собранные им в ходе многочисленных экспедиций материалы он передавал в научные учреждения и музеи, тем самым внося вклад в систематизацию и развитие географических и гидрографических знаний о северных регионах России. Его заслуги были признаны: 6 апреля 1910 года по инициативе П. П. Семёнова-Тян-Шанского, В. А. Обручева, П. К. Козлова и Г. Н. Потанина Русское географическое общество избрало его действительным членом. Кроме того, Седов стал почётным членом Русского астрономического общества.

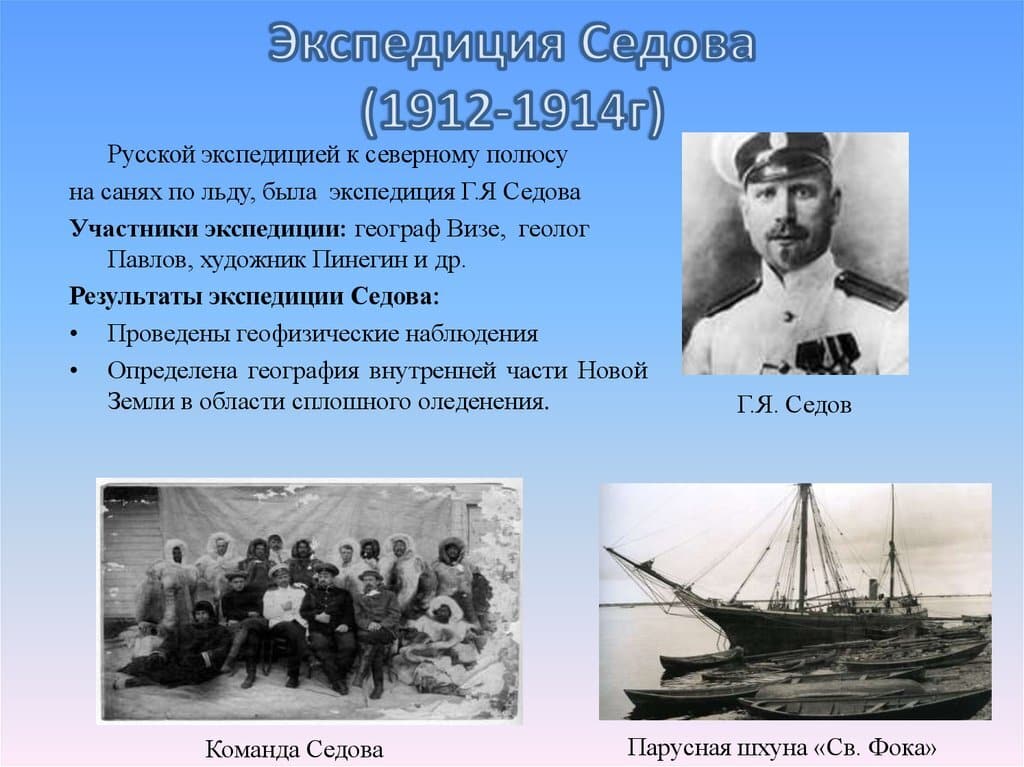

В 1912 году он начал подготовку собственной полярной экспедиции, которую впоследствии стали называть «Первой русской экспедицией к Северному полюсу». В это время в мировой науке не утихали споры о первенстве в достижении Северного полюса: американцы Фредерик Кук и Роберт Пири уже заявили о своих успехах (в 1908 и 1909 годах соответственно). Несмотря на то, что Норвегия, в лице Руаля Амундсена, сосредоточилась на Южном полюсе, Седов почему-то воспринимал его как потенциального соперника на Севере и считал принципиально важным опередить норвежца.

Первоначально экспедиция планировалась как государственная. Однако комиссия Главного гидрографического управления, куда входили даже лояльно настроенные к Седову специалисты (в том числе и его покровитель Ф. К. Дриженко), отвергла предложенный план, признав его фантастическим и нереализуемым. Попытка получить финансирование в размере 50 тысяч рублей через Государственную Думу также провалилась — отказ последовал даже несмотря на поддержку Русской национальной партии.

Тем не менее, с одобрения всё того же Дриженко, Седов получил двухлетний отпуск с сохранением жалования, что позволило ему сосредоточиться на подготовке экспедиции. При поддержке влиятельной газеты «Новое время» и её совладельца М. А. Суворина он организовал широкую кампанию по сбору добровольных пожертвований. Резонанс в обществе был велик: частные лица и организации перечисляли средства, а сам Николай II сделал взнос в размере 10 тысяч рублей. Суворин выдал ещё 20 тысяч рублей в кредит, дополнительно удалось собрать около 12 тысяч. Для поощрения меценатов изготавливались жетоны с надписью: «Жертвователю на экспедицию старшего лейтенанта Седова к Северному полюсу». Они были выполнены из бронзы, а три экземпляра — из золота: их получили сам Суворин, знаменитый норвежский полярник Фритьоф Нансен и капитан 1 ранга П. И. Белавенец.

На собранные средства 23 июля 1912 года Седов арендовал у зверопромышленника В. Е. Дикина старую шхуну «Святой великомученик Фока». Это было переоборудованное норвежское судно «Geyser», построенное в 1870 году, с водоизмещением 273 тонны, деревянным дубовым корпусом, металлической обшивкой, парусным вооружением и паровой машиной мощностью 100 лошадиных сил. При скорости в 6–7 узлов и общем износе судно не прошло полноценного ремонта из-за спешки, что вызывало тревогу у членов команды — особенно из-за постоянной течи.

«Фока» оснастили радиостанцией, но Министерство морских дел отказалось командировать радиста, а Седову не удалось нанять собственного. Радиоаппаратура осталась в Архангельске, так и не вступив в строй. Для транспортировки экспедиционных грузов и проведения санных походов были закуплены ездовые собаки — всего 85 особей, но лишь 35 из них приобрели в Тобольской губернии, а остальные представляли собой дворняг, отловленных на улицах Архангельска. Эти собаки не выдержали суровых условий и погибли на архипелаге Земля Франца-Иосифа.

Из-за недостаточной грузоподъёмности «Фоки» 19 августа 1912 года выяснилось, что судно не сможет принять на борт все необходимые припасы. В результате часть продовольствия, питьевой воды, топлива и оборудования, включая примусы, пришлось оставить на берегу. Уже 24 августа командный состав судна — капитан, штурман, механик, помощник механика, боцман и помощник капитана — отказались от участия в экспедиции, мотивируя решение плохой подготовкой к выходу в море. Седов был вынужден в экстренном порядке комплектовать новый экипаж. Эти трудности не только серьёзно задержали выход экспедиции, но и стали предпосылкой к тяжёлым последствиям, включая вынужденную зимовку у берегов Новой Земли.

Первая зимовка на Новой Земле и продолжение экспедиции

14 (27) августа 1912 года шхуна «Святой великомученик Фока», переименованная Седовым в «Михаил Суворин» в честь своего главного благотворителя, вышла из Архангельска. На борту находился запас угля, рассчитанный лишь на 23–25 дней хода — в условиях Арктики это было критически мало. Вскоре после выхода судно попало в сильный шторм, во время которого были потеряны две шлюпки и часть палубного груза. Понимая высокую вероятность вынужденной зимовки, Седов направил донесение начальству с просьбой доставить дополнительный уголь, однако она осталась без ответа.

На пути к архипелагу Земля Франца-Иосифа 15 сентября 1912 года экспедиция наткнулась на непроходимые льды в районе 77-й параллели северной широты. Планы Седова изменились: вместо того чтобы, как предполагалось, оставить полярный отряд в построенном на берегу зимовье и вернуться в Архангельск, он решил провести зимовку на борту судна у берегов Новой Земли. Шхуна встала в бухте неподалёку от полуострова Панкратьева (координаты 76°00′ с. ш., 59°55′ в. д.).

Команда столкнулась с серьёзными трудностями: отсутствовала тёплая одежда, питание было скудным и неполноценным, а между Седовым и капитаном судна Николаем Захаровым нарастало напряжение. Несмотря на тяжёлые условия, за зиму 1912–1913 годов были выполнены значительные научные работы. Под руководством В. Ю. Визе и М. А. Павлова была пересечена Северная Земля, составлены карты северо-восточного побережья, определены магнитные и астрономические координаты, а также выявлены расхождения с прежними картографическими материалами.

Сам Седов с матросом А. Инютиным на собаках обогнул северную оконечность Новой Земли до мыса Флиссингер-Гофт, составив подробную карту ранее не изученного побережья. Также были описаны и нанесены на карту окружающие острова, бухты и ледники, проведены метеорологические и ледовые наблюдения. Работы велись несмотря на нехватку топлива и истощение команды.

Вторая навигация и зимовка на Земле Франца-Иосифа

21 июня 1913 года, во время второй навигации, капитан Захаров и группа из четырёх человек были отправлены в Крестовую губу, чтобы передать научные материалы, почту и запрос на помощь в Архангельск. Их путь пролёг по льду и воде, на шлюпке, и составил более 450 километров. Советский биограф Седова Б. А. Лыкошин предполагал, что Захаров умышленно удлинил маршрут, чтобы представить своё участие героическим. Тем не менее группа достигла Архангельска, но слишком поздно — ни времени, ни средств на отправку помощи к тому моменту уже не осталось. Матрос В. Катарин, заболевший по пути, вскоре умер в Ялте.

В это же время, в 1913 году, Седов открыл и назвал в честь своего наставника мыс Дриженко — он расположен у северной оконечности Новой Земли. Лишь 3 сентября «Михаил Суворин» освободился ото льда и достиг мыса Флора на острове Нортбрук в составе архипелага Земля Франца-Иосифа. Здесь участники экспедиции разобрали постройки старой британской базы Джексона на дрова, не получив возможности пополнить другие запасы.

Несмотря на истощение и предстоящую зиму, 17 сентября судно вышло дальше в путь. Уже 19 сентября экспедиция была вынуждена встать на вторую зимовку в бухте острова Гукера, которая получила название Тихая. Здесь, в относительно защищённой от сжатия льда бухте, «Михаил Суворин» смогла провести зиму, но ситуация становилась всё более тяжёлой: топливо и продовольствие подходили к концу, рацион питания был составлен неверно, участники страдали от цинги и общего истощения организма. Болезни прогрессировали, подрывая силы команды и ставя под угрозу судьбу всей экспедиции.

Личная жизнь

В 1909 году Георгий Седов познакомился с Верой Валерьяновной Май-Маевской — женщиной благородного происхождения, чья семья была связана с военной элитой Российской империи. Она приходилась двоюродной сестрой будущему генералу Владимиру Зеноновичу Май-Маевскому. Отец Веры, подполковник Валериан-Фома Викентьевич Май-Маевский, был родным братом Зенона Викентьевича — отца генерала, что делало союз Седова с Верой формально сопричастным высшему офицерскому кругу.

Их венчание состоялось в июле 1910 года в Адмиралтейском соборе Санкт-Петербурга — церкви, располагавшейся прямо в здании Главного Адмиралтейства, где размещалось и Главное гидрографическое управление, место службы Седова. Как и все его коллеги, он был прихожанином этого собора. Посажённым отцом жениха стал Фёдор Кириллович Дриженко — человек, сыгравший ключевую роль в становлении Седова как морского офицера и учёного.

Женитьбу на Вере Валерьяновне Седов воспринимал как важный шаг в направлении вхождения в высшие слои общества. Его стремление к социальной респектабельности и признанию в аристократических кругах было очевидно: он считал, что добился символического приближения к «высшему свету». Это подчёркивает его личную амбициозность, нередко переходившую в болезненное самомнение — черту, которая со временем начала вызывать раздражение даже у его наставника Дриженко. Несмотря на то что тот многократно отговаривал Седова от ухода со службы, далеко не всегда ему удавалось сдерживать своего подопечного в рамках рациональности и дисциплины.

Тем не менее, личные чувства Седова к жене нашли отражение и в его профессиональной деятельности: в 1910 году он дал имя Веры бухте, которую описал во время арктической экспедиции к Новой Земле. Позже, в 1913 году, её именем был также назван ледник на побережье Баренцева моря. Эти топонимы стали своеобразным проявлением романтической привязанности Седова и его стремления увековечить имя супруги в истории освоения Севера.

Последний поход и гибель Георгия Седова

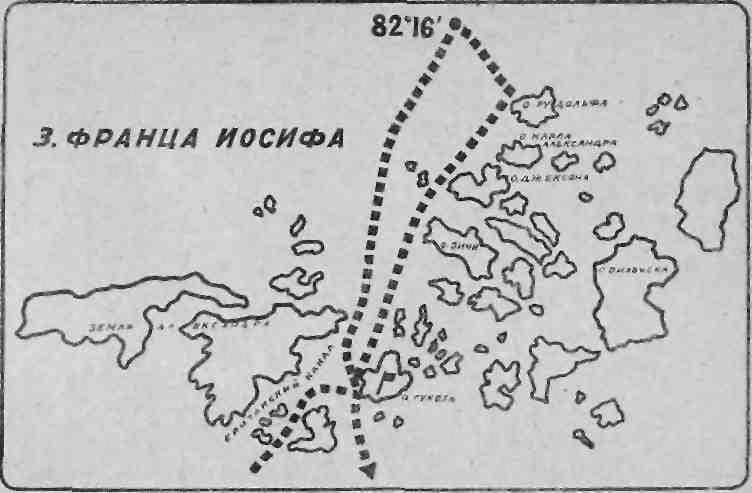

2 февраля 1914 года, несмотря на тяжёлое состояние здоровья, Георгий Яковлевич Седов покинул бухту Тихая, чтобы попытаться достичь Северного полюса. В экспедицию он отправился в сопровождении двух матросов — Г. И. Линника и А. И. Пустошного — на трёх собачьих упряжках. Всего у группы было 20 собак, из которых часть уже была ослаблена предыдущими зимовками. До мыса Маркхема участников провожали В. Ю. Визе, П. И. Пинегин и М. А. Павлов.

Путь оказался гораздо тяжелее, чем рассчитывали. Болезнь Седова, вероятно цинга и общее истощение, стремительно прогрессировала. Уже через неделю он утратил возможность передвигаться самостоятельно и приказал привязать себя к нартам, на которых его везли дальше. Свою решимость продолжать он сохранял до конца. 20 февраля 1914 года, на 18-й день пути, среди льдов недалеко от острова Рудольфа, Георгий Седов скончался.

Тело Седова спутники похоронили на острове Рудольфа: его обернули в два парусиновых мешка, установили крест, сделанный из лыж, и положили рядом флаг, который он собирался водрузить на полюсе. Возле могилы осталась собака по кличке Фрам, отказавшаяся покидать своего хозяина. Линник и Пустошный оставили ей немного еды, надеясь, что она догонит их, но пёс не вернулся.

Потери продолжались и после смерти руководителя: 1 марта от цинги умер первый механик Я. Зандерс, его похоронили у берегов бухты Тихой. 6 марта Линник и Пустошный, преодолев снежные поля и блуждая в пурге, с большим трудом вернулись на судно.

20 июля 1914 года, во время обратного пути, участники экспедиции обнаружили на старой британской базе Джексона на мысе Флора двух выживших членов экспедиции Г. Л. Брусилова — штурмана Валериана Альбанова и матроса Александра Конрада. Это была неожиданная и редкая удача в череде трагических событий.

Однако путь домой оказался не менее тяжёлым. Судно испытывало катастрофическую нехватку топлива: пришлось жечь мебель, надстройки и даже внутренние переборки, чтобы поддерживать работу паровой машины. 15 августа 1914 года, в полуразрушенном состоянии, «Фока» добрался до рыбацкого становища Рында на Мурманском побережье. Оттуда оставшиеся участники экспедиции были доставлены в Архангельск на пассажирском пароходе «Император Николай II», расходы на проезд взял на себя капитан судна, так как у полярников не было средств.

По возвращении в Архангельск Линник и Пустошный временно оказались под следствием по подозрению в насильственной смерти Седова. Однако следствие не нашло оснований для обвинения, и оба были освобождены.

23 августа 1914 года в Санкт-Петербурге, в Спасо-Преображенском соборе всей гвардии, была отслужена панихида по Георгию Яковлевичу Седову. Проститься с полярником пришли его вдова Вера Валерьяновна Седова и генерал-лейтенант Ф. К. Дриженко — человек, сыгравший важнейшую роль в его судьбе. Память о Седове стала символом мужества и трагической отваги в российской полярной истории.

Поиски экспедиции Седова и первые шаги полярной авиации

К началу 1914 года сразу три русские полярные экспедиции — Георгия Седова, Георгия Брусилова и Владимира Русанова — оказались вне связи и официально считались пропавшими без вести. Это вызвало серьёзное беспокойство в научных кругах и обществе. 18 января 1914 года Совет министров распорядился о проведении поисково-спасательных мероприятий. Главному гидрографическому управлению было поручено организовать соответствующие экспедиции, которые получили беспрецедентную государственную поддержку.

Одна из крупнейших поисковых операций была возложена на капитана 1-го ранга Исхака Ислямова. Он возглавил западную спасательную экспедицию, в которую вошли четыре судна: барк «Эклипс», пароход «Печора» и паровые шхуны «Герта» и «Андромеда». Судна были распределены по направлениям: «Эклипс» под командованием опытного норвежского полярника Отто Свердрупа отправился вдоль Северо-Восточного прохода, а остальные сосредоточились на обследовании районов Новой Земли и архипелага Земля Франца-Иосифа — предполагаемого места зимовок экспедиций Седова и Брусилова.

«Андромеда» под командованием Г. И. Поспелова достигла бухты на Новой Земле, где, согласно донесению капитана Н. П. Захарова, зимовала экспедиция Седова в 1912–1913 годах. Там было обнаружено только каменное сооружение (каирн) с запиской Седова, датированной 22 августа 1913 года, в которой он сообщал о намерении продолжить путь на север. Следов полярников найдено не было.

Впервые в мировой практике в рамках этих поисков была применена полярная авиация. Лётчик Ян Нагурский на гидросамолёте «Фарман МФ-11» совершил разведывательные полёты над побережьем и ледовыми полями Новой Земли. За это время он обследовал более 1000 километров арктического побережья — беспрецедентное достижение для своего времени, ставшее началом эры воздушной разведки в полярных районах.

Шхуна «Герта» под командованием самого Ислямова не встретилась с «Фокой», которая в это время уже возвращалась в Архангельск, но обнаружила оставленную в базе Джексона записку. Находясь в районе Земли Франца-Иосифа, Ислямов официально провозгласил принадлежность архипелага Российской империи, тем самым закрепив его статус в международном правовом поле.

После освобождения ото льда барк «Эклипс» продолжил плавание и осенью 1915 года достиг удалённого арктического острова Уединения, где торжественно водрузил российский флаг. Эта символическая акция стала не только географическим, но и политическим актом, подчеркивающим претензии России на стратегически важные районы Арктики.

Ссылки

Для нас важна актуальность и достоверность информации. Если вы обнаружили ошибку или неточность, пожалуйста, сообщите нам. Выделите ошибку и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.