Советские фильмы — это не просто кино, а культурный код целой эпохи. Какие ленты вошли в золотой фонд и почему они до сих пор актуальны?

Кино как зеркало эпохи

Советский кинематограф — это не просто искусство, это голос столетия. Он отразил тревоги и надежды людей, живших в условиях колоссальных перемен, и стал частью культурного кода не только для нескольких поколений россиян, но и для зрителей по всему миру. С момента своего становления советское кино было одновременно инструментом пропаганды и средством глубокого художественного высказывания. Именно в СССР рождались фильмы, способные и растрогать до слёз, и заставить задуматься о смысле жизни.

Интерес к советскому кино не угасает. Более того — он растёт. Фильмы, снятые десятки лет назад, регулярно переиздаются, реставрируются и получают новую жизнь на стриминговых сервисах. Они цитируются в современных сериалах, расходятся на мемы, используются в образовательных курсах по режиссуре и сценарному мастерству. В них ищут ответы на современные вопросы — и находят.

Как рождалось великое кино

Советский кинематограф родился вместе с самой советской властью. Вскоре после Октябрьской революции 1917 года Ленин провозгласил: «Из всех искусств для нас важнейшим является кино». Эта фраза стала не просто лозунгом — она определила судьбу целой отрасли. Кино быстро стало инструментом идеологического воздействия, но при этом обрело и удивительную свободу формы, особенно в ранние годы.

Ранний авангард и культурная революция

В 1920-х годах советское кино развивалось под влиянием авангардных течений. Это было время экспериментов, новаторства и поиска собственного языка. Режиссёры, такие как Сергей Эйзенштейн и Дзига Вертов, создавали фильмы, которые восхищали своей формой даже в Голливуде. «Броненосец «Потемкин»» (1925) стал настоящим манифестом нового кино — с мощной монтажной техникой и выразительным визуальным стилем. В это же время развивалась документалистика — тот же Вертов со своим кино-глазом формировал основу будущего жанра.

Эпоха социалистического реализма

С 1930-х годов начинается другой этап — формализм и авангард уходят в тень, уступая место так называемому социалистическому реализму. Государство всё активнее вмешивается в киноиндустрию. Фильмы должны были вдохновлять, показывать героев труда, революции, войны, любви к Родине. Появляются масштабные киноленты, вроде «Чапаева» или «Александра Невского». Цензура становится всё более жёсткой, но даже в этих условиях режиссёры находят способы говорить о человеческом, о личном.

Послевоенное кино: сквозь слёзы к свету

После Второй мировой войны начинается новый период: фильмы, снятые в 1940–50-е годы, часто пронизаны духом восстановления, патриотизма, но и боли, пережитой страной. Эпоха «оттепели» при Хрущёве дала кинематографу новое дыхание — на экранах стали появляться более живые, психологически тонкие и даже критические ленты. «Летят журавли» Михаила Калатозова получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах, а само советское кино становится уважаемым во всём мире.

Зрелость и расцвет: 60–70-е годы

Эти десятилетия считаются расцветом советского кино. Именно в этот период появились такие мастера, как Андрей Тарковский, Марлен Хуциев, Эльдар Рязанов, Леонид Гайдай, Никита Михалков, Георгий Данелия. Появляется жанровое разнообразие: от философской фантастики до народных комедий. Фильмы этой эпохи становятся и отражением социальных процессов, и личностных поисков. Кино всё больше говорит о человеке, а не только о государстве.

Последние годы: от гласности к кризису

В 1980-х, на фоне экономических и политических перемен, советское кино постепенно теряет поддержку государства, но получает большую свободу. Тематика становится острее, герои — сложнее. Появляются драматичные, часто мрачные ленты о настоящем и прошлом страны. Но с распадом СССР в начале 1990-х исчезает и прежняя система кинопроизводства — заканчивается эпоха великого советского кино.

Эпоха шедевров: золотой фонд советского кино

Советский кинематограф оставил после себя беспрецедентное наследие — фильмы, которые вошли в историю не только как образцы своего времени, но и как вечные произведения искусства. Эти ленты — результат столкновения мощной идеи, уникальной режиссуры и талантливейших актёров. Они продолжали жить даже после исчезновения страны, их пересматривают, обсуждают, экранизируют заново и цитируют в массовой культуре. Ниже — краткий путеводитель по самым выдающимся фильмам советской эпохи.

«Броненосец «Потемкин»» (1925, реж. Сергей Эйзенштейн)

Настоящий символ революционного кинематографа и один из первых фильмов, оказавших глобальное влияние на развитие монтажной теории. Известная сцена на Потёмкинской лестнице стала эталоном визуального напряжения. Этот фильм был признан одним из величайших в истории мирового кино, а сам Эйзенштейн вошёл в пантеон режиссёров-реформаторов.

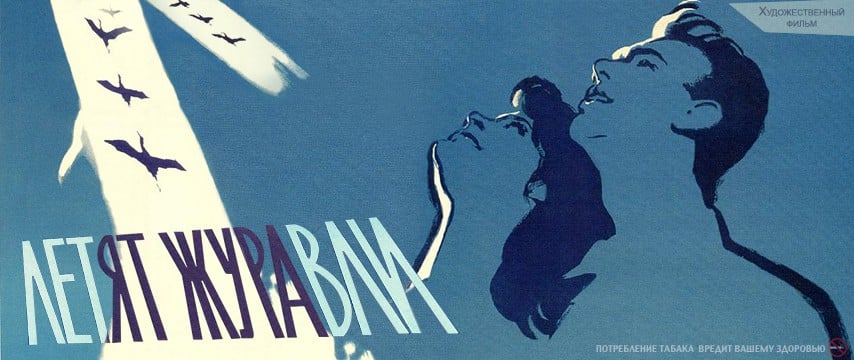

«Летят журавли» (1957, реж. Михаил Калатозов)

Фильм, где любовь и война переплелись с редкой эмоциональной честностью. Это первое советское кино, получившее высшую награду Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь». Операторская работа Сергея Урусевского до сих пор поражает своим новаторством.

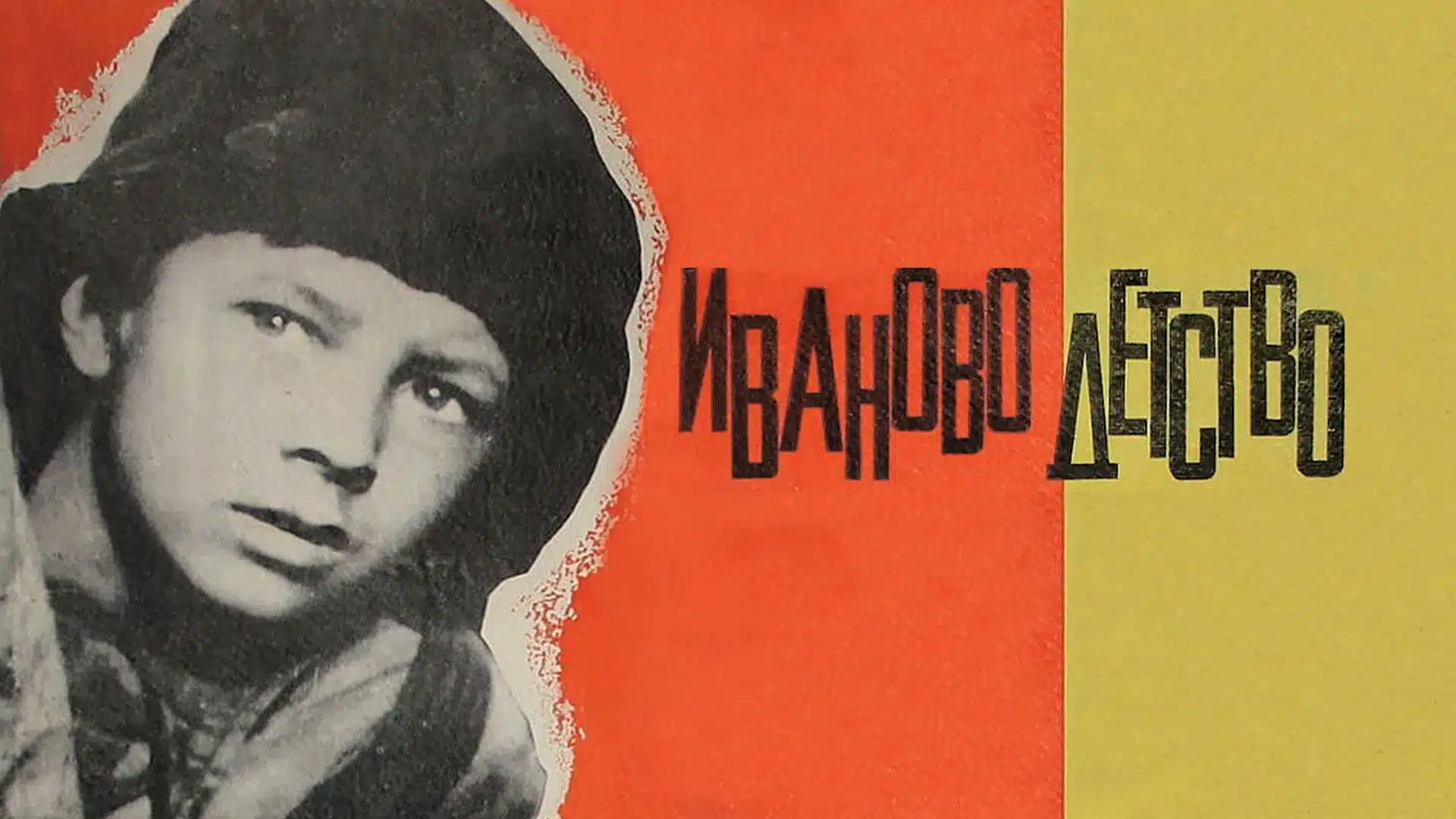

«Иваново детство» (1962, реж. Андрей Тарковский)

Полнометражный дебют Тарковского, мгновенно сделавший его культовой фигурой. Трагическая история юного разведчика на фоне Второй мировой войны здесь сочетается с символизмом, поэтичностью и глубоким психологизмом. Лента была удостоена «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале.

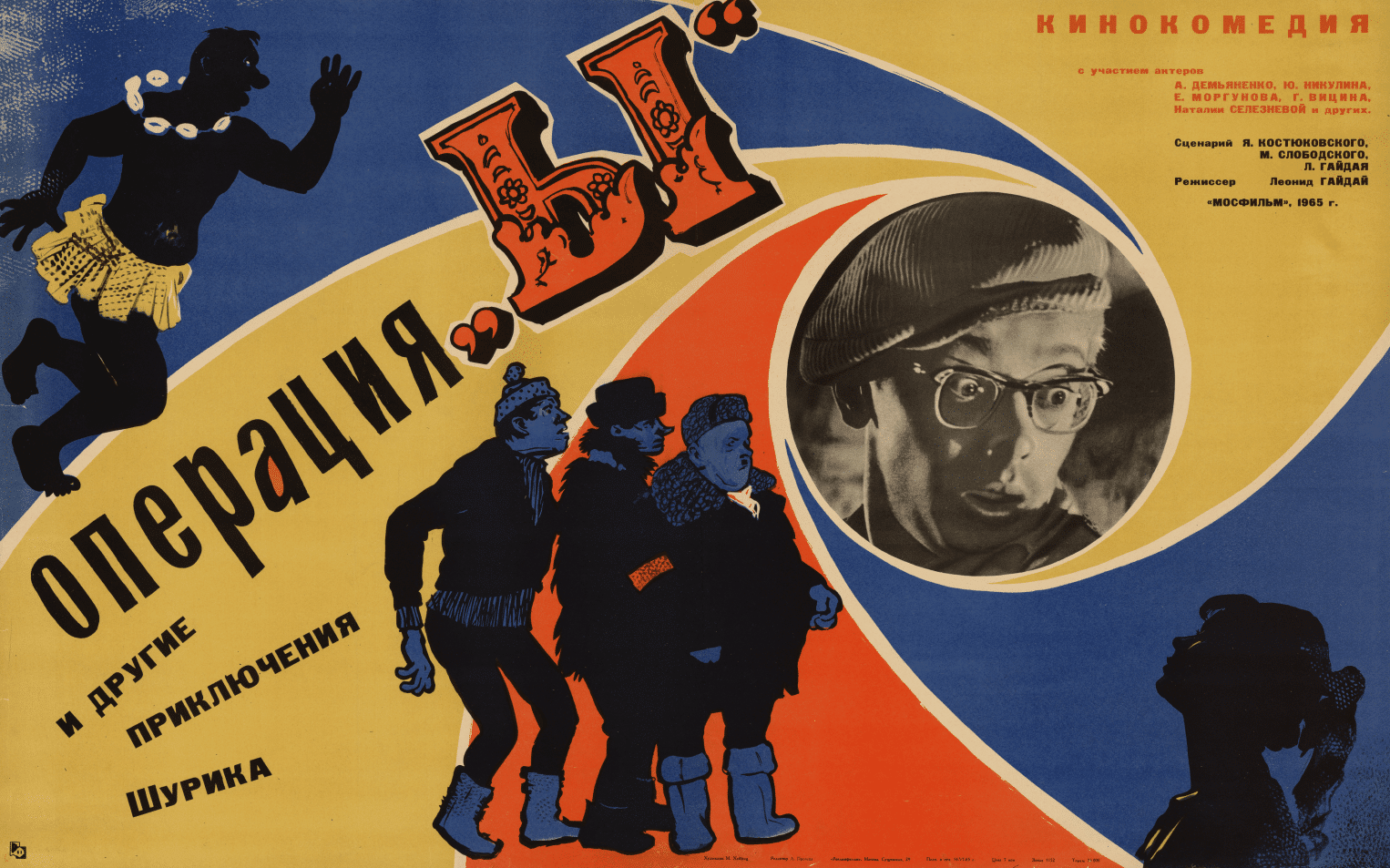

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965, реж. Леонид Гайдай)

Эталон советской комедии и источник бесконечного количества цитат. Фильм стал настолько популярным, что до сих пор не сходит с экранов в праздничные дни. Гайдай создал узнаваемую формулу: добродушный интеллигент + абсурд + жизненная сатира.

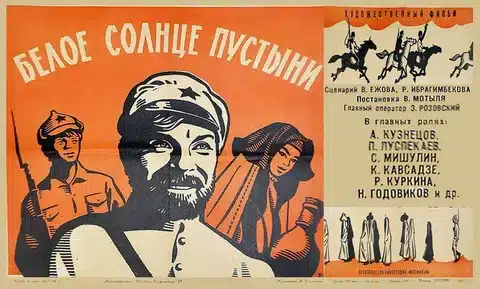

«Белое солнце пустыни» (1970, реж. Владимир Мотыль)

Необычная смесь вестерна и философской притчи, перешедшая в разряд культовых фильмов. До сих пор считается «талисманом» космонавтов — перед стартом каждый экипаж смотрит эту картину. Строчка «Восток — дело тонкое» стала нарицательной.

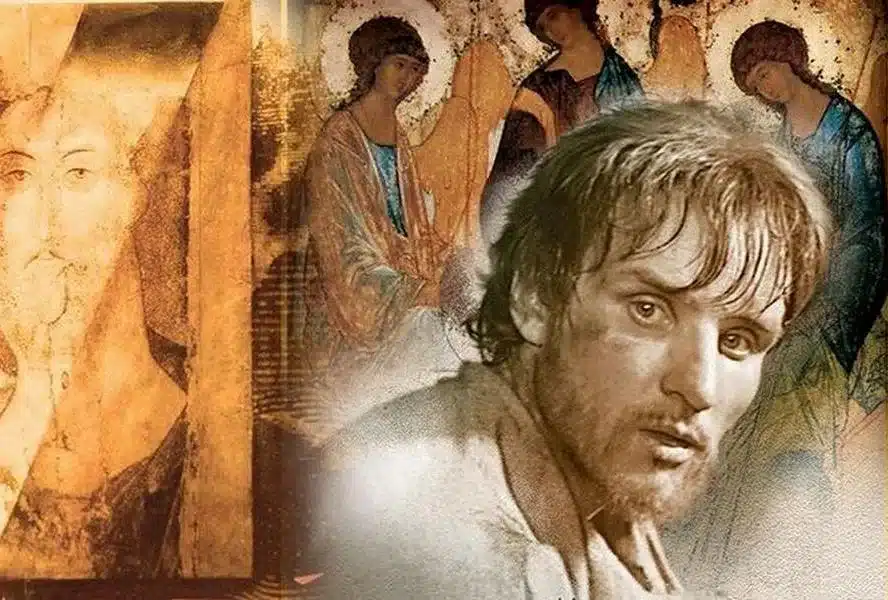

«Андрей Рублёв» (1966, релиз — 1971, реж. Андрей Тарковский)

Фильм, полвека пролежавший «на полке», из-за которого Тарковского практически лишили возможности снимать. Это не биография и не историческое полотно, а глубокое размышление о роли художника в мире, полном страданий и насилия.

«Москва слезам не верит» (1979, реж. Владимир Меньшов)

Фильм-лауреат премии «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке, до сих пор вызывающий живые дискуссии. История о судьбе трёх женщин в Москве 1950–70-х годов говорит и о личных выборах, и о характере эпохи. Настоящее народное кино — и драма, и мелодрама, и учебник жизни одновременно.

«Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975, реж. Эльдар Рязанов)

Без этой ленты не обходится ни один Новый год. Вечная тема одиночества, чудо случайной встречи и бесконечно узнаваемые персонажи — всё это превратило фильм в ритуал. Саундтрек, цитаты, интонации — всё ушло в народ.

«Сталкер» (1979, реж. Андрей Тарковский)

Один из самых загадочных фильмов в истории кинематографа. Фантастическая история о путешествии к «Желанию» — на самом деле философская притча о вере, ответственности и внутренней пустоте. Влияние «Сталкера» чувствуется даже в современных видеоиграх и сериалах.

Эти и многие другие фильмы — «Зеркало», «Баллада о солдате», «Асса», «Покаяние», «Служебный роман» — формируют тот самый золотой фонд, к которому возвращаются снова и снова. Каждый из них — это не только художественное произведение, но и культурный документ эпохи, застывший в плёнке.

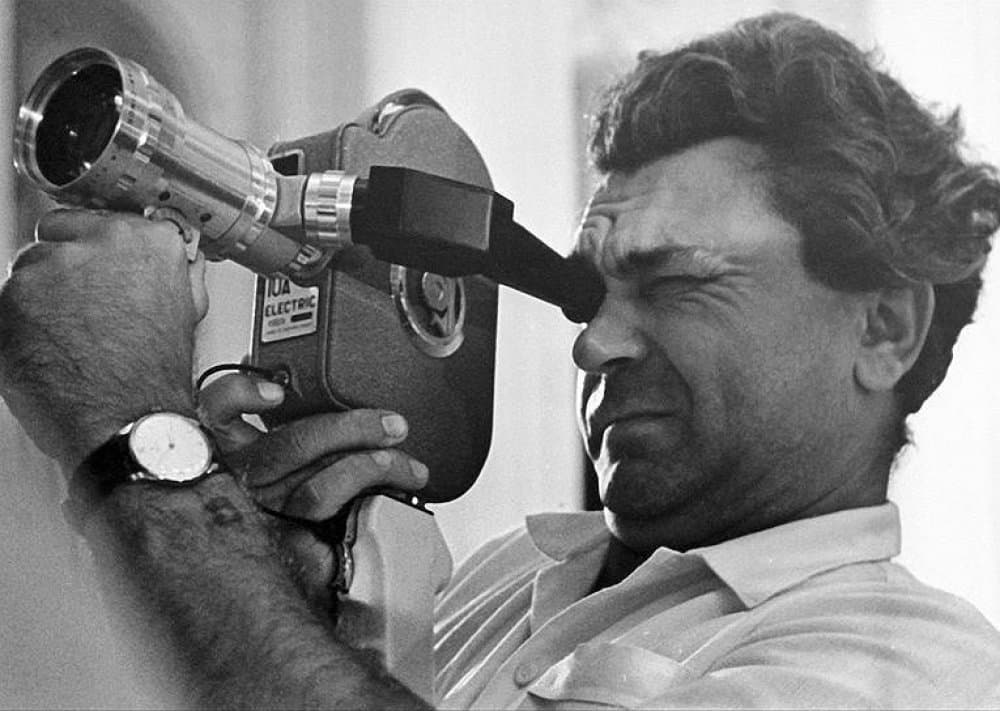

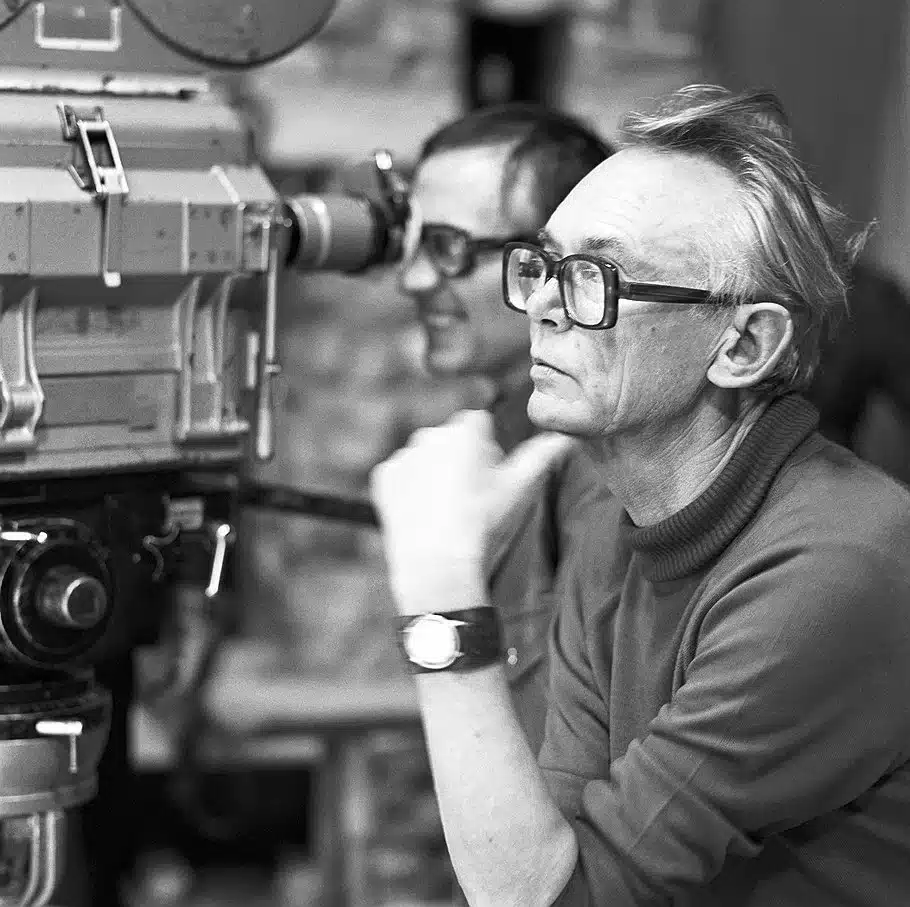

Легендарные режиссёры

За великими фильмами всегда стоят выдающиеся личности. Советский кинематограф — это галерея мастеров, которые не просто снимали кино, но формировали мышление, воспитывали вкус, задавали тренды. Они умели говорить с экраном на языке поэзии, философии, смеха и боли. Их имена стали синонимами эпох и жанров. И, конечно, актёры — те, кто придавал историям плоть и душу. Люди, в которых зритель верил безоговорочно.

Андрей Тарковский — философ кинематографа

Фигура почти мифологическая. Он снимал кино как искусство — бескомпромиссное, медитативное, духовное. Каждый его фильм — «Зеркало», «Андрей Рублёв», «Сталкер», «Ностальгия» — становился предметом обсуждений, восхищения и споров. Его язык — это символы, тишина, вода, огонь, сны. Его вклад в мировое кино — бесценен: Тарковского цитируют и копируют до сих пор. Он превратил советский кинематограф в предмет высокого искусства.

Эльдар Рязанов — лирик повседневности

Рязанов — мастер тонкой комедии и искренней драмы. Его герои — обычные люди, со своими слабостями, надеждами, смешными фразами и неожиданной глубиной. «Ирония судьбы», «Служебный роман», «Гараж», «Вокзал для двоих» — всё это портреты эпохи, в которых каждый может узнать себя. Его фильмы — зеркало души советского человека.

Леонид Гайдай — воплощение народного юмора

Гайдай создал особый жанр — комедия, которая работает на всех уровнях: от гэгов до тонкой социальной сатиры. Его Трус, Балбес и Бывалый — вечные персонажи, как Чаплин или Лорел с Харди. Он не боялся абсурда и умел смешить так, что смех становился коллективным катарсисом. И при этом его фильмы — безукоризненно сделанные.

Марк Захаров — театр и кино интеллигенции

Фильмография Захарова — это ироничная философия в декорациях гротеска. Его «Обыкновенное чудо», «Формула любви», «Тот самый Мюнхгаузен» — аллегории, притчи, где за сказочным сюжетом скрывается больная правда об обществе, свободе, любви. Он работал с самыми блестящими актёрами и создавал кино, которое цитируют до сих пор.

Сергей Бондарчук — исторический масштаб

Актёр и режиссёр-эпик, Бондарчук снял «Войну и мир» — грандиозный проект, получивший «Оскар». Он воплощал на экране национальную идею, объединяя искусство, литературу, пафос и живую эмоцию. Его работы стали частью культурного кода не только в СССР, но и в мире.

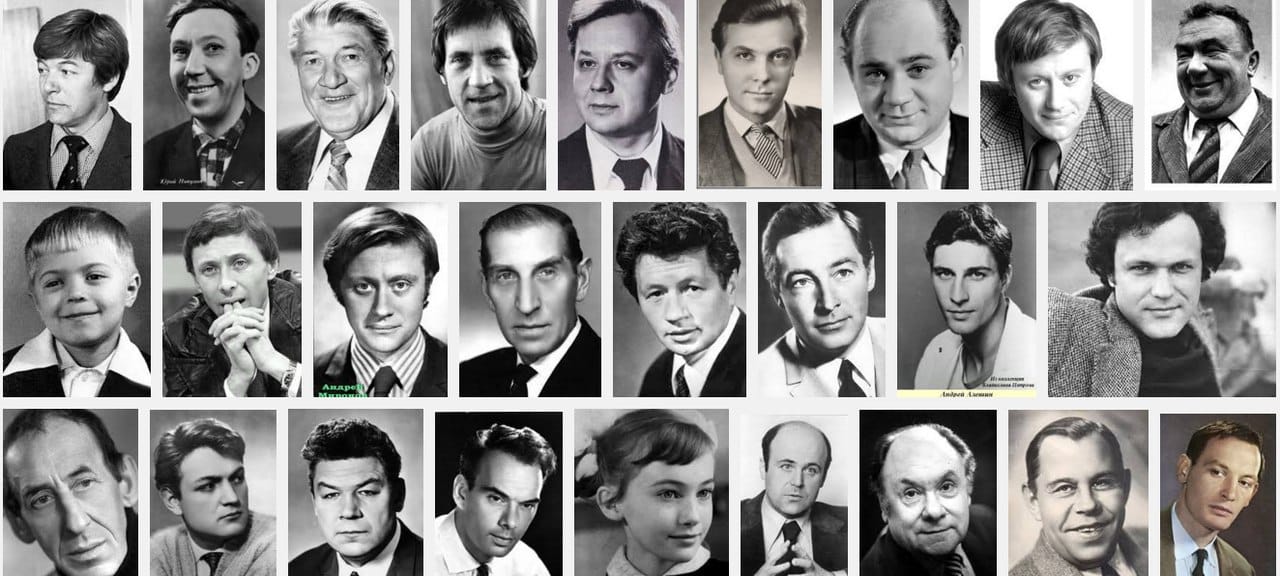

Актёры, ставшие иконами

Анатолий Папанов — один из самых любимых актёров страны, мастер комедии и драмы, он одинаково убедителен в образе генерала из «Бриллиантовой руки» и трагического героя в «Холодном лете 53-го».

Андрей Миронов — олицетворение харизмы. Его герои — обаятельные проходимцы, влюблённые романтики, ироничные интеллигенты. Он блистал в «Берегись автомобиля», «Блондинке за углом», «Обыкновенном чуде» и «Бриллиантовой руке».

Ирина Купченко, Нонна Мордюкова, Иннокентий Смоктуновский, Олег Янковский, Алексей Баталов, Любовь Орлова, Никита Михалков, Татьяна Самойлова — каждая фамилия из этого списка говорит сама за себя. Эти люди умели одним взглядом рассказать больше, чем целая сцена.

Именно благодаря им фильмы становились живыми. Они не играли, они жили. И сегодня, спустя десятилетия, их герои продолжают волновать зрителя, словно речь идёт о чём-то личном.

Что делало фильмы уникальными

Советские фильмы запоминались не только сюжетом или актёрами. Их особенность — в неуловимом сочетании художественного вкуса, интеллекта, искренности и тонкого контакта со зрителем. Это было кино, которое говорило «на равных», не стремясь нравиться, но и не свысока. Ниже — главные черты, которые превращали советские ленты в произведения искусства, пережившие свою эпоху.

Глубина под простотой

Одно из поразительных свойств советского кино — умение прятать философские и даже подрывные идеи в рамках простых историй. В «Иронии судьбы» — комедия, мелодрама, но под ней спрятано размышление о типизации личности, утрате индивидуальности. В «Служебном романе» за анекдотическими сценами скрыт социальный срез эпохи. Советские режиссёры научились обходить цензуру и говорить о главном через метафору, образ, недосказанность.

Сила образов и деталей

Мелочи, из которых складывался мир фильма, работали почти как самостоятельные герои. Помните пальто Женечки Лукашина? Или фуражку Гурвича в «Гараже»? Или метафизические лужи в «Зеркале» Тарковского? Художники-постановщики, костюмеры и операторы вкладывали в визуальный ряд не меньше, чем сценаристы — в диалоги. Даже в условиях дефицита и ограничений советское кино умело быть визуально выразительным и глубоким.

Музыка — душа кадра

Ни одна сцена в фильмах Рязанова, Данелии или Меньшова не звучит случайно. Мелодии Микаэла Таривердиева, Андрея Петрова, Геннадия Гладкова или Эдуарда Артемьева стали неотъемлемой частью эмоционального фона страны. Музыка не просто сопровождала действие — она комментировала, контрастировала, уводила в подсознание. Песня могла заменить монолог, а мотив — создать настроение целого фильма.

Диалоги, ушедшие в народ

Многие реплики из советских фильмов давно стали фольклором. «Какая гадость эта ваша заливная рыба», «Не виноватая я! Он сам пришёл!», «Ты меня уважаешь?» — это не просто цитаты, это культурные маркеры. Сценаристы тех лет писали диалоги, в которых каждое слово имело ритм, характер и интонацию. Эти тексты пережили эпоху и до сих пор звучат естественно, нестареюще.

Человечность без глянца

Советские фильмы не старались выглядеть «красиво» в западном понимании. Здесь был реализм — с морщинами, потертостями, тусклым светом и несовершенными лицами. Но именно в этом была сила: зритель видел на экране не идеал, а себя, своих родных, соседей, мечты и страхи. Это было кино, где плакали «по-настоящему» и любили «как в жизни».

Свобода в несвободной системе

Парадоксально, но именно в условиях цензуры и идеологического давления режиссёры нередко создавали поистине свободное кино — свободное в смысле мысли, стиля, способа повествования. Тот же Тарковский или Хуциев, Ромм или Муратова шли на риск, чтобы говорить об одиночестве, вере, исторической памяти, внутренней боли. И у них это получалось.

Наследие и влияние на современность

Советский кинематограф давно стал частью культурного ДНК — не только постсоветского пространства, но и мирового киноязыка. Его наследие ощущается в стиле, темах, подходах, эстетике. Он продолжает вдохновлять современных режиссёров, цитироваться в поп-культуре, обсуждаться в университетских курсах и становиться объектом музейных выставок. Советское кино живо — в памяти, в новых интерпретациях, в вечной актуальности своих вопросов.

Классика, которая не стареет

Тысячи зрителей и сегодня включают «Иронию судьбы», «Москва слезам не верит», «Бриллиантовую руку» не из ностальгии, а потому что это просто хорошее кино. Эти фильмы проходят проверку временем, как старые книги: с каждым пересмотром в них открывается что-то новое. Молодёжь открывает для себя Тарковского, Рязанова, Данелию — и удивляется, насколько эти фильмы «про сейчас», несмотря на советские декорации.

Цитаты и мемы как форма бессмертия

Интернет и соцсети вдохнули в советское кино новую жизнь. Диалоги, сцены, фразы разошлись на мемы, став частью цифрового фольклора. «С лёгким паром!» — теперь не только название фильма, но и ироничное пожелание после душа. «Не виноватая я!» — универсальный ответ на упрёк. Даже визуальные образы из фильмов используются в клипах, рекламе, моде, что придаёт им новый контекст и свежесть.

Современные режиссёры и дух советского кино

Многие современные авторы вдохновляются стилем советской школы. Андрей Звягинцев, Алексей Учитель, Валерий Тодоровский, Александр Сокуров, Кира Коваленко — все они так или иначе продолжают традицию глубокого психологического кино с акцентом на визуальность и смысл. Даже в жанровом кино, вроде «Майора Грома» или «Серебряных коньков», можно заметить ритмику и кадры, перекликающиеся с наследием.

Реставрации и фестивали

Государственные архивы, такие как Госфильмофонд, а также платформы вроде «Мосфильма» и «КиноПоиска», активно занимаются реставрацией классических лент. Отцифрованные, очищенные, заново озвученные фильмы получают новое дыхание. На ретроспективах и фестивалях, от Канн до Венеции, советские фильмы вновь и вновь собирают полные залы. Это кино — часть мировой киноклассики.

Попытки повторить магию

Иногда современные кинематографисты пытаются «воссоздать» советскую атмосферу. Так появились фильмы вроде «Стиляги» или «Солнечный удар». Но чаще всего попытки выглядят как стилизация — потому что повторить настоящую плотность и искренность советского кино практически невозможно. Оно родилось из конкретной исторической боли, тоски, мечты и идеологии, и стало уникальным культурным феноменом.

Советский кинематограф — это не просто ретроспектива, не только история. Это живой, пульсирующий организм, продолжающий диалог со зрителем. В нём сохранилась душа времени — и вместе с тем универсальные темы, которые волнуют всегда: любовь, одиночество, выбор, совесть, мечта. Это кино, в которое можно входить снова и снова — как в дом, где тебя всё ещё ждут.

Для нас важна актуальность и достоверность информации. Если вы обнаружили ошибку или неточность, пожалуйста, сообщите нам. Выделите ошибку и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.