Звёзды, покинувшие страну: от временного переезда до разрыва с Родиной — рассказываем о самых известных российских актёрах, решивших уехать за границу.

Эмиграция — явление, неотделимое от истории искусства, особенно в странах с бурной политической судьбой. Российские актёры, вне зависимости от эпохи, нередко принимали решение покинуть страну, и причины этого шага были столь же разнообразны, сколь и судьбы самих артистов.

Иногда на отъезд влияли сугубо политические обстоятельства. Репрессии 1930-х, идеологический прессинг, цензура и страх перед доносами толкали многих представителей творческой интеллигенции за границу. Те, кто не укладывался в рамки официальной культуры, часто выбирали свободу вместо страха — пусть и ценой расставания с Родиной.

В другие времена эмиграция становилась следствием краха системы. После распада СССР в 1990-х многие уезжали из-за неопределённости, бедности и краха индустрии. Для актёров это был не только вопрос денег, но и творческой самореализации: работы стало меньше, качество кино и телевидения резко упало, а востребованность — исчезла.

С началом XXI века, а особенно после 2022 года, появилось новое поколение эмигрантов — уже не по экономическим причинам, а из-за несогласия с политическим курсом страны, опасений за безопасность и невозможности открыто выражать свои взгляды. Многие актёры, ранее лояльные к системе, стали голосом протеста и приняли решение уехать — кто временно, а кто насовсем.

Однако, вне зависимости от эпохи, за каждым таким шагом стоит личная история, насыщенная эмоциями, сомнениями, страхами и надеждами. Эмиграция — это всегда вызов. Особенно для публичных людей, для которых родной язык, публика и культурная среда — неотъемлемая часть их профессии. Именно поэтому эмиграция актёров — не просто смена географии, а глубокая драма, часто разворачивающаяся на глазах у всей страны.

Эмиграция актёров в XX веке

Эмиграция российских актёров началась задолго до текущих событий — и во многом была порождением исторических бурь, раздиравших страну на протяжении XX века. Особенно мощными стали волны отъезда после революции 1917 года и в период сталинских репрессий. Многие деятели культуры оказались между молотом идеологии и наковальней личного выживания, и потому выбирали путь изгнания.

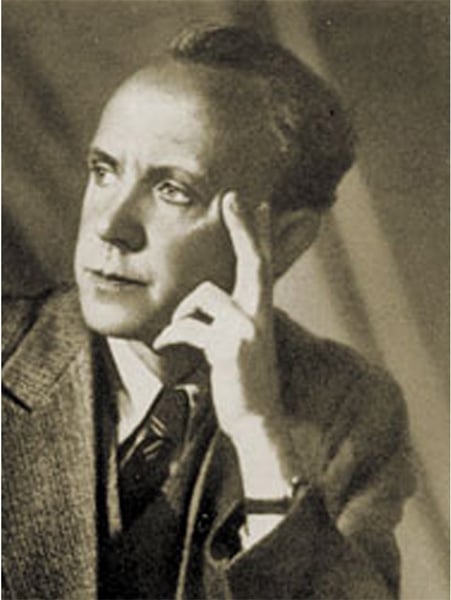

Михаил Чехов — один из самых ярких примеров эмиграции первой волны. Племянник великого Антона Павловича Чехова, актёр и театральный режиссёр, ученик Станиславского и Немировича-Данченко, он был звёздным артистом МХТ. Однако уже в 1928 году, разочарованный в советской системе и страдая от психического давления, Чехов покинул СССР. Его путь пролёг через Латвию, Германию, Францию, а затем — в США. Там он открыл актёрскую студию, стал преподавателем и наставником таких голливудских звёзд, как Мэрилин Монро и Грегори Пек. Его методика актёрского перевоплощения оказала колоссальное влияние на западное театральное образование.

Мария Оспенская — ещё одна актриса, нашедшая признание за пределами Родины. В России она была известной театральной артисткой и преподавателем в школе Станиславского. Эмигрировав в 1922 году, она обосновалась в США и неожиданно для себя стала востребованной в Голливуде. Её колоритная внешность и специфический акцент сделали её идеальной актрисой второго плана в драматических и мистических ролях. Оспенская дважды номинировалась на премию «Оскар» — небывалый успех для русской эмигрантки.

Савелий Крамаров — актёр более позднего периода, которого советская публика знала по множеству комедийных ролей («Джентльмены удачи», «Большая перемена», «Иван Васильевич меняет профессию»). Однако в 1979 году он эмигрировал в США, предварительно пройдя через многолетний запрет на съёмки и давление со стороны КГБ. В Америке он также пробовал себя в кино, снявшись, например, в эпизодах «Красной жаре» и «Танго и Кэш». Хотя его американская карьера не достигла высот, он остался ярким символом актёра, ушедшего из страны ради свободы и еврейской идентичности.

В послевоенные годы в эмиграцию уходили и менее известные артисты — их имена редко попадали на афиши, но они продолжали работать: в эмигрантских театрах, русских радиопередачах, снимались в европейском кино. Общей для всех оставалась тоска по родине и одновременно невозможность вернуться — политический климат не позволял ни встреч с близкими, ни публичных упоминаний.

Современные отъезды

Эмиграция актёров из России в XXI веке приобрела новый характер. Если в прошлом доминировали политические репрессии и идеологические конфликты, то сегодня отъезды чаще происходят в контексте общественного давления, несогласия с властью, или же желания сохранить внутреннюю свободу и достоинство. Особенно заметной стала волна эмиграции после 2022 года, когда геополитические события и внутренние изменения в стране побудили многих известных артистов покинуть Россию.

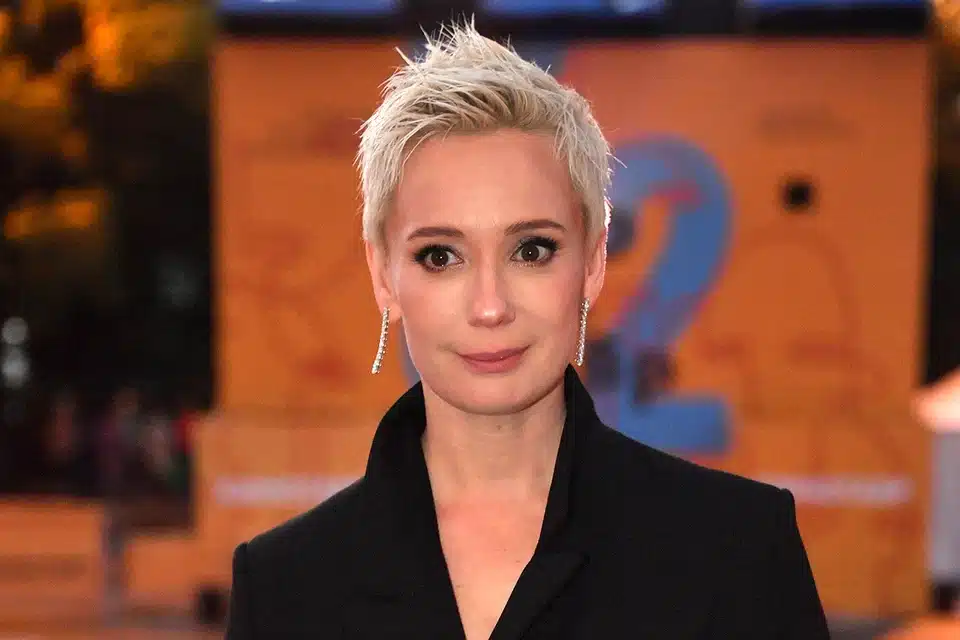

Чулпан Хаматова — одна из самых обсуждаемых фигур этой волны. Народная артистка, актриса театра и кино, сооснователь благотворительного фонда «Подари жизнь», она долгое время была одним из символов культурной интеллигенции. Её поддержка фонда и проектов, не всегда согласующихся с государственной повесткой, вызывала вопросы, но после начала военных действий в 2022 году Хаматова уехала в Латвию. Там она продолжила актёрскую деятельность в местном Русском театре и дала несколько откровенных интервью, где заявила, что не может молчать и больше не чувствует себя в безопасности в России.

Анатолий Белый, ведущий актёр МХТ им. Чехова, также уехал в Израиль, объяснив это невозможностью оставаться частью системы, поддерживающей войну и репрессии. Его уход стал шоком для театральной общественности, ведь он был одним из главных лиц на сцене. Белый публично высказался против насилия, подписал открытые письма, а его эмиграция стала символом внутреннего кризиса в российской культуре.

Алексей Панин — актёр со скандальной репутацией, но безусловно известный широкой аудитории, также покинул страну. В отличие от Хаматовой и Белого, он активно и даже агрессивно выражал свои политические взгляды, регулярно публикуя резкие заявления в социальных сетях. Панин уехал в Испанию, где продолжил эпатировать публику, но уже с акцентом на свою политическую позицию.

Ксения Раппопорт, актриса европейского уровня, обладательница множества наград, никогда напрямую не заявляла о своей эмиграции, но всё чаще появляется в европейских проектах и живёт за границей. Подобный путь выбрали и другие — молчаливый отъезд без громких заявлений, но с нарастающим отдалением от российской сцены.

Кроме индивидуальных актёров, за границу уехали и целые творческие коллективы. Театральные режиссёры, сценаристы, актёры независимых театров, уставшие от давления, начали искать новую почву в Европе, Израиле, США и Грузии. Эти отъезды не всегда сопровождались заявлениями, но они оставили заметные пустоты в культурной среде.

Современная волна эмиграции российских актёров — это не побег за карьерой, как это бывало раньше, а скорее бегство от невозможности жить в несвободном пространстве. Многие из них уехали не ради Голливуда или «новых горизонтов», а чтобы просто сохранить своё «я» — голос, совесть, достоинство.

Как сложилась карьера за рубежом

Эмиграция — это всегда риск. Особенно для актёров, чья профессия тесно связана с языком, контекстом и национальной культурой. Поэтому судьбы артистов, уехавших из России, складывались за границей по-разному: от международного признания до полного исчезновения с экранов. Кто-то сумел заново выстроить карьеру и стал своим в новом мире, а кто-то — растворился в эмигрантской среде, оставшись лишь в памяти зрителей на родине.

Михаил Чехов — один из немногих, кому удалось не просто выжить, но и создать легенду за пределами России. Его актёрская школа оказала фундаментальное влияние на развитие театральной педагогики в США. Учениками Чехова были такие фигуры, как Энтони Куинн, Юл Бриннер и даже Марлон Брандо, и хотя сам Чехов не стал кинозвездой первого ранга, его вклад признан неоспоримо — он номинировался на «Оскар» и остался в истории мирового искусства как педагог и теоретик.

Мария Оспенская, добившаяся номинаций на «Оскар» за роли в «Love Affair» и «Dodsworth», стала ярким примером актрисы второго плана, чья харизма и профессионализм позволили завоевать Голливуд, несмотря на акцент и возраст. Её героини — строгие, мудрые, иногда мистические старушки — стали визитной карточкой русской актёрской традиции в американском кино.

Савелий Крамаров, напротив, не смог полностью реализовать свой потенциал на Западе. Его внешность и манера игры, столь яркие и узнаваемые в СССР, оказались слишком специфичными для США. В Голливуде он получил лишь эпизодические роли: шпион, таксист, повар — зачастую безымянные персонажи, второстепенные и далёкие от того статуса, который он имел на родине. Тем не менее, Крамаров остался верен себе, снимался, выступал на радио и оставил о себе память как о человеке, выбравшем правду, а не карьеру.

Современные актёры, такие как Чулпан Хаматова и Анатолий Белый, находятся в процессе переосмысления своих карьер. Хаматова, получившая статус резидентки Латвийского национального театра, продолжает играть на сцене, её спектакли собирают полные залы. Однако путь к международному кино для неё всё ещё не открыт. Она остаётся звездой в русскоязычной диаспоре, но не стала частью западного кинематографа.

Белый, уехавший в Израиль, пока не задействован в крупных проектах, однако активно участвует в культурных и социальных инициативах русскоязычного сообщества. Вероятно, его театральный опыт будет востребован, но построение новой карьеры — долгий и непростой процесс.

Алексей Панин, напротив, сделал акцент на публичных высказываниях, но как артист вне России он утратил профессию. Его деятельность за границей не связана с актёрством, и в профессиональном плане он скорее исчез, чем адаптировался.

Таким образом, формула эмиграционного успеха для актёров крайне сложна. Чтобы добиться признания за границей, одного таланта недостаточно — нужны язык, интеграция, новые связи, готовность меняться. Те, кто уехал ради убеждений, нередко жертвовали карьерой. Те, кто ставил во главу угла реализацию, старались адаптироваться и, как Михаил Чехов, становились культурными мостами между Россией и миром.

Обратная сторона эмиграции

За внешней картиной эмиграции — заявления в прессе, новые спектакли и интервью — часто скрываются глубокие личные потрясения. Для актёра смена страны — это не просто перемена локации. Это потеря всего привычного: языка, аудитории, круга общения, статуса, а зачастую и самого ощущения принадлежности. Эмиграция, особенно вынужденная, обнажает не только профессиональные сложности, но и душевные травмы.

Языковой барьер — один из главных вызовов. Даже при хорошем знании иностранного языка актёр сталкивается с непреодолимыми препятствиями: акцент, мимика, интонации — всё это играет против него. На сцене и экране актёр должен быть органичен, а чужая языковая среда отнимает у него главный инструмент — голос и выразительность. Многие эмигранты, даже обладая огромным талантом, оказываются неспособны полноценно играть на новом языке, потому вынуждены либо переходить на преподавание, либо замыкаться в эмигрантских театрах с ограниченной аудиторией.

Изоляция — ещё один мощный фактор. Даже в крупных городах Европы или США, где есть русскоязычные сообщества, актёр оказывается вне профессиональной среды. Он больше не «знаменитость», а просто «человек с прошлым». Потеря статуса — болезненный опыт, особенно для тех, кто привык к признанию и вниманию. Это порой приводит к депрессии, злоупотреблению алкоголем или уходу из профессии.

Тоска по родине — чувство, которое пронизывает все поколения эмигрантов. Михаил Чехов, несмотря на успех в США, до конца жизни скучал по России. Савелий Крамаров, живший в Калифорнии, хранил дома икону с надписью «Родина» и часто плакал, вспоминая Москву. Даже те, кто уезжал по идейным причинам, со временем сталкивались с внутренним конфликтом: «А может, я всё же предал?..»

Социальное давление тоже играет роль. Те, кто уезжает сегодня, особенно публично, сталкиваются с волной хейта и осуждения в русскоязычном интернете. Их называют «предателями», «дезертирами», «отказниками». Такая реакция общества усиливает чувство одиночества и вынужденной оторванности, даже если эмиграция была осознанным шагом.

Профессиональные тупики часто наступают через 1–2 года после переезда. Сначала — интерес прессы, эмоциональный подъём, публикации. Потом — тишина. Карьера не складывается, зрительская база не формируется, творческие связи не строятся. И тогда начинается переоценка: что дальше? Возвращаться? Менять профессию? Искать компромиссы?

Тем не менее, многие продолжают идти вперёд. Кто-то находит новое призвание — преподавание, писательство, продюсирование. Кто-то остаётся в эмиграции, но работает с русскоязычными диаспорами. Кто-то спустя годы возвращается, осознав, что страна — не только власть, но и люди, зрители, культура.

Для нас важна актуальность и достоверность информации. Если вы обнаружили ошибку или неточность, пожалуйста, сообщите нам. Выделите ошибку и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.