Александр Гумбольдт — биография

Александр Гумбольдт — немецкий географ, натуралист и путешественник, один из основателей географии как самостоятельной науки, младший брат учёного Вильгельма фон Гумбольдта.

Детство и образование

По отцовской линии братья Гумбольдты имели померанские буржуазные корни. Их дед был офицером в армии Пруссии и в 1738 году получил дворянский титул благодаря своим заслугам и поданному прошению. Его сын Александр Георг также служил в прусской армии и отличился во время Семилетней войны. В 1766 году, выйдя в отставку, он перебрался в Берлин, где занял должность камергера при наследном принце и женился на обеспеченной вдове, баронессе Марии Елизавете фон Гольведе, в девичестве Коломб. Баронесса происходила из семьи французских гугенотов, бежавших в Пруссию, спасаясь от гонений Людовика XIV. Благодаря браку Александр Георг фон Гумбольдт получил в собственность загородный дворец Тегель и прилегающие земли. В браке родились два сына: Вильгельм (22 июня 1767 года) и Александр (1769 год). Также у них был единоутробный брат, слабоумный Фердинанд фон Гольведе (1763—1817), который родился от первого брака их матери.

Сам Александр фон Гумбольдт так никогда и не женился.

Будущий учёный был крещён в Берлинском кафедральном соборе, его крестными стали будущий король Пруссии Фридрих Вильгельм II, герцог Фердинанд Брауншвейгский (предположительно, Карл Вильгельм Фердинанд Брауншвейгский) и прусский министр барон фон Финкенштейн.

Александр и Вильгельм получили превосходное домашнее образование. Их первым наставником стал Иоахим Генрих Кампе, впоследствии ставший известным педагогом и лингвистом. В 1777 году их воспитанием занялся Кристиан Кунт, сторонник идей Руссо и обладатель обширных знаний.

Образование братьев было проникнуто духом эпохи Просвещения и философскими идеями Канта и Руссо. Среди их наставников были философ и литератор Иоганн Якоб Энгель, историк Христиан Дом, богослов и знаток древних языков Лёффлер. Александра считали трудным и не слишком увлечённым учёбой ребёнком, но он проявлял интерес к природе и обладал художественными способностями.

В 1785 году Александр познакомился с просветителями Кристианом Фридрихом Николаи и Мозесом Мендельсоном.

В 1787 году он поступил в университет Франкфурта-на-Одере, где изучал экономику и финансы. Дополнительно он посещал курсы по медицине, физике, математике и античной истории.

В 1788 году Александр вернулся в Берлин, где продолжил своё образование, изучая греческий язык и технологию. Его знакомый Карл Людвиг Вильденов, который позднее стал директором Берлинского ботанического сада и признанным экспертом в таксономии растений, помог ему освоить основы ботаники.

Весной 1789 года братья Гумбольдты отправились в знаменитый Гёттингенский университет, где преподавали такие известные учёные, как Христиан Гейне (классическая литература), Иоганн Блуменбах (анатомия), Август Кестнер (математика и физика), Георг Лихтенберг (физика и астрономия) и Иоганн Эйхгорн (восточные языки и история). Александр с интересом посещал их лекции. Вдохновлённый Гейне, он увлёкся археологией и подготовил своё первое, хотя и неопубликованное, научное сочинение под названием «О тканях греков». В том же году он предпринял путешествие по Германии. В Гёттингене Александр написал свою первую геологическую работу «О рейнских базальтах» (Mineralogische Beobachtungen über einige Basalte am Rhein. — Brunswick, 1790). В этом университете он завёл дружбу с натуралистом и этнографом Георгом Форстером, который участвовал во второй кругосветной экспедиции под руководством Джеймса Кука.

Вместе с Форстером они отправились в своё первое путешествие за пределы Германии: начав в марте 1790 года из Майнца, они посетили Нидерланды, Великобританию, достигли Франции и в июне прибыли в Париж. Александр позднее вспоминал, что результатом этой поездки стала «мощная и внезапно пробудившаяся страсть к путешествиям и к исследованию удалённых тропических земель». После этого он отправился в Гамбург, где изучал минералогию и ботанику, а также, будучи студентом торговой академии, изучал иностранные языки. Свои занятия ботаникой он продолжил в Берлине и опубликовал несколько научных заметок, одна из которых была посвящена ускоренному прорастанию семян под воздействием хлора.

Путешествия

Александр фон Гумбольдт долгое время оставался на родине, поскольку его мать, Мария Елизавета фон Гумбольдт, не одобряла его стремление к дальним поездкам и научным экспедициям. Лишь после её смерти в 1796 году он смог выйти в отставку и приступить к осуществлению своих научных планов, полагаясь на унаследованное состояние, составлявшее около 85 000 талеров.

Однако сразу приступить к задуманным экспедициям оказалось непросто из-за нестабильной политической обстановки. Планы Гумбольдта и его брата поехать в Италию для изучения вулканов были сорваны из-за военных действий. Также не состоялась и запланированная поездка на Нил, поскольку английский лорд Бристоль, его потенциальный спонсор, был арестован по политическим причинам. Сложности возникли и с кругосветным плаванием под командованием капитана Бодена, к которому Александр и его друг, ботаник Эме Бонплан, надеялись присоединиться. Государственные расходы Франции на военные нужды привели к переносу экспедиции на неопределённый срок. Попытка отправиться в Египет вместе с французскими учёными также провалилась: флот был разбит англичанами при Абукире, что прекратило сообщение между Францией и Египтом.

В это время Гумбольдт жил в разных городах Европы, включая Йену, Вену, Берлин, Зальцбург, Париж и Марсель. В Йене он обучался астрономии у фон Цаха и встретился с Гёте и Шиллером, что значительно обогатило его интеллектуальный кругозор. В Зальцбурге Александр занимался исследованиями в области геологии и метеорологии. Больше всего его привлекал Париж, где он был признан учёными и нашёл единомышленника в лице Бонплана. В надежде найти способ отправиться в экспедицию, друзья приехали в Марсель, рассчитывая отплыть в Тунис. Однако политическая обстановка вновь вынудила их изменить планы, и они направились в Испанию, где занимались топографическими и ботаническими изысканиями.

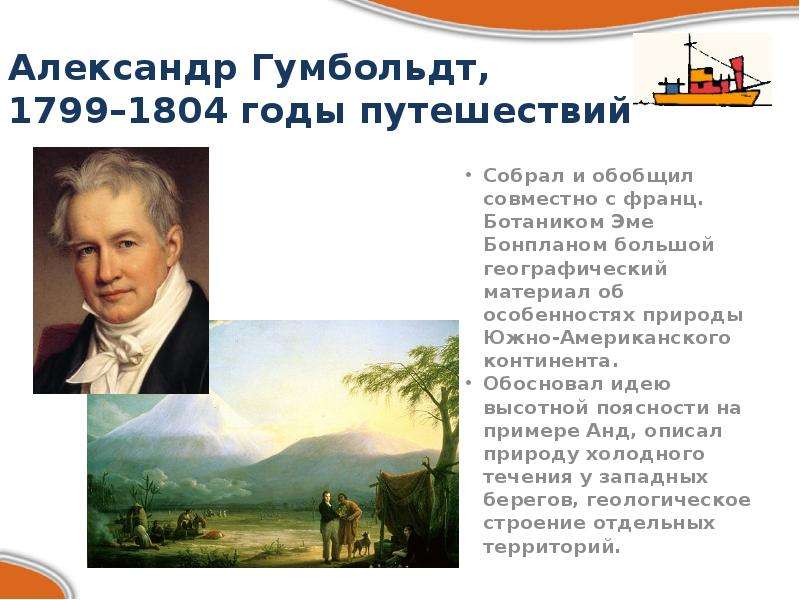

В Мадриде Гумбольдт встретился с королём Карлом IV, который дал ему официальное разрешение проводить исследования на испанских территориях в Америке и на Тихоокеанском побережье. 5 июня 1799 года Гумбольдт и Бонплан отправились на корвете «Писарро» в Южную Америку. Благодаря шторму британские суда, блокировавшие порт Ла-Корунья, временно отступили, что позволило корвету выйти в море.

Гумбольдт тщательно подготовился к экспедиции, взяв с собой около 50 инструментов для научных измерений, включая телескопы, подзорные трубы, хронометры, барометры и разнообразные приборы для измерений в области метеорологии, ботаники и астрономии. Первая остановка экспедиции была на Канарских островах, где они взобрались на вулкан Тейде. Гумбольдт с восхищением наблюдал смену высотных поясов и задумался о взаимосвязи климата и растительности — идеи, ставшей основой его ботанико-географических исследований.

Пересечение Атлантики длилось 22 дня, и 16 июля 1799 года они прибыли в Куману, Венесуэла. Из-за эпидемии на судне исследователи покинули корвет. В сентябре Гумбольдт отправился в миссию в Карипе, где изучал пещеру Гуачаро, в которой обнаружил новый вид птицы — гуахаро (Steatornis caripensis), позднее получивший научное описание. В ноябре того же года он наблюдал метеорный поток Леониды, результаты которого он впоследствии опубликовал, способствуя пониманию природы подобных астрономических явлений.

Зиму Гумбольдт и Бонплан провели в Каракасе, а затем направились на реку Апуре, пересекали обширные льяносы и стали свидетелями необычного охотничьего обряда индейцев, использовавших электрических угрей для охоты на лошадей. С Апуре они отправились к Ориноко, чтобы исследовать, соединяется ли её бассейн с Амазонкой, и обнаружили проток Касикьяре, связующий две реки.

В ноябре 1800 года исследователи направились на Кубу, где Гумбольдт изучал природу и политическую географию Антильских островов, собрав материалы для своего эссе о Кубе. В марте 1801 года Гумбольдт и Бонплан вернулись в Южную Америку и начали исследования плато Сабана-де-Богота. Они прошли через труднопроходимый перевал Квиндиу в Кордильерах, преодолевая тяжёлые условия и сталкиваясь с износом снаряжения и обуви.

Позднее Чарльз Дарвин назовёт Александра фон Гумбольдта «величайшим учёным-путешественником всех времён».

В январе 1802 года Александр фон Гумбольдт и Эме Бонплан прибыли в Кито, где провели около года, подробно исследуя природу региона. Гумбольдт совершил восхождения на вулканы Пичинча, Котопахи, Антиcана и Тунгурауа, а также предпринял попытку взойти на Чимборасо, который тогда считался высочайшей точкой на земле. Подъём был прерван широкой расщелиной, но Гумбольдт достиг высоты от 5350 до 5878 метров, что было выдающимся достижением для того времени. 9 ноября 1802 года, находясь в порту Кальяо, он наблюдал прохождение Меркурия по диску Солнца. Также в ходе путешествия он изучал культуру инков, язык и сохранившиеся рукописи на языке пуругвай, который ранее был распространён на территории Кито. В этом периоде к экспедиции присоединился Карлос Монтуфар, сторонник независимости, ставший третьим участником их путешествия.

После Южной Америки исследователи отправились в Мексику, где провели примерно год. Здесь Гумбольдт занимался астрономическими измерениями, изучением вулканической активности, в том числе знаменитого вулкана Хорульо, возникшего в 1759 году, и проводил барометрические наблюдения. Он исследовал ацтекские и толтекские памятники — пирамиды, храмы, а также изучал местные рукописи, такие как Кодекс Теллериано-Ременсис, который он впервые опубликовал в 1810 году. Исследования Гумбольдта охватывали не только географию и геологию, но и этнографию, политическое состояние и историю Мексики.

Во время своего пребывания в Америке Гумбольдт познакомился с американским художником Чарльзом Уилсоном Пилом, который в 1804 году создал его портрет. Наконец, 9 июля 1804 года, спустя почти пять лет после начала экспедиции, Гумбольдт и Бонплан отплыли в Европу, прибыв в Бордо 3 августа того же года.

Результаты их экспедиции были колоссальными и заложили основы для дальнейшего изучения Америки. До Гумбольдта лишь в Кито была точно определена астрономическая широта и долгота, а геологическое строение континента оставалось почти неизученным. Гумбольдт смог определить координаты множества пунктов, исследовать орографию региона, провести около 700 измерений высот, а также собрать сведения о климатических условиях и особенностях местной природы. Он собрал обширные ботанические и зоологические коллекции, включающие около 4000 видов растений, из которых 1800 были ранее неизвестны науке.

Во время экспедиции было доказано соединение речных систем Амазонки и Ориноко, установлено направление новых горных цепей, таких как Анды и Сьерра-Парима, и составлены карты морского течения вдоль западного побережья Южной Америки, известного теперь как «течение Гумбольдта». В дополнение к природоведческим исследованиям он собрал ценные материалы по этнографии, истории, языкам и политике стран, которые впоследствии проанализировал сам или передал своим коллегам.

Путешествие Гумбольдта и Бонплана называют вторым открытием Америки — на этот раз научным, поскольку оно существенно расширило знания об этом континенте и его природе.

В России

В течение нескольких лет Александр фон Гумбольдт поддерживал переписку с графом Егором Францевичем Канкриным, министром финансов Российской империи. Граф обратился к Гумбольдту с просьбой дать экспертное заключение относительно введения в стране платиновой монеты. В результате обсуждений Гумбольдту было направлено официальное приглашение «в интересах науки и государства» посетить Уральские рудные месторождения.

12 апреля 1829 года Гумбольдт, в сопровождении коллег Густава Розе и Христиана Готфрида Эренберга, покинул Берлин, направляясь в Российскую империю. 1 мая они прибыли в Санкт-Петербург, проделав путь через Кёнигсберг, Куршскую косу и Дерпт, где кратковременно посетили местный университет. Примечательно, что ещё в 1827 году Дерптский университет удостоил Гумбольдта звания почётного доктора медицины. Вся поездка была организована за счёт российского правительства.

Экспедиция началась по маршруту: Санкт-Петербург — Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург — Пермь. До Казани путешественники добирались на пароходе по Волге. На Среднем Урале они провели несколько недель, занимаясь геологическими исследованиями и осматривая месторождения железных, золотых руд, самородной платины и малахита.

Во время пребывания на Урале Гумбольдт предложил проект понижения уровня воды в озере Шарташ под Екатеринбургом для снижения обводнённости в золотоносных шахтах. Его рекомендация была принята, несмотря на возражения местных горных инженеров. Озеро было почти полностью осушено, но, вопреки ожиданиям, уровень воды в шахтах остался неизменным.

Далее путь экспедиции проходил через Тобольск, Барнаул, Семипалатинск, Омск и Миасс. В Барабинской степи они существенно пополнили свои зоологические и ботанические коллекции. В Миассе состоялись торжества по случаю 60-летия Гумбольдта, после чего путешественники отправились исследовать Южный Урал, осмотрев Златоуст, Кичимск, Орск и Оренбург. Завершив исследование илецкого месторождения каменной соли, они прибыли в Астрахань и совершили краткую поездку по Каспийскому морю.

На обратном пути Гумбольдт посетил Московский университет, где его встречали с почестями. Экспедиция завершилась 13 ноября 1829 года, когда её участники вернулись в Санкт-Петербург.

Хотя поездка была относительно короткой, её результаты оказались чрезвычайно значимыми. Впоследствии они были опубликованы в трёхтомной работе Гумбольдта «Центральная Азия» (Asie Centrale, 1843). В Дерптском университете Гумбольдт встретился с выдающимися учёными Российской империи, такими как астроном Василий Яковлевич Струве, минералог Отто Мориц фон Энгельгардт, ботаник Карл Христиан фон Ледебур и естествоиспытатель Иоганн Паррот, а также с их учениками, что укрепило научные связи между Россией и Европой.

В последние годы

Активная деятельность и постоянное интеллектуальное напряжение не ослабили ни физическую, ни духовную энергию Александра фон Гумбольдта. Напротив, даже на пороге девяностолетия он оставался столь же бодрым и полным сил, как в молодые годы. Ежегодно получая до 2000 писем, он старался отвечать на них незамедлительно, продолжая поддерживать активное общение с учёными, друзьями и поклонниками. Его дни были насыщены: он работал, принимал посетителей, регулярно отправлялся с деловыми и дружескими визитами, а, возвращаясь домой поздно ночью, нередко продолжал трудиться до трёх-четырёх часов утра.

Гумбольдт был человеком выдающихся лингвистических способностей и свободно владел английским, испанским и французским языками, что значительно расширяло круг его общения и позволило ему оставаться на связи с научными кругами многих стран.

Одной из причин популярности Гумбольдта была его щедрая и бескорыстная любовь к науке, побуждавшая его активно поддерживать молодых учёных и таланты. При своём высоком положении он не стремился к накоплению богатства и, несмотря на обширные связи и влияние, не оставил после себя состояния. Любезный и уступчивый в мелочах, он, однако, не сдерживался, когда сталкивался с несправедливостью или реакционной политикой. Гумбольдт часто выступал в защиту несправедливо обвинённых и нередко в резкой форме выражал недовольство королю за консервативную политику государства.

Независимость мышления и смелая жизненная позиция Гумбольдта обеспечили ему не только поддержку, но и немало врагов среди приближённых ко двору. Однако он сохранял своё положение благодаря особому расположению короля. В последние годы жизни учёный испытывал неудовлетворённость общей ситуацией в стране, усиливавшуюся чувством одиночества: друзья и сверстники покидали его один за другим, оставляя его всё более изолированным.

Смерть

К тому времени, когда Александру фон Гумбольдту исполнилось более восьмидесяти лет, его окружение значительно сократилось. Уже давно ушли из жизни его брат Вильгельм и Иоганн Вольфганг фон Гёте, с которым у Гумбольдта были тёплые отношения. В 1853 году умер Леопольд фон Бух, друг и коллега, с которым его связывала 63-летняя дружба. Вскоре после этого он потерял Франсуа Араго — лучшего из своих друзей в Париже. В 1857 году здоровье короля сильно пошатнулось, а в 1858 году скончался последний из близких старых друзей Гумбольдта — Карл Август Фарнхаген фон Энзе. Так, окружённый славой, но охваченный печалью и усталостью, Гумбольдт остался одиноким.

В конце апреля 1859 года учёный простудился и вскоре слёг, не сумев справиться с болезнью, которая быстро прогрессировала, хотя и не приносила ему сильных страданий. Его ясность ума сохранялась до самого конца. Александр фон Гумбольдт мирно скончался 6 мая 1859 года, оставив после себя наследие, неизменно почитаемое в научном мире.

Наследие

Научные труды Александра фон Гумбольдта представляют собой своеобразную энциклопедию естествознания, пронизанную идеей комплексного описания физической природы Земли.

Гумбольдт совместно с Гей-Люссаком провёл важные исследования состава атмосферы, что стало первым точным анализом её характеристик. Они установили, что состав воздуха остается относительно постоянным, содержание кислорода в нём составляет 21%, а водород отсутствует в значимых количествах.

Особое внимание Гумбольдт уделил температуре воздуха, что породило целую серию исследований. Изучение распределения тепла на земной поверхности, чрезвычайно сложного и многообразного явления, потребовало создания системы изотерм, представляющей температуру в различных точках земного шара. Это исследование стало основой сравнительной климатологии, вызвавшей огромный интерес учёного сообщества. В первом труде на эту тему, опубликованном в 1817 году, Гумбольдт включил сведения о температуре 57 географических точек, а в более поздних работах их число выросло до 311. Гумбольдт также исследовал климат южного полушария, понижение температуры в верхних слоях атмосферы, влияние морей на температуру воздушных масс, зоны вечного снега и другие климатические явления. Его выводы, применённые к климатам Европы и Азии, позволили выявить ключевые различия между морским и континентальным климатами.

Вопросы влажности и давления воздуха также привлекали внимание Гумбольдта, который, например, описал причины суточных колебаний барометрического давления в тропических регионах.

До Гумбольдта ботаническая география как наука практически не существовала. Основав её, Гумбольдт построил свои исследования на климатическом принципе, показав связь растительных зон с изменением широты и высоты. Он установил аналогию между сменой растительных поясов от экватора к полюсам и от подножья гор к их вершинам, что стало основой для дальнейших ботанико-географических исследований. Его вклад в эту науку заложил основу для работ таких учёных, как Декандоль, Гризебах и Энглер, превративших наметки Гумбольдта в обширную ботаническую дисциплину.

В зоологии Гумбольдт не достиг такого значительного влияния, как в ботанике, но его исследования оставили важный след. Из путешествий по Америке он привёз множество новых видов животных и описал их повадки, выпустил монографию о кондорах, а также разработал классификацию вертикального и горизонтального распространения животных в тропиках Америки. Совместно с Гей-Люссаком он изучил электрические органы рыб, а с Провансалем — особенности дыхания рыб и крокодилов.

В геологии Гумбольдт являлся сторонником плутонической теории, разработанной Леопольдом фон Бухом, хотя и не высказывался по ней категорически. Он внёс вклад в исследование вулканических явлений, определил зоны землетрясений в Азии и создал классификацию землетрясений, выделив три типа. Его работы обеспечили основу для развития теории вулканической активности.

К сфере физики Земли относятся исследования Гумбольдта по земному магнетизму. Он первым обнаружил, что напряжённость магнитного поля Земли уменьшается от полюсов к экватору, а также описал явление магнитных бурь и иные особенности. Магнитные обсерватории, организованные по его инициативе в Англии, России и США, сыграли важную роль в развитии науки.

Работы Гумбольдта по географии Азии представляют собой фундаментальные исследования, в которых он изложил орографию, климатологию и особенности природы континента. Эти работы в значительной степени обогатили географию, поставив его в один ряд с Карлом Риттером, и создали основу для дальнейших исследований.

Исследования Гумбольдта в области океанических течений стали началом новой научной дисциплины, которая впоследствии была развита, в частности, благодаря трудам Мори.

Гумбольдт также внёс огромный вклад в историю географии, написав пятитомный труд, где изложил ход великих географических открытий XV и XVI веков и причины, подготовившие открытие Америки.

Исследования Гумбольдта касались не только природных явлений, но и человека. Он собрал сведения о политическом положении испанских колоний, древней цивилизации ацтеков и разработал идеи о связи природы и общества. Его выводы о влиянии природных условий на развитие человеческой цивилизации и миграцию народов легли в основу ряда социальных наук.

В науку Гумбольдт внёс понятие «сферы жизни» или лебенссферы, известной сегодня как биосфера. Он одним из первых рассматривал Жизнь как планетарное явление наряду с литосферой, атмосферой и гидросферой, что стало важной вехой в развитии биологии.

Гумбольдт не только внёс массу новых фактов в науку, но и развил множество идей, которые повлияли на научное мировоззрение последующих поколений. Его труды заложили основы для целых научных дисциплин и до сих пор остаются непреходящим вкладом в науку.