Феофан Затворник — биография

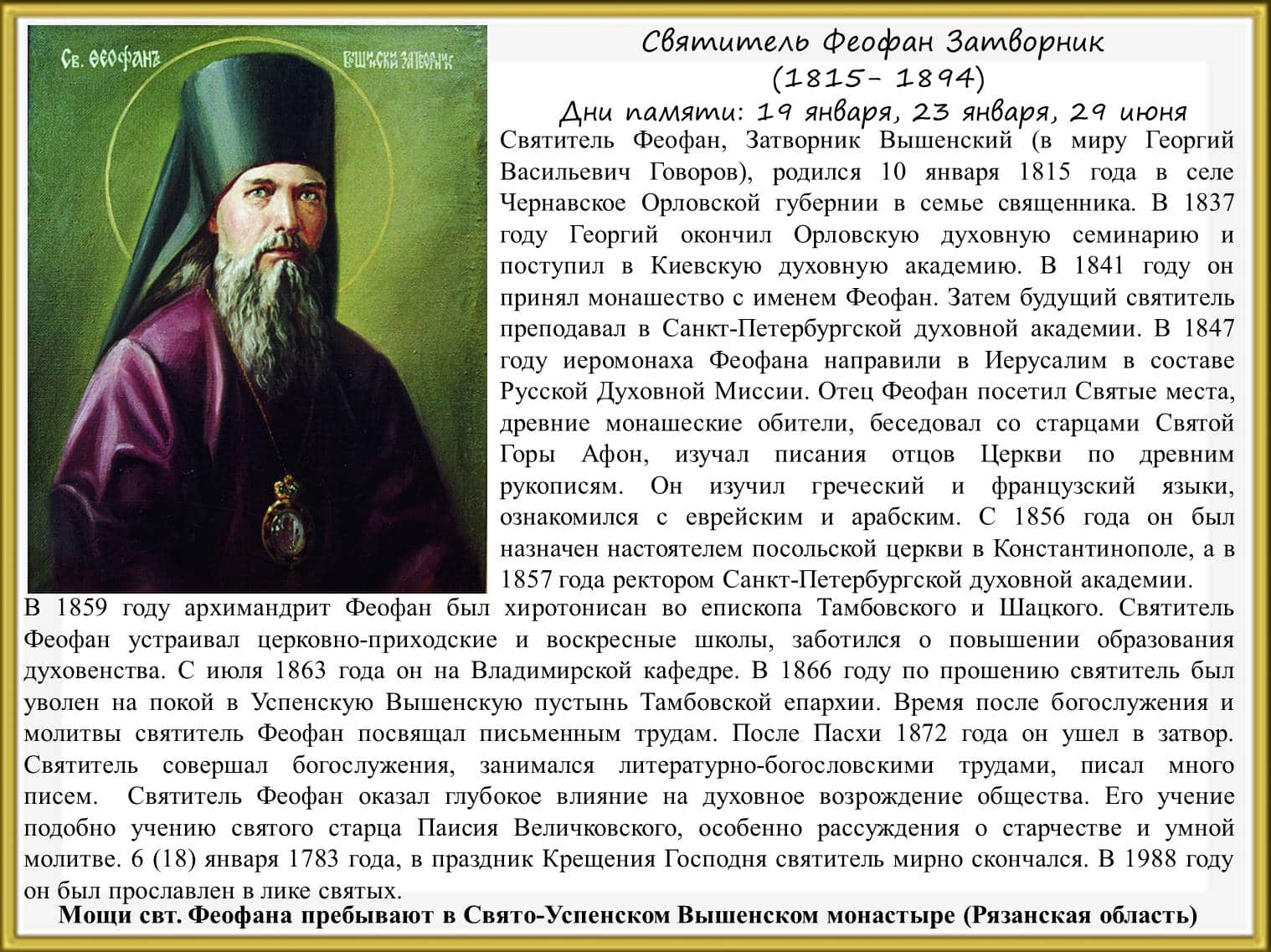

Феофан Затворник — русский православный святой, епископ Русской православной церкви, богослов и публицист-проповедник.

Детство и образование

Георгий Васильевич Говоров родился 10 (23) января 1815 года в селе Чернава Елецкого уезда Орловской губернии, которое сегодня входит в состав Измалковского района Липецкой области. Его отец, Василий Тимофеевич Говоров, был сельским священником, а мать, Татьяна Ивановна, занималась хозяйством и заботой о детях. В семье росло семеро детей — три дочери и четыре сына: Любовь (родилась в 1802 году), Иван (1809—1843), Евдокия, Георгий (в будущем принявший имя Феофан), Семён, Анна (1825—1874) и Гавриил.

В возрасте восьми лет, в 1823 году, Георгий начал обучение в Ливенском духовном училище. Образовательная среда в этом заведении отличалась нравственными и духовными устоями, что способствовало развитию способностей юного Говорова. Благодаря хорошей подготовке и старанию он успешно прошёл программу училища и через шесть лет, в 1829 году, был переведён в Орловскую духовную семинарию как один из лучших учеников. На тот момент ректором семинарии являлся архимандрит Исидор (Никольский), а среди преподавателей были такие известные личности, как философ Евфимий Остромысленский и иеромонах Платон (Городецкий), впоследствии митрополит Киевский и Галицкий.

Учёба в семинарии оказала значительное влияние на формирование характера Георгия. Он не только демонстрировал выдающиеся успехи, но и начал серьёзно работать над собой. Ему была присуща склонность к уединению, что отмечалось и в его личных делах, и в характеристиках, оставленных наставниками. В официальных документах семинарии о нём говорилось: «Склонен к уединению, назидателен в общении с товарищами, подаёт пример трудолюбия и благонравия, кроток и молчалив». По окончании семинарии в 1837 году, он был рекомендован для поступления в Киевскую духовную академию как один из лучших выпускников, несмотря на недовольство тогдашнего ректора, архимандрита Софония (Сокольского), который не признавал его отличным учеником за недостаток усердия в механическом заучивании учебников.

На годы его обучения в Киеве пришлись важные семейные события, повлиявшие на выбор дальнейшего пути. В 1838 году ушла из жизни его мать, а через год скончался и отец. Эти утраты оставили глубокий след в душе Георгия. 1 октября 1840 года он подал прошение о принятии монашества, и 15 (27) февраля 1841 года ректор академии архимандрит Иеремия (Соловьёв) постриг его в монахи, нарекая Феофаном в честь преподобного Феофана Исповедника. 6 апреля того же года, в день своей епископской хиротонии, Иеремия рукоположил Феофана в сан иеродиакона, а 1 июля — в сан иеромонаха.

Духовная жизнь

В 1841 году иеромонах Феофан завершил обучение в академии, став одним из первых выпускников со степенью магистра богословия. Его выпускное сочинение, озаглавленное «Обозрение подзаконной религии», привлекло внимание Святейшего синода, куда оно было направлено в числе лучших работ. Митрополит Московский Филарет высоко оценил произведение, отметив, что оно «заключает в себе обширные знания и размышления о законе Моисеевом, что свидетельствует о глубоких познаниях автора, заслуживающего степень магистра». После окончания академии Феофан был назначен ректором Киево-Софийского духовного училища, где преподавал латинский язык в старших классах.

7 декабря 1842 года он получил назначение на должность инспектора и преподавателя психологии и логики в Новгородской духовной семинарии. Спустя короткое время, 18 декабря, ему официально утвердили степень магистра богословия.

С 16 октября 1844 года Феофан был назначен бакалавром Санкт-Петербургской духовной академии по кафедре нравственного и пастырского богословия. Уже 22 марта 1845 года он стал помощником инспектора академии, а 3 июля вошел в состав комитета по рассмотрению учебных конспектов семинарских предметов. За свои старания и прилежное исполнение обязанностей 25 мая 1846 года он получил звание соборного иеромонаха Александро-Невской лавры.

Однако, несмотря на профессиональные достижения, Феофана всё больше привлекала уединённая монашеская жизнь. В письме к своему духовному наставнику, Иеремии, постригавшему его, он признавался: «Учёные обязанности становятся мне тяжким бременем. Хотел бы уйти в церковь и пребывать там». В итоге, 21 августа 1847 года по собственному прошению он был назначен членом Русской духовной миссии в Иерусалиме, возглавляемой архимандритом Порфирием (Успенским). В Иерусалиме Феофан освоил иконопись, углубился в изучение греческого языка, овладел французским, а также изучал иврит и арабский. Здесь он познакомился с древними монашескими традициями восточных монастырей, исследовал аскетическую литературу и занимался переводами произведений святых отцов греческого «Добротолюбия». Также он углубился в изучение различных христианских конфессий, осознавая как силу их влияния, так и их слабые стороны. Его труды не остались незамеченными: 5 мая 1851 года ему был вручен «кабинетный золотой наперсный крест», а 14 февраля 1852 года Святейший синод утвердил его в звании «корреспондента конференции Киевской духовной академии».

В 1853 году началась Крымская война, и 3 мая 1854 года Русская духовная миссия была отозвана. Обратный путь пролегал через Европу: Феофан посетил множество городов, посещая церкви, музеи, библиотеки и учебные заведения; вместе с архимандритом Порфирием он даже имел аудиенцию у папы Пия IX.

По возвращении в Россию Феофан был назначен преподавателем канонического права в Санкт-Петербургской духовной академии, а 14 апреля 1855 года возведён в сан архимандрита. В сентябре того же года он стал ректором Олонецкой духовной семинарии, расположенной в здании Петрозаводского духовного училища. Одной из задач архимандрита Феофана стала организация строительства нового здания для семинарии. В это время он писал: «Семинарии у нас фактически нет. Мы заняли корпус, предназначенный для училища, а оно, в свою очередь, арендует помещения. Семинарская бурса также размещена на арендуемой территории, что крайне неудобно». В октябре 1855 года его включили в состав Олонецкой духовной консистории, а вскоре архиепископ Аркадий назначил его цензором проповедей Олонецкой епархии. Также при семинарии он создал библиотеку для борьбы с расколом.

Менее чем через год, 21 мая 1856 года, Феофана назначили настоятелем русской посольской церкви в Константинополе, что объяснялось его глубоким знанием православного Востока. Ему поручили сбор информации о начинающемся греко-болгарском расколе. За свои труды 17 апреля 1857 года он был удостоен ордена Святой Анны 2-й степени.

В мае 1857 года Феофана назначили ректором Санкт-Петербургской духовной академии. Помимо ректорства, ему поручили контроль за преподаванием Закона Божия в светских учебных заведениях Санкт-Петербургского округа, он также возглавил комитет при Академии наук по изданию трудов византийских историков, а с 1858 года стал председателем комитета по переводу Священного Писания на русский язык. Феофан регулярно произносил проповеди на важные праздники, которые в 1859 году были изданы отдельной книгой «Слова Санкт-Петербургской духовной академии ректора архимандрита Феофана». В период его ректорства академия отметила своё 50-летие 17 февраля 1859 года, и Феофан был награждён орденом Святого Владимира 3-й степени «за отличные заслуги и полезную службу».

Епископ РПЦ

29 мая 1859 года архимандриту Феофану поступило высочайшее повеление о назначении его епископом Тамбовским и Шацким. 1 июня в Троицком соборе Александро-Невской лавры он был рукоположен в сан епископа митрополитом Санкт-Петербургским Григорием, архиепископом Черниговским Филаретом, епископом Тверским Филофеем и епископом Ревельским Агафангелом. Уже 5 июля Феофан вступил в управление Тамбовской епархией, которая на тот момент была одной из самых обширных и густонаселённых. В ней служили 1172 священника и 681 диакон, также было несколько сотен монашествующих. Важной задачей для нового епископа стало духовное окормление большого числа сектантов и раскольников, проживающих на территории епархии. Епископ Феофан сделал акцент на проповеднической деятельности, сопровождая почти каждое богослужение собственной проповедью.

Епископ убеждал духовенство, что проповедничество является их «первым, прямым и священным долгом», а также должно быть их внутренней потребностью, если они искренне относятся к своему служению. Центром проповеднической работы стал тамбовский Казанский мужской монастырь при архиерейском доме, где особенно выделялся своими наставлениями преподаватель Тамбовской семинарии Иван Сладкопевцев. В «Тамбовских епархиальных ведомостях» Феофан опубликовал свой гомилетический трактат «Как составить проповедь», в котором дал советы по её написанию, описал свои подходы и методы, отметив, что его проповеди представляют собой «писанные экспромты». Директор Тамбовского учительского института И. И. Дубасов отмечал, что епископ Феофан «поднял умственно-нравственный уровень нашей епархии, привлек в духовенство несколько лиц с академическим образованием, что было большой редкостью до его прихода». В это время увидели свет четыре выпуска его работы «Письма о христианской жизни» (СПб., 1860).

В ноябре 1861 года епископ Феофан временно взял под своё управление Серафимо-Дивеевский монастырь, переданный из Нижегородской епархии, чтобы устранить там возникшие беспорядки.

22 июля 1863 года его перевели на древнюю и более обширную кафедру — Владимирскую. Согласно статистическим данным 1864 года, во Владимирской губернии проживало 1 254 960 человек, из которых 9541 мужчин и 11 434 женщины состояли на службе в духовенстве. Губерния насчитывала 20 мужских монастырей с 467 монахами и 8 женских монастырей с 659 монахинями, а также 1152 православные церкви и 270 училищ, основанных духовенством. Владимирская епархия, где также было немало сектантов и раскольников, требовала миссионерской деятельности. Здесь за епископом Феофаном окончательно утвердилась репутация выдающегося проповедника. Он разработал «Инструкцию для проповедания слова Божия», опубликованную 27 ноября 1864 года во «Владимирских епархиальных ведомостях». В этом же году он направил иеромонаха Моисея в Москву для сверки старопечатных книг, а в Вязниковском уезде открыл «Богоявленское православное братство». В 1865 году по его инициативе было создано женское епархиальное училище.

За свои архипастырские труды и преданность служению 19 апреля 1864 года епископ Феофан был награждён орденом Святой Анны 1-й степени.

Затворничество

Прошение архимандрита Феофана об уходе на покой в 1866 году вызвало удивление и первоначальное недовольство среди церковной иерархии, включая митрополита Исидора (Никольского) и митрополита Филарета (Дроздова). Объясняя причины своего решения в письме митрополиту Исидору от 30 мая 1866 года, Феофан отметил: «Я ищу покоя, чтобы посвятить себя желаемым занятиям, но не ради праздного интереса, а с твёрдым намерением, чтобы труд был полезным и значимым для Церкви Божией. Моя цель — служить Церкви, но другим образом». Прошение Феофана было удовлетворено 17 июня того же года, и его назначили настоятелем Вышенской пустыни в Тамбовской епархии. Однако уже 19 сентября по его просьбе он был освобождён от обязанностей по управлению монастырём.

Первые шесть лет, проведённые во Вышенской пустыни, не были для него периодом полного уединения. У Феофана была выделена отдельная келья, но он иногда думал о возвращении к активной епископской деятельности. В 1872 году ему даже предложили возглавить Московскую епархию, но он отказался. В том же году он сначала на время поста, а затем на весь год ушёл в затвор, после чего окончательно принял решение о полной изоляции. Он устроил в своей келье домовую Богоявленскую церковь и стал служить там по воскресеньям и праздникам, а в последние одиннадцать лет жизни — ежедневно.

С 1873 года Феофан активно занимался переводами аскетической литературы, скромно называя себя «затворником» не в строгом смысле подвижничества, а скорее для того, чтобы избежать внешних помех в своей работе над книгами. Он отмечал: «Из моего затвора сделали затвор. Ничего тут затворнического нет. Я заперся, чтобы мне не мешали, но не ради строжайшего подвижничества, а ради беспрепятственной работы с книгами». При этом он осознавал: «Можно и при закрытых дверях блуждать по миру или впустить весь мир в свою комнату».

Феофан вёл обширную переписку, получая ежедневно от 20 до 40 писем, на которые он непременно отвечал. Он даже единственный раз покинул затвор, когда его посетил тамбовский губернатор, что он объяснял послушанием земной власти. В иерархии Феофан видел важный чин, достойный уважения и покорности, будь то государственный деятель или духовный наставник.

Феофан также предвидел грядущие потрясения в России. В одном из писем он предсказал революцию более чем за 50 лет до её начала. Считал, что для борьбы с причинами, которые, по его мнению, вели к революции, необходимо было ужесточить контроль за прессой, объявить неверие государственным преступлением и запретить материалистические воззрения под угрозой смертной казни.

В 1876 году он издал перевод первого тома «Добротолюбия» Никодима Святогорца, за который был удостоен степени доктора богословия. С 1890 года он стал почётным членом Свято-Князь-Владимирского братства.

Последние годы жизни Феофан страдал от множества болезней, включая ревматизм, невралгию, аритмию и прогрессирующую катаракту, из-за которой в 1888 году он потерял зрение на правый глаз.

Феофан умер 6 января 1894 года, в праздник Крещения Господня, находясь в полном уединении. На его отпевание, состоявшееся 11 января, собралось множество духовенства и верующих, а обряд провёл епископ Тамбовский Иероним (Экземплярский). Он был погребён в Казанском соборе Вышенской пустыни, во Владимирском приделе.

После его смерти библиотека древних рукописей восточных подвижников, собранная Феофаном, была выкуплена московским купцом Лосевым и передана в храм Святителя Николая в Толмачах, сохраняя память о великом подвижнике и его наследии.

Канонизация

На Поместном соборе Русской православной церкви в 1988 году, приуроченном к 1000-летию Крещения Руси, Феофан Затворник был причислен к лику святителей. Это событие стало значимым этапом в признании его духовного наследия и подвижничества, свидетельствующего о глубокой приверженности вере и служению Церкви.

29 июня 2002 года состоялось торжественное перенесение мощей святителя Феофана из храма в деревне Эммануиловке (Шацкий район Рязанской области), где они находились с момента обретения в 1988 году, в Вышенский женский монастырь. Позже, 14 марта 2009 года, мощи были перенесены из Успенского собора в Казанский собор Вышенского монастыря, что ещё более укрепило значение этого святого места для почитания святителя.

Подобно другим известным святителям, таким как Филарет Московский, Иоасаф Белгородский и Иоанн Кронштадтский, Феофан имел собственные молитвы, созданные им в духе подвижничества. Одну из его молитв на музыку положил лаврский иеромонах Нафанаил (Бачкало), что позволило её использовать в церковных песнопениях и добавило особую глубину духовной практике, основанной на наследии святителя Феофана.

Смерть

Феофан Затворник ушёл из жизни в 1894 году в Вышенском монастыре, где провёл свои последние годы. Его здоровье к этому времени было подорвано многочисленными недугами, включая сердечно-сосудистые заболевания, ревматизм и невралгию, а прогрессирующая катаракта в 1888 году лишила его зрения на правый глаз. Основной причиной его кончины стали возраст и обострившиеся хронические болезни.

Прощание с Феофаном состоялось 11 января, когда в монастырь пришло множество верующих и духовенства, чтобы отдать последние почести уважаемому подвижнику. Его похоронили в Казанском соборе Вышенской пустыни.

Позже, мощи святителя Феофана были перенесены, и сегодня они покоятся в храме преподобного Сергия Радонежского, где ежедневно читается акафист в его память. Современные технологии позволяют каждому, кто желает, найти фотографии святителя Феофана в сети Интернет и ознакомиться с его образом, хранящим духовное наследие, оставленное этим выдающимся деятелем русской православной церкви.

Ссылки

Для нас важна актуальность и достоверность информации. Если вы обнаружили ошибку или неточность, пожалуйста, сообщите нам. Выделите ошибку и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.